구독자님,

열아홉 번째 한 권, 소개 편지를 전해드립니다.

*

열아홉 번째로 고른 책은,

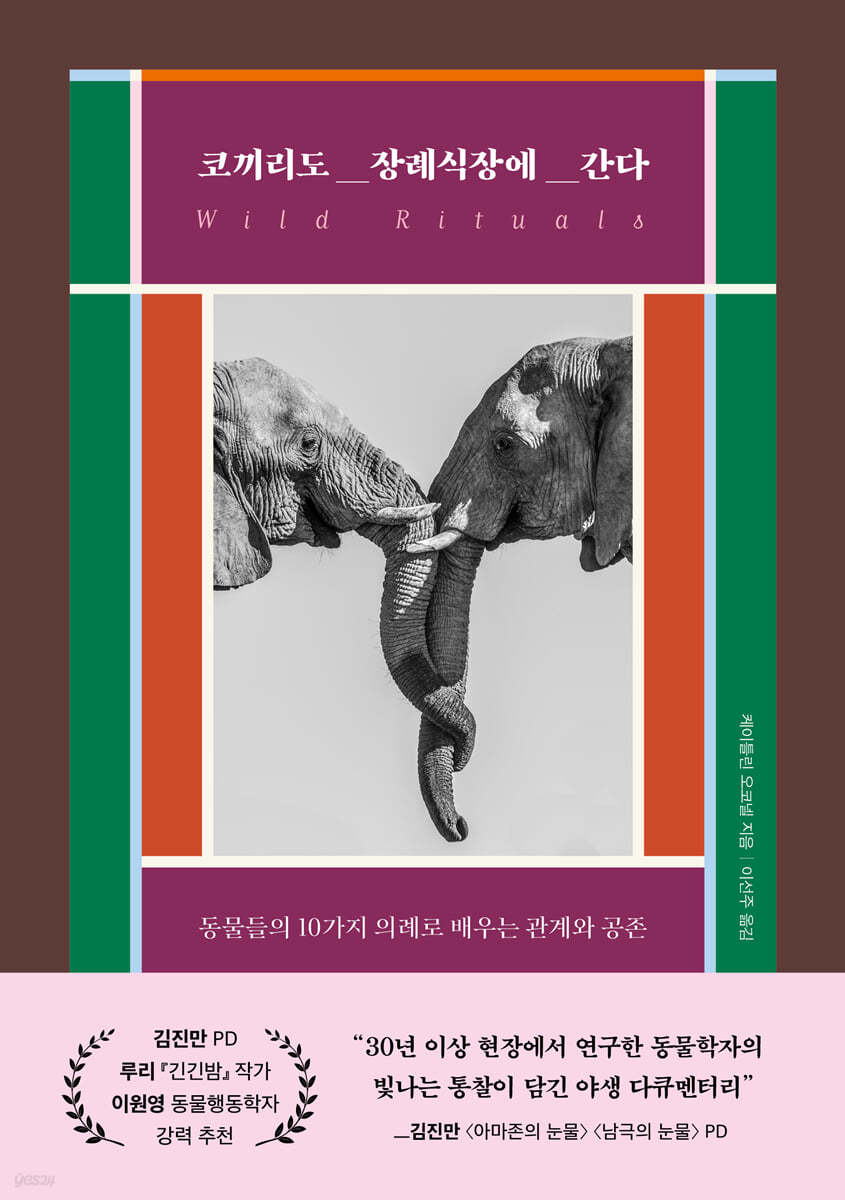

케이틀린 오코넬의 <코끼리도 장례식장에 간다>입니다.

*

며칠 전, 저는 <그럼에도 육아>라는 책을 한 권 출간했습니다.

갑자기 제가 낸 책을 소개해서 당황스러우실 수 있겠지만, 이번 책을 이야기할 때 제가 먼저 하고 싶은 이야기가 '육아'이다 보니, 이런 이야기부터 하는 걸 양해 부탁드립니다.

삼십대를 시작하면서부터 육아를 시작했는데, 어느덧 마흔을 바라보고 있네요.

다들 삼십대를 거치면서 많은 걸 느끼셨겠지만, 저 또한 다르지 않았습니다.

특히, 저는 가정을 이루고 아이와 함께 살아가면서, 정말이지 삼십대의 모든 걸 배웠던 것 같습니다.

이십대에는 어딘지 고상한 척, 쿨한 척, 스스로에 취한 척 그렇게 살았던 것 같기도 하지만, 아이가 태어나면서는 뭐랄까, 그런 마음이랄 것은 사뭇 달라졌습니다.

그보다는 나에게 주어진 이 존재의 살결과 감촉, 목소리와 손 끝에 닿은 온기에 집중하면서, 하나의 우주가 다가오는 것을 받아들인다는 게 무엇인지 깨달았다고나 할까요.

어찌 보면, 거대한 파도가 밀려오는데, 그런 파도에 속절없이 저를 맡겼던 것 같기도 합니다.

그리고 그 파도의 이름이란, 사랑이라는 것도 알게 되었죠.

그런 '육아하는 마음들'을 하나씩 모으다 보니, 어느덧 한 권의 책이 되었네요.

*

케이틀린 오코넬의 <코끼리도 장례식장에 간다>는 동물이 얼마나 인간 같은지, 혹은 반대로 인간이 얼마나 동물 같은지, 아니 인간도 얼마나 동물인지를 잔잔하게 들려줍니다.

사람들이 서로 인사를 하며 친밀감을 확인하듯, 코끼리도 그러한 인사 의례를 가지고 있다는 것, 장례식장에 가거나, 서로의 외로움을 달래주고 안심하기 위해 공동체를 이룬다는 것, 그런 마음들을 하나하나 보여주죠.

사람은 마치 새들처럼 사랑을 얻기 위해 노래를 부르고 춤을 추며 구애한다는 것, 소중한 존재에게 선물을 주며 기쁨을 나누는 것, 소리를 통해 구애하고 교감하는 것 등이 참으로 인간돠 동물이 다르지 않다는 걸 한 땀 한 땀 보여줍니다.

육아하는 시절, 이 책을 읽으면서 나는 여지 없이 한 마리 동물이구나, 생각했던 것 같습니다.

아이는 새끼사자처럼 달려들며 놀아달라고 하고, 살을 부대끼며 깊어지는 사랑을 느끼고, 아이를 먹이고, 재우고, 씻기면서 삶의 가장 깊은 곳에 들어왔다고 느끼는 순간, 나는 고상한 빌딩숲의 문명인이라기 보다는, 흙탕물을 뒹구는 코끼리에 가깝다고 느꼈습니다.

나아가 동물들도 장례식을 치루고, 애도를 하며, 서로를 그리워한다는 것을 보며 참으로 우리의 생과 다르지 않다고 생각을 했네요.

*

살아간다는 건, 그저 딱 한 번, 우리에게 주어진 시간을, 온 감각을 동원하며 간절히 사랑하고, 반가워하고, 그리워하고, 애도하다가 그렇게 떠나는 일 같습니다.

인간이나 인생이 무슨 대단한 과업처럼 느껴질 때도 있지만, 사실은 그저 주어진 몇 개의 나날들을 사랑하다 떠나는 일이 인간의 생이 아닌가 싶습니다.

지금까지 지구에는 1000억 명 이상의 인간이 살다 떠났다고 하더군요. 그들 모두 저마다 한 생을 저마다의 방식으로 사랑하고 웃고 울다가 떠났겠지요.

그런 생의 진실에 한 발자국 더 다가가게 하는 이번 책을 추천드립니다.

만물이 소생하는 봄날, 읽기 좋지 않을까 싶습니다.

더불어 아이를 곁에 두고 살아가시는 분들이라면, 제가 쓴 책도 함께 슬쩍 권해드립니다.

의견을 남겨주세요