기록의 범주는 무한합니다. 쓰는 것 외에도 남기는 모든 걸 기록이라 할 수 있어요. 기록은 왜인지 꾸밈없이 사실만 담아야 할 것 같죠. 0에서부터 만들어내는 것과는 다르게 느껴져요. 이미 존재하는 것이 기록자 선택에 따라 기록되는 것이랄까요. 어찌 됐든 허구는 섞이지 않아야 할 듯싶습니다.

기록물은 자체로 작품이 되기도 합니다. 우리가 '작품'이라 부르는 것은 대개 창작자가 백지상태에서부터 하나하나 쌓아가는 것이라 여기죠. 하지만 기록 그 자체를 작품으로 보기도 합니다. 거창한 이야기로 느껴질 수도 있지만, '세계기록유산'이란 것도 있잖아요. 단순 기록뿐 아니라 그 기록물의 마땅한 가치를 인정하는 것이죠. 사실 기록 작품은 그리 멀리 가지 않아도 됩니다.

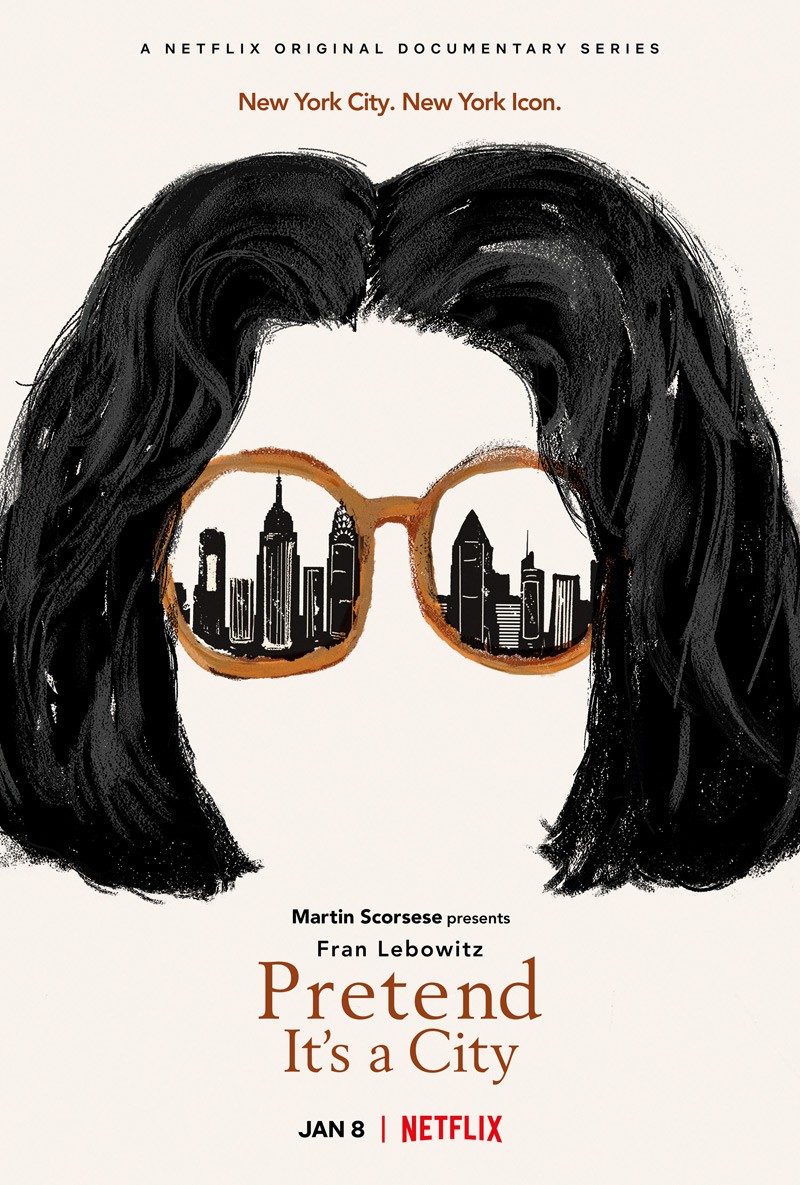

기록 영화에 대해 말해볼까요. '다큐멘터리'라고 하면 외국어인데도 더 쉽게 들리죠. 기록 영화라는 말의 어감이 더 좋긴 하지만요.

다큐멘터리 자주 보시나요? 저는 자주는 아니지만 즐기는 편이에요. 긴 한편 보다는 짧은 영상이 시리즈로 묶인 것을 좋아합니다. 넷플릭스 덕분에 이제는 그런 형태의 다큐멘터리 시리즈가 많아졌어요. 그중에서도 꼭 추천하고 싶은 것이 있답니다. 매주 금요일 저희 이야기를 들어주시는 구독자님이라면 분명 좋아하실 거예요.

뉴욕을 대표하는 작가 프랜 리보위츠(Fran Lebowitz)와 다큐멘터리를 연출한 감독 마틴 스코세이지의 대담입니다. 스코세이지는 거의 나오지 않지만, 다큐멘터리에서 연출자의 능력을 제하는 건 불가능하죠. 사실 이 시리즈는 둘이 함께 작업한 2010년 다큐멘터리 <퍼블릭 스피킹(Public Speaking)>을 연상시키기도 합니다. 둘의 만남이 처음은 아니기에 더욱 편하고 진솔한 분위기를 만들 수 있었겠죠.

리보위츠의 말솜씨가 얼마나 매력적인지, <도시인처럼> 내용을 조금만 옮겨드릴게요.

텍스트로만 보아도 매력적이죠. 하지만 특유의 당당함이 묻은 모습과 어조를 꼭 직접 보고 들으셔야 합니다. 세계적 대도시인 뉴욕을 대표하는 작가답게 도시 속 삶에 대해 촌철살인을 퍼부어요. 다큐멘터리 제목 <도시인처럼>에 걸맞은 이야기들이죠. 사실, 아무리 뉴욕을 대표하는 최고의 작가-라고 해도 한국에 사는 우리는 모르는 게 당연해요. 저도 이 시리즈를 통해서야 알았었고, 1970년대부터 본격적인 작가 생활을 했는데도 한국에는 이번 달에야 비로소 처음으로 책이 번역 출간되었거든요. 또 한 번의 사실-을 덧붙이자면, 이번에 번역되어 나온 <나, 프랜 리보위츠>는 1994년에 출간된 책이고, 그 이후로는 동화책 한 권을 펴낸 뒤 아무런 책을 내지 않았다는 거예요. 그럼에도 불구하고 뉴욕을 대표하는 '작가' 자리를 차지했지요. 책을 쓰지 않는 걸로도 유명하대요. 최근에는 오늘 소개한 다큐멘터리처럼 강연이나 대담 등을 주로하고 있다고 하네요. 뉴욕 문화를 다루는 다큐멘터리에서 짧은 코멘트를 하는 모습을 꽤 자주 만날 수 있기도 하고요. 하긴, 그런 말솜씨를 어떻게 아껴두고 살겠어요.

다른 걸 다 떠나서, 1970년대 뉴욕에서 여성, 레즈비언, 유대인으로서 살아남았다는 것 자체로 존경을 표하고 싶습니다. 위에 인용한 것처럼, 뉴욕에 가면 나와 좀 맞지 않을까- 뭔가 좀 다르지 않을까- 좀 더 자유롭지 않을까-해서 홀로 향한 거라고 해요. 고향에서 억압받던 퀴어들이 뉴욕으로 모이기 시작하던 때라고요. 이제는 우리가 어렵지 않게 접하는 퀴어 문화나 앤디 워홀과 언더그라운드 아트로 대표되는 당시 뉴욕 문화의 기반이 닦인 시절이죠. 리보위츠도 잡지 <인터뷰>에 글을 싣곤 했습니다. 저는 그런 시기에, 그런 뉴욕에서 살아가던 예술가를 동경하면서도 동정해요. 나라면 살아남을 수 있었을까? 글쎄요. 때로는 어느 시기를 지나쳐온 것만으로 찬사받아 마땅한 이들이 존재합니다.

그래서, 프랜 리보위츠를 마냥 찬사하겠다기엔... 저의 가치관과 다른 점도 있더라고요. 다큐멘터리 시리즈를 쭉 보면서 느낀 건 '합리적인 꼰대'라는 건데요. 넷플릭스를 통해 다큐멘터리를 볼 '요즘 세대' 입맛에 맞추지 않은 것도 좋았어요. 절대 그럴 분이 아니시기도 하지만요. '꼰대'라 하면 피하고 싶은 게 당연한데, 리보위츠만은 테이블을 사이에 두고 이것저것 물어보는 저녁을 꼭 함께 보내고 싶어요. '저는 안 그런데요?' 받아치기도 하면서요.

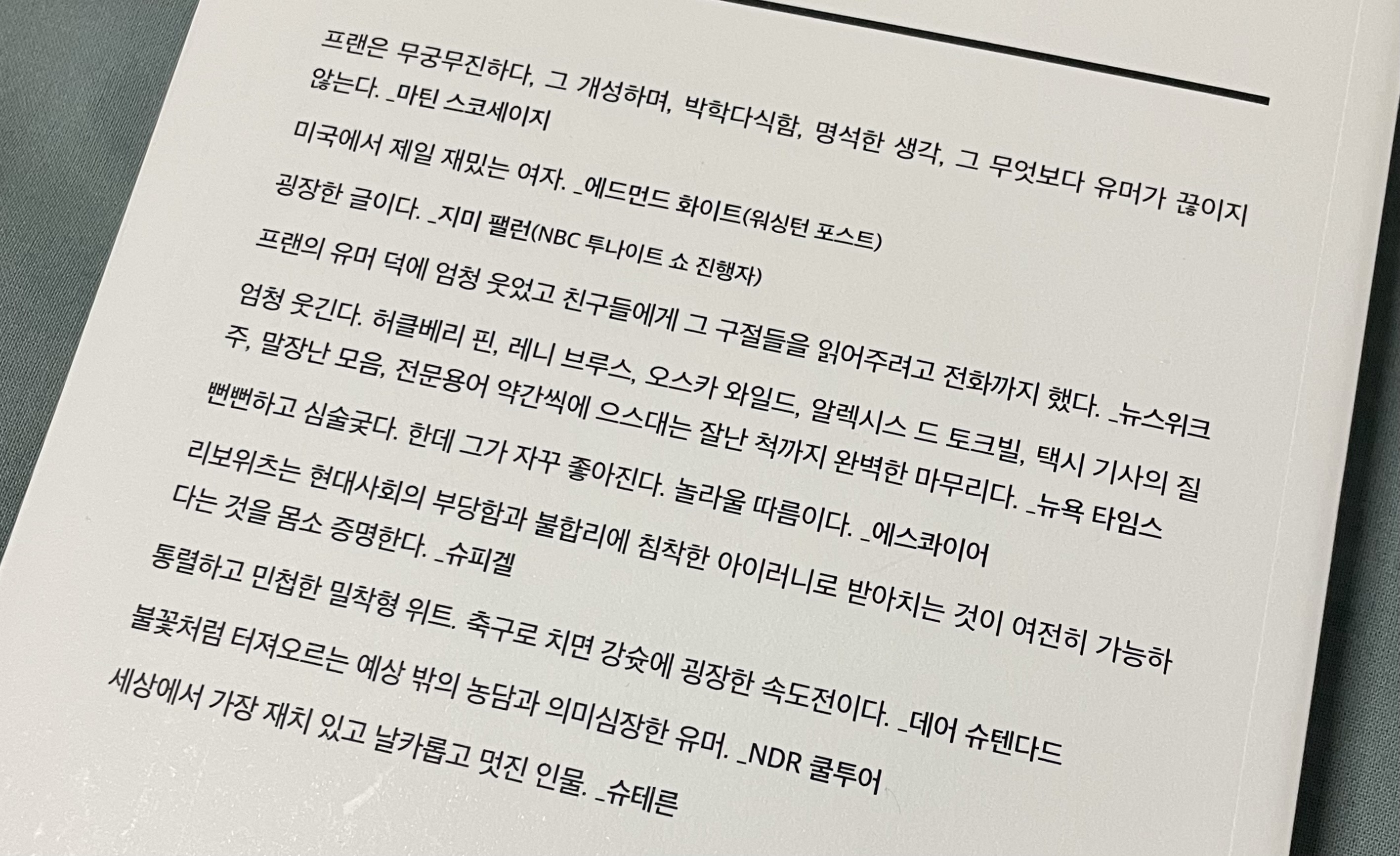

사실 지금 저의 눈앞에는 <나, 프랜 리보위츠>가 있는데요. 어서 읽고 싶어요. 다큐멘터리가 나왔을 때 책을 찾아보았다가, 번역서가 없다는 게 정말 슬펐거든요. 30년 시간을 뛰어넘은 그의 '최신작'이라니. 벌써 재미있어요. 책을 다 읽고 좋았다면 꼭 다시 추천할게요. 우선, 책 뒤표지의 추천사들을 전해드려요.

이야기를 궁금하게 만드는 작가야말로 위대한 글쓴이죠. 글 자체를 넘어 사람을 궁금하게 한다면, 그건 쉽게 가질 수 없는 재능일 겁니다. 그런 재능을 탐내진 않지만 그래도 속 이야기가 궁금해지는 표지를 가진 책처럼 되고 싶어요. 오늘의 편지를 열어보는 순간이 떨리고 기대되셨길 바라요.

글을 써 보내며 열어둔 창문 틈으로 가을 냄새가 스밉니다. 바람을 맞으며 길을 걸을 땐 월요일 출근길이라도 괜히 기분이 좋구요. 딱 이때만 즐길 수 있는 가을의 시작, 마음껏 누리세요.

그럼 다음에 또 편지할게요.

의견을 남겨주세요