구독자, 안녕하세요. 저는 지금 시카고에 와 있습니다. 미국 시간으로 10월 13일에 열리는 시카고 마라톤에 참가하거든요. 시카고 특산품으로는 바람과 마라톤이 있지만 미술관도 유명하죠. 시카고 미술관(The Art Institute of Chicago)과SAIC(School of the Art Insitute of Chicago)은 제게 시카고를 떠올리면 처음 생각나는 장소들입니다. 그래서 시카고에 도착하자마자 시카고 미술관에 들렀어요. 이번에는 시카고 미술품의 전시된 작품 중 눈에 띈 ‘미국 작가의 작품 다섯개’를 꼽았습니다.

에드워드 호퍼, Nighthawks(1941)

“무의식적으로 아마도 나는 대도시의 고독을 그린 것 같다”라고 작가가 회상하는 이 작품에서, 흔히 문이 없는 구조나 쓰레기 하나 없는 거리 등을 지적하지만 식당 안의 물건을 표현하는 필치가 눈에 들어왔어요. “그리니치 애비뉴에서 본 식당에서 영감을 받았지만, 실제 장소의 현실적인 재현은 아니다”라고 했지만 인물들의 묘사, 물건들이 사실적이기 때문에 오히려 단단한 현실감을 갖게 되죠. 이러한 미술적 개연성은 실제로 작품을 보고 가까이서 바라볼 때 더욱 느껴집니다.

켈리 처치, Sustaining Traditions-Digital Teachings(2018)

켈리 처치는 퍼스트 네이션 예술가로 ‘검은 물푸레나무(black ash tree, Fraxinu nigra) 바구니’ 작업을 합니다. 이 소재는 외래종인 ‘서울호리비단벌레(Emeral ash borer)’에 의해 점차 개체수가 줄어들고 있죠. 검은 물푸레나무가 외래종에 의해 줄어드는 것은 꼭 선주민이 입은 피해와 같습니다. 그래서 켈리 처치는 이 작품 안에 미래의 공동체를 위한 지식을 기록한 파일을 USB에 저장해 담아두었습니다. 그리고 미래를 향한 약속을 시카고 미술관에서 보관하고 보존해주기를 바라고 있죠. 형태만 봐서는 금속성 물질 같기도 하고, 갈고리로 자신을 보호하는 폭탄같기도 합니다. 그렇지만 한편으로는 연약한 식물로 만들어진 타임캡슐이기도 합니다.

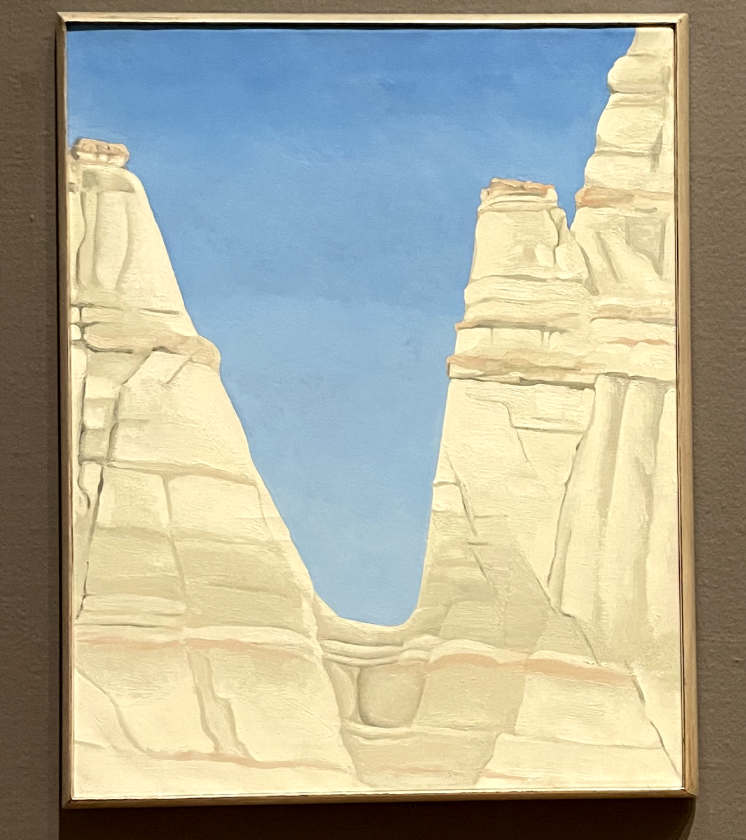

조지아 오키프, The White Place in Sun(1943)

조지아 오키프를 꽃만 그린 작가로 생각하기에는 너무 아쉬운 면이 많죠. 특히 오키프가 그린 땅(지질) 그림은 선과 적층된 표현이 오묘한 풍경을 만들어냅니다. 특히 수세기 동안 풍화 작용을 겪은 플라자 블랑카의 화이트 플레이스를 그린 이 그림은 하늘이 오히려 깊어서 우물같이 보이기도 하고, 자연 현상이 만들어낸 곡선을 통해서 만드는 곡선이 주는 긴장감을 가지고 있습니다. 조지아 오키프가 어떤 작품으로 미국을 대표하는 작가가 되었는지 시카고에서 자세히 들여다볼 수 있어요.

그랜트 우드, American Gothic(1930)

미국의 일상, 아이오와의 시골 풍경을 사실적으로 그린 것으로 유명한 그랜트 우드의 작품이죠. 미술사를 공부한다면 서양미술사 수업시간에 꼭 보게 되는 그림 중 하나에요. 이 작품의 소장처는 시카고 미술관입니다. 1930년 처음 전시되었을 때는 “현대화된 세계와 동떨어전 중서부 사람들에 대한 풍자적 논평”으로 읽혔지만, 반대로 미국의 농촌이 가지고 있는 긍정적인 면을 전달하고자 했습니다. 특히 대공황 시대에 이르러 금융으로 쌓아올린 재화 가치가 무너졌을 때, 다시금 농업이 얼마나 중요한지 깨닫게 되었을 테니까요. 남자의 완고한 표정이나 삼지창이 주는 구도에 대해서 많이 이야기하지만 좌측 여성의 옷과 브로치에 눈길이 갔습니다. 이를테면 너무나 ‘큰 것’들을 보느라 놓치는 디테일한 부분들이죠. 이런 옷감, 브로치, 옷 입는 방식 등을 그림에서 알아볼 수 있는 것이 사진 이전 시대의 회화의 가치 중 하나라고 믿습니다. 물론 농업은 가상자산의 시대에도 여전히 중요한 산업이죠. 돈을 끓여먹을 수 없다는 사실을 우리는 항상 명심해야만 합니다.

에버렛 신, The Hippodrome, London(1902)

지금은 여행을 떠나면 사진을 찍어서 SNS에 공유하는게 너무나 당연하죠. 하지만 여행도, 이미지를 만드는 것도 모두 당연하지 않았던 시절의 미국 작가는 어떻게 자신이 본 것들을 그렸을까요? 우선 저는 런던의 히포드롬이 무엇인지 몰랐는데, 옆에 지나가던 한국인 중년부부의 대화를 통해 알게 되었어요. “런던의 유명한 나이트클럽이잖아.” 캡션에 따르면 “히포드롬은 1900년 1월 런던에서 서커스로 개장했고, 1910년에는 뮤직 홀로 변모했”어요. 아마도 1902년 작품인 것으로 미루어 보아 에버렛은 초연을 관람했을 것으로 보여요. 그런데 이 서커스의 내용이 아니라 그는 서커스를 바라보는 사람들을 드라마틱하게 그려냅니다. 특히 중앙의 광원을 설정해서 그 빛으로 빨려들어가는 듯한 사람들의 모습을 보여주죠. 여행을 기록하는 사진에서는 보여주기 어려운 현장의 감정이죠. 이러한 감정을 표현하기 위해서 자신의 여행과 그날의 인상을 곱씹었던 작가의 모습이 선연합니다. 더 간편하게 여행을 공유하게 된 시대에 무엇을 놓치고 있지는 않을까요?

잘라내기의 즐거움

실제로 작품을 봤을 때와 디지털로 이미지만 확인했을 때의 가장 큰 차이는 관람자의 시선에 따라서 '잘라낼 수 있다'는 점입니다. "크롭"은 관람자의 힘이죠. 일부러 이번에는 작품의 전체가 아니라 일부만을 잘라내서 보여주었어요. 전체 작품이 궁금하신가요? 그렇다면 스크롤을 조금만 더 내려보세요.

의견을 남겨주세요