여름 휴가, 나만 못 간 건 아닌가

연일 기록적인 폭염이 계속되고 있지만 24 절기는 용하기도 합니다. 입추를 기점으로 아주 쪼오끔 온도가 내려간 것이 느껴지긴 합니다. 33도에서 32.5도 정도? 예전엔 8월 15일을 기점으로 피서지의 성수기 가격이 다시 비성수기 가격으로 바뀌었지만 언제부턴가 8월 30일까지가 명백한 성수기로 통용되고 있죠. 온난화의 문제인지 상술의 확장인지는 정확하게 가름할 순 없습니다. 직장인들이라면 한창 휴가 시즌에 즐거운 점심시간에 나만 이 불볕에 광화문 거리를, 역삼동 식당가를 헤매고 있는 것인가 자괴감을 느낄지는 모르겠습니다. 성수기에는 어디든 움직이고 싶어 하지 않는 사람들도 왠지 싱숭생숭하지요. 한산해진 도시를 반기는 사람도 물론 있을 겁니다.

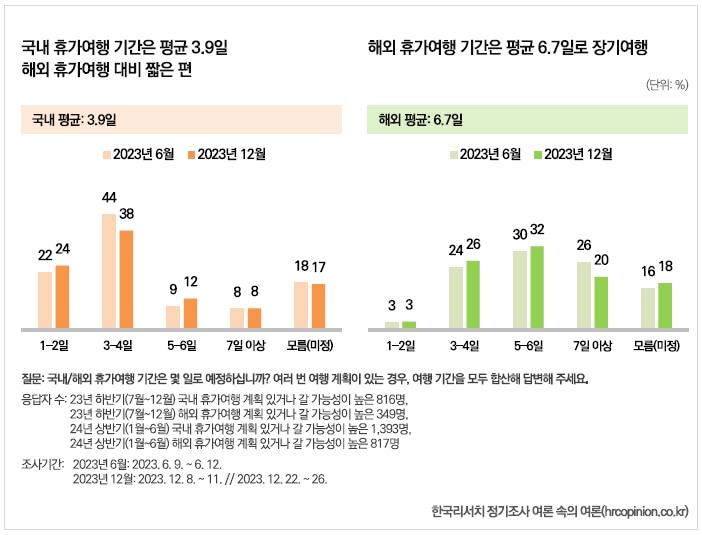

기사를 찾아보니 올해 기업들의 여름휴가는 평균 3.7일이라고 합니다. 저로서는 이 숫자를 보고도 이게 맞나 싶은 생각이 듭니다만 현실인 모양입니다. 물론 300인 이상 기업에서는 5일 이상도 보편화되었고 딱히 휴가 시즌이 유명무실해진 것도 사실입니다. 그래도 3.7일은 너무 가혹하네요. 그 숫자만 봐도 그 안에 담긴 치열함이 느껴집니다. 저 압착된 3.7일을 다녀오면 왠지 후유증으로 휴가를 뒤이어 가야 할 것만 같습니다.

마이클 무어 감독의 2015년 다큐멘터리 영화 '다음 침공은 어디?'에서 무어 감독은 우물 안 개구리인 미국인들에게 여러 가지 면에서 미국이 얼마나 뒤처져 있고 그래서 어느 나라고 침공해서 그 나라의 '좋은 제도'를 탈취해 온다는 풍자 다큐입니다. 영화가 시작되고 가장 먼저 나오는 이탈리아의 젊은 커플의 인터뷰가 이어지는데요. 경찰과 백화점 직원인(그 정도 계층) 이들에게 여름 유급 휴가는 3주라는 사실, 유럽의 많은 상가는 8월 한 달간 셧다운 한다는 이야기를 듣고 인터뷰어인 무어 감독은 당황해합니다. 여름휴가만 해도 그렇다는 거죠. 다른 유급 휴가도 다양합니다. 어쨌건 유럽인들은 한 달은 가야 휴가라는 게 통상인 거죠.

이탈리아 북부나 프랑스 남부에 다들 여름 별장 없나요?

좋아하는 여름 영화 중 '콜 미 바이 유어 네임'에서는 북부 이탈리아를 배경으로 가족별장으로 휴가 온 유럽 가정을 보여줍니다. 영화는 1983년 배경이긴 하지만 많은 유럽 가정의 휴가는 이와 비슷한 그림이죠. 이와 유사한 영화에서는 보통 십 대 후반에서 이십 대 초중반의 자녀들이 이 지루한 시골에서의 휴가를 못마땅해합니다. 그러다 그 시골에서 예기치 않은 인물과 '러브 어페어'가 벌어지면서 지루한 휴가는 흥분되는 시간으로 탈바꿈되는 식이죠. 저는 사실 러브 어페어 같은 건 기대한 적도 없지만 그런 게 없더라도 어릴 때부터도 그저 한가한 그들의 별장 휴가를 늘 동경해 왔습니다. 그들은 대개 한 달여 오랜 시간 그곳에 머물고 특별한 먹을거리도 특별한 활동 거리도 아니지만 그곳의 커뮤니티와 조우하면서 시골에서의 일상을 하루하루 보냅니다. 단순하고 거의 같은 일 또는 작은 유희를 즐기면서요.

늘 그럴 수는 없지만 여름을 좋아하는 저는 동경해 오던 긴 여름휴가를 시간이 허락한다면 가려고 노력합니다. 국외도 좋아하지만 국내도 좋아합니다. 올해는 사정상 한국을 떠나 있을 수 없어서 제주도에서 한 달 살기를 하고 있습니다. 한동안 제주에 대한 부정적인 뉴스거리들이 가득했지만 저와는 별로 상관없는 일이었습니다. 관광지에서, 관광객들을 위한 액티비티를 하며, 관광지 식당에 가서 먹을 일은 최소한 제게는 없으니까요.

작은 일을 반복하는 단순함

서울에 있을 때는 가만히 책상에 앉아있기만 해도 뭔가 마음이 부산합니다. 해야 할 것들이 마음속 스택에 가득하죠. 잠드는 순간까지도 아마도 앞으로 몇 주는 하지 않을 것 같은 일임에도 오늘 당장 하지 않은 자책에 사로잡히곤 합니다. 기본적으로 지키고자 하는 루틴들조차 어떨 때는 목을 조이곤 합니다. 이런 면에서는 늘 생각하지만 저는 별로 정신적으로 유익한 타입의 사람은 아닌 것 같습니다.

"휴가에서조차 해내고 깨야 할 수많은 퀘스트들 때문에 정작 중요한 '경험'을 놓치고 있는 것은 아닌지."

지금 제주에서 제 하루는 대충 이렇게 돌아갑니다. 5시 반에 일어나서 명상을 하고 해변도로를 12km 정도 달립니다. 돌아올 땐 해가 떠서 뜨겁지만 6시에 나가면 달릴만합니다. 돌아와서 옷을 세탁하고 샤워를 합니다. 거의 발가벗은 채 커피를 내려서 과일과 함께 먹습니다. 클래식 FM을 틀어 놓고 식탁에 앉아서 멍하니 그렇게 먹습니다. 다 먹고 나면 노트 필기(그때가 정신이 가장 선명할 때라)를 합니다. 그리고 작업실이나 책상 앞으로 가서 '일로써' 해야 하는 일들을 처리합니다. 점심때가 되면 냉장고에서 재료들을 꺼내서 간단하게 점심을 해 먹습니다. 주로 국수나 파스타 류를 먹는 거 같습니다. 숙소 근처에 맛있는 김밥 집이 있어서 김밥도 즐겨 먹습니다. 설거지를 하고 잠시 휴식할 겸 소파에 앉아서 기타를 칩니다. 남은 일이 있다면 일을 더 합니다만 대게 원고나 일거리들은 오전 중에 끝내려고 합니다. 오후가 되면 자전거를 타고 나가 장을 봐 옵니다. 여기는 마트에서도 그날 뜬 회를 팔아 회도 잘 사 오고 돼지고기나 생선을 샐러드 거리들과 함께 사 옵니다. 냉장고에 장 봐온 거리들을 넣어두고 이제 자전거를 타고 해변으로 나갑니다. 그 시간부터 노을 질 때까지의 해변을 좋아합니다. 수영도 하고 태닝도 합니다. 그리고는 숙소로 돌아와 샤워를 하고 저녁을 해 먹습니다. 가끔은 저녁거리를 사 두고도 근처 식당을 찾기도 합니다. 혼자서 먹을 수 있는 곳이 마땅치 않아 주로 요리주점 같은 곳에 들어가서 술 한잔 곁들여 요리를 먹곤 합니다. 저녁을 먹고 해안가를 산책을 하고 집으로 돌아와 산책 때 생각해 둔 음악들을 틀어놓고 책을 읽습니다. 8시간의 취침시간은 지키려고 하지만 타협 안으로 10시를 기준으로 잠자리로 듭니다.

늘어놓으니 많은 일들을 하는 것 같지만 결국 일찍 일어나 달리기를 하고, 해야 할 일은 오전에 끝내고, 저녁에는 노는 겁니다. 노는 것이라고 해봤자 단순하기 그지없지만. 이게 답니다. 가정이 없는 싱글이 누릴 수 있는 사치기도 하겠지요. 인정합니다. 3박 4일이 아닌 몇 주나 한 달씩 휴가를 쓰니까 가능하다고 비난해도 대꾸할 말은 없습니다. 그런데 저는 3박 4일로 여행을 가도 단순하게 행하려고 하고 간편하게 먹으려고 합니다. 온갖 맛집을 탐하는 일은 별로 선호하지 않습니다. 관광객들과 함께 그런 식당에 줄 서는 거 자체가 제겐 너무 민망한 일이랍니다. 식당이나 바를 가더라도 조용한 로컬의 오래된 곳을 촉을 세워 들어가곤 합니다. 무엇보다 국내고 해외고 시장이나 마트에서 지역 식자재를 사서 직접 해 먹는 재미를 더 좋아하는 편입니다.

"휴가지에서 제가 하는 일은 단순함입니다."

제가 여름휴가 때 꼭 가져가는 것들을 살펴보면 이 정도의 일상 밖에 나올 수 없음을 알 수 있는데요. 랩탑(일을 하긴 합니다), 노트, 플립플랍, 티셔츠 2장(입고 있는 것을 포함해서 세탁해서 번갈아 입습니다), 반바지 한 벌, 선글라스, 선블록, 비치타월, 러닝화, 싱글렛과 러닝 쇼츠, 수영복(몇 년째 파타고니아의 서핑 쇼츠 하나로 버티고 있습니다), 휴대용 커피 그라인더 및 티타늄 서버(드립 커피를 먹을 수 있는 제 여행 버전), 샤워솝(오랫동안 닥터브로너스의 휴대용 캐스틸솝을 들고 다닙니다. 샤워와 샴푸 모두 한 가지로) 이게 답니다. 한 달 살기에 제주이기도 해서 이번엔 특별히 접이식 자전거(공항 수하물 처리가 쉬운 브롬톤의 장점), 기타, 헬리녹스 의자 정도가 추가되었습니다.

휴가지에서 제가 하는 일은 이와 같은 단순함입니다. 해외에 가면 미술관 정도의 변수가 있겠지만 아마 파리나 뉴욕에 있더라도 별로 달라지진 않을 것으로 사료됩니다. 실제로 그 도시에서 지낼 때도 위의 일상과 비슷했습니다. 모든 일을 단순하게 만들고 그 단순함을 반복하는 일을 했습니다. 그 단순함과 반복을 통해 벌게 된 시간에 다른 무엇을 채워 넣지 않는 것이 중요합니다. 뭔가 다른 성취나 다른 과업 같은 걸 집어넣지 않는 것이죠.

희박한 휴가니까 이러지!

'한국리서치'에 따르면 2024년 국내외 여행 계획의 압도적 1위는 맛집탐방이라고 합니다. 국내 휴가의 51%, 해외 휴가의 40%가 맛집탐방으로 조사되었죠. 먹는 건 중요하고, 아니 어쩌면 가장 중요하다고 생각하는 사람들도 많겠습니다. 음식은 21세기 자본주의가 허락한 계층과 신분을 가장 간단하게 극복하는 매개입니다. 이재용 회장이 먹는 것이라면 어느 중산층 가정이고 어쩌면 마포구 독신 남성조차도 시도하고 먹을 수 있죠. 접근성에서 타의 추종을 불허하는 소비라고 할 수 있습니다. 무엇이 맛있다고 미디어에서 파는 것만큼 결과가 좋은 소비가 존재하기 어렵습니다. 맛있어 보이는 음식의 유혹은 강렬하지요. 그래서 어딘가의 여행지에서 하늘 위로 그림과 같은 석양이 지고 있을 때도 맛집이라는 곳에 줄을 서서 휴대폰만 바라보고 있는 사람들이 비일비재합니다. 당연히 맛있겠지요. 여행지에 왔고, 오랜 시간 줄을 섰고, 무엇보다도 어느 유명인이 맛있다고 했으니 이것은 맛있어야만 합니다. 맛없어서는 안 될 겁니다. 혹여 모자란 맛은 인스타그램에 남긴 인증으로 두고두고 기억에 남겨진 맛의 채무를 갚아나가면 될 것입니다.

제가 나이가 들어서 일수도, 연륜이 생겼을 수도 있겠지만 세상의 대개의 맛은 아는 맛이 되었습니다. 누군가는 이게 나쁜 일이라고 생각할 수도 있겠지만 저는 이 덕분에 많은 게 스스로 편하다고 생각하고 있습니다. 아니 어쩌면 시간을 무엇보다도 소중하게 생각하기 때문이기도 합니다. 저로선 식당에 줄을 서는 기회비용은 너무나 큽니다. 경험 상 그런 곳에서 실제로 음식과 수반된 경험에 만족을 한 기억도 드물고요. 누구에게는 짧은 여행에서라도 한 시간을 줄을 서서 먹은 일이 중요한 기억과 행복으로 남을 수 있겠죠. 쥐꼬리만 한 월급 보다도 더 쥐꼬리만 한 휴가이기 때문에 그럴지도 모르겠습니다. 그 기회가 아니면 이것을 못 먹어 볼 것 같다는 생각은 우리를 힘들게 하지요.

"꼭 뭔가를 못 먹거나 못 사서 아쉬어하는 것 이상으로 우리는 경험이라는 것을 휘발하고 있다."

반대로 생각하면, 휴가가 짧기 때문에 FOMO(fear of missing out)에서 더 자유로우면 어떨까 합니다. 그러다 맛없는 것을 먹으면 물론 기분이 안 좋지요. 굳이 맛집에 대한 문제는 아니지만, 미디어나 SNS가 아니더라도 자신이 맛집을 찾는 안목을 갖는 것도 당연히 중요할 것이고요. 꼭 뭔가를 못 먹어서, 뭔가를 못 사가서 아쉬워하는 것 이상으로 우리는 경험이라는 것을 휘발하고 있다는 사실을 잊어선 안 되겠습니다. 휴가에서조차 해내고 깨야 할 수많은 퀘스트들 때문에 정작 중요한 '경험'을 놓치고 있는 것은 아닌지 생각해봤으면 합니다. 요컨대 연인과 가족과 또는 혼자서 바로 그곳과 그곳의 환경에서만 부여되는 경험들 말이죠.

제가 휴가를 가서 노력하는 것은 새로운 경험도 경험이지만 무엇보다도 그야말로 쉬는 일을 수행하려고 노력합니다. 단지 몸이 쉬는 것이 아니라 마음과 머리가 분주하지 않은 상태를 선물하는 것이죠. 일종의 디톡스라고도 생각하는데요. 휴가(休暇)는 쉴 휴에, 틈 가의 한자어 뜻을 가지고 있습니다. 미션을 해야 할 때가 아니라 몸과 마음에 쉴 틈을 줘서 나를 쇄신하고 돌려놓는 일인 것이죠. 그러기 위해 저는 단순하고 반복된 일이 필요했습니다. 그것이 3박 4일이건 한 달이건 말이죠. 다시 돌아가면 이 디톡스로 인해 새로운 에너지로 매너리즘을 타파하고 반복된 일상으로 인해 희석된 것들을 다시 조율할 수 있는 눈을 가지는 것. 그것이 부끄럽지만 제가 추구하는 여름휴가라고 할 수 있겠습니다.

앤드류와이어스 김해경

의견을 남겨주세요