한창 내 정신이 염세와 회의로 가득하던 시절에는 ‘다 무슨 의미가 있나’라는 생각에 사로잡힌 채 하루하루를 살았다. ‘어차피 다 사라질 텐데’라는 말은 내 모든 열정을 집어삼켰다.

“어차피 다 사라질 텐데!”

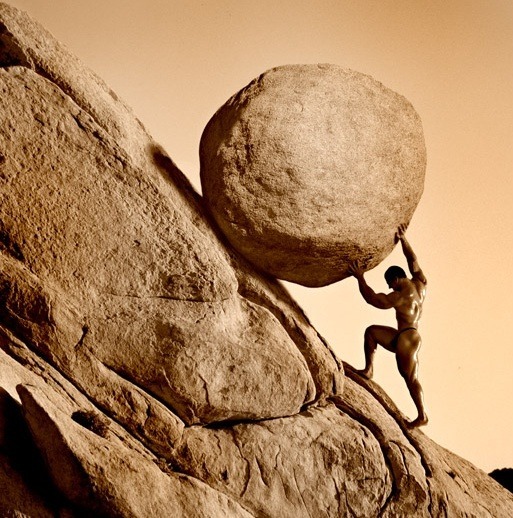

이 한 문장은 모든 말들에 다 통했다. 나는 100년 뒤면 이 세상 사람이 아닐 테고, 시간이 지나면 내가 쓴 곡들은 다 잊힐 테니, 세상을 구원하는 음악을 쓰겠다며 호기롭게 나섰던 17살의 나는, 나이가 들면 들수록, 경험을 하면 할수록 ‘사라질 것들’에 대한 연민만이 늘어났다. 대학을 입학하면서와 동시에 업으로 삼기 시작했던 공연예술은 이런 나의 연민을 증폭시켰다. 나는 공연예술을 사랑했다. 무대는 항상 나의 꿈이었다. 숭고하고도 아름다운 가상의 세계를 관객들한테 보여주고, 잠시나마 그들의 눈앞에 내가 꾸는 꿈을 가져다 놓는 것만으로 숨통이 트였달까. 그러나 ‘소멸’은 공연예술의 숙명이다. ‘어차피 모든 건 다 사라져’라는 나의 20대 초반을 관통하던 한 문장을 집약적으로 보여주었던 것이 바로 내가 그토록 사랑했던 공연예술이었다. 준비하던 공연이 끝나면 나는 항상 허무함에 몸부림쳤다. 악보를 만들고, 사람들을 모아 연습을 하는 기간은 짧아봤자 한 달은 넘는다. 무대는 길어봤자 두 시간이다. 모두가 다 같이 열정을 담아 준비한 것이 아주 짧은 시간 사이에 태어나고, 소멸한다. 그럼에도 불구하고 공연이 끝나면 다음 무대를 꿈 꿀 수밖에 없었다. 마치 경사진 곳에서 돌을 굴리다 떨어뜨리면 다시 돌을 올리는 시지포스의 신화처럼.

“그(시지포스)는 저승에서 벌로 큰 돌을 가파른 언덕 위로 굴려야 했다. 정상에 올리면 돌은 다시 밑으로 굴러내려가 처음부터 다시 돌을 밀어 올리는 일을 시작해야 했다”

(오디세이아, xi. 593-600)

그러나 사람이 아무것도 하지 않고 가만히 있을 순 없지 않는가. 언젠간 다 사라질 것이라는 이유 때문에 태어나지 말았어야 할 예술은 없다. 문제는 남는 게 무엇이냐 하는 거다. 완전히 사라지는 게 아니라, 어딘가에 ‘있기’만 해도 우리는 계속해서 꿈을 꿀 수 있다. 그럼 도대체 어디에 있는데? 라는 질문에, 나는 ‘누군가의 마음속’이라는 엉뚱한 대답을 던지고 싶다.

<화살과 노래> (롱펠로우)

나는 공중을 향해 화살을 쏘았지만, 화살은 땅에 떨어져 어디 갔는지 알 수 없었네,

너무 빨리 날아 눈이 그것을 따라잡을 수 없었기 때문이지.

나는 허공을 향해 노래를 불렀지만, 노래는 땅에 떨어져 어디 갔는지 알 수 없었네,

아무리 날카롭고 강한 눈이 있어도, 날아가는 노래를 어찌 쫓을 수 있겠는가?

아주 오래 지난 후에, 나는 참나무 속에서 화살을 찾았네, 아직 부러지지 않은 그것을,

그리고 노래도, 처음부터 마지막까지, 친구의 가슴속에 있는 것을 찾아냈지

아빠는 들국화의 <그것만이 내 세상>이라는 노래를 사랑한다. 가만히 있다가도 한 번, 저녁과 함께 먹었던 술 한 잔에 기분이 좋아 또 한 번, 그 노래를 흥얼거린다. 들국화 밴드 중에는 우리 아빠가 매일 <그것만이 내 세상>을 한 번씩 흥얼거린다는 사실을 아는 사람이 없을 것이다. 그래도 아빠는 계속 부른다.

롱펠로우의 시 <화살과 노래>에서, 화자가 허공을 향해 부른 노래는 온데간데 없이 사라지고 만다. 그러나 사라진 줄 알았던 그 노래는 친구의 가슴속에 남아있었다. 마치 들국화 밴드는 아주 오래전 해체했지만, 아빠는 젊어서 사랑했던 노래를 쉰 살이 넘은 지금까지도 계속 부르고 있는 것처럼. 나는 이것이 내가 끝까지 놓지 말아야 할 동아줄이라고 생각했다. 지금 당장은 없어진 것처럼 보일지라도, 열정을 다해 만들었던 공연은, 내 음악은, 그리고 세상 모든 예술은, 누군가의 마음속에는 영원히 남을 것. 이보다 더 의미 있는 게 도대체 어디에 있나?

삶은 짧고, 무대도 짧지만, 인간의 꿈은 길다. 그러니 기꺼이 계속해서 노래하는 삶을 살겠다. 소멸을 목격하여 좌절해도 또 다시 일어나 노래할 테다. 그렇게 태어난 나의 노래는 이름 모를 친구의 가슴 속에 남아 살아갈 테니. 눈에 보이지 않는다고 해서 완전히 없어진 건 아니라는 사실을 이제는 믿고 살 수 있게 되었다. 나는 행복한 시지포스다.

“산정을 향한 투쟁 그 자체가 한 인간의 마음을 가득 채우기에 충분하다. 우리는 행복한 시지프를 마음에 그려보지 않으면 안 된다.”

알베르 까뮈, <시지프 신화> 중

의견을 남겨주세요

예찬

'소멸하는 예술'이 갖는 한시성이, 그 예술을 더 아름답게 만들어주는 것 같기도요. 잘 읽었습니다 🙂

의견을 남겨주세요