아침나절 반짝이던 하늘에 회색 구름이 몰려오더니 또 다시 비가 내리고 있다. 나는 달력 위에 작은 글씨를 썼다. 72. 지난 3개월 동안 비가 내렸던 날들을 세고 있는 중이다. 거의 매일 같이 비가 내리면(특히 겨울엔 더더욱), 감기 기운이 드는 것처럼 온 몸이 나른하고 뻐근해서 마음도 불편해지기 일쑤다. 그렇지만 그런 기분의 근원을 찾아보면 온전히 날씨 탓만은 아닐 때가 많다.

어느 날 남편에게 그런 내 심정을 이야기했다. 한국을 떠나 아일랜드에 도착해 가지고 온 짐들은 모두 다 풀어서 옷장에 넣고, 서랍장에 정리를 해 두었지만 내 마음 속에서는 여전히 한 두 개의 짐을 풀지 않고 어딘가 구석에 그대로 놓아두고 있는 여행자 같다고. 그 말이 어쩌면 남편에게는 상처가 될 수도 있었을 텐데 그는 그저 조용히 고개를 끄덕이기만 했다.

그런 말을 하고 며칠 뒤, 남편이 동네의 여행안내소에서 지도 한 장을 가지고 왔다. 그는 웃으며 이왕 여행하는 기분으로 살고 있다면 정말 여행을 왔다는 생각으로 우리 동네를 구경해 보면 어떻겠냐는 엉뚱한 제안을 했다. 사실 내가 살고 있는 동네는 역사가 깊어 관광지로 꽤나 유명한 곳이었기 때문에 언제나 관광객들이 거리를 걷고 있는 곳이기도 했기에 왠지 그의 제안이 엉뚱하지만 재미있게 느껴졌다.

Youghal(Eochaill): 주목(朱木)(나무)의 숲

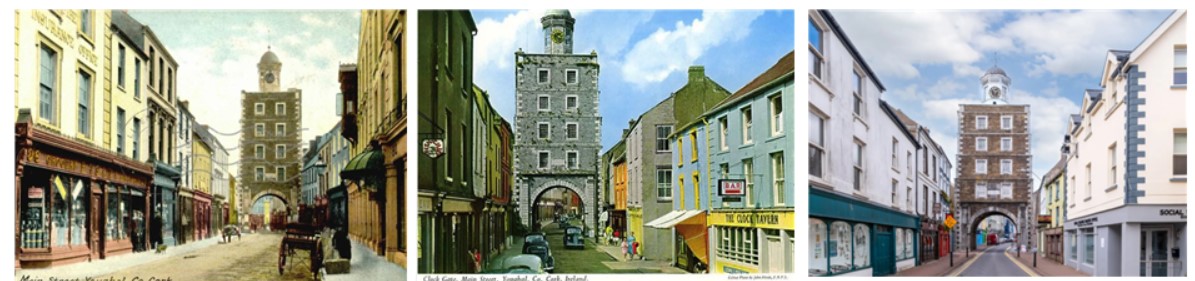

Youghal(욜)은 아일랜드 남부 카운티 코크(County Cork)의 동쪽 끝에 자리 잡고 있는 해변가의 작은 마을이다. 인구가 만 명도 되지 않는 작은 마을이지만, 중심가의 건물들은 한 집 건너 한집마다 역사와 이야기가 깃들어있는 오래된 건물들이 빼곡하게 들어차 있다.

작은 가방을 둘러메고 집을 나섰다. 우리는 제일 먼저 매일 아침 아이의 등굣길에 지나쳐 다녔던 여행안내소로 발걸음을 옮겼다. 오늘은 다른 날과 다르게 엽서를 파는 작은 판매대를 지나치지 않고, 한참 서서 구경을 하고 한국에 있는 가족들과 친구들에게 보낼 생각으로 엽서 몇 장을 구입했다. 엽서를 구입하고 나니 여행의 기념품을 구입한 것 같아 왠지 툭툭 설레는 마음이 차오르는 것 같았다.

안내소 직원이 우리 가족을 알아보며 반갑게 인사해 주면서, 오늘 도서관에서 영화 모비딕이 욜에서 촬영된지 70주년을 기념하는 행사가 있다며 한번 가보라고 했다. 우리는 여행 안내소를 나와 실제로 영화 모비딕의 촬영지의 본부로 사용되기도 한 ‘Moby Dick's Pub'을 지나 도서관으로 향했다.

영화 모비딕의 촬영지

미국의 작가 허먼 머빌의 소설 모비딕은 주인공 이스마엘이 포경선에 승선하면서 동료들과 선장 에이허브와 함께 향유고래 모비딕을 찾아 대양을 누비는 이야기를 그 내용으로 하고 있다. 같은 소설은 1956년 개봉된 그레고리 팩 주연의 ‘모비딕’으로 영화화되었는데, 이 영화는 이 곳 Youghal(욜)에서 1954년에 촬영되었다고 한다. 아일랜드의 작은 마을에 미국 영화 촬영팀이 머물며 지낸 시간들은 지역의 경제를 활성화시켰을 뿐만 아니라, 6세 어린아이부터 노인에 이르기 까지 이 기간 동안 영화를 찍는데 필요한 단역배우들을 모두 지역에서 섭외하면서 가난한 이 마을의 사람들에게 적지 않은 수입을 얻게 해 주기도 했다고 전해진다.

“아름다운 저 여인이 보이나요?”

도서관에서는 모비딕 촬영 당시에 배우들의 모습이나 당시의 분위기를 알 수 있는 사진이 전시되고 있었다. 눈썹이 진한 남자 주인공인 그레고리 팩이 사람들에 둘러싸여 사인을 해 주고 있는 사진을 보고 있을 때 이웃 주민인 프랭크 할아버지와 눈이 마주쳤다. 그는 일흔이 넘는 나이에도 이제 9살이 된 우리 아이에게 늘 ‘헤이 친구(Hey Buddy)'라며 살갑게 인사해주는 인상 좋은 사람이다.

프랭크가 우리 아이를 발견하자 반짝이는 눈으로 환하게 미소를 지으며 우리가 있는 쪽으로 다가왔다. 그러더니 그는 사진 속에서 그레고리 팩에게 사인을 받기 위해 서 있는 한 젊은 여성을 손가락으로 가리켰다. “여기 이 아름다운 여성이 보이나요? 이 사람이 바로 나의 엄마에요.” 우리는 깜짝 놀랐다. 프랭크는 계속 말을 이어갔다.

“내가 어렸을 때 우리 집은 가난했기 때문에 부모님은 결혼사진이 없었어요. 그래서 늘 아쉬운 마음을 가지며 살고 있었어요. 그런데 지난주에 발행된 지역 신문에서 모비딕 영화 촬영 70년을 기념하는 사진전이 열린다는 기사를 읽게 되었어요. 그 때 신문에 몇 장의 사진과 함께 사진전에 관한 소개가 있었는데, 그 때 놀랍게도 그 사진들 속에서 이렇게 젊은 날의 나의 엄마를 찾아내게 된 거에요. 정말 행운이에요.”

상기된 얼굴로 마치 소설 같은 이야기를 전해주는 프랭크의 모습에 가만히 이야기를 듣고 있던 아이는 손뼉을 치며 “축하해요!” 라고 말하며 프랭크를 꼭 안았고, 프랭크도 그런 아이를 꼬옥 안았다. 그 순간 70대의 프랭크와 9살의 데니스 대건이는 나이와 상관없이 깊은 우정을 나누고 있는 것처럼 보였는데 그 모습이 감동적이기도 하고 또 재미있기도 했다.

St. Mary's college garden

도서관을 나와 편의점에서 아이스크림과 커피를 사서 컬리지 가든(St. Mary's college garden)으로 향했다. 1464년에 설립된 아일랜드 최초의 교회대학의 앞마당 정원이었던 이 곳은 현재까지도 코크시의 관리 하에 계절에 따라 다양한 나무와 꽃들을 만날 수 있는 곳이다. 이 곳 정원에는 몇 개의 벤치가 곳곳에 놓여 있는데, 여러 개의 벤치 중에서도 우리 가족은 늘 같은 벤치에 앉곤 했는데, 오늘만은 여행의 낯섦을 느껴보자며 정원의 다른 위치의 벤치에 앉아서 잠시 쉬었다.

아이를 유모차에 태워 날씨가 좋은 때에 이 곳 정원에 와서 사과도 베어 물어먹고, 달콤한 빵도 하나씩 먹으며 한국의 봄 날씨를 떠올리곤 했다. 아이가 걷고 뛰기 시작했던 어느 해 4월에는 흐드러지게 떨어지는 벚꽃과 목련꽃을 맞으며 소리 내어 웃는 아이의 사진을 수십 장씩 찍느라 아이러니하게도 나는 그 해의 떨어지는 벚꽃의 아름다움을 잘 기억하지 못한다. 또 대학의 건물 한 쪽에 있는 성인(聖人)의 벽화 앞에서 거의 매년 아이의 사진을 찍으며 아이가 자라는 모습을 기록으로 남겨두기도 했다.

그렇게 수년간 익숙했던 그 장소에서 나는 여행자의 모드로 늘 찾아왔던 이 곳을 새롭게 또 낯설게 바라보려고 노력했다. 그렇게 애를 쓰다 보니 전에 보이지 않았던 꽃나무가 보이기 시작했다.

집으로 돌아가기 전에 우리는 차를 타고 해변가로 가서 조금 더 걷기로 했다. 지난겨울 폭풍우에 유실된 보드워크(boardwalk)의 보수가 끝이 나서 이제 다시 파도소리를 들으며 편안하게 산책 할 수 있게 되었다는 소식을 들었기 때문이었다.

여행을 마치고 집으로 돌아오는 길에 왠지 어깨에 날개가 돋는 느낌이 들었다. 결혼하고 바로 아이를 낳고 살면서 낯선 생활에 힘이 들어서였는지 나는 사는 동안 내내 고개를 묻고 땅만 쳐다보며 걸었던 사람과도 같았다는 생각이 들었다. 그러다보니 내가 사는 동네에 대한 관심도 없었고, 또 자세히 살펴보려고 노력하지도 않았던 것 같다.

그런 생각을 하고 있자니 나태주 시인의 시 풀꽃1의 구절이 생각났다. ‘자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 그리고 너도 그렇다.’ 나는 오늘 내가 살고 있는 곳을 자세히 그리고 고개 들어 꽤나 오랫동안 바라보고 돌아왔다. 그리고 그 시간 끝에 내가 사는 곳이 조금은 더 사랑스럽게 느껴졌다. 그러고 나니 내 마음 한켠에서 이런 울림이 들리는 것 같았다. “기죽지 말고 살아봐. 꽃 피워봐. 참 좋아(나태주 ‘풀꽃3’).”

* 아일랜드에 사는 한국인의 아일랜드 여행기

아일랜드 사람과 결혼한 뒤 10년 동안 아일랜드 코크(Cork)에 살고 있습니다. 한국에 잘 알려진 관광지 대신 이야기가 있는 아일랜드의 작은 도시를 여행하는 세 가족의 여행기입니다. 특히 아일랜드 영화의 무대가 된 장소를 여행하며, 그곳과 관련된 인물과 숨은 이야기를 전하겠습니다.

* 글쓴이 - 도윤

스페인 산티아고 순례 길에서 만난 아일랜드 사람과 결혼을 했습니다. 올 해로 10년째 아일랜드에서 타향살이를 하면서, 경험하고 느낀 것을 글로 쓰기 시작했습니다.

브런치 : http://brunch.co.kr/@regina0910

의견을 남겨주세요