내가 강아지가 아닌 고양이를 키우게 되다니.

그것도 한 마리가 아니라 두 마리나 키우게 되다니.

게다가 고양이의 눈을 이렇게 가까이서 마주 보고 있다니

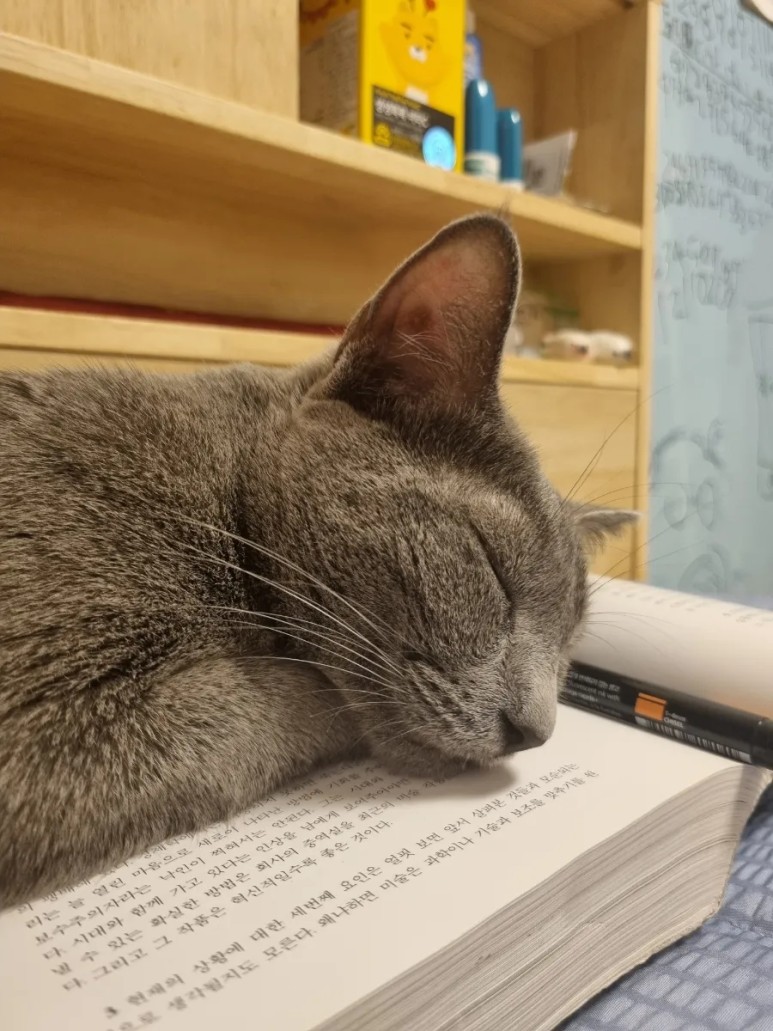

고양이의 눈은 바로 옆에서 보면 투명한 구슬처럼 보인다. 어린 시절 남자친구들과 함께 가지고 놀던 알사탕 같은 바로 그 구슬. 더 자세히 들여다보면 반쯤 올리브 계열이 섞인 바탕색에 투명한 구슬을 평평하게 절반만 깎아 얹어 놓은 것 같다. 한동안 나는 노트북 옆에서 창밖을 바라보고 있는 유찬이를 관찰하고 있었다.

”고사모(고양이를 사랑하는 모임 카페)에 10개월짜리 러시안 블루 남아 가정 분양이 올라왔는데 우리 한 마리 더 키울까? 유림이 혼자 외로울 것 같은데. 중성화도 되어있대.“

”어디 봐. 덩치가 너무 큰 거 아냐? 유림이 아직 아기냥인데 얘 데려오면 서로 힘들지 않을까?“

”그렇게 커 보이진 않아. 천안인데 한 시간 안에 다녀올 수 있겠네. 가서 보고 아니다 싶으면 그냥 오자고“

가서 보고 어떻게 그냥 와. 갔으면 데려와야지.“

두 번째로 데려온 유찬이는 그렇게 천안에서 만나 묘연이 되었다. 독신남이었던 주인이 폴란드 주재원으로 가야 하는 상황. 유찬이는 유림이와는 다르게 주인의 사랑을 듬뿍 받은 티가 났다. 눈치를 보거나 구석을 찾지도 않고 마구 와서 안기고 머리를 들이밀어 조금 당황스러울 정도였다. 주인의 글에서처럼 너무나도 똥꼬발랄한 스타일이라 문을 열려고 껑충 뛰어 문고리를 잡아당긴다거나 주방 작은 창문에 앉아 밖을 바라보거나 싱크대에 놓아둔 설거지통에서 물을 먹곤 한다. 유림이에겐 보지 못한 절대적 발랄의 모습이라 속 시끄러운 걸 좋아하지 않는 남편은 자주 인상을 찌푸리지만, 애교 피우는 유찬이를 보면 미워할 수 없겠다 싶은 표정이기도 하다. 유찬이는 가능한 것과 그렇지 않은 것의 구분을 지어줄 필요가 있어 보였다. 우리는 삶의 많은 부분을 상상에서 그친다. 아이가 원해서, 남편이 좋아한다는 이유로 어느새 우리 집엔 두 마리의 고양이가 주인행세를 하고 있다. 나도 이젠 번듯한? 냥이 집사가 되었다.

유림인 전주까지 가서 데려왔다. 유림이의 원래 이름은 ‘구찌’였다. 구찌 가방을 옆구리에 낀 전 주인 역시 바쁜 독신남이었다. 유림이를 돌볼 시간이 거의 없었다고 했다. 조금 충격적이었던 것은 7개월이 되어가는 고양이에게 작은 사료 다섯 알만을 하루 식사로 주고 있었다고 했다. 그래서인지 비쩍 말라 있었다. 사료를 적게 주는 이유를 물으니 혼자 키우다 보니 천천히 크라고 그랬다는데 내겐 학대처럼 느껴졌다. 우리 집에 데려온 이후론 자동 급식기에서 넉넉하게 나오는 사료를 마음껏 먹고 있다. 유림이가 우리 집에 적응할 무렵, 남편이 고사모 카페에서 알람을 받았다.

”이번엔 천안에 한 번 내려가자. 어때?“

두 냥이들의 합사를 두고 고민이 많았던 첫날을 기억한다. 뚱냥이 유찬인 사료를 입에 넣었다가 제대로 씹지 못하고 뱉어냈다. 건식 사료를 먹으려 들지 않았다. ‘이가 좋지 않은 걸까?’ 주인 말만 믿고 잘 알아보지 않고 덜컥 데려온 것 같아 겁이 났다. 유찬인 이틀 동안 화장실 앞, 침대 시트 위에 먹은 것들을 게워냈다. 유림인 혈변으로 스트레스 받음을 표시했다. 캣 타워 가장 높은 곳에, 캣 타워와 맞닿아 있던 커튼에 잔뜩 혈변을 묻혀 놓은 걸 보고는 각자 따로 격리했다. 유림이 방엔 유찬이의 물건을 두고, 유찬이의 방엔 유림이의 채취가 가득한 물품들을 놓아주며 조금 다른 방식으로 두 냥이의 합사를 시도했다.

유찬인 덩치와는 어울리지 않는 귀여운 음성을 가지고 있다. 유찬이는 사람에게나 유림이에게 모두 적극적이다. 그 커다란 눈을 순하게 천천히 꿈뻑여도 유림인 경계를 했다. 유찬이가 한발 한발 다가갈수록 유림이의 얼굴이 가로로 납작하게 일그러졌다. 귀 역시 가로로 평평해져 이내 다른 냥이의 얼굴로 변신했다. 가만히 닫혀 있던 입은 귀까지 벌어져 ’하악‘하고 바람 빠지는 소리를 뱉어냈다. 유림인 언제나 자신의 작은 체구를 온전히 지키려고 노력했다. 반면, 유찬인 도대체가 왜 그런 것인지 알 수 없다는 표정으로 유림이에게 적극적으로 다가가려 했다. 유림인 캣 타워의 가장 높은 곳과 공기청정기의 꼭대기에 앉아 날카롭게 발톱을 세웠다. 가느다란 앞발을 유찬이에게 휘저었다. ‘더 이상 다가오지 마.’라고 말하는 것처럼 보였다.

’동물농장‘이 효력을 발휘한 건 며칠 뒤다. 매주 일요일 우리 가족은 한자리에 모여 앉아 동물농장을 시청한다. ‘두 냥이들의 합사를 간식으로 성공시켜 보자.’ 유찬이를 데려오면서 함께 받아온 간식을 조금씩 떼어 냈다. 우리 집에 첫 번째로 들어온 유림에게 먼저 주고 다음으로 유찬이에게 건넸다. 그렇게 조금씩 으르렁거리지 않으면 간식을 떼어주면서 둘 사이를 좁혀 갔다. 유림이는 유찬이보다 보름 먼저 우리 집에 왔다. 여전히 예민한 쪽은 체구가 작은 유림이 쪽이고 유찬이는 마냥 ’야옹‘거리며 눈치 없이 유림일 쫓아다닌다. 구역을 먼저 점령해서인지 작고 어린 유림이가 서열로는 유찬이보다 위다. 어느덧 우리 집엔 생각지도 못한 러시안 블루가 두 마리나 들어와 새벽엔 놀고 낮엔 자면서 우리 가족이 되어 있다.

유림인 여전히 겁이 많아 작은 소리에도 화들짝 놀라 침대 밑으로 숨어 들어가고 유찬인 현관문도 열고 정수기도 버튼도 누른다. 키우면서 느끼는 거지만 유림인 겁이 많은 대신 별로 신경 쓸 일이 없다. 유찬인 호기심이 많아 손이 많이 간다. 예를 들어 인덕션 위를 지나다니다 전원 버튼을 밟고 정수기 버튼을 앞발로 눌러 물이 나오게 하고 현관문 껑충껑충 뛰어 여는 바람에 안전장치를 하게 만들었다. 처음엔 모두 내 실수인 줄 알았다. ’내가 인덕션 전원을 안 껐나? 컵 없이 정수기 버튼을 눌렀나? 세상에 정신이 없다고 현관문도 안 닫고 갔나 봐.‘

고양이는 물을 싫어해서 목욕시키는 짓은 하지 말라고 고양이를 먼저 키우던 친구에게 조언을 들었다. 유림인 물소리만 나면 줄행랑인데 유찬인 샤워기 트는 소리만 나면 욕실로 들어와 조용히 욕실 문을 닫는다. 유림인 생전 자판 위를 걷는 법이 없는데 유찬인 자주 자판 위를 걷는다. 키우기로는 유림이가 참 편하다. 유찬인 내 삶의 패턴을 조금씩 바꿔 놓는다. 손 가는 일이 더 생겼지만, 생명이 들어와 복작거리는 일로 일상이 다채로워졌다. 행복한 오늘의 조각 한 점을 유림이, 유찬이가 더 가져다준다.

인연이 되지 못한 고유림, 고유찬은 묘연으로 만나게 되었다. 그래서 우리 가족은 두 냥이들의 이름을 성까지 붙여 더 자주 불러주곤 한다. ”고유림~ 고유찬~“

* 글쓴이 - 김상래

도슨트, 문화예술교육 강사. 학교와 도서관에서 창의융합예술 교육을 진행하고 있다. 성인 대상으로 미술 인문학, 미술관 여행강의 및 강연을 한다. 궁극적으로 문화·예술로 가득한 환경을 만들기 위해 하루를 알차게 살아내고 있다.

저서로<실은, 엄마도 꿈이 있었어>, 공저<내 시간을 안아 주고 싶어서>가 있다.미술 서적을 열심히 집필중이다.

블로그: https://blog.naver.com/camuca

브런치: https://brunch.co.kr/@camuca

인스타그램: https://www.instagram.com/sanglae.kim

페이스북 : https://www.facebook.com/sanglae.kim

의견을 남겨주세요