영어권에서 아이를 키우는 한국 부모라면 이런 경험이 한 번쯤은 있을 것 같다.

동네 놀이터에서 만난 또래 아이와 사이좋게 지내라며 “친구한테 인사 해봐.” 라고 말하면 아이의 얼굴엔 물음표가 뜬다. “쟤는 내 친구 아니야.”라는 아이의 말에 이번엔 부모의 얼굴에 물음표가 뜬다.

데이케어, 유치원, 학교의 같은 반 친구, ‘클래스메이트(classmate)’를 한국 부모들은 ‘친구’라고 부르고, 영어권에서 자란 아이들은 둘을 명확히 구분하고 싶어한다.

‘클래스메이트’와 ‘친구’사이를 가르는 선은 무엇일까.

아들은 15개월부터 한국에서 어린이집에 다니다가 만 세 살 때 미국으로 왔다. 예비중학생이 된 아이에게 두 단어의 차이가 무엇인지 물어봤다.

“클래스메이트는 학교 안에서 만났을 때 노는 사람이고 친구는 학교 밖에서 따로 약속을 하고 만나서 노는 사람이야.”

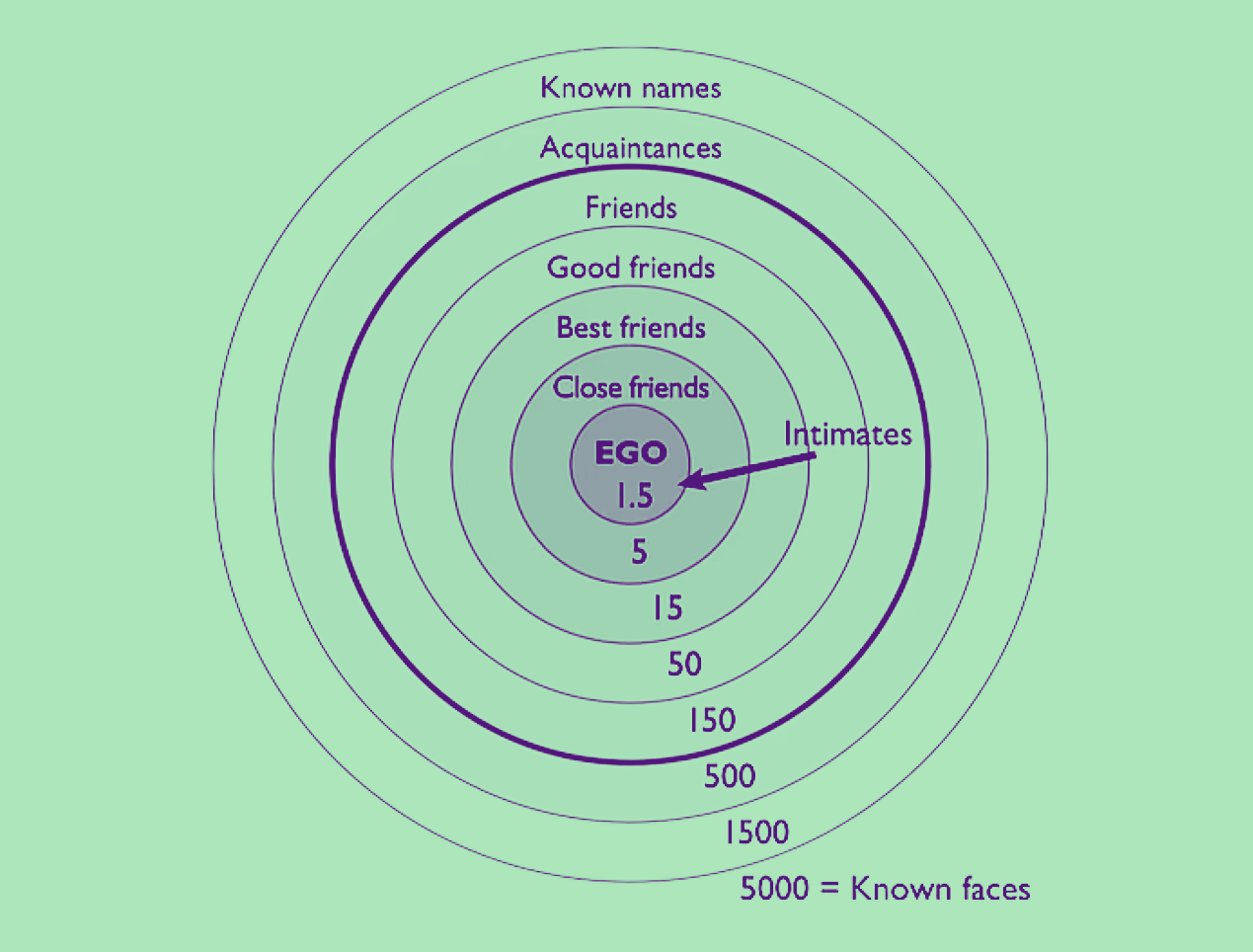

적잖이 놀랐다. ‘던바의 수’로 유명한 로빈 던바 교수의 <프렌즈>에 나오는 진정한(genuine) 친구의 정의인 “기회가 있다면 함께 시간을 보내고 싶고, 그럴 기회를 만들기 위해 노력하고 싶은 사람”이라는 표현과 맥락을 같이 하기 때문이었다.

던바는 누군가를 진정한 ‘친구’라 부를 수 있는 기준에 대해 다음과 같이 부연설명한다.

- 이름(first name) 뿐 아니라 성(surname)을 아는 사이.

- 사는 곳을 알고 그 주소가 당신의 연락처에 저장되어 있는 사이.

- 가족 관계를 아는 사이.

- 지금 사는 곳에 살게 되기까지 거쳐 왔던 시간과 공간의 역사, 이를테면 살았던 도시, 졸업한 학교, 했던 일이 무엇이었는지에 대해 아는 사이.

‘친구’와 ‘지인(acquaintance)’을 구별하는 방법에 대해 던바는 이렇게 말한다.

친구를 위해서는 나의 의식적인 노력에 의한 무언가를 해 줄 수 있지만, 지인을 위해서는 그 노력이 미치는데 한계가 있다고 말이다. 예를 들어 지인에게 술을 한 잔 사줄 수도 있고, 잃어버려도 괜찮은 책을 빌려줄 수는 있지만, 내 삶에 큰 영향을 미치는, 위험을 무릅쓰고 해야 하는 일을 지인에게 해줄 수는 없다고 말이다.

온라인 친구들에게 예고 없이 찾아가 문을 두드리고, 돈을 빌려달라고 한 던바의 ‘친구 검증’ 실험은 내가 맺고 있는 관계가 친구인지, 그렇지 않은지를 명확하게 알 수 있게 해준다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

아는 사람도, 친지도 하나 없이 아이와 시작한 첫 미국 생활에서 나는 아이에게 친구를 ‘만들어주기(make friends)’ 위해 나름의 노력을 했다.

어떻게 시작을 해야할지를 몰라서 그들의 친구 만들기 과정을 면밀하게 관찰했다.

하루 중 가장 많은 시간을 보내야 하는 곳, 교실에서 만나는 많은 클래스메이트 중에서 유난히 끌리는 사이가 포착된다. 아이가 자주 언급하는 이름이 하나의 단서다. 단순히 많이 언급된다고 사이가 좋은 것은 아니다. 때론 너무 너무 거슬리는 존재를 자주 언급하게되기도 하니까.

아이들끼리의 끌림이 조금 더 진전되면 교실 밖에서 만나고 싶어진다. 그렇게 따로 약속을 잡게 되는데, 그 약속을 ‘플레이데이트(playdate)’라 부른다.

아이가 어렸을 땐 플레이데이트 약속을 잡는 주체는 부모가 된다.

아이가 다니던 대학교 내 데이케어에 있는 한국인 부모들, 그중에서도 같은 기숙사에 사는가족들과 어울리는 것으로 아이의 친구 만들기 프로젝트를 시작했다.

같은 지역에서 비슷한 프로필을 공유하는 사람들은 자주 만나게 된다. 대도시가 아닌 작은 도시일 경우 더더욱, 이를테면 ESL 클래스에서 만난 사람을 도서관 북 세일에서 만나고, 한인 학생회 모임에서, 교회에서, 대학에서 하는 쿠킹클래스 행사에서, 그렇게 얼굴을 트고, 인사를 하고, 아이가 또래 나이임을 확인하면 우리 한 번 플레이데이트 해볼까요? 하며 한단계씩 진전해 나가는 그런 수순으로.

아이가 자라면 아이들까리 놀기위한 약속을 잡는다. 서로의 집을 오가거나, 약속장소에 데려다주고 다시 데리고 와야 하기에 연락처를 공유하고 그 안에서 세부 일정을 조율한다.

몇주째 일요일마다 아이의 절친 그룹은 서로의 집을 돌아가며 보드게임 던전 앤 드래곤(D&D)을 했다. 늘 아이를 누군가의 집에 데려다주기만 했던 것 같아서 마음에 걸렸었는데, 얼마 전엔 드디어 아이들을 우리집으로 초대했다. 친구들이 온다며 아래층 거실을 깨끗하게 치우는, 그런 기적이 우리 집에도 찾아왔다.

사회에 나와서도 친구를 만들 수 있을까?

돌이켜보면, 내가 거쳐간 모든 조직에서 적어도 한 두 명이 내게 ‘친구’라는 이름으로 남았다.

더이상 대학원에 다니지 않지만, 일했던 팀이나 조직을 떠났지만, 내가 머물렀던 공간에서 함께 했던 사람들 중 누군가는 내가 한국에 다니러 갈때마다, 혹은 미국생활을 처음 시작했던 샬로츠빌에 갈 때마다 일부러 시간을 내어 만나는 사이가 되었다,

작년 가을에 사무실 같은 층에 한국인 여직원이 새로 들어왔다. 가끔 만나 점심을 함께하던 친구까지 우리는 네 명의 '레이디스'가 되어 때로는 하루의 고단함을 달래기도 하고, 레스토랑 위크를 핑계 삼아 맛집 원정을 함께하기도 한다.

나이도, 전공도, 하는일도 다르지만, 만나서 보내는 시간이 즐거워서 저절로 다음 만남을 기약하게 되는 사이, 그렇게 우리는 사무실 동료에서 친구로 넘어가는 중이다

몇 주 전엔 벼르던 베이징덕을 먹기 위해 모였다. 오리 껍데기를 좋아하는 친구의 아들내미에게 찬사를 보내며, 공기밥 정도의 양을 생각하고 시켰다가 산더미처럼 쌓인 볶음밥을 보며 깔깔거렸다. 포춘 쿠키를 열어보며 얼마전 줄줄이 다녀온 점성술사 얘기도 덧붙였다.

'우리'가 된지 번써 반년이 넘었다. 밥만 먹고 바로 헤어지지 않게 되리라는 걸 알고 있었기에, 혹시나 하는 마음에 집을 치워놓고 나왔다.

아이가 편하게 놀 수 있는 곳, 목소리를 높이지 않아도 대화가 가능한 장소를 고민하다가 우리 집으로 초대했다. 배부른데 뭘, 이라며 손사래를 치던 우리의 손은 어느덧 과일로 향했다. 식탁에 둘러앉아 이런 저런 얘기를 나누고 있는 동안 아이를 데려가기로 했던 친구의 남편도 함께 자리에 앉아 간만에 ‘어른들과의 대화’를 즐겼다.

던바의 친구 그래프, 우리 넷은 어디즈음에 있는 걸까.

가까운 친구인지, 절친인지, 찐절친인지, 아직은 모르지만 지금, 여기의 삶에 이르기까지의 각자의 히스토리를 공유하고 싶어하는 마음이 모였으니, 우리 모두는 모일 때마다 한발씩 찐절친에 가까워지고 있는게 아닐까.

다음주는 우리를 ‘언니들!’이라고 부르는 막내지만 미국생활의 기간도, 직장입사연도도 앞서는 친구의 생일주간이다. 나잇대가 달라도 친구가 될 수 있다는게 한국을 떠나왔음을 실감하게 한다.

점심 약속을 잡았다. 건너편에 있는 다른 빌딩에서 일하는 언니 한 명이 합류하기로 했다.

넷에서 다섯으로, 새롭게 '우리'가 될 것 같은 그녀와의 ‘아깝지 않은 시간’을 기대해본다.

[사이에 서서] 황진영

미국 Washington DC에 있는 국제기구에서 프로그램 코디네이터로 일하고 있습니다.

더 많은 ‘우리’를 발견하고 싶은 마음을 담아 공저 <세상의 모든 청년> 와 <나의 시간을 안아주고 싶어서> 를 썼습니다. [사이에 서서]를 통해 '어쩌면 우리일 수 있었던 사람들'에 대해 이야기하고자 합니다.

의견을 남겨주세요