한때 서점에 가서 보물 찾기를 하듯 여기저기 둘어보는 취미가 있었습니다. 표지들의 제목들만 둘러봐도 지금 사람들의 관심사가 무엇이고, 지금의 트랜드가 무엇인지 한 눈에 알 수 있어 좋았습니다. 그러다가 책장 맨구석에서 뜻하지 않는 인생책을 만나기도 하는 행운을 얻기도 했습니다.

그런데 이제는 그 재미마저도 절반은 인터넷 서점에 내주고 말았습니다. 대신 한 곳이 아니라 터치 한번이면 동시에 여러 인터넷 서점을 돌아다니고 있습니다. 주로 교보, 알라딘, Yes24에 들르곤하는데 하나로 정착하자니 각각의 장단점이 명확해 주문할 때마다 여전히 어디서 구입할지를 고민하게 됩니다. 그런데 이 게 귀찮지 않고 재미있었기도 하더군요. 각각의 App 사용 경험을 디자인적인 관점에서 비교해보는 것도 흥미로운 일이었습니다.

처음 5년 정도를 교보App만 쓰다가, 이후 3년 정도 알라딘을 사용했고, 올 여름에 다시 교보문고로 주사용 App을 옮겼습니다. 이유는 e북때문입니다. 살펴보니 교보나 예스24가 이북 보유량에 있어 압도적이었습니다. 이왕이면 책이 많은 곳이 선택하는 게 좋은니까요. 물론 월구독형 서비스까지 포함하면 밀레가 가장 많았는데, 일단 구독형은 내키지 않아 제외했습니다.

오랜만에 알라딘에서 교보App으로 갈아탔더니 자연스럽던 사용성이 뚝뚝 끊긴다는 느낌을 받았습니다. 딱 꼬집어 말할 수는 없는데, 뭔가 어색하고 불편했어요. 만약 알라딘App을 그 전에 사용하지 않았다면 크게 느끼지 못할 불편이었을 것입니다. 그런데 3년이나 사용하면서 한번도 느껴보지 못한 부자연스러움이 교보App을 사용하면서 생기더군요.

심각한 정도의 불편은 아니었기에 감수하고 몇달을 보내다가, 도저히 안되겠다 싶어 최근에 다시 알라딘 App을 열었습니다. 그랬더니 이전보다 더욱 비교가되면서 알라딘 App을 더 많이 열어보고 있습니다.

곰곰히 생각해봤습니다. 과연 뭐가 그렇게 차이가 나는지를요.

예전에 열심히 가던 오프라인 서점을 가지 않은지가 이유 중 하나는 여럿있지만 SNS에 있기도 합니다. 굳이 서점에 안가도 독서를 꾸준히 하시는 열렬 독자들께서 SNS에 책을 소개해 주십니다. 책을 팔려는 목적도 있지만, 대개는 감명 깊게 읽은 책들을 다른 사람도 보면서 함께 공감했으면 하는 마음에서 올리시는 듯합니다. 이런 정보들을 보면서 서점에 직접가는 대신 SNS의 책장을 통해 관심있는 책을 점 찍어 두고 사보는 편입니다.

보다가 관심가는 책들은 바로 구매하지 않더라도 바로 서점 App을 열어 장바구니에 넣어 두는데요. 그래서인지 서점 App의 장바구니에는 항상 수십권의 책들이 있습니다. 저에게는 여기가 가상의 서점이나 다름없습니다. 그것도 내가 관심있는 책들만 쏙 골라놓은 나만의 미래 서재같은 곳이죠.

최근에는 각 온라인 서점 App을 비교도 할겸, 알라딘에서 느끼지 못했던 교보App의 불편을 찾아볼겸 동시에 장바구니에 넣고 비교를 해봤습니다.

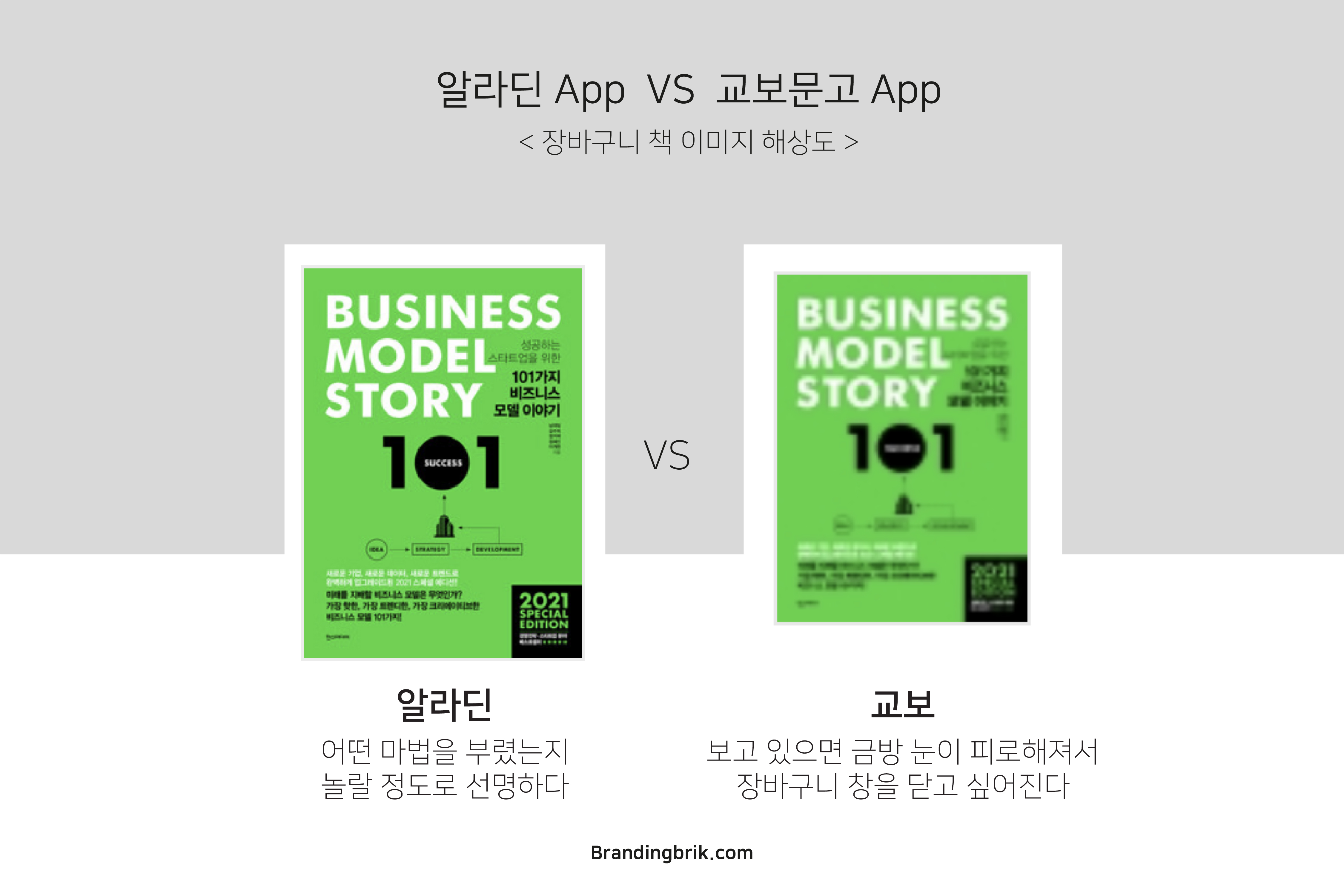

그런데 놀랍게도 장바구니의 책 이미지 해상도가 너무 차이가 나는겁니다. 약간의 차이가 아니라 압도적일 정도로 알라딘의 해상도가 높았습니다. 비교하기 전에는 전혀 몰랐던 사실입니다.

알라딘App은 어떤 기술을 썼길래 그러는지는 모르겠지만, 작은 화면에서도 선명하게 한눈에 들어오다보니 장바구니에 들어있는 수십권의 책들을 다시 한번 살펴볼 수 있었습니다. 내가 저 책을 왜 장바구니에 넣었을까를 차분히 생각하면서요. 제목과 장바구니에 넣었던 시점만 봐도 그 때 내가 궁금하고 관심있던 키워드들이 보이기도 했습니다.

창을 옮겨서 교보문고 App을 켜고 장바구니 화면을 봤습니다.

일단 책 이미지 해상도가 너무 낮아서 뿌옇게 보였습니다. 조금만 보고 있어도 눈이 피로할 정도였어요. 장바구니에 있는 책들을 살펴볼 생각을 할 수 없을만큼 금방 눈이 피로해졌습니다.

바로 책을 구입하지 않고 우선 장바구니에 넣은 이유는 절반의 유예기간을 두려는 생각때문인데요. 당장 모든 책을 구입하지 않고, 다음 번애 사고 싶은 책이 생겼을 때 다시 한번 선택의 기회를갖기 위한 저만의 장치입니다. 신중함을 통해 실패할 확률이 줄이기 위한 생각에서이기도 합니다.

그렇다보니 저에겐 장바구니 자체가 하나의 오프라인 서점의 매대같은 역할을 하고 있었습니다. 눈에 띄었던 좋은 책들만 선별해 놓은 미리 보는 서재의 느낌이랄까요. 아무튼 이런 것때문에 장바구니 화면에 여러개의 책들이 눈에 들어오면 좋겠고, 선명하게 잘 보였으면 좋았을 것입니다. 그런데 그 기능들이 알라딘에서는 잘 구현되고 있었던 거구요.

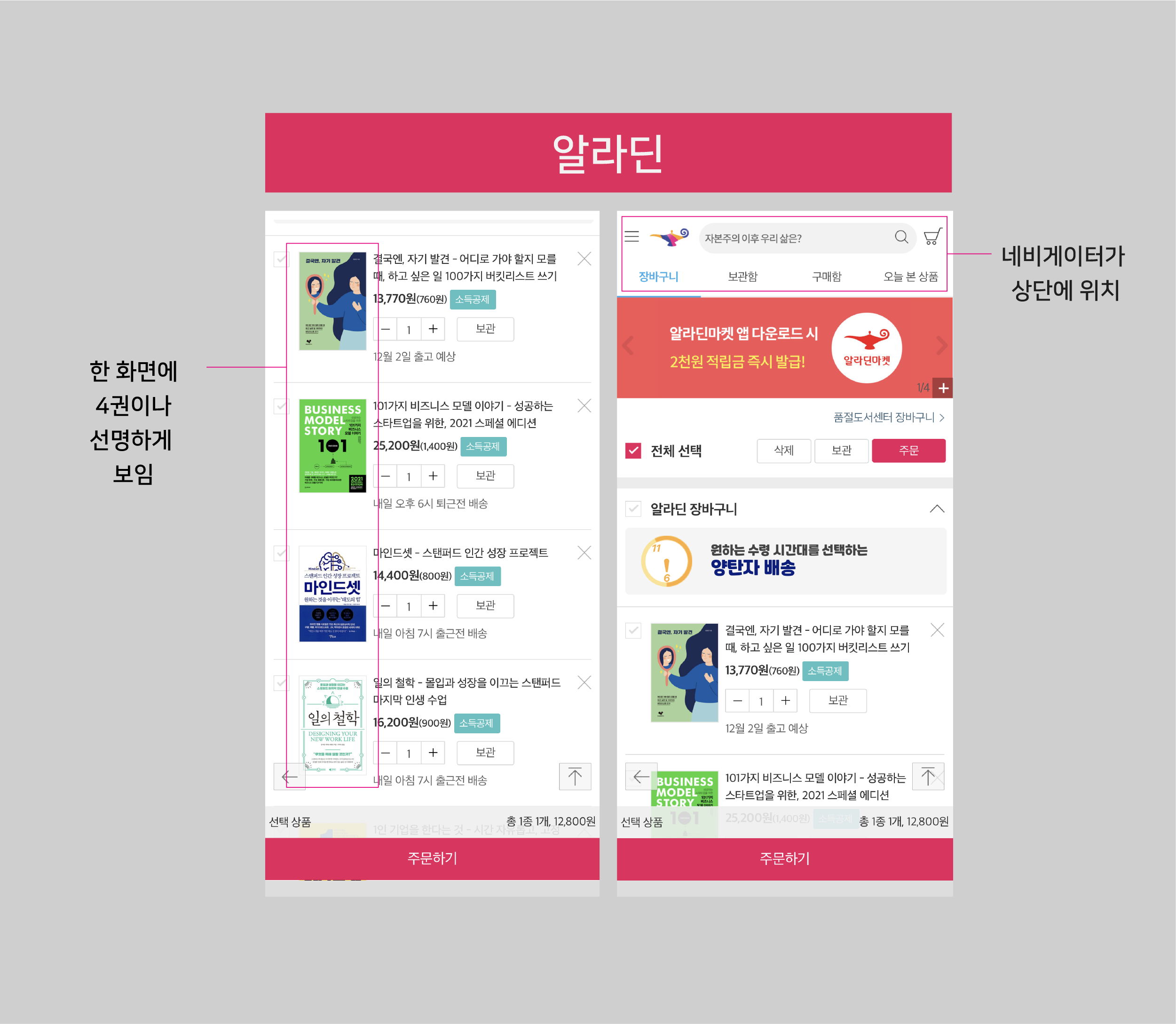

그에 비해 교보문고의 장바구니 화면은 좀 답답한 느낌이 들었습니다. 일단은 책의 해상도가 너무 낮은 문제도 있었지만, 전반적으로 좁고 답답해보였습니다. 여백이 치우져있다는 인상도 받았습니다. 똑 같은 화면인데 교보App은 책이 3권 밖에 안보이고, 알라딘 App은 4권이 아주 선명하게 보였습니다.

이런 느낌을 받은 이유를 들여다 보니 몇가지 문제점이 보이더군요.

첫번째는 왼쪽 여백이 화면에 끝에 닿을만큼 너무 붙어 있었습니다. 그에 비해 왼쪽에는 너무 많은 공간이 그대로 남아있었구요.여백의 불균형이 너무 심해 불안하고 답답해 보였습니다.

두번째는 홈이나 내 정보 등으로 바로 이동할 수 있는 네비게이터의 위치때문이었습니다. 알라딘의 경우 맨 위쪽에 로고와 함께 검색창이 나오는 반면, 교보문고는 아래 쪽에 고정된 네이게이터를 가지고 있었는데요. 이건 장바구니에 오래 머물게해서 구매를 유도하는 전략에서도 그렇고, 화면을 넓게 쓸 수 있는 공간을 만들어 책의 디스플레이를 여유있게 하는 측면에 있어서도 좋지 않은 위치였습니다. 보통 장바구니라는 공간에서는 '이 중 어떤 책을 구매할까?'를 고민하지, 이 공간을 나가서 홈이나 내 정보의 위치로 갈 이유는 사실 많지 않으니까요.

그리고 하단의 '0종, 0개, 0원 주문하기'라고 써진 버튼 바 표기 사항도 눈에 좀 거슬렸습니다.

설마 그럴 리는 없겠지만, '아직도 하나도 주문을 하지않으셨네요?'라는 질문을 은근히 돌려서 압박을 하고 있다는 인상을 받았거든요.

말도 안되는 일이라고 생각할 수 있겠지만, 저처럼 문구 하나에도 민감하게 반응하는 고객들에게는 충분히 가능한 일일겁니다. 더구나 이 곳은 다른 곳도 아닌 문자와 문장들을 모아진 책을 파는 곳이잖아요.

이렇게 알라딘과 교보의 App 사용 경험을 살펴보다 보니, 태생 자체도 중요하겠다는 생각도 들었습니다. 두 브랜드가 애초에 태생이 다르잖아요. 알라딘은 타고나길 온라인에서 나고 자랐고, 교보는 국내 최대의 오프라인 서점을 완성하면서 진화해왔습니다. 그 시간과 경험만큼 각각 온라인과 오프라인 공간에 대한 이해도도 차이가 있을 겁니다. 그런 차이가 사용 경험을 제공하는 디테일에 까지 영향을 미치지 않았을까도 싶습니다. 단순히 기술력으로 뛰어 넘을 수 없는 뭔가가 있지 않을까라는 의심이 듭니다.

이번 알라딘과 교보App 장바구니 화면을 비교하면서 경험의 디테일에 대해 생각해보게됐습니다. 알라딘을 3년 넘게 사용하면서도 전혀 느끼지 못했는데, 이번 비교를 통해 잘 알게됐습니다. 이렇게 편리하고 좋은 경험을 선사하기 위해 알라딘의 개발자, 디자이너들은 얼마나 많이 들여다보고 직접 써 봤을까요? 이런 경험의 디테일을 제공하기 위해서는 반드시 직접 경험의 과정이 필요했을 것입니다.

또한 그 경험을 완성하기 위해서는 자신들이 만드는 서비스에 대한 관심과 사랑도 있었을 것입니다. 그 분들을 잘 모르지만 제가 느꼈던 장바구니 화면의 디테일을 만들어낸 분들은 기본적으로 책을 사랑하는 마음을 가졌을거라 생각해봤습니다.

의견을 남겨주세요