안녕하세요. 초록님들.

지난 2주 잘 보내셨나요? 저는 첫 번째 <초록레터>를 보내고 들뜬 마음으로 지냈습니다. 혹시나 메일이 제대로 발송되지 않을까봐 마음 졸였거든요. 다행히 클릭 한 번으로 발송이 되었고(디지털 세상은 참 신기하지요), 댓글을 남겨주신 분도 계셨어요. 또 새롭게 구독을 신청해주신 분들도 많아서 정말 기뻤습니다. (구독 신청해주신 안이다님, 전지님, 보라차님, 오이님, 섬니님, 차방울님, 재스파K님, 한얼님, __님, 제니님, 이0희님, 두람님, 은비까비님 감사합니다.)

두 번째 레터를 준비하면서 구독자님 호칭을 어떻게 할까 고민해봤는데요, 처음 떠오른 게 ‘초록’이었습니다. 사실 뉴스레터를 준비 할 때도 ‘초록레터’이라는 이름이 바로 떠올랐거든요. 초록은 요즘 제가 가장 좋아하는 빛깔이에요. 노트커버도, 만년필도, 잉크도, 동전지갑도, 다이어리도, 필통도, 포스트잇도 다 초록이랍니다. (초록색 표지의 책도 여럿 보이네요) 언제 이렇게 많이 모았나 싶어요.

시골에서 어린 시절을 보낸 저에게 초록은 너무 흔해서 색이라기보다는 배경이었어요. 산도, 들도, 호수도, 전부 초록빛이었으니까요. 서울로 이사를 오고 오랫동안 다세대주택 반지하에 살면서 초록은 특별해졌습니다. 이른 봄날의 연두색부터 한여름 숲의 청록색까지. <침묵의 봄>을 쓴 레이철 카슨은 “‘안다’는 것은 ‘느낀다’는 것의 반만큼도 중요하지 않다.”고 했는데요, 제겐 초록이 안다는 것과 느낀다는 것을 구분할 수 있게 해줬어요. 예전에는 머리로만 알았다면 지금은 몸으로 느끼고 있거든요. 고사리 화분에 돋아난 연두빛 싹을 발견하고, 카키색 잉크가 담긴 만년필로 모닝페이지를 쓰고, 이른 새벽 진하게 녹차를 우려 마시면서요. 초록님들도 잠시나마 초록을 느껴보면 어떨까요.

* 세 번째 <초록레터>는 2월 25일에 발행됩니다.

초록님들 모두 즐겁고 편안한 설연휴 보내세요!

의견을 남겨주세요

나그네

빵이랑 인장씨가 너무 재밌어요😆 함께 새에 관심을 가져주는 가족들의 모습이 보기 좋습니다

초록레터

재밌게 읽어주셔서 감사합니다~~^^

의견을 남겨주세요

긍정미

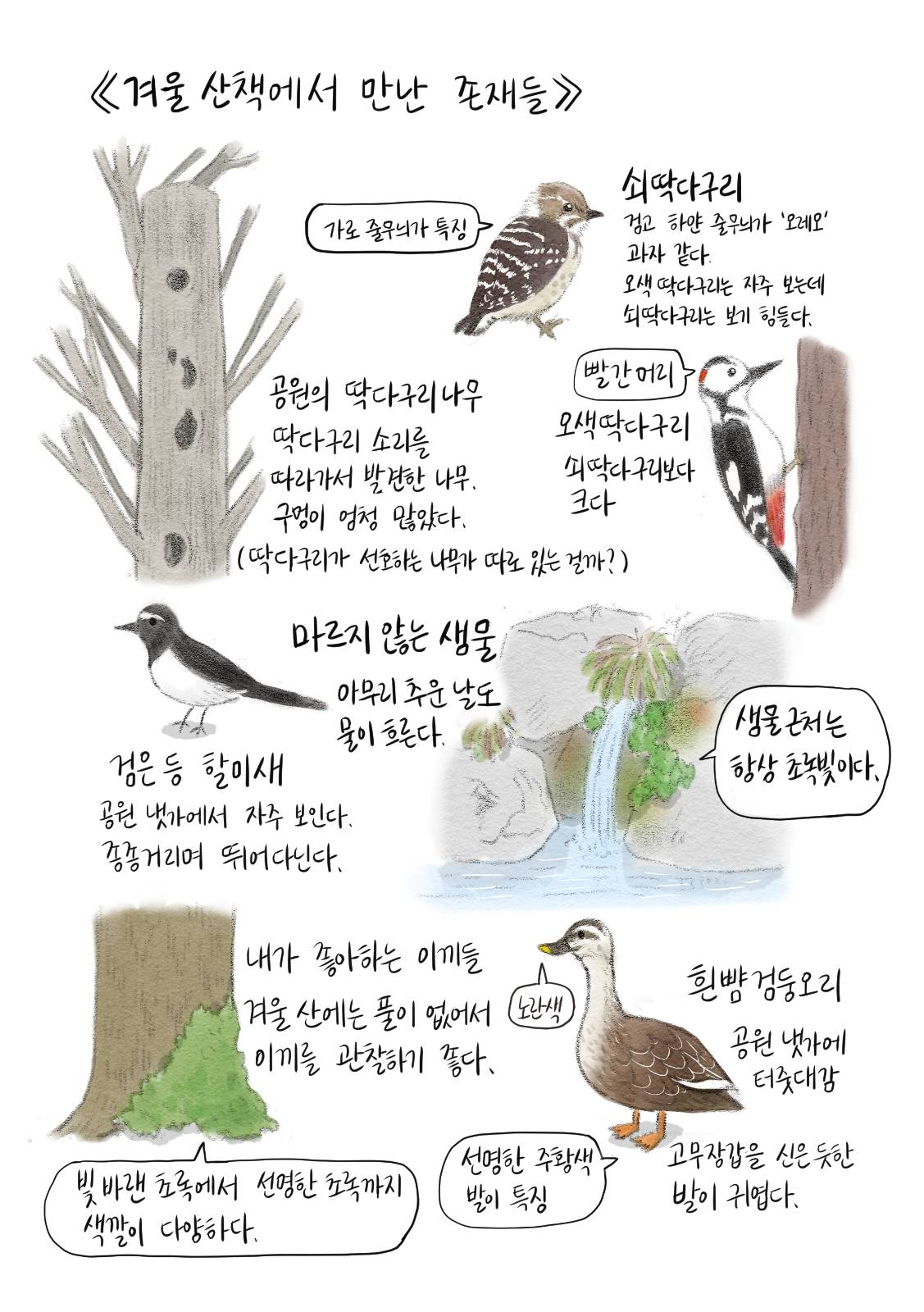

선인장씨만 왜 얼굴이 선인장인가요? ㅎㅎ 너무 귀여워요! 두 번째 레터에도 댓글 안 달면 반칙. 앞으로 꾸준히 달아보는 게 목표예요. 저는 집을 이사하면서 주변에 내천이 흐르는 곳을 꼭 택했어요. 이번에 이사한 집 옆에도 내천이 흘러요. 새가 굉장히 많이 보여서 어느 날은 '새 도감' 책도 샀는데 펼쳐보지도 않았네요. 초록레터를 읽으면 주변에 놓인 일상적인 것들이 왜 소중한지, 얼마나 소중한지 깨닫게 돼요. 작가님이 겨울산책에서 만난 존재들이 저에게도 특별해 졌어요. 앞으로 초록레터를 꺼내서 내가 보는 새가 어떤 새인지 비교해보려고 해요. 멋진 레터 감사합니다. 작가님 새해 복 많이 받으세요.

초록레터

항상 댓글 남겨주셔서 저도 큰 기운을 받고 있습니다. 감사해요~~ 인장씨를 언급해주시는 분들이 많네요^^ 이번에는 캐릭터를 다 사물로 표현해보자고 정했더니 밤, 선인장, 빵, 솜이 되었어요. 다양하게 그려보다가 우연히 선인장을 그렸는데 저도, 다른 가족들도 마음에 든다고 하더라고요. 천이 있는 곳을 원하신 걸보면 긍정미님도 이미 자연을 즐기시고 계시네요. 날도 많이 따뜻해져서 천 주변 산책하기 정말 좋을 것 같아요. 어떤 새도감을 보고 계실까요? 저는 <화살표 새도감>을 가지고 있는데 큰 도움 받고 있습니다. 팁이 있다면 새를 잘 관찰하고 집에 와서 곧바로 도감을 찾아봐야 구분이 되더라고요.(그 자리에서 확인할 수도 있는데 저는 도감은 잘 가지고 다니지 않아서요) 크기와 색깔, 꼬리의 길이 정도만 기억해도 찾는데 도움이 된답니다~~^^

의견을 남겨주세요