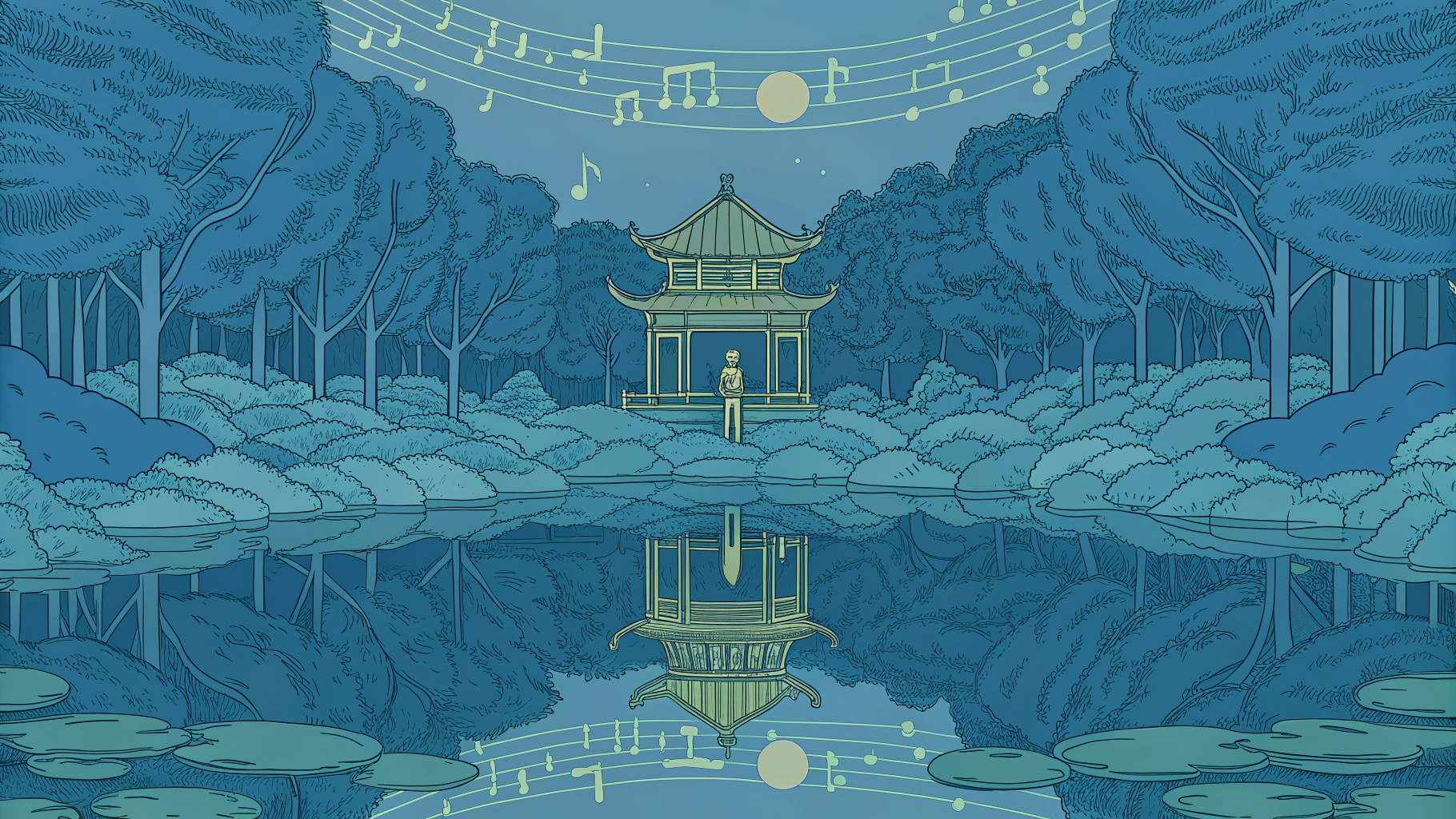

밀양 서고정사 원림 - 발길과 시선을 정원 시퀀스로 설정한 원림의 풍취

담장 너머 마을 품은 정원, 서고정사를 읽다

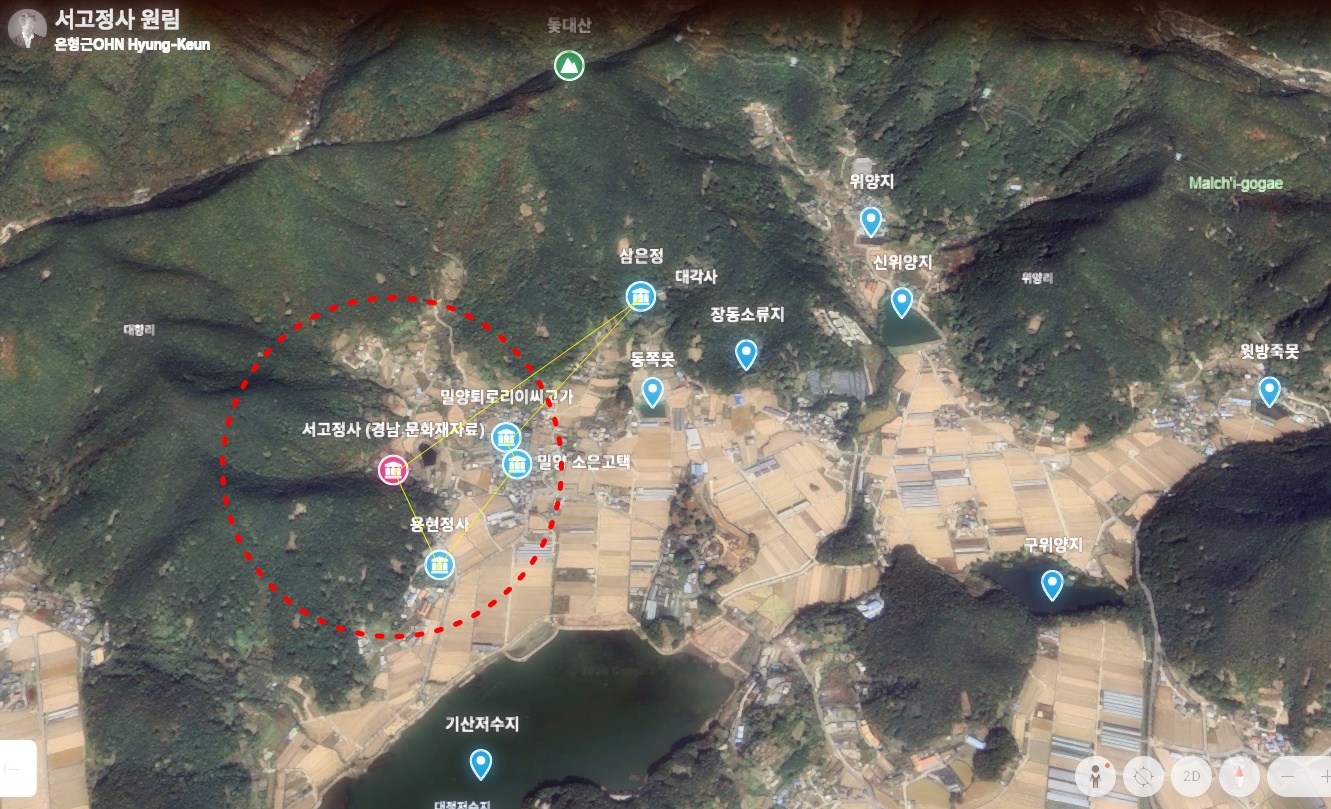

밀양에서의 답사는 스펙터클했다. 화악산의 한 줄기가 옥 죽순[玉筍]처럼 솟아 금병풍[金屛]을 펼쳐 놓은 듯 구불구불 에워싼 퇴로리의 깊숙한 품 안에 서고정사(西皐精舍)가 있다. 산은 마을을 포근히 감싼 장풍득수를 보여준다. 외부의 시선으로부터 내부를 은밀히 보호하는 형국이다. 벌써 2024년 11월의 일이다. 월연대 원림에 들러 그곳에서 만난 이성문 님과 함께 서고정사를 찾았다. 친구와 나는 이성문 님의 사전 연락과 도움 덕분에, 서고정사 원림에 이르는 길을 한결 수월하게 열 수 있었다. 마을로 들어서는 좁은 길의 오른쪽으로는 경작지가 펼쳐지고, 그 곁으로 저수지가 길게 누워 있었다. 농경지로서 갖추어야 할 수리 체계가 한눈에 읽혔다. 이 수리 체계가 생산성을 높이려는 궁리가 단기간의 계책이 아니라, 세대를 건너 이어진 생활의 기술[活水]이었음을 그 풍경은 조용히 증언한다.

더 멀리 눈을 보내면, 매우 큰 규모의 가산저수지로 시작해 위양지·신위양지·구위양지, 윗방죽못, 장동소류지, 동쪽못, 상항저수지, 구못, 정동지 등에 이르는 저수의 연쇄가 겹겹이 상상된다. 화악산과 윗화악산, 형제봉과 돛대산에서 발원한 물길이 모이고 나뉘며, 논과 밭의 시간으로 번역되었을 것이다. 서고정사 원림을 읽는 일은 산의 물이 마을의 삶으로 전환되는 방식을 읽는 일이다. 그 물길의 질서 위에 세워진 서고정사의 단아한 용모 앞에 차를 세우고 짙은 가을볕에 물든다.

차에서 내리니 관리하시는 분이 너른 바깥마당에 펼친 가을걷이를 뒤집으며 매만지고 계신다. 사전에 전화로 방문 용무를 파악하셨기에 함께 간 분과 몇 마디 나누시곤 하던 일을 이어나간다. 예를 표하며 인사 하고 들어선다. 파란색 천막에 널어둔 콩깍지가 가을볕을 쬐는 풍경이 먼저 나선다. 생활 공간으로서의 실용을 보는 것이라 폐가 되지 않도록 삼가면서 과거 화산의숙(華山義塾)으로 쓰였던 서고정사 앞에서 현판을 만난다. 예서체의 정갈한 ‘서고정사’와 하나는 행서체의 ‘서고산방’이 먼저 눈에 띈다.

서고정사가 온몸으로 겪은 세월은 어떠했을까 살핀다. 이곳은 항재(恒齋) 이익구(李翊九, 1838~1912)가 아우인 능구(能九, 1846~1897, 靜存軒), 명구(命九, 1852~1925, 庸齋)와 함께 퇴로리로 들어오면서 시작한다. ‘퇴로리’라는 마을 이름부터가 심상치 않다. ‘물러나 늙어간다’는 뜻의 퇴로(退老)는 하심(下心)의 미학이 깃든다. 북쪽 화악산이 주산이고 줄기가 남쪽 돛대산으로 뻗어 내리는 길지이다. ‘西皐’란 서쪽 언덕을 뜻한다. 땅의 형상에 인문의 서사를 덧입혀 공간의 의미를 장소성으로 전환한다. ‘서고’는 막다른 지정학적 형세 속에서도 의연하다. 서고의 뭉툭한 산등성 너머에는 한동안 마을이 나타나지 않는다. 처음부터 이 고아한 지점을 눈여겨 본 속 깊은 안목이 빛을 발하는 대목이다. 오호라. 여전히 서고정사는 산자락에 기대어 어김없이 찾아드는 계절과 뜨고 지는 햇살 속에 고요히 깊다.

항재가 시린 시대를 견디며 세월을 관조하고 길을 모색할 때, 동생 용재는 더 깊은 은둔의 처소로 스며든다. 형과는 결이 다른 은일을 오롯하게 세운다. 바로 삼은정(三隱亭)이다. 소박한 삶을 지향하는 용재는 언제나 형의 이상을 지지하는 든든한 조력자이다. 우애 깊은 형제에게 발견되는 공통점은 마음먹은 바를 현실로 구현하는 비범한 실천력이다. 여기에 우열을 가리거나 순위를 매기는 일은 부질없다. 굳이 무의미한 구분으로 그 뜻을 훼손할 이유가 없다. 항재는 시대의 무게를 기꺼이 짊어진다. 화산의숙을 경영하면서 새로운 시대를 예열한다. 한편, 항재 스스로 수없이 거닐며 사유를 숙성시켰던 단초를 한서암에서 발견한다. 서고정사 원림의 백미라 할 한서암은 별도의 지면에서 다룬다. 항재는 아들과 동행하며 한서암 일대의 정취를 향유하고 경관을 독해하는 안목을 전수한다. 이른바 「서고잡영 17영」이다.

막다른 언덕에서 화산의숙을 경영하다

항재의 시선은 서고정사라는 물리적 구축물에만 머물지 않는다. 그가 걷고 닿는 모든 것은 선현의 덕행과 학문을 되새기는 경로이다. 그의 정신세계는 주자(朱熹, 1130~1200)의 학문과 행적에 잇닿아 있음이 분명하다. 그 시절의 사유와 철학은 주자학으로 귀결된다. 공부 깨나 하였다면 응당 입버릇처럼 되뇌며 주자를 흠모한다. 항재와 뜻 맞는 친구들 역시 지향과 결을 같이한다. 주자를 호출하며 웃고 그윽해하다 감탄하였을 그림이 떠오른다. 서고정사는 향촌 지사들의 시대를 고뇌하는 담론의 현장이다. 이토록 맑은 정신을 지닌 재야 인사들이 건재하였음에도 국가가 침탈당하고 대의가 무너진 현실은 통탄스럽다. 당대 고관대작들의 소아적인 안위와 제 몫만 챙기려는 탐욕에서 비롯된다. 오늘날에도 여전히 횡행하는 이런 행태는 슬프게도 인간의 어두운 본성인가 싶다. 그러니 더욱 치열하게 수양하여 사유하고 빛이 되라는 준엄한 가르침이 아니겠는가.

서고정사의 정침 바로 옆에 내건 화산의숙의 흔적을 따라간다. 1907년의 일이다. 국운이 기울고 나라의 등뼈가 꺾이던 시절이다. 인재 양성으로 새로운 시대를 열고자 서쪽 언덕 막다른 곳에 선택한 것은 교육이다. 더 이상 물러설 곳 없는 지정학적 한계를 은유의 배수진으로 장착한다. 항재는 명료한 시대정신과 맞닥뜨리는 전위의 사유를 앞세운다. 성리학 수양만으로 시대를 건널 수 없다는 자각이다. 한학과 더불어 측량술 등 신학문을 가르친다. 산술, 지리, 역사를 익히고 시대를 읽는 눈을 키운다. 학동이 글을 읽고 토론하는 모습이 새로운 서고정사 원림의 풍경이 된다. 원림이라는 심미적 공간에 교육이라는 사회적 실천을 착장한다. 자족과 은둔에서 세상을 경영하고 민생을 구제하는 현장으로 격상한다.

한순간에 완성되는 게 아니다. 원림 미학은 완결이라는 속성을 지닐 수 없다. 늘 흐르고 변하며 진행하는 생물이다. 서고정사 원림은 교육의 장이며 시대정신을 담는 그릇으로 한 시대를 담는다. 한서암에서 바라보는 화악산의 능선은 고요하다. 항재는 세계의 변화를 일상의 고요에서 읽는다. 서고정사 담장 안팎으로 오가는 학동의 발소리는 은일의 정적을 깨뜨리는 생명의 리듬이다. 화산의숙은 1910년 국권 침탈로 문을 닫은 이후에도 이어진다. 1921년 정진의숙으로 항재의 아들에 의하여 확장 운영된다. 일본 제국주의의 감시에서도 민족정신을 뚜렷하게 지키려 애쓴다. 서고정사 원림을 개인의 원림에서 공공의 문화유산으로 읽어야 하는 이유이다(화산의숙 1907~1910, 정진의숙 1921~1937).

사방 꽉 막힌 막다른 시대는 역설적으로 사유의 깊이를 더한다. 막다른 골짜기에서 솟아난 사유의 샘물은 새로운 시대를 예열하는 사회화의 거점이 된다. 더 이상 물러설 곳 없는 자리에서 인간은 비로소 본질을 응시한다. 항재는 서고라는 이름에 담긴 하심의 미덕으로 동시대를 향해 문을 활짝 개방한다. 화산의숙은 서고정사 원림의 또 다른 얼굴이다. 은일과 참여, 전통과 근대, 사적 공간과 공적 실천이 교차하는 지점이다. 서고정사는 한국원림문화의 새로운 가능성을 제시한다. 지금 화산의숙 건물은 세월의 무게를 고스란히 안고 서 있다. 한때 이곳을 가득 채웠을 낭랑한 글 읽는 소리가 들리는 듯하다. 항재가 심은 교육의 씨앗은 백 년이 지난 지금도 서고정사 원림의 조경유산으로 탁월하다. 서고정사 원림은 ‘공동체의 내일을 도모하는 정신’을 정원 유산으로 전승한다.

풍경을 뜻으로 읽는 시선의 전승

서고정사 원림의 진정한 완성은 항재의 아들 성헌(省軒) 이병희(李炳憙, 1859~1938)로 이어진다. 부자가 원림을 거닐며 나눈 대화는 원림 체득의 교육 과정이다. 원림의 경물을 음미하는 법도를 전수한다. 아버지와 아들의 산책이란 가문의 문화 유전자를 각인하는 고도의 정신 수련이다. 교육학에서는 이를 훈습(薰習)이라는 용어로 설명한다. 향기가 배어들 듯 스며드는 교육이다. 곁에서 보고 듣고 느끼는 일상의 반복을 통해 내면을 변화시키는 비의도적인 교육 과정이다. 지식이 아닌 가문의 정신 가치와 문화 취향이 인격 속에 정착되어 원림의 진정한 완성을 이끄는 동력이다.

항재는 아들에게 정원의 경물을 ‘눈으로 보는 것’이 아니라 ‘뜻으로 읽는 것’이라고 가르친다. 시각적 풍경을 읽어내는 ‘시선의 전승’을 일깨운다. 한서암(寒棲庵)이라는 이름부터가 의미심장하다. '추운 곳에 깃들다'는 뜻의 한서는, 단순한 기후적 조건을 넘어 고고한 정신의 은유이다. 주자가 무이정사 경내에 지은 ‘한서관(寒棲館)’¹⁾이 있고, 그의 시 「반초은조(反招隱操)」에 “그 아래 가난하게 사는 늙은이[寒棲老翁] 있어, 나무 열매 먹고 시냇물 마시며 계절 가는 줄 모른다”는²⁾ 구절을 떠올린다. 세속의 명리를 떠나 은거하며 안분지족(安分知足)하겠다는 천명이다. 실제로 『한서암기』에 따르면, “추위로 사물을 이룬다[寒以成物]”는 이치를 밝힌다. ‘한이성물’은 자산의 의복과 거처를 ‘차갑게—검소하게’ 하면 그 아낀 것으로 헐벗고 굶주린 백성을 구제할 수 있다는 애민 정신이다. 한서암은 스스로를 닦아 세상을 구제하고자 했던[修己治人] 애민을 실천하는 산실이다.

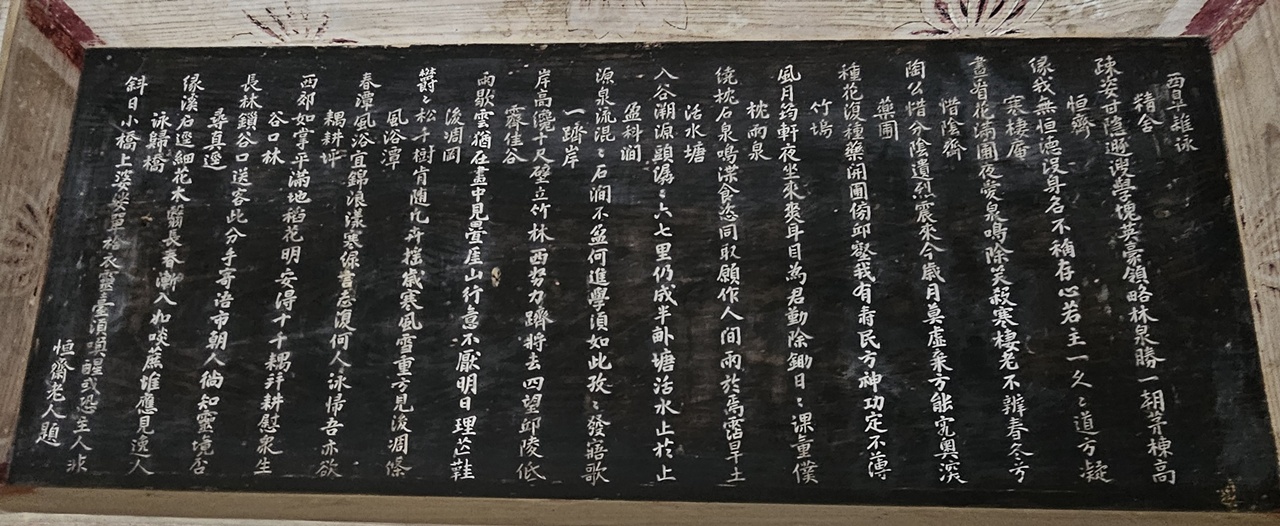

항재는 이곳을 거점으로 「서고잡영 17영」을 지어 원림의 경물을 시적 언어로 번역한다. 성헌은 아버지를 따라 미음완보(微吟緩步)하며 각 경물의 의미를 익힌다. 낮게 읊조리며 천천히 걷는 미음완보는 서두르지 않고 사물의 본질에 이르는 관조의 미학이다. 한서암에서 바라본 화악산의 능선, 마을로 이어지는 물길, 바위 틈새로 돋아난 소나무 한 그루, 모든 것이 교재였고, 원림 전체가 교실이었다. 「서고잡영 17영」은 서고정사 원림을 향유하는 매뉴얼이다. 후대에 전승되어야 할 문화 유전자의 비밀 코드이다. 경물의 위치, 계절의 변화, 빛의 각도, 그리고 그것이 불러일으키는 정서까지 포함한다. 항재는 아들에게 풍경을 기억하는 방식으로 삶을 대하는 태도를 상속한다.

성헌은 이러한 훈습을 통해 원림의 정신을 체화한다. 그에게 서고정사는 물려받은 재산이 아니다. 평생 익히고 실천해야 할 수행의 공간이다. 아버지가 가르친 대로 그 역시 자손을 데리고 한서암을 거닐었을 것이다. 이렇게 전승된 원림 향유의 법도는 서고정사가 단순한 물리적 유산을 넘어 살아있는 문화유산임을 각인시킨다. 원림을 대하는 법도가 세대를 건너 흐를 때 정원은 비로소 시간의 풍화에 맞서는 영원성을 획득한다. 정원은 감각의 쾌락 공간이 아니다. 수양과 성찰의 도장이다. 관조하며 자신을 돌아보고 경물에 담긴 의미를 읽으며 세계를 이해한다. 잃어버린 혹은 잊고 있던 원림 문화의 본질이다. 한서암 주변을 걸으며 세대로 이어지는 발걸음을 상상한다. 백 년 전 그들이 나눈 대화가 바람을 타고 머물러 있는 듯하다.

‘신진사대부’에서 ‘홍익만물’ 시대로의 변화

한국학의 거두 벽사(碧史) 이우성(李佑成, 1925~2017)은 서고정사를 ‘치열하게 우리네 정신을 지키고 키워낸 인큐베이터’로 여긴다. 벽사가 예닐곱에서 19세(1944년)까지 독선생을 모시고 한문을 배운 곳이다. 이곳을 “일본어와 일본 문화와 격절된 상태”이자 “근대와 동떨어진 환경”으로 회고한다. 일제의 감시와 탄압에도 조선의 정신을 지켜내던 고난의 공간이기도 하다. 벽사는 서고정사를 식민지 교육과 단절한 채 전통 한학에 몰입하던 장소성으로 지각한다. 이때의 전통 한학 수련 과정이 현대 한국학 연구에 구체적으로 영향을 미친다. ‘단절된 전통의 복원’과 ‘근대 역사학의 주체적 확립’이라는 성과가 그것이다. 그에게 서고정사는 식민지 교육에 오염되지 않아 민족적 자아를 보존할 수 있었던 실사구시학의 기초를 연마한 곳이다.

벽사는 서고정사 원림을 경영한 항재의 아들인 성헌의 손자이다. 조부 성헌의 가르침으로 가학을 이어받고 평생 대학에서 연구와 저술에 매진한다. 이우성 저작집이 창비에서 2010년에 발간되었는데, 그 중 5권과 6권이 『벽사관문존』 상과 하이다. 시와 산문을 모아 책으로 남겼다. 시에는 서고정사에서 한학을 하던 시절부터 객지에서 고향으로 돌아가지 못하는 시기까지 서고정사와 경물을 읊은 시가 꽤 많다. 그중 백송과 관련된 시가 있어 읽는다. 안타깝게도 연못 근처의 백송은 재선충의 피해로 고사된 상태이다.

문백송(問白松)

清標高格迥離塵(청표고격형리진), 맑은 자태 높은 풍격은 속세와 멀리 떨어져 있고

細葉疎枝老更新(세엽소지노갱신), 가는 잎 성긴 가지는 늙었으되 다시 새롭다.

今日也能知我否(금일야능지아부), 오늘 너는 나를 알아볼 수 있겠느냐?

庵中十載讀書人(암중십재독서인), 한서암 안에서 십 년 동안 글 읽던 사람을.

백송답(白松答)

憐君役役走紅塵(연군역역주홍진), 가엾게도 그대는 허둥지둥 속세를 달리고 있으니

鄕思知應逐日新(향사지응축일신), 고향 생각에 응당 날마다 새로워짐을 안다.

閱歷風霜吾亦老(열력풍상오역노), 풍상을 겪으며 나 또한 늙었지만

百年那忘意中人(백년나망의중인), 백 년인들 어찌 마음속에 둔 사람을 잊겠는가.

- 이우성, 「한서암 영백송」, 『벽사관문존 상』, 창비, 2010. pp.

“한서암은 서고정사 서쪽에 있고 여기에 백송 한 그루가 있다. 돌아가신 할아버지가 아끼던 것이다. (…) 늙고 커져 고목이 되었고 뭇 단풍나무 위로 솟았으니 그간의 풍상을 알 만하다. 이에 백송문답 2수를 짓는다”라며 백송에게 묻고 백송이 답하는 시를 지었다. 이외에도 고향 마을 퇴리의 18가지 풍경을 노래한 「퇴리십팔영」의 경관 표현도 뛰어나다.

벽사가 문사철의 통합을 통해 역사의 주체를 세웠듯, 현대 조경학은 인간 중심을 넘어선 ‘홍익만물’의 가치로 국토 공간의 영성을 회복하려 한다. 현대 학문이 문학, 역사, 철학으로 나뉘어 있지만 벽사가 체득한 전통 학문은 통합된 하나이다. 역사학자이면서 한문학에 능통하여 역사에서 문학을 읽고, 문학을 통해 역사를 입증하는 독보적 학풍을 세운다. 서고정사를 시대의 어둠 속에서도 민족 문화와 문헌을 지켜낸 ‘정신의 보루’라고 호칭하는 이유이다. 이곳에서 익힌 유교 경전과 가학의 전통은 ‘신진사대부’라는 용어에 시민권을 부여하는 학문적 성과를 낸다. 벽사는 고려 무신정권기 이후 등장한 새로운 지식인 관료 집단을 ‘신진사대부’로 개념을 정립한다. 이들이 기존 문벌 귀족이나 무신과는 다른 지방 향리 출심임을 추적하여 밝힌다. 고려와 조선을 잇는 연속성의 발견과 주체 세력의 규명이다. 조선왕조를 지배한 ‘사대부 시대’가 이미 고려 후기부터 시작되었다는 큰 흐름을 제시한다.

벽사의 ‘신진사대부’가 대상의 본질에 한층 더 가까이 다가갈 수 있도록 ‘시민권’을 부여한 새로운 관점과 개념이라면, 조경에서도 이러한 사례를 만날 수 있다. 실제로 고려대 심우경 명예교수는 ‘법고창신’을 조경이라는 학문의 전형임을 천명한다.³⁾ 심우경 교수는 ‘조경’이라는 용어를 국토의 공간 위계를 아우르는 순우리말인 ‘뜰들뫼 가꾸기’로 한국전통조경학회에서 발표한다. 뜰(Tteul)은 집 안의 정원인 사적 공간을, 들(Deul)은 마을 어귀, 광장, 도시 공원을, 뫼(Moe)는 산, 산림, 국토 전체의 자연으로 이들을 합쳐서 구체화한다. 가꾸기(Gakkugi)는 건설(construction)이라는 측면을 포함하여 생명을 보살피고 기르는(cultivation, gardening) 행위를 의미한다. 조경가는 영성 환경을 비롯한 지구환경관리 전문가여야 한다는 평소의 지론과도 통한다. 최근에는 AI와의 사변적 토론 끝에 길어 올린 ‘홍익만물(弘益萬物)’이라는 화두를 ‘오봉학당’ 단체 톡방에서 발표하며 K-Garden의 독자적인 사상 체계에 시민권을 부여한다.

우리나라 건국이념 弘益人間이 인간만을 위한 정신으로 잘못 전달되고 있어 만물을 이롭게 하자는 弘益萬物로 사용함이 바람직하고, 우리 정원문화의 특징도 홍익만물이 담긴 뜰들뫼 가꾸기로 하면 어떨까 생각이 드네요.

심심풀이로 챗gpt와 토론 중 나의 생각이 홍익만물이라고조어를 해주어서..., 우리 목표와 일치되니 재미있는 세상이네요.

-심우경, 오봉학당 단체톡방, 2026.02.01.

기존의 홍익인간이 인간 중심 사고에 머물렸다면, 홍익만물은 인간뿐만 아니라 돌, 물, 나무 등 우주 만물에 이로움을 주는 조경가의 소명을 담는다. 이는 서구의 생태주의를 포괄하면서도, 만물에 신성(神性)이 깃들어 있다는 동양의 생명 사상을 더한 상위 개념이다. 심우경 교수는 기후 위기와 생태 파괴 시대의 조경 철학이며 조경가의 소명으로 제안한다. 조경가는 인간의 쉼과 활력 공간을 만드는 기술자에서 뭇 생명의 서식처를 돌보고 지구 순환을 돕는 만물의 대변자여야 한다는 윤리 선언이다. 인간을 넘어 생명 있는 모든 것의 이로움을 위하여 봉사하는 철학을 지녀야 한다.

온형근은 근래 「파주 화석정 원림」을 ‘무경무애의 확장과 포용의 원림 경관’으로 해석한 바 있다. 율곡 이이(李珥, 1536~1584)의 「팔세부시」 중 “멀리 보이는 물빛은 하늘에 닿아 푸르고[遠水連天碧]”라는 구절을 통해 물과 하늘의 경계가 사라지고 자유롭게 넘나드는 풍경 체험에 이른다. 이를 ‘무경무애(無境無碍)’의 경관 미학으로 논의를 전개한다. 중국 정원의 ‘차경’ 기법을 툭하면 한국 정원 미학으로 다루는 데에 대한 의심이다. 이후에도 ‘옥천 천상의 정원’에서 물은 정해진 형상이 없어 경계를 허물고 ‘산천합일’의 방식으로 무경무애의 미학을 구현한다고 했다. ‘제천 청풍 한벽루’에서는 시각적 개방감을 넘어 ‘신인묘합(神人妙合)’이라는 정신의 합일로 확장한다. 인간, 풍경, 자아를 담는 그릇으로서의 누정을 해석한다. ‘장흥 동백정 원림’에서는 시각뿐만 아니라 청각을 통해 안팎의 경계를 허문다. 감각과 정서로 신명을 통합하는 무경무애의 경관으로 읽는다. 이제 ‘무경무애’의 경관 미학은 더 많은 여행길에 오를 것이다.

벽사의 ‘신진사대부’는 고려말에서 조선으로의 왕조 교체를 혁명이 아닌 혁신의 속성으로 통쾌하고 명징하게 건너게 한 용어이다. 한국정원문화에서 길어 올릴 조경 철학으로서 ‘홍익만물’은 인간을 넘어 생명 있는 모든 것의 이로움을 위하는 개념이다. ‘조경’을 ‘뜰들뫼 가꾸기’로 골격을 세우는 일은 우리 땅을 총체적으로 다루는 돌봄 프레임으로의 전환을 의미한다. 조경 미학으로 ‘무경무애’의 경관 미학은 습관적인 ‘차경’의 이분법을 깨는 토종 미학 언어이다.⁴⁾ 옛 정신을 근본 삼아 현대의 해법을 창조하는 ‘법고창신’은 조경의 실천 덕목으로 홍익만물, 뜰들뫼 가꾸기, 무경무애의 경관미학을 구현하는 방법론으로 용어를 다듬는다.

하늘이 감추어둔 한서암의 경관 미학

한서암으로 관점을 옮긴다. ‘한서암(寒棲庵, 3영)’은 서고정사의 별채이다. 주자의 무이정사 안에 둔 ‘한서관(寒棲館)’에서 오마주(homage)한 이름이다. 손님을 맞이하고 토론하는 교유와 강학의 무대이다. 서고정사 원림의 모든 조경 요소는 한서암을 중심으로 재편된다. 원림 향유의 중심 거점 공간이다. 퇴계 이황(李滉, 1501~1570)의 경우는 1550년 무렵부터 ‘한서암(寒栖庵)’을 짓고 강학 활동을 시작한 곳이다. 서(栖)는 서(棲)의 동일한 글자[同字]로 분류되며 뜻과 음이 같다. 둘 다 ‘깃들다, 살다’는 뜻으로 서로 완전히 호환된다.

서고정사 원림의 한서암은 연못인 활수당(活水塘, 8영)을 아우른다. ‘활수’는 주자가 37세 때 독서를 하다가 느낀 점을 읊은 시 「관서유감」의 유명한 구절에서 따온 것이다. 한국정원문화에서 「관서유감」에서 가져온 당호는 참 많다. ‘시의 경지로 읽는 한국정원문화’ 평론에서도 여러 번 다룬 내용이다.⁵⁾

(…)

問渠那得淸如許(문거나득청여허), 묻노니, [연못이] 어찌 이렇듯 맑을 수 있는가?

爲有源頭活水來(위유원두활수래), 근원으로부터 맑은 물[活水]이 끊임없이 흘러오기 때문이다.

(…)

-주희, 「관서유감」에서

고인 물은 썩기 마련이다. 샘에서 끊임없이 새 물이 흘러들어와야 연못은 맑다. 학문과 수양 또한 근원을 잃지 않고 정진해야 함을 은유한다.

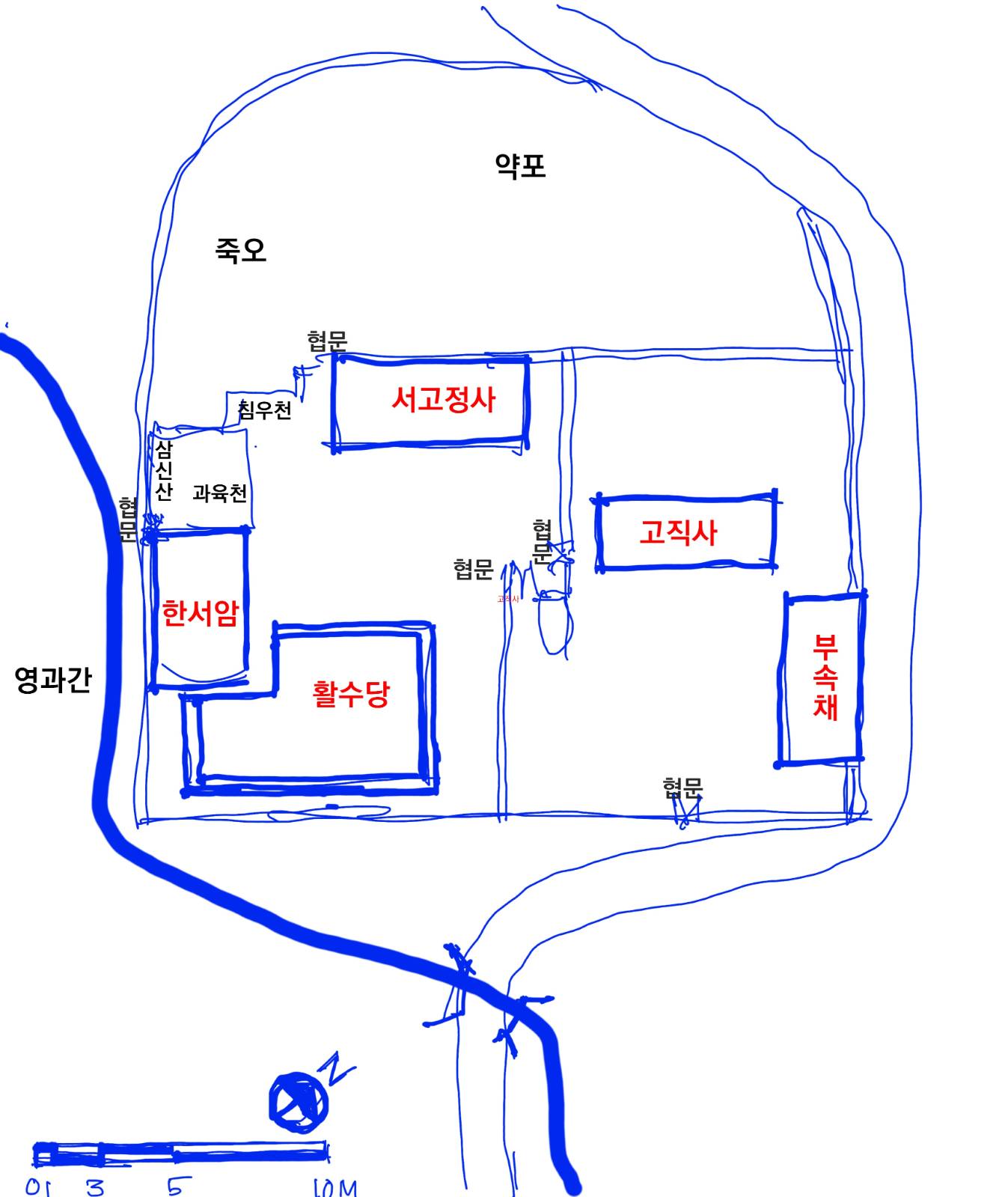

샘에서 솟아 새 물이 흐르고 연못으로 들어가며 근원을 눈여겨보는 한서암은 3단 수체계라는 특별한 수경관을 지닌다. 배후의 석간수 샘인 침우천(枕雨泉, 7영)에서 시작하여 삼신산이 있는 과육천(果育泉)을 지나 한서암의 마당이랄 수 있는 활수당으로 이어진다. 침우천-과육천-활수당의 3단 수체계는 한서암 경관 조망의 시각 중심이다. 한서암에서 2칸 누마루는 활수당을 향해 열려 있다. 연못과 중도의 석가산을 감상하는 극적 연출이 높게 평가된다. 또한 한서암 담장 밖으로 자연 계곡인 영과간(盈科澗, 9영)의 물소리로 내·외부의 경계를 허문다. 특히 활수당에서 물이 빠져나가는 수구를 시각적으로 차단하는 불견(不見) 처리도 눈여겨볼 특징이다. 물이 들어오는 것은 보이더라도[得水有情] 빠져나가는 것은 보이지 않는다[去水無情]는 ‘거수무정’의 풍수 지혜를 담는다.

서고정사 원림에서 한서암은 강학과 교육의 실질적인 중심 공간이다. 한눈에 보기에도 출중하고 온전한 정원이라는 감탄을 자아낸다. 지속가능한 튼튼한 정원이라는 첫인상을 부인할 수 없겠다. 세심한 정원 요소의 계획이 돋보인다. 한서암은 활수당을 바라보는 마루와 사람이 묵을 있는 온돌방으로 구성된다. 말 그대로 주자의 ‘한서관’의 기능과 정신을 본받은 곳이다. 한서암 주변의 경관은 「서고잡영 17영」이 응집 분포한 사실로도 한서암 정원의 세밀한 조성 의지를 읽는다. 한서암의 활수당은 주자의 시에 나오는 ‘반 묘의 네모난 연못[半畝方塘]’을 지향한다. 그러나 실제로는 한서암을 연못 가까이에 배치하여 친수 공간을 확보하고 조망을 극대화한다. 방지의 한쪽 모서리를 잘라내어 건물터를 마련한다. 방지가 ‘역ㄱ자’ 모양으로 변용된 현실적인 배치이다. 활수당 형태는 변형된 방지이나 섬은 원형이 아니라 방형이다. 방지방도의 희귀한 특징을 보인다. 석가산의 상징성을 강조하기 위한 배려이다. 과육천 배면의 삼신산들과 서로 조응하며 신선 사상과 은일의 정신을 담아내는 경관이다.

서고잡영 17영으로 본 원림의 확장성

서고정사 원림을 「서고잡영 17영」으로 읽는다. 17영의 이름들은 대부분 『주역』, 『논어』, 『맹자』, 주자의 시 등 성리학적 경전에서 유래한 구도의 공간화이다. 이제 서고정사 원림의 원경관을 항재의 「서고잡영 17영」으로 살핀다.

발길과 시선의 시퀀스를 통째로 구현한다. 항재는 1890년에 퇴로에 입주 및 정착을 시작한다. 별서인 서고정사의 완공은 1898년 봄이다. 원림은 건물과 마당뿐만 아니라 마을 입구, 들판, 계곡 등으로 원림의 공간 확장을 도모하여 인식하고 향유한다. 후에 역락당(亦樂堂)과 과육천을 포함시켜 항재의 조카 퇴수재(退修齋) 이병곤(李炳鯤, 1882~1948)은 19영으로 차운하여 완성하기도 한다.

외원에 해당하는 담장 밖의 산수는 9곳이나 된다. 이곳들은 ‘무경무애’의 경관 미학과 연결된다. 담장은 물리적 경계이나 정신적으로는 투과되는 과정을 구체적인 미학 요소로 묘사한다. 진입 공간으로 확장한 원림의 설정은 마을 입구에서 정사로 이르는 영역이다. 서고정사에서 멀리 떨어진 마을 어귀의 숲을 곡구림(谷口林, 15영)이라 명명한다. 길이 굽어지는 곳에 형성된 마을 어귀를 막는 긴 숲이다. 손님을 배웅하는 원림의 진입 공간이다. 심진경(尋眞逕, 16영)은 곡구림을 지나 정사로 이어지는 오솔길이다. 참된 이치를 찾는 길이라는 이름이다. 마을 길을 구도의 과정이자 원림 산책로로 인식한다. 영귀교(詠歸橋, 17영)는 심진경 끝에 있는 작은 다리이다. 공자의 제자 증점이 “기수에서 목욕하고 무우에서 바람 쐬고 노래하며 돌아오겠다[浴乎沂 風乎舞雩 詠而歸]”고 한 유명한 고사에서 따와 풍류의 공간으로 삼는다.

주변 산수로의 막힘없는 경관 미학은 담장 밖의 계곡과 언덕으로 시선을 더한다. 후조강(後凋岡, 12영)은 정사 남쪽의 숲이 우거진 야트막한 언덕이다. 그리 높지 않아 올라가 조망하기에 알맞고 소나무가 많다. 울울창창한 소나무 천 그루가 있다고 한 곳이다. 후조강에서 남으로 십여 보 내려와 만나는 못을 풍욕담(風浴潭, 13영)이라 한다. 맑은 물이 바람에 일렁이고 둑에 버드나무 그늘이 드리운다. 바람을 쐬고 목욕하기에 알맞은 곳이다. 풍욕담도 영귀교와 마찬가지로 “욕호기 풍호무우 영이귀”의 의미를 지닌다. 정사 서쪽 둔덕을 따라 그윽이 깊은 개울의 근원이 되는 골짜기를 제가곡(霽佳谷, 11영)이라 한다. 골짜기에는 흰 구름이 많으며 맑은 물이 부딪쳐 소용돌이친다. 비 갠 뒷면 더욱 아름다운 곳이다. 영과간 개울 건너 가느다란 길을 따라 깎아 세운 듯한 작은 언덕이 일제안(一躋岸, 10영)이다. ‘한 번 오르는 언덕’이라는 뜻으로 학문도 노력하여 경지에 이를 수 있음을 비유한다.

생산 공간을 경관 미학으로 승화시켜 들판을 정원처럼 끌어들인다. 남쪽에 펼쳐진 논과 밭을 우경평(耦耕坪, 14영)이라 하고 마을 사람이 짝을 지어 서로 어울려 경작하는 들판이다. ‘우경(耦耕)’은 『논어』에 나오는 은자 ‘장저’와 ‘걸익’이 나란히 밭을 갈았다는 고사에서 유래한다. 생산의 현장인 들판을 은일과 노동의 가치가 담긴 경관의 대상으로 이끈다. 한서암 밖을 흐르는 개울인 영과간(盈科澗, 9영)은 『맹자(孟子)』에 나오는 “물은 구덩이를 가득 채운 뒤에야 흘러간다[盈科而後進]”는 구절에서 유래한다. 학문은 건너뛰지 말고 차근차근 기초를 다진 뒤에 나아가야 한다는 ‘점진적 수양’을 은유한다. 이처럼 서고정사는 담장에 둘러싸여 있지만, 「서고잡영 17영」을 통해 시선과 발길이 닿는 마을의 숲, 들판, 물길 등 외부 공간 9곳을 원림의 영역으로 편입시킨다. ‘무경무애(無境無碍, 경계가 없고 막힘이 없음)’의 원림을 완성한다.

내원은 정사 남쪽 제가곡 길을 따라 나오는 작은 언덕인 서고에 위치한 정사(精舍, 1영)로 시작하여 서고정사의 주인 거주 공간인 항재(恒齋, 2영), 별채 공간인 한서암(寒棲庵, 3영),정사 문간채의 서당인 석음재(惜陰齋, 4영)의 건물을 경물로 이어간다. 그리고 정사 뒷동산의 약포(藥圃, 5영)와 죽오(竹塢, 6영), 샘이 솟아 나오는 침우천(枕雨泉, 7영)과 연못 이름인 활수당(活水塘, 8영)을 경관으로 삼는다. 내원은 『서고잡영 17영』에서 8곳이 해당한다.

마을 전체의 수리 체계를 하나의 유기체로 파악했다. 상류에서 하류로, 저수지에서 보로, 보에서 논으로 이어지는 물의 흐름은 곧 생활의 흐름이었다. 항재는 이 물길 위에 서고정사를 앉혔다. 원림의 미학적 가치뿐 아니라, 마을 공동체의 생산 기반으로서의 기능을 동시에 고려한 것이다. 백 년이 지난 지금도 퇴로리의 논에는 물이 고이고, 계절마다 곡식이 자란다. 원림이 박제된 과거가 아니라 현재 진행형의 삶의 공간이다. 이우성은 서고정사를 두고 ‘은일의 실천’이라 표현한다. 세상으로부터 물러났으되 세상을 외면하지 않았고, 자신의 수양에 몰두하되 공동체의 삶을 외면하지 않았다. 이러한 균형감각은 서고정사 원림의 공간 구성에서도 드러난다. 한서암은 산자락 깊숙이 숨어 있으되, 서고정사 본채는 마을을 향해 열려 있다. 사적 관조의 공간과 공적 교육의 공간이 유기적으로 연결된 구조이다.

산자락에 기대어 햇살에 순응하는 우리 시대의 고아한 원림

서고정사 원림은 인위적인 장식을 걷어내고 화악산 산자락의 흐름에 몸을 맡긴다. 오늘도 지고 뜨는 햇살의 리듬에 정직하게 조응하며 그 자리를 보존한다. 대를 이어온 사유의 이치가 켜켜이 쌓인 고아한 풍경이다. 시대가 변해도 한국정원문화의 심오한 품격과 생명력을 여전히 증언한다.

서고정사 가을에 기대어

온형근

햇볕은 화악산 완만한 흐름에 몸을 맡기고

가을볕은 파란 천막 위

콩깍지를 말리는 손길 위에 잠시 머문다.

산자락 끝단은 마을을 밀어내지 않고

낮은 담장으로 길을 내어 구름을 부르니

서쪽 언덕에 멈춰 선 노학자의 뒷모습 위로

세월을 건너온 햇살이 고인다.

활수당 굽이치는 물소리에 읽던 책을 덮는다.

난간에 기대어 넓고 거센 바람에 볕을 묻는다.

홀로 연못가를 서성이며 떨어져 뒹구는

저마다 다른 낙엽의 서걱임을 가만히 헤아린다.

들판을 건너온 바람에 근심을 씻으니

막힘없는 마음 여전히 청년의 정원으로 이끌려

저물지 않는 빛으로 흐른다.

석양은 능선으로 기울고 한서암 그림자는 길다.

백 년 전 거닐던 자리, 바람은 다시 말라 죽은 백송을 흔든다.

더 깊은 응시를 위한 거리를 두되

담장은 그저 서 있을 뿐 막아서지 않는다.

경계를 지우며 마을을 품는다.

물길은 여전히 속살대며 다정히 흐르고 계절은 어김없이 돌아온다.

해 뜨고 지는 율려에 순응하여 기대어 선 정원,

고아한 침묵이 서고정사 원림의 깊이를 더한다.

화악산의 부드러운 능선이 가을볕을 집어삼킬 듯 마중 나가는 오후다. 정사 마당에는 파란 천막 위로 햇살이 쏟아진다. 햇살은 콩깍지를 말리는 투박한 존중에 닿아 비로소 안식을 찾는다. 산자락은 마을을 밀어내지 않고 낮은 담장을 빌려 구름과 대화한다. 서고정사라는 세월의 무게를 견뎌온 노학자의 뒷모습에서 나를 발견한다. 과거와 현재를 가로지르는 햇살이 강물처럼 넘실댄다.

활수당을 두드리는 물소리가 생각의 깊이를 흔든다. 읽던 책을 덮는다. 굽은 난간에 기대어 가을바람에 볕을 묻는다. 발 끝에 채이는 낙엽의 서걱임을 헤아린다. 저마다 다른 사연을 가진 낙엽들이 내는 소리에 귀를 기울인다. 나는 고독의 깊이를 채증(採證)한다. 들판을 건너온 바람에 묵은 근심을 씻는다. 비워진 마음은 다시 푸르렀던 청년의 정원으로 거슬러 오른다. 저물지 않는 가을빛의 연대기를 쓴다.

기우는 석양 아래 한서암의 그림자가 서늘하게 늘어진다. 고사되었으나 형체는 고스란히 남은 백송도 흔들린다. 백송의 흔들림 속에서 나는 죽지 않는 바람의 맥박을 느낀다. 담장은 단절이 아닌 연결을 위해 존재한다. 원림은 마을의 풍경을 밀어내지 않고 온전히 품는다. 해가 지고 뜨는 천지의 율려(律呂)에 몸을 맡긴다. 고아한 침묵은 서고정사의 깊은 뿌리를 새기는 기록이다. 나 또한 깊어진다. 서고정사는 과거의 별서가 아니다. 공동체의 내일을 도모하는 ‘정신의 인큐베이터’로 다가선다. 낮은 담장이 무경무애의 시선을 만든다. 응시를 위한 거리와 투과성 경계로 주변을 아우르는 조경 설계 기법을 되새긴다.

2024년 11월, 내가 마주한 서고정사는 박제된 유산이 아니었다. 마당에는 콩깍지가 말라가고, 저수지에는 가을볕이 일렁인다. 관리하는 손길이 곳곳에 닿아 있다. 원림은 살아 있다. 백 년 전 항재가 걸었던 그 길을 나도 걷는다. 그가 바라보았던 화악산은 여전히 마을을 품는다. 시대가 변해도 한국정원문화의 심오한 품격과 생명력은 사라지지 않는다. 진정한 원림은 시간을 초월한다고 서고정사 원림이 항변한다. 원림은 물리적 구조물이 아니다. 사유 체계이자 삶의 방식이다.

항재가 실천한 은일과 참여의 균형, 개인의 수양과 공동체의 책임을 동시에 추구한 태도, 주자의 이상을 조선의 풍토에 맞게 재해석한 창조성. 이 모든 것이 서고정사라는 공간 속에 겹겹이 쌓여 있다. 급속한 근대화 속에서 많은 것을 잃었다. 자연과의 교감, 느린 관조의 미학, 세대를 이어 전승되는 문화 유전자들이다. 서고정사 원림은 잃어버린 것들을 조용히 간직하고 있다. 담장 너머로 열린 시선, 물길을 따라 흐르는 공동체의 삶, 한서암에서 바라본 화악산의 장엄함이 그대로이다. 진정한 풍요란 무엇인가. 아름다움이란 무엇인가. 삶이란 무엇인가를 돌이켜보게 한다.

서고정사 원림을 나서며 나는 생각한다. 이 고아한 공간이 단순히 과거의 유물로 남지 않기를, 박물관의 진열품이 되지 않기를. 오히려 오늘을 사는 우리에게 삶의 지혜를 건네는 스승이 되기를, 미래 세대에게 한국정원문화의 정수를 전하는 살아있는 교재가 되기를 빈다. 여전히 산자락에 기대어 햇살에 순응하는 서고정사이다. 담담한 존재감이 한국정원문화의 심오한 품격을 증언한다. 대를 이어온 사유의 이치로 실천적 지혜를 얻는다.

¹⁾ 수징난, 김태완역, 『주자평전(상)』, 역사비평사, 2016, p.1080. “무이정사는 바로 이 대은병 아래 붉고 푸른 절벽이 휘돌아 감싸고 있는 평림주(平林洲))에 지어졌다. 수십 장 평방의 평평하고 넓은 땅이 있는데 교목과 등나무가 빽빽한 숲과 대나무와 함께 서로 얽혀 엄폐하고 있었다. 건도 5년(1169)에 그는 오부리(五夫里) 담계(潭溪)에서 30리 떨어진 무이의 이 승경에 배를 띄워 유람을 하였고, 늘 제자들을 데리고 다섯째 골짜기에 와서 강론하고 시를 읊었다. 이때 그는 대은병 아래 인지당(仁智堂)을 짓고 왼쪽에는 은구재(隱求齋), 오른쪽에는 지숙료(止宿寮)를 세웠다. 그리고 대나무를 헤치고 오(塢)(가상자리가 높고 가운데가 낮은 산지)를 열어서 돌을 쌓고 문을 세운 뒤, 오 안에는 관선재(觀善齋)를 세워서 사방 학자들을 거주하게 하고, 문에 면한 곳에는 한서관(寒棲館)을 세워서 도사(우객도사羽客道士)들이 모여서 거주하게 하였다. 또 산꼭대기에 는 만대정(晩對亭)을, 계곡 가까이에는 철적정(鐵笛亭)을 세웠다. 앞산의 입구에는 사립문을 세우고 무이정사의 편액을 걸었다. 천하 후세에 이름을 떨친 무이정사는 뜻밖에도 이와 같이 거칠고 누추한 규모였던 것이다.”

²⁾ 朱熹, 『朱子大全』권1. “南山之中桂樹秋, 風雲冥濛. 下有寒棲老翁, 木食澗 飮迷春冬.” 이 외에도 같은 책 권9의 「武夷精舍雜詠」 중 「寒棲館」에도 확인된다. 주희가 지은 원운 『무이정사잡영』은 다음과 같다. 워낙 한국정원문화 곳곳에 은연 중에 직접 인용되거나 은유로 가져와 원림의 누정이나 경물 이름에 자주 이용하기에 12수 모두를 읽는다. 1.정사(精舍); 琴書四十年 거문고와 책을 벗 한지 40년/ 幾作山中客 몇 번이나 산중의 객이 되었던가/ 一日茅棟成 어느 날 띠 집 하나를 완성하니/ 居然我泉石 확실히 나의 샘과 산이 되었네. 2-인지당(仁智堂); 我慙仁知心 나는 인과 지의 마음에 부끄러운데/ 偶自愛山水 우연히 스스로 산수를 사랑하도다/ 蒼崖無古今 푸른 산악은 예나 지금이나 같고/ 碧澗日千里 푸른 시내는 날마다 천리에 있네. 3-은구실(隱求室); 晨窓林影開 새벽 창에 숲 그림자 열리고/ 夜枕石泉響 밤중 베갯머리엔 샘물 소리 울리네./ 隱居復何求 은거함에 다시 무엇을 구하며/ 無言道心長 말없는 가운데 도의 마음은 자라네. 4.지숙료(止宿寮); 故人肯相尋 친구가 서로 찾는 것을 즐겨하여/ 共寄一茅宇 함께 띠 풀 집에 머물렀네./ 山水爲留行 산수에 머물렀다 가니/ 無勞具鷄黍 힘쓰지 않아도 닭 모이를 갖추어주네. 5-석문오(石門塢); 朝開雲氣擁 아침이 열리면 구름 기운에 안기고/ 暮掩薜蘿深 해 질 녘이면 담쟁이 넝쿨 무성 하네/ 自笑晨門者 새벽 문에 기대어 홀로 웃는 이/ 那知孔氏心 어찌 공자님의 마음을 알까? 6-관선재(觀善齋); 負笈何方來 스승 찾아 어디에서 오셨는가?/ 今朝此同席 오늘 아침 자리를 함께 했네/ 日用無餘功 날마다 하는 공부로 다른 일 없이/ 相看俱努力 서로 격려하며 같이 노력할 뿐. 7-한서관(寒棲館); 竹間彼何人 저 대숲에 서있는 이 게 누구인가/ 抱甕靡遺力 옹기를 안고 힘쓰기를 버리지 않네/ 遙夜更不眠 긴긴 밤 다시 잠 못 이루어/ 焚香坐看壁 향 피우고 앉아 벽만 처다 보네. 8-만대정(晩對亭); 倚笻南山巓 지팡이에 의지해 남산 정상에 오르니/ 卻立有晩對 도리어 만대봉(晩對峰)이 서 있네/ 蒼峭矗寒空 푸르고 높게 차가운 하늘과 가지런한데/ 落日明影翠 저녁놀은 푸른 절벽을 선명하게 비추네. 9-철적정(鐵笛亭); 何人轟鐵笛 어떤 사람이 철적을 요란하게/ 噴薄兩崖開 뿜어내어 양쪽 언덕을 열었네/ 千載留餘響 천년의 남은 소리 남아 있으니/ 猶疑笙鶴來 오히려 생황 부는 학이 오는 듯하네. 10-조기(釣磯); 削成蒼石稜 깎아 세운 푸른 모서리/ 倒影寒潭碧 찬 못에 비쳐 푸르도다/ 永日靜垂竿 종일 조용히 낚시를 드리우니/ 兹心竟誰識 이 마음을 끝내 누가 알리. 11-다조(茶竈); 仙翁遺石竈 선옹이 돌 아궁이 남겨 놓았으니/ 宛在水中央 완연히 물의 한 중앙에 있도다/ 飲罷方舟去 차를 다 마시고 배로 나아가려고 하니/ 茶烟裊細香 차 연기는 향기를 내며 하늘거리네. 12-어정(漁艇); 出載長烟重 나갈 때는 무거운 안개를 오래 싣고/ 歸裝片月輕 돌아올 때는 가벼운 조각달을 싣고 오네/ 千巖猿鶴友 많은 바위는 원숭이와 학의 친구이고/ 愁絶棹歌聲 뱃노래 소리에 근심이 사라지네.

³⁾ 법고창신은 옛것을 본받되[法古] 새로운 것을 창조하는[創新] 실천이다. 법고창신에 시민권을 부여한 인물은 연암 박지원(朴趾源, 1737~1805)이다. “옛것을 본받으면서 변통을 알고[法古而知變], 새것을 만들면서 법도가 있다면[創新而能典]”이라고, 시대의 변통과 근거 있는 법도 사이의 역동적인 균형을 이룰 수 있음을 강조한다. 초정 박제가(朴齊家, 1750~1805)의 『초정집』 서문인 「초정집서」에 나온다. 문장을 어떻게 지어야 할 것인가? 논자(論者)들은 반드시 ‘법고(法古 옛것을 본받음 )’해야 한다고 한다. 그래서 마침내 세상에는 옛것을 흉내내고 본뜨면서도 그것을 부끄러워하지 않는 자가 생기게 되었다. (...) 그렇다면 ‘창신(刱新 새롭게 창조함 )’이 옳지 않겠는가. 그래서 마침내 세상에는 괴벽하고 허황되게 문장을 지으면서도 두려워할 줄 모르는 자가 생기게 되었다. (...) 그렇다면 어떻게 해야 옳단 말인가? 나는 장차 어떻게 해야 하나? 아니면 문장 짓기를 그만두어야 할 것인가? 아! 소위 ‘법고’한다는 사람은 옛 자취에만 얽매이는 것이 병통이고, ‘창신’한다는 사람은 상도(常道)에서 벗어나는 게 걱정거리이다. 진실로 ‘법고’하면서도 변통할 줄 알고 ‘창신’하면서도 능히 전아하다면, 요즈음의 글이 바로 옛글인 것이다. (박지원, 「초정집서」, 『연암집』제1권, 한국고전종합DB. ⓒ 한국고전번역원 | 신호열 김명호 (공역) | 2004)

⁴⁾ 무경무애(無境無碍)는 “경계가 사라지니(풍류), 거침이 없다(화엄)”는 개념이다. 무경은 우리 고유의 사상인 ‘풍류’에서 비롯한다. ‘풍류’는 바람처럼 흐르고 물처럼 섞인다. 틀이나 구획의 경계를 거부하고 뭇 생명과 조화하는 접화군생이 무경이다. 가령 담장이 낮아 자연과 구분되지 않고 나의 뜰이 곧 숲이 되는 ‘경계 없음’의 상태가 무경(無境)이다. 무애(無碍)는 시선과 바람, 마음이 어디에도 걸리지 않고 소통하는 ‘막힘 없음’의 상태를 말한다. 화엄사상의 사사무애(事事無碍)는 모든 것이 개별적으로 존재면서도 서로의 영역을 침범하거나 방해하지 않고 서로 비추고 스며드는 개념으로 무애의 경지를 말한다. 무경무애는 시각적 감상 대상으로서의 정원이 아닌 체험하고 융화되는 현상학적 공간으로서의 한국 정원을 설명하는 가장 적확한 토종 미학 언어이다. 차경이 “저 산을 빌려와 내 것으로 삼는” 이원론적 소유욕이라면, 풍류도는 소유하지 않고 경계를 허물어 자연과 공간을 공유하는 무경의 상태이다. 또한 차경이 창문을 통해 그림처럼 바라보는 것이라면, 화엄의 눈으로 볼 때 정원은 나와 자연이 서로 스며드는[相入] 곳이다. 바람, 소리, 햇살이 막힘없이 통하는 무애의 유기적 생명체이다.

⁵⁾ 온형근의 한국정원문화 콘텐츠 평론 발표 글에서, 강릉 선교장(활래정 이름이 '위유원두활수래(爲有源頭活水來)'에서 유래), 안동 병산서원 만대루(광영지의 이름이 「관서유감」의 '천광운영공배회(天光雲影共徘徊)'에서 유래), 안동 도산서원 완락재(천광운영대와 관련하여 「관서유감」 2수를 소개하고, '반무방당(半畝方塘)'이 한국 정원의 방지원도 양식에 미친 영향을 설명), 순천 초연정 원림(조종덕이 지은 구곡시 '벽옥담'이 「관서유감」의 시경을 차용했음을 밝히며, 주희의 시가 한국 정원문화 조영에 미친 사상적 토대를 설명), 화순 임대정 원림(임대정 앞마당의 네모난 연못을 설명하며 「관서유감」에 나오는 '반무방당'의 의미를 인용), 찬안 애오려 원림(연못 이름 '일감(一鑑)'과 물을 끌어들이는 '활수(活水)'가 주희의 시 '관수유감'에서 유래했음을 밝힘)