임대정, 물만대루 비치 산빛

온형근

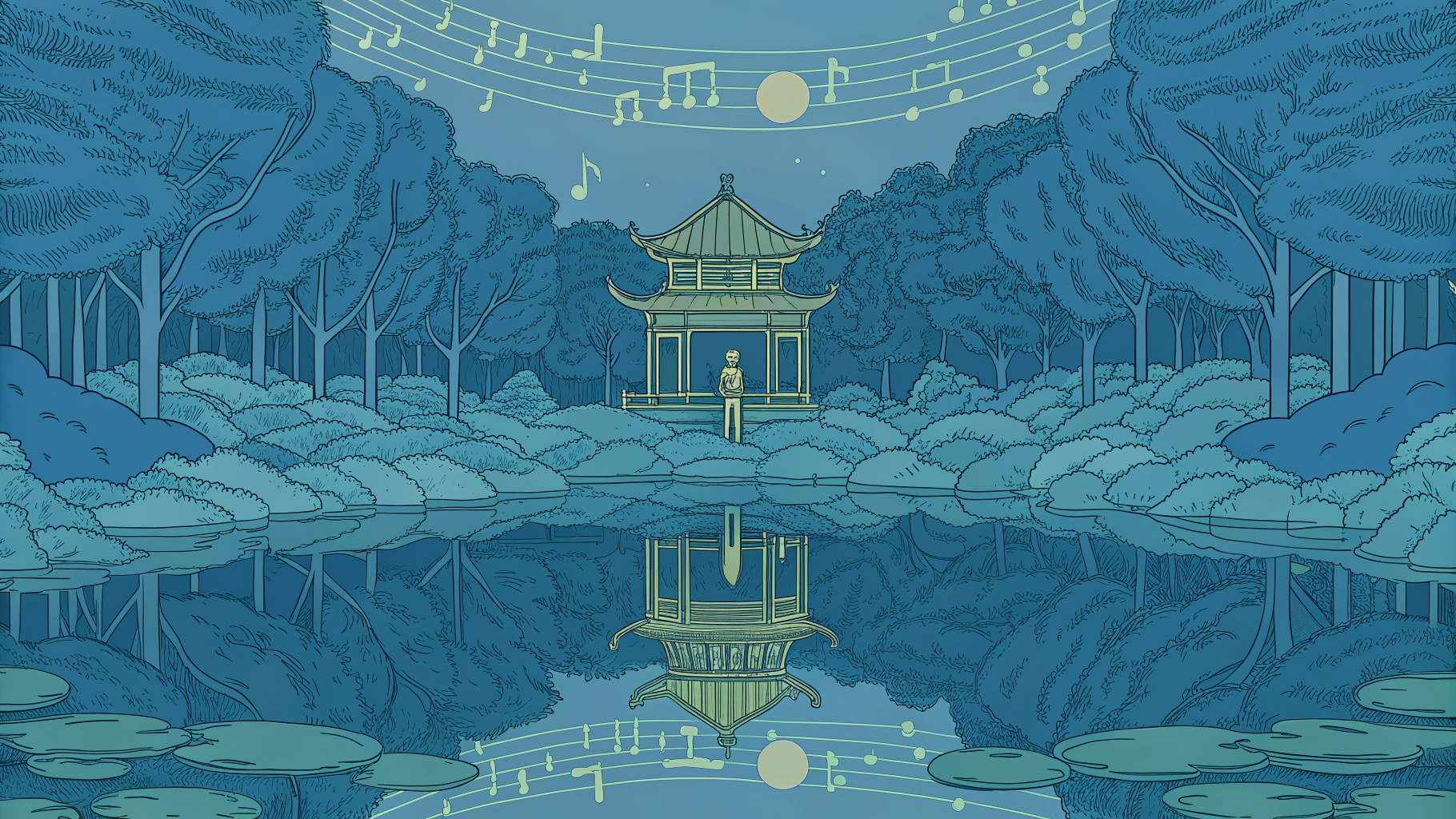

거닐만하지 않다면 원림이 아니다.

누정 하나만으로 걸터앉아 처마 끝 귀골(貴骨)을 재다가

겹처마일지 용마루에 기름기가 번지름한지를

서까래는 머금었던 습을 날려 마른 체형 통통하고

다리를 꼬고 앉아 마루에 우물 정자 문양이 육감적인지

두 팔로 누워 추녀선을 그리다 난간 곁으로 돌아누울지

정자 주변에서 내 안의 확 트인 마음을 끄집어낸다.

옛사람 거닐었을 오솔길 묻혀 있어도 빛난다.

위인이고 친구였을 형과 아우의 길로 두런대는 숨소리

사람의 길에서 길마다 숨기척 수시로 들락댄다.

소멸이고 화석인 매화나무도 그 길을 걷고 나도 스친다.

한참을 거닐더니 기어코 분별의 깊이를 놓친다.

생각이 멈추었다가 한가한 듯 되돌아 거닌다.

임대정의 두 연못은 도돌이표 연주로 배를 저어 간다.

천천히 밟고 감내하던 걸음은 이윽고 행보가 더딘데

걷다 윗 못인지 아랫 못인지 분간이 둔해지기 십상

경계가 허물어지니 무한이고 무한의 기호는 무진장이다.

임대정 앞마당 네모 연못은 반무방당(半畝方塘)*이라

이 또한 자연을 통해 이치를 깨닫는 수양의 공간일 텐데

방지원도 중도에 돌 하나 세워놓고 세심이라 하였으니

새긴 글자 보이지 않는다고 그대 없음을 천명(闡明)하랴

근원을 찾는 여정은 계절풍에 흔들리며 탄식을 자아내고

마음 어깃장 놓는 날이 많아지니 얼른 들부셔내야지

숨길 수 없이 술렁이는 게 어디 물의 기억뿐이랴

*반무방당 半畝方塘 : 주희의 시 「관서유감」에 나오는 구절로 맑고 잔잔한 마음의 상태를 비유한다. 반무방당은 주희가 사물의 이치를 끝까지 탐구(格物)하고 깨닫는 것(致知), 즉 ‘실생활 속에서 치열하게 공부하고 수양하는 장소’의 상징이다.

시작 메모

임대정의 고요한 아침, 연못 위에 떠 있는 안개를 만난다. 발걸음 옮길 때마다 오솔길의 낙엽이 바스락댄다. 옛사람의 숨결을 느낀다. 누정 처마 끝에 앉아 귀골을 재며, 그 곡선에 스며든 세월의 무게를 담는다. 연못가에 멈춰 서니 물 위에 비친 내 얼굴이 낯설다.

두 연못 사이를 오가며 경계가 흐려진다. 윗못인지 아랫못인지 알 필요는 없다. 개의치 않는 마음도 함께 흐른다. 매화나무의 마른 가지가 손끝을 스치며 소멸의 흔적을 속삭인다. 하지만 그 속에서도 생명의 기운이 꿈틀댄다. 물소리가 귀를 간질이며 기억의 파문을 일으킨다. 이곳에서 나는 과거와 현재를 동시에 걷는다.

손끝으로 차가운 연못 물을 만지니 가슴이 서늘해진다. 세심이라 새겨진 돌과 마주한다. 장소만으로 글자의 크기가 더 크게 다가온다. 마음에 어깃장이 놓이는 날, 이 풍경이 나를 달래준다. 술렁이는 물의 기억처럼 내 안의 흔들림도 숨길 수 없다. 이곳에서 나는 자연과 함께 숨 쉬며 도돌이표처럼 거닌다.

(온형근, 시인::한국정원문화콘텐츠연구소[茶敦])

『월간::조경헤리티지』은 한국정원문화를 새로운 시각으로 당대의 삶에서 향유할 수 있는 방안을 찾습니다. 다양한 접근 방법으로 짧은 단상과 긴 글을 포함하여 발행합니다. 감성적이고 직관적인 설계 언어를 창발創發합니다. 진행하면서 더 나은 콘텐츠를 개발하고 생산하면서 주체적, 자주적, 독자적인 방향을 구축합니다.

"한국정원문화콘텐츠연구소는 '방달초예반발(放達超睿反撥)'의 정신을 지향합니다."

매임 없는 활달한 시선으로 전통의 경관을 응시하며, 보편적 슬기를 뛰어넘는 통찰로 그 속에 담긴 옛사람의 마음을 읽어냅니다. 나아가 고착된 현실의 언어를 거슬러, 오늘날의 현대적 언어로 우리 정원의 미학을 다시 다스리고 되살리는 평론 작업을 추구합니다.