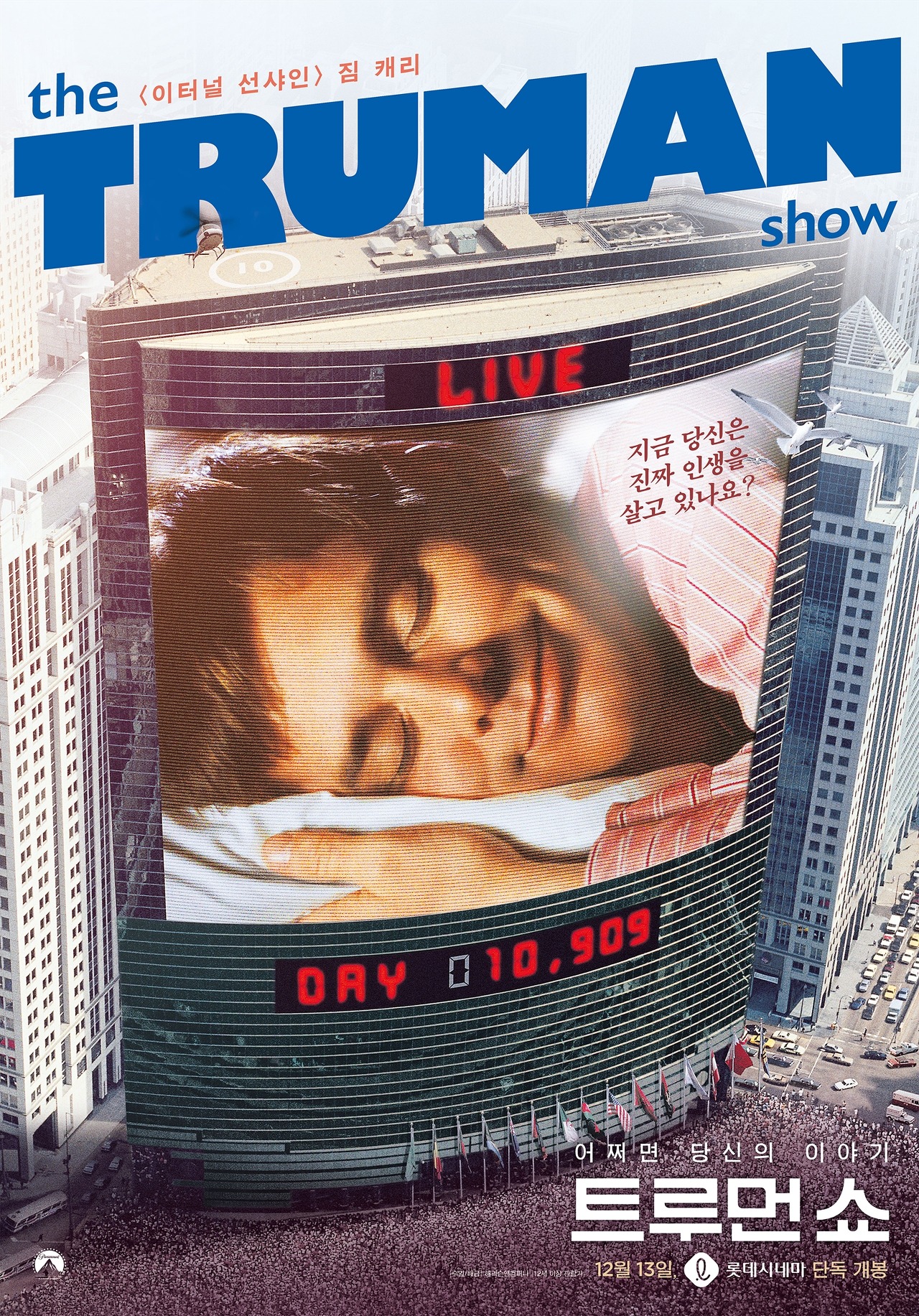

<스트레인저 댄 픽션>의 설명글을 보며 가장 먼저 떠올린 영화는 짐 캐리 주연의 <트루먼 쇼>였다. 평범한 일상을 살아간다고 생각했던 트루먼 버뱅크(짐 캐리)의 삶은 생중계 되고 있었고, 그의 주변의 사람, 사물, 그밖의 모든 것들은 짜여진 각본 속에 놓여진 '가짜'들이었다는 사실. 트루먼은 이를 깨닫고 혼란을 느끼고, 이 혼란을 벗어나기 위해서 무진 애를 쓰다 스튜디오(섬)을 벗어나며 영화는 막을 내린다.

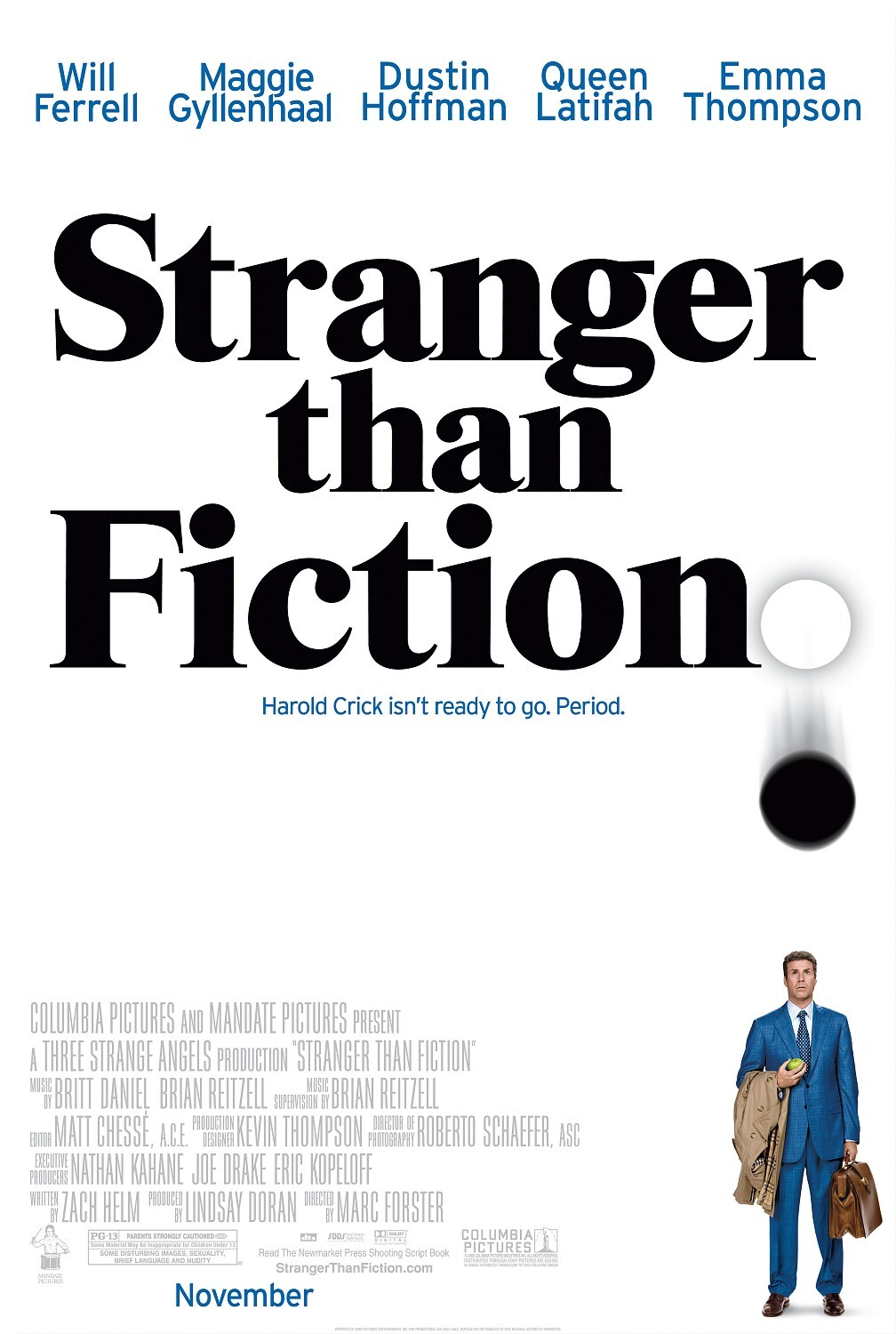

트루먼의 연극적인 삶과 어찌보면 비슷하게 <스트레인저 댄 픽션>의 해롤드 크릭에겐 행동을 해설하는 해설자가 등장한다. 칫솔질을 하는 크릭의 행동을 '칫솔질을 한다.'며, 버스를 기다리는 크릭의 모습에 대해 '크릭은 버스를 기다린다.'며 해설한다. 마치 소설 속 주인공의 행동을 설명하는 소설 속 지문처럼 말이다.

그런 그녀(해설자)의 목소리가 크릭에게 들린다. 크릭은 도대체 누가 자신을 따라다니며 중얼거리는 것이냐며 소리친다. 하지만 대답은 돌아오지 않는다. 주변 사람들에게 그 목소리는 들리지 않는다. 점점 미쳐가는 크릭. 게다가 자신을 따라다니는 목소리는 그가 곧 죽는다는 황당한 이야기까지 하는 지경이었다. 정신과 상담을 받아보지만 도움이 되지 않는다. 크릭은 의사의 조언에 따라 문학 교수를 찾는다.

그런 한편, 작가 에이펠은 '죽는 법' 아니, '죽이는 법'에 대해 고민한다. 그녀가 집필 중인 신간의 결말을 구상하는 중이다. 지금까지 그녀는 작품 속 주인공들을 죽이면서 소설을 끝마쳤다. 이번 작품 속의 주인공인 해롤드 크릭도 마찬가지다. 어떻게 하면 소설을 끝마칠 수 있을지. 고층건물에서 투신 자살을 시켜야 하는 것인지, 교통사고를 내야 하는 것인지 고민한다.

소설 속 주인공마냥 해설이 들리는 크릭, 문학 교수인 닥터 줄스 힐버스의 도움을 받으며 자신의 이야기가 비극인지 희극인지 고민한다. 그러며 업무 때문에 마주쳤지만 마음이 끌리는 안나 파스칼을 찾는다. 세금 감사 때문에 자신을 찾은 국세청 직원(크릭)을 경멸하는 파스칼이지만, 어쩐지 크릭의 행동에 관심이 가는 파스칼. 둘의 이야기는 비극으로 이어질까, 희극으로 이어질까?

여기서 해롤드 크릭의 변화에 영화는 초점을 맞춘다. 인생에 대한 흥미없이 그저 하루하루를 주어진 임무를 수행하며 지내던 크릭이었지만 자신이 죽는다는 이야기를 들은 이후 삶의 초점을 바꾼다. 오래 전 포기했던 기타를 쳐보고, 마음이 이끄는대로 파스칼에게 다가간다.

다시 비극만 쓰는 작가 에이펠. 고민 끝에 소설을 마무리 지을 결말을 떠올린다. 그때 마침 울리는 전화 벨소리. '전화벨이 울린다.'라고 타이핑을 한 참이었다. 다시 한 번 '전화벨이 다시 울린다.' 전화벨이 울린다. 기겁하는 에이펠. 전화의 주인공은 바로 해롤드 크릭이었다. 에이펠의 인터뷰 방송을 보면서 해설하는 목소리의 당사자가 에이펠임을 직감한 크릭이 그녀를 찾은 것이다.

에이펠은 고민에 빠진다. 자신의 소설에 따라 사람이 죽는다니! 에이펠은 어떤 선택을 하게 될까. 아직 마저 타이핑하지 않은 소설 원고를 크릭이 보게 된다. 그리고 그의 죽음을 수용한다. 그렇게 해야만 하는 이야기라고나 할까. 문학 교수인 줄스는 몇 십 년 만의 명작의 탄생이라며, 그렇게 죽어야만 한다고 말한다.

과연 크릭은 이대로 죽을 수밖에 없는 것일까?

시시한 일상의 이야기를 소설처럼 구성한다면 어떤 느낌일까를 상상하며 영화를 보았다. 나의 삶은 어떤 시점이 어울릴까? 3인칭 관찰자 시점? 1인칭 주인공 시점? 문득 <소설가 꾸빼씨의 하루>라는 소설이 떠올랐다. 소설의 내용은 모르겠는데 '인생에 소설처럼 해설이 붙는다면?'이라는 상상과 퍽 어울리는 제목의 소설이라는 생각이 들었다.

'블로그에 글을 쓰고 있는 그는...' 조용하던 마음에 무언가 꿈틀거린다. 조금은 삶이 풍부해지는 느낌이랄까.

최근에 관심이 가는 키워드 중에 '저널링', '차팅'이라는 말이 있다. '차팅'은 <슬기로운 의사생활 2>에서 추민하 선생이 산부인과 교수들의 진료 내용을 PC 정리하는 활동을 의미하는 것이었다. '저널링'은 지금 준비 중인 강연의 멤버 중 한명이 '요가 명상과 글쓰기'를 준비 중인데 이때 마음에 일렁이는 이야기를 있는 그대로 적는 것을 말하는 활동이었다. 행동이나 발언을 그대로 이어 적는 것. 어찌보면 <스트레인저 댄 픽션>의 해설도 이와 비슷한 활동처럼 보인다. 행동을 해설하는 것이지 않은가. 하지만 그 단순한 중얼거림에서 풍부함을 느낄 수 있다면 의미 있는 행동이지 않을까.

의견을 남겨주세요