주기적으로 유럽 여행 추억팔이를 한다. 친구와 만났을 때 할 때도 있고 혼자 생각하다가 할 때도 있다. 그러나 그럴 때마다 내가 생각하고 내놓는 문장의 말미가 흐려지는 것은 왜일까? 가령 친구들에게 여행의 총평을 말 해주다가 말고 "아... 진짜 좋았는데..." 라고 한 뒤 아래와 같은 표정을 짓는 방식으로 말이다.

나는 왜 다시 돌아갈 수 없는 사람처럼 구는 것일지 진지하게 생각해보게 된다. 왜 여기에 갇혀버린 사람인 양 구는 것인지... 그리하여 오늘은 1월의 유럽 여행이 남긴 상념을 정리하는 글이 되겠다.

나는 왜 반 년이 다 되어가는 시점까지도 유럽에서의 2주를 그리워하는가?

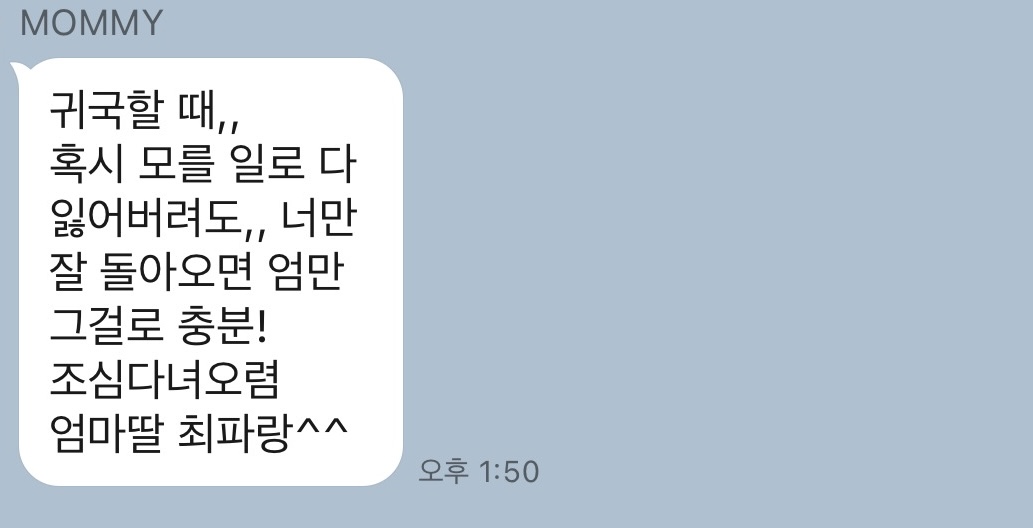

1. 아무것도 잃어버리지 않고 다치지 않았다

이 주 동안 이탈리아, 프랑스, 스위스, 영국을 다녀오며 내가 유일하게 잃어버린 것은, 영국의 어느 호텔에 까먹고 놓고 온 여행용 어댑터였다. 유럽 소매치기의 삼대장을 로마, 파리, 바르셀로나로 꼽던데 난 이 중 두 곳이나 다녀왔음에도 불구하고 무사했다. (심지어 예전에 바르셀로나에 갔을 때도 소매치기를 당하지 않았다.) 정말 큰 행운이었다. 이걸 귀국하고 나서 더 크게 느꼈다. 고리형 자물쇠도 안 가져갔고, 휴대폰 스트랩도 안 들고 갔고, 카메라도 목에 걸고 다녔고, 가방도 뒤로 메고 다녔는데(...)

이건... 정말 미친 것... 미쳤다고밖에 말을 못 하는... 일이다... 어떻게 그럴 수가 있었지... 여하튼. 도둑맞지 않을 수 있었던 것은 내가 인종차별에 대한 불안으로 메트로를 오래 이용하지 않았던 것도 있었고, 사람이 많은 곳을 되도록이면 피했던 것도 있었고, 로마에서 오래 머물렀던 곳이 로마 중심에서 살짝 벗어난 곳이라 가능했던 것 같기도 하다. 그러나 도둑맞으려면 어떤 상황에서든 맞을 수 있었겠지. 정말 운이 좋았다.

2. 이방인인 나를 이방인으로 대하지 않는 사람들이 있었다

이것은 이탈리아에만 해당되는 이야기이긴 하다. 특히 로마에서 이것을 여실히 느꼈다. 다른 곳에서 오래 머물렀다면 그곳이 로마의 몫을 했을 수도 있겠지만. 로마 현대 미술관으로 가기 위해 정류장에서 버스를 기다리던 중, 현지인 아주머니께서 본인의 휴대폰을 보여주시며 무엇을 여쭤보셨는데 이탈리아어를 못 한다고 말씀드리자 너무나 쿨하게 "Oh! Okay." 하시곤 다시 휴대폰을 보셨다. 편견 없는 아주머니. 워낙에 여러 인종들이 섞여있는 국가이니 그러셨겠지. 로마에서 며칠이나 묵었다고, 나도 이곳에 흡수되면 좋겠다는 바보같은 생각도 해보고 그랬다. 그래서 그 아주머니의 말이 너무 좋았다. 여차하면 흡수될 수 있을 것만 같아서. 그리고 나를 흡수해줄 수 있는 곳인 것 같아서. 그러나 내가 겪어보지 못한 역겨운 캣콜링과 너무나 뿌리깊어서 나조차도 민감히 알아채기 힘든 인종차별과 폭력 앞에서도 나는 이런 바보같은 가늠을 해볼 수 있을까? 이것은 조금 울적했다.

미술관 앞 공원에서도 길을 묻는 사람을 만났다. 아마 여행객이었겠지 싶다. 지금 본인이 어디쯤에 있는지를 궁금해했고, 내가 구글맵으로 위치와 나가는 방향을 알려준 뒤 헤어졌다. 나를 동떨어진 타지의 이방인으로 고립시키지 않아준 사람들 덕에 더 기억에 남는 여행이 아닐까 싶다.

아차차 ~ 미술관 앞 공원은 빌라 보르게세다. (현지인은 보르게쩨? 라고 발음하는 것 같다.) 혹시 로마 여행을 계획하는 파랑새가 있다면 빌라 보르게세는 꼬옥 가보길 추천한다. 여유롭게 피크닉 하기에도 좋을 것 같고 공원 자체를 즐기는 사람들이 있어서 유유자적하다. 만약 간다면, 프랑스 소설가 스탕달이 이곳을 세계에서 가장 아름다운 곳이라고 말한 적이 있다는데 그가 어떤 의미에서 그런 말을 했을지 곱씹어보길 바란다. 전날 갈 곳을 찾아보다가 별다른 지식 없이 가게 된 곳이었는데 한 발 한 발 내딛을 때마다 '지금 불의의 사고로 죽어도 호상이다.' 라는 생각이 들게 할 만큼 정말 행복했다.

3. 운에 편승해본 여유가 있었다

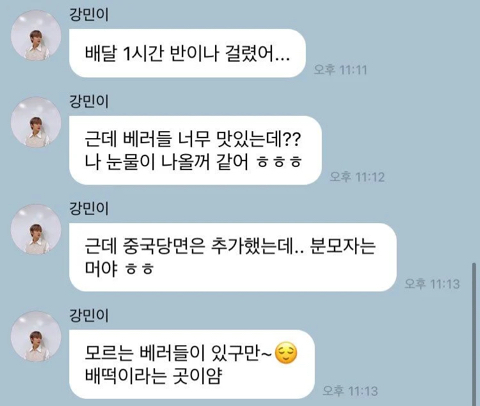

아 잠시만... 나 눈물이 나올꺼 같어...

이 글을 쓰는데 베니치아의 밤에 줄기차게 들었던 로비 윌리엄스의 <Something Stupid>가 흘러나온다. 카페니까 망정이지 집이었으면 백 퍼센트 청승을 떨며 눈물을 흘렸을 것이다. 정말 정말 명곡이다... 아............. 이 노래는 내가 청승을 떨기 위해 만들어진 노래일지도 몰라... (자의식 과잉)

베니치아의 골목을 마구잡이로 돌아다니며 이어폰으로 노래를 들을 운 정도는 있겠다고 어렴풋이 짐작했다. 비행기로 열 세시간을 날아와 도착한, 어느 반도가 내게 선물해준 운 말이다. 길도 어느 정도 눈에 익은 것 같다고 안심하며, 그때 바로 이어폰을 끼고 들었던 노래가 바로 이거다.

세 가지 항목만 작성하긴 했지만 그 밖에 기술하기엔 너무 섬세한 것들로 인해서도 행복했다. 크림 크루아상이 맛있었다던가, 여행하는 동안은 금전적인 감각이 무뎌졌었다던가, 피스타치오 맥플러리가 맛있었다던가, 고흐의 그림을 보았을 때라던가, 여행하는 동안에는 좋은 것이나 나쁜 것이나 홀로 감당해야만 했다던가, 트레비 분수 앞 젤라또집 사장님이 미소와 함께 젤라또를 팍팍 퍼주셨었던가, 밥을 먹다 말고 옆 테이블 일가족의 사진을 찍어줬다던가, 크림 브륄레가 다 녹아버렸음에도 불구하고 맛있었다던가...

2024년의 1월로 돌아갈 수 없는 것은 맞지만 나는 출국 금지를 당한 것이 아니며, 오히려 지금도 대담함만 있다면 또 떠날 수야 있는데 왜 자꾸 과거를 그리워할까! 돌아볼 것이 정말 많긴 하지만... 모든 일에 후회를 남기지 않기란 너무나 어려운 일이고 오히려 그 지점때문에 다음에 더 나은 미래를 기약할 수 있는 것인데. 수줍었던 그때의 나 때문에 지금의 내가 뒤늦은 시차로 안타까움을 겪는다. 하지만 안타까움 섞인 후회라도 돌이켜볼 게 있어서 좋긴 하다.

의견을 남겨주세요