‘사그락 사그락’ 잎이 무성한 여름 나무가 산들바람에 몸을 뒤척인다. 집 앞 도심 하천을 따라 걷는 길에 만난 가로수들이 내게 말을 걸어온다. 그간 못 다한 말들이 하천을 따라 흔들리며 흐른다. 이젠 내가 말을 걸 차례이다. 글쓰기는 내가 나 자신에게 말 걸기를 시작한 첫 번째 일이다.

처음 중학교 배정을 받던 날, 하얀 얼굴의 친구가 내게 “친하게 지내자.”라고 적힌 쪽지를 내밀었다. 그날 밤, 두근거리는 가슴에 잠을 이루지 못했다. 그간 소원해진 옛 친구에게 수줍게 손을 내밀 듯 글쓰기를 시작해 본다.

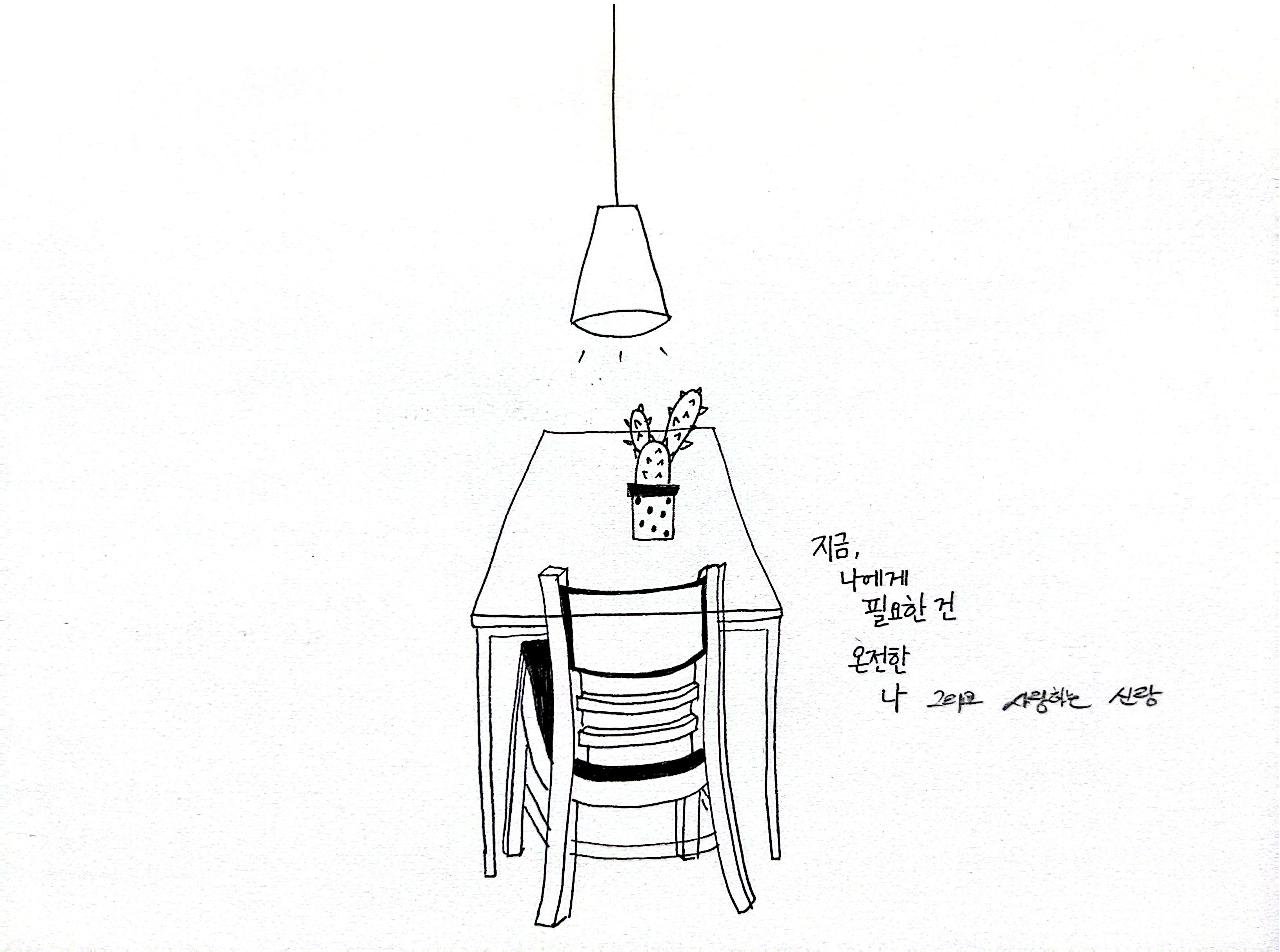

매일 아침, 눈을 뜨면 제일 먼저 창을 연다. 어스름이 빛으로 반짝이며 천천히 내게 다가온다. 그 시간에 나는 글을 쓴다. 정갈한 글, 서정적 격조를 갖춘 글쓰기를 꿈꾸며 오늘도 삶의 한 자락을 내려놓는다. 그 가벼움으로 글쓰기를 이어가며 아름답게 살아가고 싶다.

60년 넘은 인생을 통틀어보니 4개의 키워드가 다정하게 다가왔다. 꽃, 음식, 친구 그리고 인생 3막에 대한 글이다. 그 키워드들로 8개의 글로 만나려고 한다.

긴 여름 끝에 그리움처럼 가을이 오고 있다.

어느 날 모퉁이를 돌아서던 당신이 나의 글과 만난다면, 두 손 힘껏 내밀고 같이 걷고 싶다.

[저자 소개]

‘맑은’은 쓰고뱉다에서 부르기 시작한 글쓰기 별칭이다.

피천득 선생님에 대해 문학평론가가 쓰신 글을 읽었다. ‘금아 피천득 선생의 독자들은 누구나 그 맑은 인품과 정갈한 서정적 격조에 깊은 인상을 받는다.’라는 글이었다. 내가 ‘맑은’으로 불리기를 바라는 이유이다.

40년 가까이 회사와 대학에서 일하고 가르치는 일을 하며 밥 벌어 먹고 살았다. 현업에서 은퇴하고 시작한 인생 3막에 글쓰기를 시작한다. 글쓰기는 삶의 길목에서 만난 나의 인품 닦기이다. 그 길에서 만나는 사람들에게 글로 손 내밀며 다가가려 한다. 글과 함께 우리 삶이 조금은 따뜻해지기를 바라며

그런 에세이 쓰는 삶을 오늘도 꿈꾼다.

의견을 남겨주세요