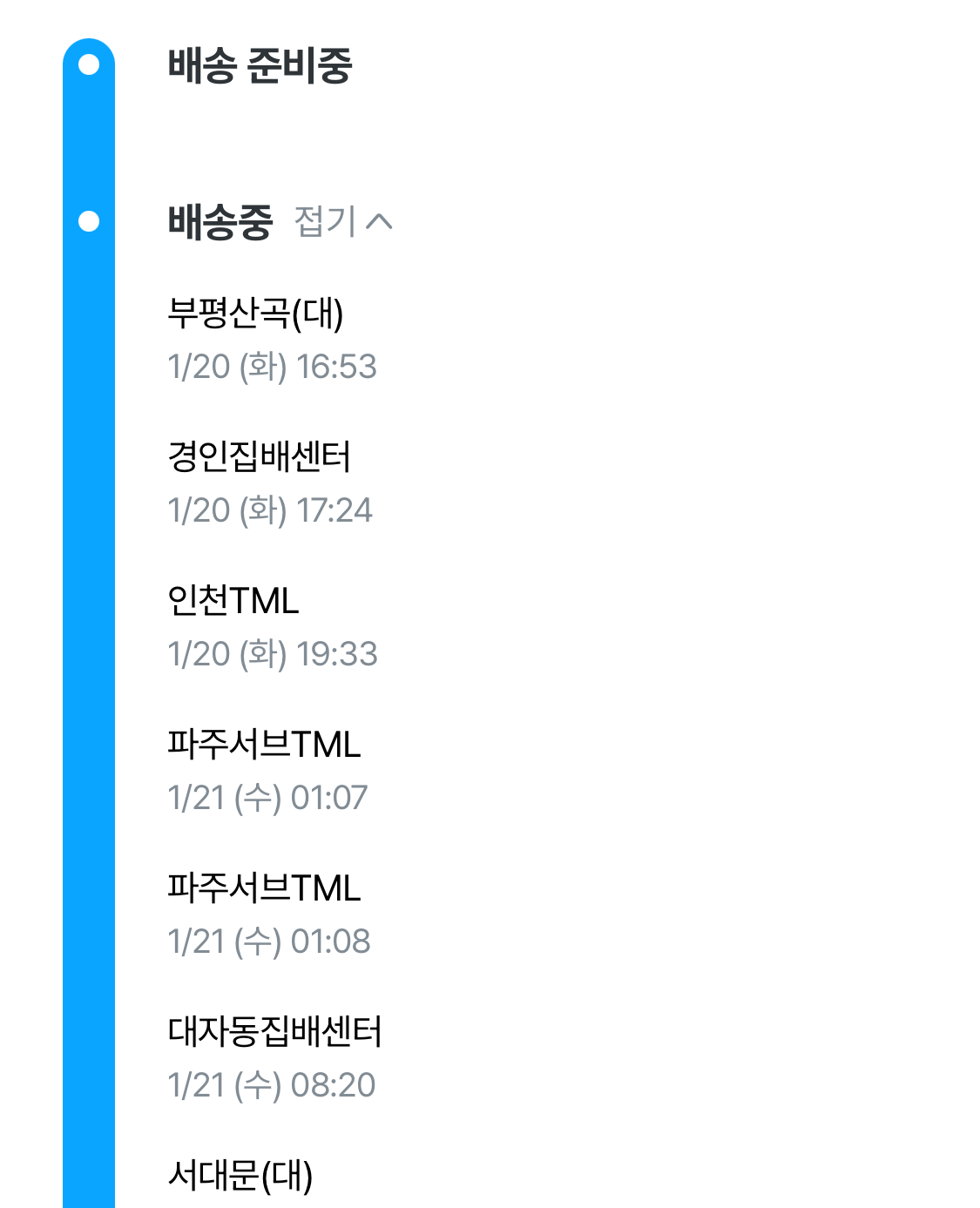

택배를 주문하는 순간, 나는 강박적으로 배송 조회를 한다. 넉넉잡아도 이틀이면 내 손에 들어올 걸 알면서도, 나는 30분마다 ‘주문조회’ 페이지를 새로고침한다. '상품 준비 중'에서 '집화 완료'로 바뀌는 순간 희열을 느끼고, '간선 상차'라는 단어가 ‘배송 중’으로 바뀌면 묘한 안도감이 든다. 물건이 어디에 있는지를 감시한다기보다, 이건 집착에 가깝다. 내가 고민 끝에 산 물건 하나가 열심히 고속도로를 달려 나에게 오고 있다는 사실, 그것만으로도 충분하다. 여기저기 부딪히고, 낯선 물건들과 섞이면서 오롯이 나를 위해 이동하고 있다는 것, 차디찬 복도에 홀로 있다는 생각에 어쩔 땐 미안한 마음도 든다. 물건이 어디쯤 왔는지, 어떤 경로를 거치고 있는지를 실시간으로 추적하는 이 집착은, 어쩌면 나를 비롯한 현대인의 가장 순수한 형태의 관심일지도 모르겠다.

그러다 문득, 캔버스 뒷면도 이런 식으로 작동하지 않을까, 라는 생각이 자연스럽게 이어졌다. 관람객에게는 보이지 않지만, 작품이 어디서 출발해 어떤 경유지를 거쳐 지금 여기, 전시장에 도착했는지를 증명하는 결정적 단서들이 거기 있다. 작품이 작가의 작업실에서 완성되어, 첫 번째 수집가의 집으로 옮겨지고, 경매장을 통해 대륙을 건너기도 하고, 마침내 미술관 소장품이 되는 이 모든 여정이 이면에 남는다. 택배 조회장에 뜨는 '상품 준비 중 → 집화 완료 → 간선 상차 → 배송 출발 → 배송 완료'의 흐름처럼, 캔버스 뒷면에는 작품이 거쳐온 모든 거점의 흔적이 쌓인다.

프로비넌스(provenance) 연구의 필요성

기록학의 관점에서 보면, 캔버스 뒷면은 작품을 설명하는 출처 정보이다. 작가의 이면 서명(verso signature), 소장처의 장화인(藏畫印), 갤러리 라벨, 전시 스티커. 이 모든 것이 레이어처럼 쌓이며, 작품의 ‘출처(provenance)’를 구성한다. 공공기록은 비교적 출처 정보를 명확히 알 수 있지만, 매뉴스크립트처럼 출처 이력이 잘 관리되지 않는 경우도 많다. 미술작품도 그렇다. 작품 구매자와 판매자 사이를 연결하는 공식 문서가 있지만, 캔버스 이면에 남은 흔적들은 그 어떤 기록보다 작품의 실제 경로를 있는 그대로 말해준다. 택배 송장에 적힌 발송인, 수취인, 그리고 중간에 거쳐 간 모든 물류센터의 기록 같은 것이다.

![Sao Paulo, 1924, after Tarsila do Amaral, 2010. Wood, canvas, adhesive tape, labels, ironware, carpet, 80.5 x 103.05 x 5.5 cm Cortesia [courtesy] Pinacoteca do Estado de São Paulo](https://cdn.maily.so/du/archivenews/202602/1770613186265513.png)

이면 기록은 위작 감별에서도 핵심적인 정보를 제공한다. 작품을 아무리 정교하게 복제해도, 길게는 몇백 년 넘게 축적된 뒷면의 레이어까지 완벽히 재현하기란 불가능에 가깝다. 1920년대 갤러리의 낡은 라벨, 1950년대 경매 회사의 스티커, 1980년대 개인 소장자의 인장. 이것들은 시간이 남긴 지문이라 할 수 있다. 작품을 본 따 위작을 만들 수는 있어도, 수십 혹은 수백 년간 누적된 운송 흔적의 질감과 시간까지 완벽히 재현하는 건 또 다른 문제다. 이처럼 캔버스 뒷면의 정보들은 작품의 진본성(authenticity)을 증명하는 가치를 지닌다.

하지만, 예상치 못하게 소중한 내 택배가 분실되기도 한다. 주소를 잘못 적어 엉뚱한 장소로 가거나, 수취인이 없어 반송되는 경우 등이다. 작품도 역사의 우여곡절 속에서 예상치 못한 일을 겪는다. 실제로 나치는 유럽 전역에서 수많은 미술품과 문화재를 약탈했고, 이를 개인 별장, 소금 광산, 종교시설 등에 마구잡이로 쌓아두었다. 1990년대 들어 나치가 강제로 탈취한 미술품들을 원 소장자에게 반환할 때, 캔버스 이면 기록이 결정적인 역할을 했다. 특히 홀로코스트 희생자 가족의 가문 혹은 개인의 도장이 찍힌 정보가 법정에서 강력한 입증 자료가 되었다. 이처럼 기록은 침묵하지 않고, 증거로 기능한다.

물성이 남기는 것

캔버스 뒷면에 남겨진 라벨들은 작품 소장처뿐 아니라, 전시 이력도 재구성할 수 있게 한다. 또, 1920년대 아르데코 스타일, 1950년대 모더니즘, 1980년대 컴퓨터 인쇄물 등 그래픽 디자인사를 보여주며 시대적 미감도 드러낸다. 그런 점에서 미술 작품의 뒷면은 미술사 속 또 다른 미술사이다. 요새는 NFT 아트 개념이 등장하기도 했지만, 아날로그 기록이 주는 물성은 시간과 공간의 흔적을 고스란히 담는다는 점에서 특유의 가치가 있다. 캔버스 천이 자연스럽게 산화되고, 나무틀이 갈라지는 흔적들은 작품의 미적 가치 외에 또 다른 아름다움을 보여준다.

회화의 가치는 결국 앞면에 있다. 하지만 그 보이지 않는 뒷면이 작품의 본질을 담보한다. 캔버스 뒷면은 그런 점에서 작품의 무의식과 같다. 드러나지는 않지만, 정체성을 보여준다. 기록도 그렇다. 지금 당장 사회가 주목하는 주인공은 아닐지라도, 아카이브의 힘은 시간이 지날수록 더욱 단단하고 명확해질 것이다.

* 단, 작품 뒷면의 정보가 곧 진품을 보장하는 것은 아니다. 실제로 미국 로스앤젤레스 카운티미술관(LACMA)에서 열린 전시《한국의 보물들》(2024)에서 이중섭, 박수근의 그림에 관한 위작 의혹이 제기되었다. 미술관 측은 박수근 그림 뒷면의 1960년대 미술재료상 스티커를 보여주며 진본이라는 입장을 밝혔으나, 전문가는 진본과 동일 시기의 캔버스를 사용한 것이 곧 진품을 의미하지는 않는다고 대답했다. 이와 같은 논란을 인식해 전시 도록 발간을 취소한 사례도 있다.

![[탐방기]세상에서 가장 공평한 아카이브의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202508/1754048382980392.jpeg)

의견을 남겨주세요