“문화의 성숙도는 본전을 뽑는 방식으로 돈을 쓰는 게 아니라 얼마나 다양하고 괴팍하게 돈을 쓰느냐 하는 데서 드러나요.”

- 시마다 마사히코, <악화>

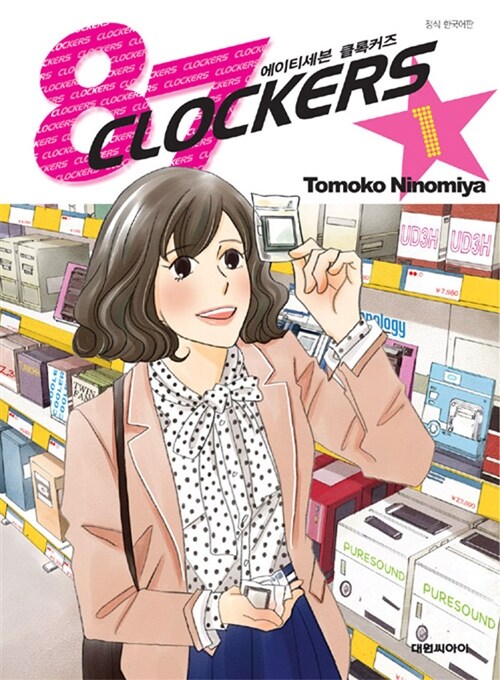

니노미야 토모코의 만화 <에이티세븐 클록커즈>는 ‘오버클록(Overclock)’ 이야기다. 오버클록은 간단히 말하면 컴퓨터에 인위적인 조작을 가해서 성능을 한계까지 끌어올리는 작업을 뜻한다. 소심한 음대생 카나데가 오버클로커 여자한테 반해서, 얼떨결에 오버클록의 세계에 뛰어든다는 스토리다. 꽤 마니악한 소재라 끝까지 제대로 갈까 싶었는데, 역시나 정발하던 국내 출판사에서는 3권까지 내고 진즉에 내쳐버린 듯. 일본에서는 9권으로 완결됐다고 한다.

깊게 파려고 들면 그렇지 않은 분야가 거의 없긴 하지만, 오버클로커들의 세계도 상식을 아득히 초월한다. 소프트웨어나 게임을 쾌적하게 쓰기 위해 오버클록을 하는 사람도 있지만, 오버클록 그 자체를 목적으로 삼는 사람도 있다. 컴퓨터 냉각을 실험하려고 알프스까지 날아가서 인증샷을 올리는 식이다. 컴퓨터 속도로 경쟁하는 공식 랭킹도 있고, 큰 대회도 존재한다. 작품 내에서는 ‘컴퓨터계의 F1’이라는 비유가 종종 나온다.

게다가 오버클록이란 게 결국 ‘장비빨’이 되고, 컴퓨터를 혹사시키는 일이다보니 당연하게도 돈이 든다. 어설프게 오버클록을 시도했다가 하루 만에 메인보드를 태워먹은 카나데가 “컴퓨터로 사람이 죽을 수 있다는 걸 처음 알았다”고 독백한다거나(튀어나온 나사가 벽에 박힌다), 똑같은 걸 사러 갔더니 전자상가 아저씨가 다 안다는 듯 “너… 벌써 해먹은 거냐?”며 한심한 눈으로 쳐다보는 장면은 꽤 웃겼다.

이 작품에서 인상적인 건, 오버클록에 환장한 사람들에게 어떤 목적성이 없다는 것이다. 세계 랭킹 1위의 전설적인 오버클로커 스타 미케에게는 관련 업체의 스카우트도 많이 들어오고, 부와 명성을 얻을 길이 얼마든지 있다. 그러나 그는 그런 것에 무관심한 채 구제불능의 백수로 살아갈 뿐이다.

미케에게 오버클록은 가치로서 교환되는 노동이 아닌 순수한 유희다. 유희 없이 가치로만 교환되는 노동이란 어떤 대가를 안겨주든 행복과는 거리가 먼 것이며, 자신을 몇 가지로 분열시킬 뿐이다. 그는 딱히 고독하지도 않고 스스로 분열되지도 않으며, 자기 존재를 증명하려 하지도 않는다. 살아가는 속도와 방향이 타인과 다르더라도 그냥 산다.(물론 3권 이후로는 보지 못했으니, 초반의 스토리를 기준으로 한다)

생산성 없는 인간을 축출해내려고 혈안이 된 이 사회에서, 어떤 의미부여도 가치도 없이 그저 존재하는 것. 쓸모없는 이들은 그렇게, 그저 쓸모없는 채로 존재한다. 신분도 재화도 재능도 없지만, 그럼에도 뭘 애써 하려고 굳이 노력하지 않는 사람들. 타인에게 자신의 존재 이유를 질문 받지 않는 사람들. 이런 사람들은 그 삶의 방법론의 정당성이나 우열을 떠나서 일단 관심을 가지게 된다. 대부분의 사람이 그렇게 사는 법을 몰라서 그러지 않는 건 아니기 때문에. 이런 세상의 작은 균열 때문에 이 답답한 세계가 그나마 숨통이 트이곤 한다.

흥미롭게도 이런 유희는 본인들의 의도와 상관없이 세상을 풍요롭게 만든다. 이건 드문 케이스도 아니고, 인간의 역사가 증명하고 있다. 니노미야의 대표작 <노다메 칸타빌레>의 마지막 권에 나오는 치아키의 내레이션이 생각난다. “오타쿠의 위력은 수수했지만 막강했던 것이다.” 포복절도할 상황의 대사이긴 해도, 오타쿠의 의미를 정확하게 꿰뚫고 있는 말이다.

의견을 남겨주세요