요령껏, 잘 먹고 삽니다

클로에의 집에 들어가던 첫 날, 주인 아저씨가 환영의 의미로 저녁을 해주셨다. (나이를 많이 먹긴 했나보다. 어느덧 주인 아저씨와 나이 차이가 10살도 채 나지 않는다. 그치만 왠지 ‘주인’ 뒤에는 ‘아저씨’라는 단어가 어울리므로… 편의상 주인 아저씨라 부르겠다.) 메뉴는 소주 한 병을 까 안주 삼아 먹고 싶을 정도로 짜고 새콤한 양념 고기였다. 얼마만에 먹는 양념 맛인지, MSG가 상당히 그리웠다. 그러나 만난지 얼마 안 된 첫 날이므로 터져나오는 식욕을 애써 참아내며 적당히 흡입했다. 모쪼록 맛있는 저녁으로 환영해주셔서 감사!

찌개나 김치볶음밥, 떡볶이 조차도 할 줄 모르는 내게 클로에의 집은 최적의 환경이었다. 주인 아저씨는 출근하기 전, 저녁 메뉴 2가지를 요리해주셨다. 내가 해야 하는 일은 그저 식탁에 있던 음식을 전자렌지에 넣고 돌리기만 하면 됐다. 게다가 클로에와 저녁을 같이 먹는 것으로 하루 1끼를 실천했다. 덕분에 식비는 0원을 기록했다. 모든 메뉴는 매번 맛있었으며 클로에와 실컷 먹고도 남을 만큼 양도 많았다. 맛좋은 음식을 양껏 먹으면서도 식비 지출이 없으니 그게 한없이 감사해서, 클로에를 더 열심히 돌봐주었다.

한식당에서 챙겨주는 한식먹기

클로에 집을 나와 파리 시내에 방을 얻은 뒤에는 어떻게 끼니를 챙겨야 할지 조금 막막했다. 다행히 한식당에서 일하는 주말 만큼은 가게에서 식사를 챙겨주어 걱정을 덜 수 있었다. 타지에서 먹는 한식은 언제 먹어도 맛있었다. 초기에는 1일 1식을 하던 비루한 위였지만 일주일 뒤 밥 두 공기까지 싹싹 비울 정도로 위가 커졌다. 터지려는 배를 움켜쥐고 더 열심히 일했던 것 같다. 밥 잘 주는 곳이 최고지!

밥 한 끼 제대로 챙기는 일

그렇다면 평일은? 이젠 정말 물러설 곳이 없었다. 요리를 해야 했다. 그래서 찾은 방법이 샐러드다. 치즈, 햄, 파스타면, 올리브, 병아리콩, 샐러드 소스를 넣고 비비기만 하면 저녁이 뚝딱 완성됐다. 역시 죽으란 법은 없지!

샐러드 재료를 구하기 위해 주 1회정도 장을 보러 다녔다. 무슨 식재료 종류가 이렇게도 많은지 마트에 들어가면 입이 딱 벌어진다. 요리를 할 줄 모르는 게 오히려 다행인지도 모르겠다. 식재료로 나가는 돈은 거의 없으니까 말이다. 샐러드 장만 간단하게 보고 집으로 오는 길에 동네 빵집에 들린다. 마트에서도 빵은 팔지만, 왠지 빵은 프랑스 빵집에서 사야만 할 것 같은 느낌? 늘 같은 빵집에 들어가 1.5유로(2000원)를 내고 긴 바게트 하나를 샀다. 팔꿈치에 바게트를 하나 끼우고 걸으면 그게 또 하나의 행복이 된다.

참고로 프랑스 식재료 물가는 한국보다 싼 편이다. 그리고 슈퍼마켓마다 가격이 많이 다르므로 잘 가야 한다. 유명한 까르푸, 모노프리는 늦은 시간까지 문을 열지만 그만큼 비싸다. 반대로 6시만 넘어도 문을 닫는 리들(Lidl)이 가장 싸다. 파스타 1.5유로, 샐러드 한 봉지 1유로, 시리얼 2유로, 계란 2유로, 그외 과자까지 잔뜩 사도 30유로 남짓 나왔다. 실제로 30유로 중 20유로는 와인 2병과 맥주 6병의 값이니 먹을 거리는 겨우 10유로다.

몸무게가 얼마나 줄었을까

갈비뼈가 잡힌다. 뱃살 깊은 곳에 숨어 있던 복근이 보인다. 오래 묵혀 온 허벅지 아랫살은 어디론가 사라졌다. 어떤 운동을 해도 절대 없어질 것 같지 않더니만 속이 다 후련하다. 발가락과 손가락은 상당히 얇아져서 반지가 헐렁거리다 빠져버렸다. 손가락 살도 빠질 수 있다는 사실을 새로 알았다. 간혹 샤워를 마치고 거울 앞에 서면 날카로워진 몸이 징그럽다는 생각을 했다. 뾰족한 어깨, 움푹들어간 쇠골… 머지 않아 다 둥글둥글 포동해질 거니까 처음이자 마지막으로, 시원 시원하게 벗고 다녀야겠다.

외식

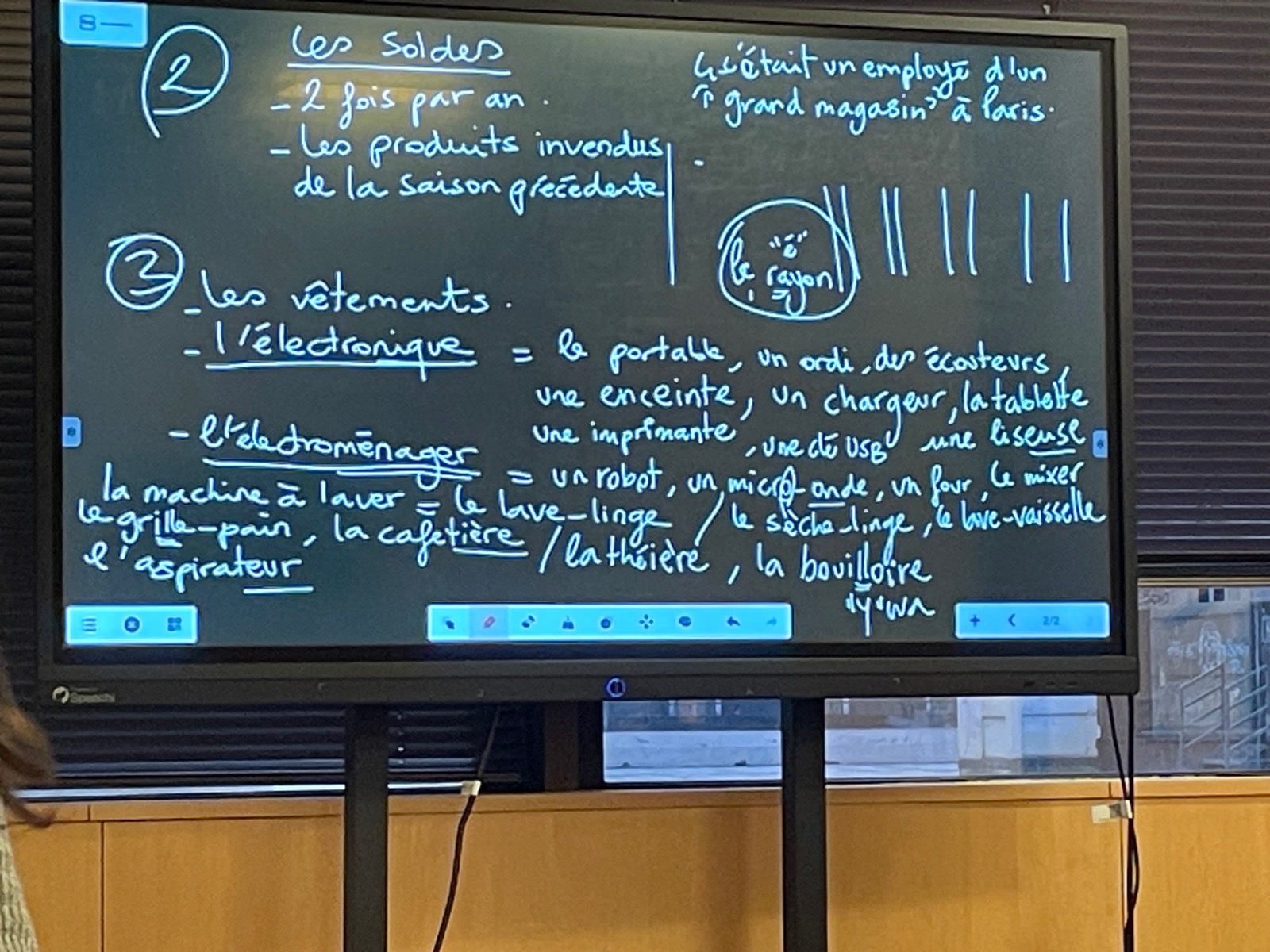

미식의 나라 프랑스. 미슐랭이던가 유명한 레스토랑이 많지만 어차피 싼 배달음식으로 훈련된 나의 입은 그 맛을 느낄 줄 모른다. 메뉴도 뭐가 뭔지 모르니 괜히 비싼 도전은 하지 않을 생각이다. 허나 간혹, 내가 절대 요리할 수 없는 음식이 땡길 때가 있다. 그럴 때 외식을 한다. 이를테면 쌀국수, 카레같은 것. 그나마 땡기는 음식마저도 저렴하다.

한국에 있을 때보다 끼니에 들어가는 지출은 현저하게 줄었다. 매일 점심을 회사 앞 식당에서, 저녁을 배달음식으로 먹던 지난 날들이 문득 스친다. 그땐 월급의 상당 부분을 밥으로 쓰면서도 그리 좋은 음식을 먹고 있단 생각을 하지 못 했다. 과연 요리를 할 줄 알았다면 나의 삶이 조금은 건강하게 느껴졌을까? 내게 요리는 일의 연장선이다. 평생 요리를 하고 싶었던 적이 없었다. (‘요리가 즐거웠던 적이 없었다.’라고 썼다가 지웠다. 요리다운 요리를 해본 적이 없다. 하기 싫어!)

밥의 진화

점심 먹은 직후 잠이 쏟아지듯 ‘밥’은 어쩌면 ’잠‘을 잘 자게 하는 조건같은 거다. 그 이상도 그 이하도 아닌 것. 늘 배고파 죽겠어서, 혹은 점심시간 안으로 허겁지겁 먹어야 하는 것이다 보니 중요한 건 ‘맛’이 아니었다. 주로 사는 데 들어가는 ‘비용’을 따졌다. 할인이 많이 들어갔는가, 냉장고에 오랫동안 보관해 두고두고 먹을 수 있는가, 건강식은 아니더라도 살이 찌지 않을 음식인가 같은 걸 고려했다.

그후 산티아고 순례길에서의 먹은 밥은 조금 다른 의미를 가졌다. 다시 걸을 힘을 얻게 하는 ‘에너지바’. 말할 힘 조차 남아있지 않을 정도로 지쳐있을 때 밥을 먹으면 기력이 충전되었다. 이 역시 맛은 중요치 않았다. 그렇다면 지금 프랑스에서의 ‘밥’은? 여전히 떼우는 것. 먹어도 배가 고픈 것. 쌀밥이 아니라서 그런가, 음식이 차가워서 그런가, 국물이 없어서 그런가, 너무 적게 먹어서 그런가 여러 이유를 떠올려 보지만 원인을 알 수 없다. 그냥 자꾸만 허기가 진다. 언제쯤이면 맛으로 행복을 느낄 수 있을까? 그냥 밥에 곁들여 먹는 와인이 있으니까 그걸로 족하다.

의견을 남겨주세요