0. 어떤 의욕

산문집 <뼈가 자라는 여름>을 내고 김해경이란 작가는 온종일 빈둥거리고 있었다. '소다'로 책 사진을 찍어 인스타그램에 올린 뒤, 적극적인 구애를 하느라 바빴다. 자기 문장에 감격하느라, 그러다가도 혹시 오타라도 있으면 어쩌지? 하는 마음에 덜덜 떠느라 밥도 못 먹었다. 책이 나온 지 삼개월 정도 흘렀을 때, 그는 갑자기 바다에 가기로 작정했다. 자기 책 한 권, 좋아하는 시집 한 권 달랑 들고서 정동진으로 갔다. 봄의 문턱에서 바다는 그 어느 때보다 맑은 색깔을 지니고 있었다. 바다를 보면 수심보다 깊은, 발 닿지 않는 생각에 잠기게 된다. 이렇게 모든 게 완성된 기분은 처음이야. 그런데 정말 완성된 게 맞을까? 그래서 정말 안심해도 되는 걸까? 조금 더 확신을 갖고 싶었다. 글을 계속 써도 되는 것인지. 글을 쓰는 일이 나의 생활과 발맞춰 가려면 어떻게 해야 하는 것인지. 해경의 얼굴은 일순간 굳었다. 술을 좀 마셔야겠군. 그는 당장 조개구이집으로 향했다. 혼자서 다 먹지도 못할 만큼 많은 안주를 시키곤, 그 안주도 모자랄 만큼 술을 시켰다. 벌건 노을과 함께 비틀거리기 시작했다. 오래된 버릇처럼 동생에게 전화를 걸고, 문학을 논하고, 문학을 미워하다가, 그래도 사랑하자고 굳은 약속을 했다. 다음날 해경은 일출 시간이 훨씬 지나 일어나, 후회되는 장면들을 불러모아 두런두런 자리에 앉혔다. 정말 이럴 거야. 여기까지 와서도 변한 게 하나도 없잖아. 정말 이렇게만 살 거야. 혼을 냈지만 후회의 표정엔 반성의 기미도 없다. 그래 다 내 잘못이다! 해경은 체크아웃 시간을 두어 시간 남기고, 모텔을 빠져나왔다. 다시 그 바다를 걷는다. 그리고 말도 안 되는 타이밍에 분명한 생각이 떠올랐다. 어떤 의욕에 관한 것이었다.

1. 재밌는 거 해보지 않을래?

알고 지내던 디자이너 친구에게 대뜸 웹진을 하자고 꼬드겼다. 글은 내가 다 쓸 거고 네가 디자인만 좀 도와줬으면 좋겠어. 지류 발행은 안 할 거고 pdf로 발행할 거야. 이름은, 좀 고민해볼게. 재밌을 거야. 친구는 해경이 하는 거라면 뭐든 오케이!라고 말해주었다. 그는 진심으로 해 볼 작정이었다. 나 혼자 하는 거니까 실패해도 내 책임이요, 성공해도 내 덕인 거야, 하고 생각하니 마음도 한결 가벼웠다. 그 길로 다시 생각에 잠긴다. 에세이라는 멋진 장르를 이용해보자. 쓰는 삶을 지속하기 위해 웹진을 차리는 거야. 글을 읽는 사람이 늘수록 내 생활은 더욱 촘촘해질 거야. 좋다. 빨리 쓰고 싶다! 뭔가, 에세이이지만 정통문학 같은 느낌으로. 창간사도 써보자! 창간사란 말은 고리타분하니까, 탄생사라고 해두자! 해경은 컴퓨터를 켰다. 그리고 썼다.

2. 『물성과 해체』탄생사

세상에 존재하는 모든 것들은 물성을 가지고 있을까. 그래서 세상의 모든 것들을 해체할 수 있을까. 물성과 해체는 논리적인 구조 속에 놓여 있다. 그것은 감각되는 것으로부터 감각되지 않는 어떤 것으로 향하는 과정이기 때문이다. 여기에서 예술이 발생한다. 줄곧 예술은 없는 것으로부터 시작되는 일인 줄 알았으나, 실은 정반대의 논리를 갖고 있다. 예술은 있는 것으로부터 있었던 것으로, 있었던 것으로부터 없는 것으로 상상되며, 구조적인 것으로부터 영원히 벗어나 비구조적인 것을 감각하려는 강박증에서 비롯되기 때문이다.

이 같은 예술이라는 (비)구조 속에 놓인 하나의 물성으로서 문학은 인간에게 해체라는 권리를 주었다. 그것은 마치 모든 것에서부터 발양되는 ‘신’이라는 존재를 존재하지 않는 것으로 상상하기 시작하면서 ‘개인’이 탄생하였던 우리의 사회적 모습과 닮아있다. 다시 말해 문학이란 ‘숭고함’이라는 거대한 베일에 휩싸인 채로 언제나 우리에게 안온한 정신 따위의 것들을 제공하였지만 인간 깊숙이 내재되어 있는 전복의 욕망은 늘 그것을 탐탁지 않아 하며 그것을 ‘그것 아닌’ 어떤 형태로 만들기 위해 노력해왔다.

끝내 실패하고 마는 이 지속된 도전은 그러나 문학이 문학일 수밖에 없기에 그 지속성을 갖는다. 문학을 문학 아닌 어떤 것으로 표현할지라도 그것은 다시 문학으로 귀속되는 것이며, 문학 바깥에서 탄생한 어떤 것을 문학 안에 자생시키려는 환원적 방법론만이 문학을 해체할 권리를 가진 사람들의 방법이기 때문이다. 그리하여 우리는 다시 말한다. 문학이란 하나의 물성인 동시에 그것이 완벽하게 해체된, 형용할 수 없는 어떤 형태로서의 ‘것’을 포함하고 있다고 말이다.

<물성과 해체>는 장르적 해체를 통해 먼저 문학이라는 물성을 해체할 수 있는지 탐구한다. 시가 아닌 시적인 것의 시에로의 환원, 산문이 아닌 산문적인 것의 산문에로의 환원을 통해 우리가 전유하는 것은 다름 아닌 문학 그 자체이기 때문이다. 따라서 <물성과 해체>는 함부로 시를 시라고 말하지 않으며 산문을 산문이라고 말하지 않는다. 그것의 판단은 해체할 권리를 부여받은 사람들이 아닌, 해체를 목격한 사람들의 몫으로 돌아갈 것이다.

해체의 유일한 목격자들은 장르를 부여할 권리를 가진다. 그리하여 이 지면 속에서 자생하는 어떤 텍스트들이 시가 되지 않고 산문이 되지 않더라도 뚜렷하게 의식된 ‘생명력’을 바탕으로 <물성과 해체>는 지속된다. 이 같은 방식으로 구현된 모든 텍스트는 아마도 ‘일반적’이라는 혐의에서 자유롭지 못할 것이다. 텍스트 이론 자체가 이미 일반적이기 때문이다. 따라서 이론을 무기로 가진 목격자들에게 이 잡지는 그리 흥미롭지 못할 것이다. 어떻게 써도 시적인 것은 시일 수밖에 없을 것이고, 산문적인 것은 산문일 수밖에 없을 것이기 때문이다. 따라서 그들의 촘촘한 그물망에 포착되지 않는 ‘신선한 충격’은 우리의 지향하는 바가 아니다.

오직 ‘쓰는 인간’으로 복제된 우리에게 중요한 것은 우리 또한 문학을 발생시킬 수 있으며, 그것은 널리 읽힐 수 있으며, 그로 인해 세상의 한 모서리에서부터 강한 파동을 일으켜 전체의 형태(shape)를 바꿀 수 있다는 희망이다. 따라서 우리는 멈추지않는다. 문학이 아닌 것으로 판단되는 모든 텍스트를 문학으로 환원시키는 지루한 구조 속에서 그 성장의 원리를 더욱 강조함으로써 우리는 우리만의 바운더리를 만든다. 우리는 우리만의 해체 방식으로 우리만의 물성을 가지려는 것이다.

3. 일 벌이기

탄생사까지 써놓고 보니 그럴 듯하다. 멋진 디자이너도 있다. 친구는 탄생사와 소개글을 보더니 뚝딱 하고 로고와 표지 디자인을 보내 왔다.

(디자인에 대한 이야기는 다음으로 미룰게요! 기대해주세요, 이것도 기가 막히니까요!)

글쓰는 친구들에게도 넌지시 자랑을 했다. 대부분은 술을 먹다가 자기도 모르게 누설하는 방식이었다. 그리고 이렇게 말했다. 같이 해보지 않을래? 친구들은 하나같이 내가 잘할 수 있을까? 너무 고맙지! 해경 네가 하는 거라면 뭔든지!라고 대답해주었다. 해경은 갑자기 자신만만해져서 에세이를 꼭 문학에만 국한시킬 필요가 없다고 생각해버린다. 그때부터 없는 인맥까지 싹 뒤져서 드래곤볼을 모으기 시작한다. 첫 시작은 수수께끼웍스였다. 해경의 고향 같은, 해경이 탄생하게 된 곳이나 다름없는 그곳엔 둘도 없는 아티스트 친구들이 있었다. 한 친구는 영화를, 한 친구는 미술을 한다. 너무 멋진 실력을 가진 친구들이라 구애할 수밖에 없었다. 그리고 역시 친구들은 흔쾌히 수락해주었다. 여기서 놀라운 일은 우리의 천재 디자이너도 수수께끼웍스다. 이후부턴 일이 쉬워졌다. 건축, 미술비평, 일러스트로 무궁무진하게 분야를 뻗어나갔다. 탄생사를 보여주고 물성과 해체의 철학을 어필했다. 다들 흥미를 느꼈고, 역시나 흔쾌히 수락했다. 이건 어쩌면 호쾌하다고 표현하는 게 더 맞을지도! 그렇게 어벤져스급 에세이프로젝트가 시작되었다.

4. 일 수습하기

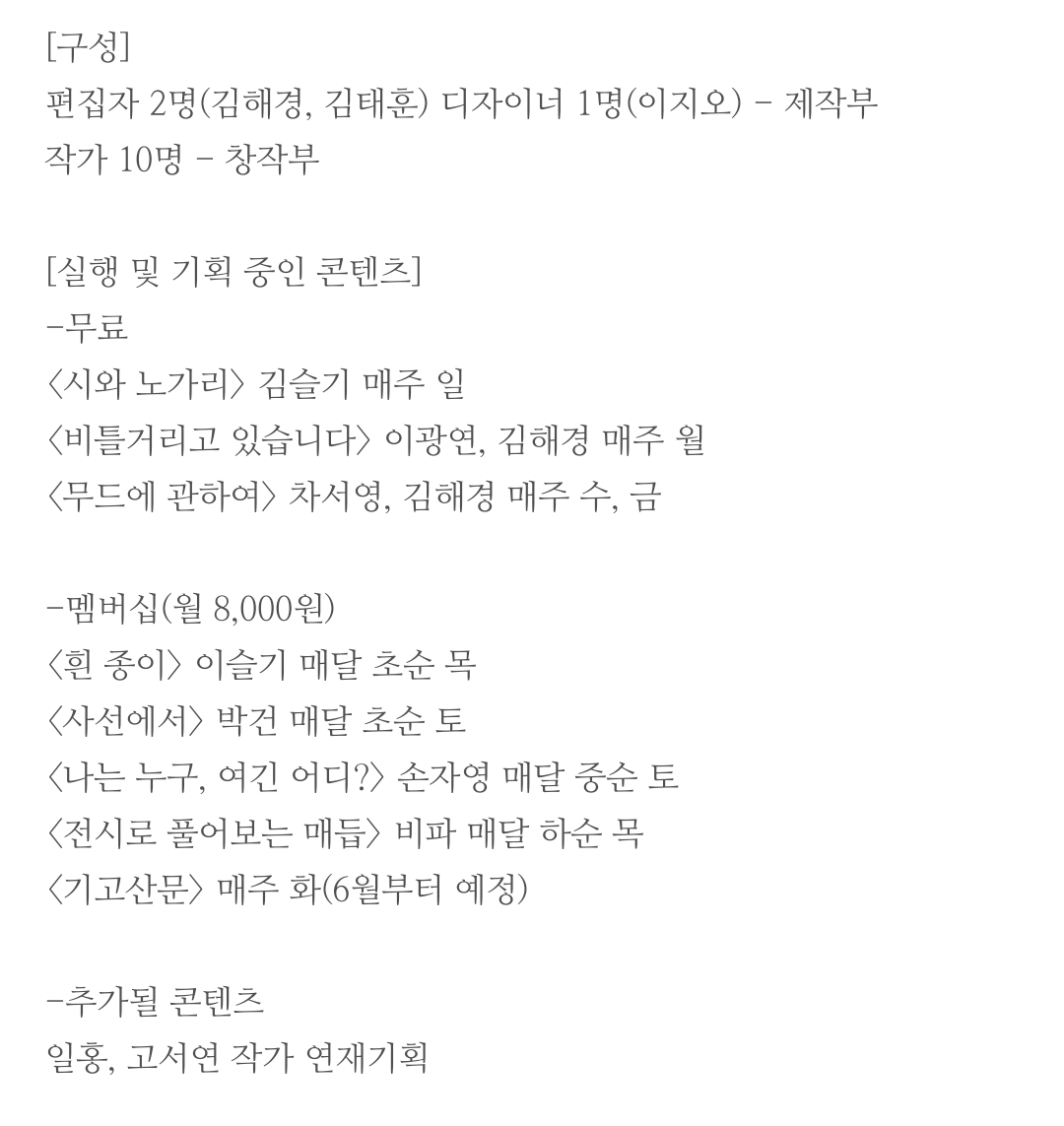

속속 원고가 도착하고 있다. 애정이 담긴 자기소개와 함께, 이야기로 엮인 자신만의 내력들이 메일함에 차곡차곡 쌓이고 있다. 이제 잘 보여주기만 하면 된다. 사람들에게 물성과 해체의 이야기가 잘 들리도록만 하면 된다. pdf로 발행하려고 했지만, 사람들이 더 쉽게 접근하고 우리도 잘 관리하고 싶어서 뉴스레터로 발행 방식을 바꿨다. 웹진의 개념은 아니지만 일주일에 두세 번 우리는 자주 만날 것입니다, 하고 약속을 한다. 연재를 시작하기도 전에 구독자가 꽤 모였고, 기대하는 반응들을 보면서 더 힘차게 준비할 수 있었다. 그리고 첫 연재날! 정말 많은 분들이 글을 읽어주었고, 좋다고 말해주었다. 감사합니다. 앞으로 더 좋아질 겁니다! 자신있게 말할 수 있다. 우리에겐 앞으로 다음과 같은 이야기들이 준비되어 있으므로!

5. 가끔 이렇게,

<물성과 해체>의 이야기를 보내드릴 것 같다. 두서없고 생각나는 대로 친구처럼 근황을 전해드릴 것 같다. 우리의 탄생은 어떤 대가 없이도 기대해주신 여러분이 있었기에 가능했으므로. 정말 친구라고 생각하기 때문에. 속 시원하게 이야기할 수 있는 곁이라고 믿고 있기 때문에. 우리의 우정에도 물성이 있다면, 허물없이 다가갈게요. 영원하도록!

![[김해경] 라이팅룸 101호의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/r1qyv23ad7ug60982t919d03au22)

의견을 남겨주세요