등의 연보학

온형근

등의 고마움은 누워 있는 시간이 많아지면서부터 남다르다.

청년 시절 만나고 헤어지던 그들의 등은 한결같이 믿음직스럽고 자랑스럽더니

굽고 작아져 아까 보았던 얼굴이 지워지기도 하는 나이라니,

그제서야 소멸로 나아가는 긴긴 날이 등짝에 새겨졌음을

일찍 잠 청한 날은 새벽부터 등에 기댄 설렘과 회한을 뒤틀며

편하게 글이 쓰여지지 않는 날은 모로 세우며 날 세우다

큰 글자 하나 등짝에 돋음새김 하렸나 보다, "허"라는 말

형용사였다가 당부의 말이었다 실소이기도 한

생존의 허구를 등에 새겼으니 나만 그러한 게 아니었을까

보이는 등마다 자꾸 헛헛함이 새어 나오니, 돋음새김이란

읽지 않으려 해도 꿈틀거리며 제 스스로 글자를 만들어내는 것

마침내 그 허허로운 글자는 살갗 깊숙이 스며들어

세월이 지날수록 그 글자는 더욱 선명해져서

등에 새긴 글자를 뭉개며 뒤척인 날일수록 여물어 단단해진다.

시작 메모

새벽마다 침대에 누워 천장을 바라본다. 누워있는 시간이 많아진건가? 등이 남다르게 고맙기도 하고 안쓰럽다. 등으로 닿는 무게감이 새삼스럽다. 언제부터인가 누워있는 시간이 길어졌다라고 자꾸 등의 존재감이 달라졌음을 느낀다.

청년 시절 스쳐간 이들의 등이 떠오른다. 그때는 모두 곧고 당당했다. 지금 거울 속 내 등은 어떨까? 굽어진 어깨선이 마음을 무겁게 한다. 시간이 몸에 새긴 흔적들을 읽어낸다. 글을 쓰려 앉았다 일어섰다를 반복한다. 등을 모로 세우며 버티는 시간들. 무언가 큰 글자 하나가 등에 새겨지는 듯하다. "허"라는 말. 허무일까, 허탈일까, 아니면 허심일까.

형용사였다가 감탄사였다가 실소가 되는 그 말. 나만 그런 게 아닐 것이다. 거리에서 마주치는 등들마다 같은 글자가 새겨져 있을 것이다. 헛헛함이 새어나오는 등들. 밤이 깊어갈수록 등에 새긴 글자들이 더욱 선명해진다. 뒤척일수록 단단해지는 삶의 무게. 이것이 나이 듦의 진실이다.

"보이는 등마다 자꾸 헛헛함이 새어 나오니, 돋음새김이란 읽지 않으려 해도 꿈틀거리며 제 스스로 글자를 만들어내는 것Every time it appears, a hollow feeling keeps leaking out, so embossing seems to create letters on its own even if one tries not to read it."

(온형근, 시인::한국정원문화콘텐츠연구소[茶敦])

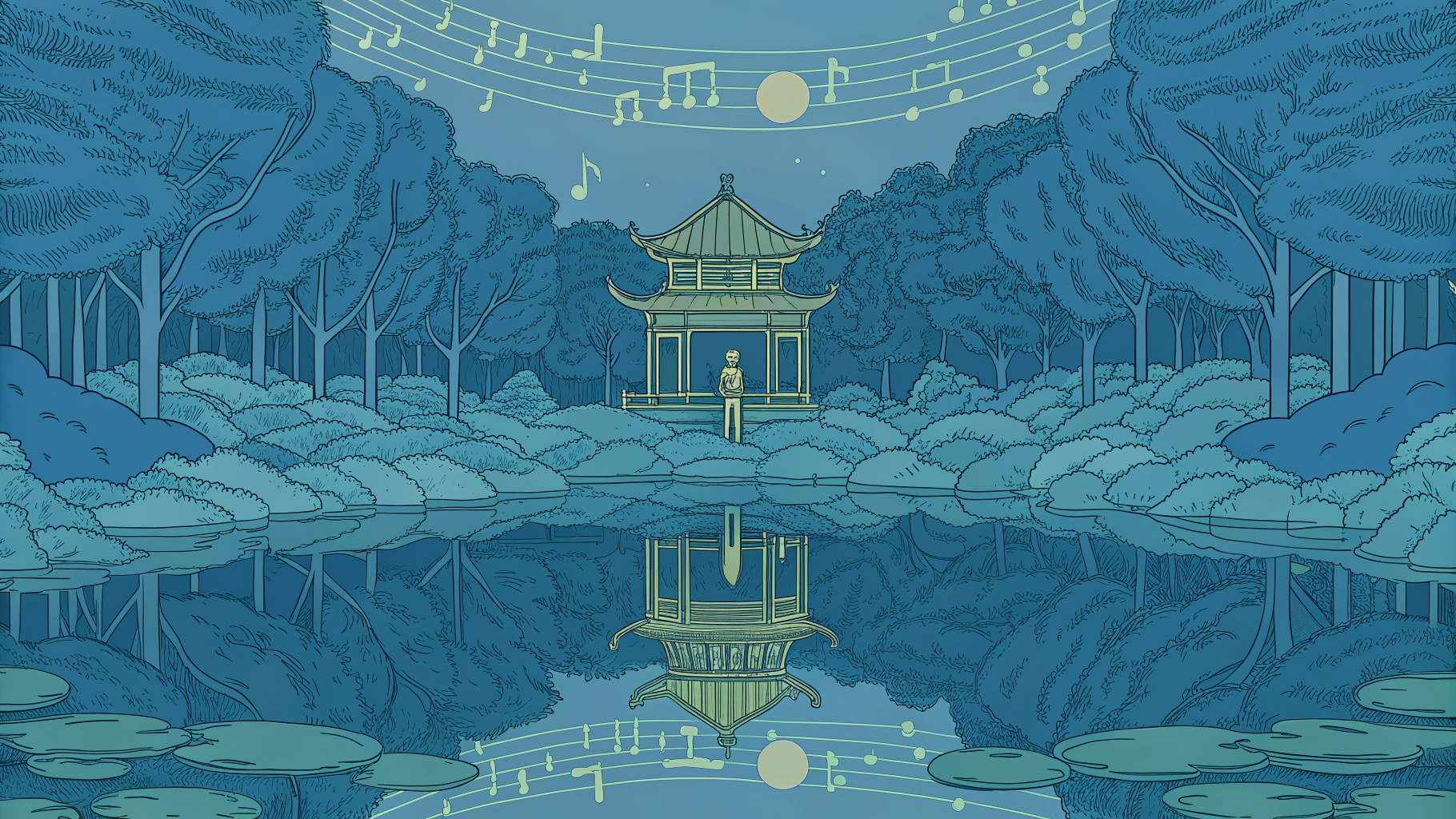

『월간::조경헤리티지』은 한국정원문화를 새로운 시각으로 당대의 삶에서 향유할 수 있는 방안을 찾습니다. 다양한 접근 방법으로 짧은 단상과 긴 글을 포함하여 발행합니다. 감성적이고 직관적인 설계 언어를 창발創發합니다. 진행하면서 더 나은 콘텐츠를 개발하고 생산하면서 주체적, 자주적, 독자적인 방향을 구축합니다.

"한국정원문화콘텐츠연구소는 '방달초예반발(放達超睿反撥)'의 정신을 지향합니다."

매임 없는 활달한 시선으로 전통의 경관을 응시하며, 보편적 슬기를 뛰어넘는 통찰로 그 속에 담긴 옛사람의 마음을 읽어냅니다. 나아가 고착된 현실의 언어를 거슬러, 오늘날의 현대적 언어로 우리 정원의 미학을 다시 다스리고 되살리는 평론 작업을 추구합니다.