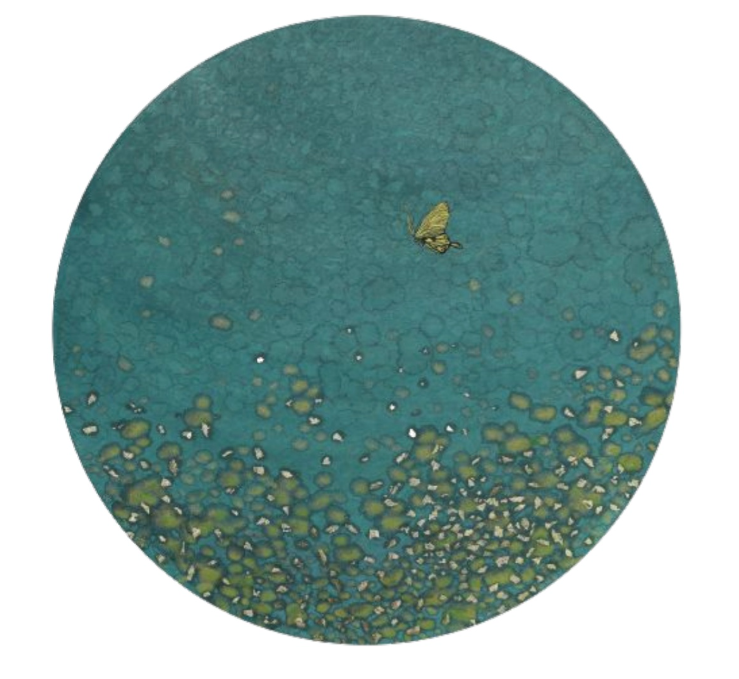

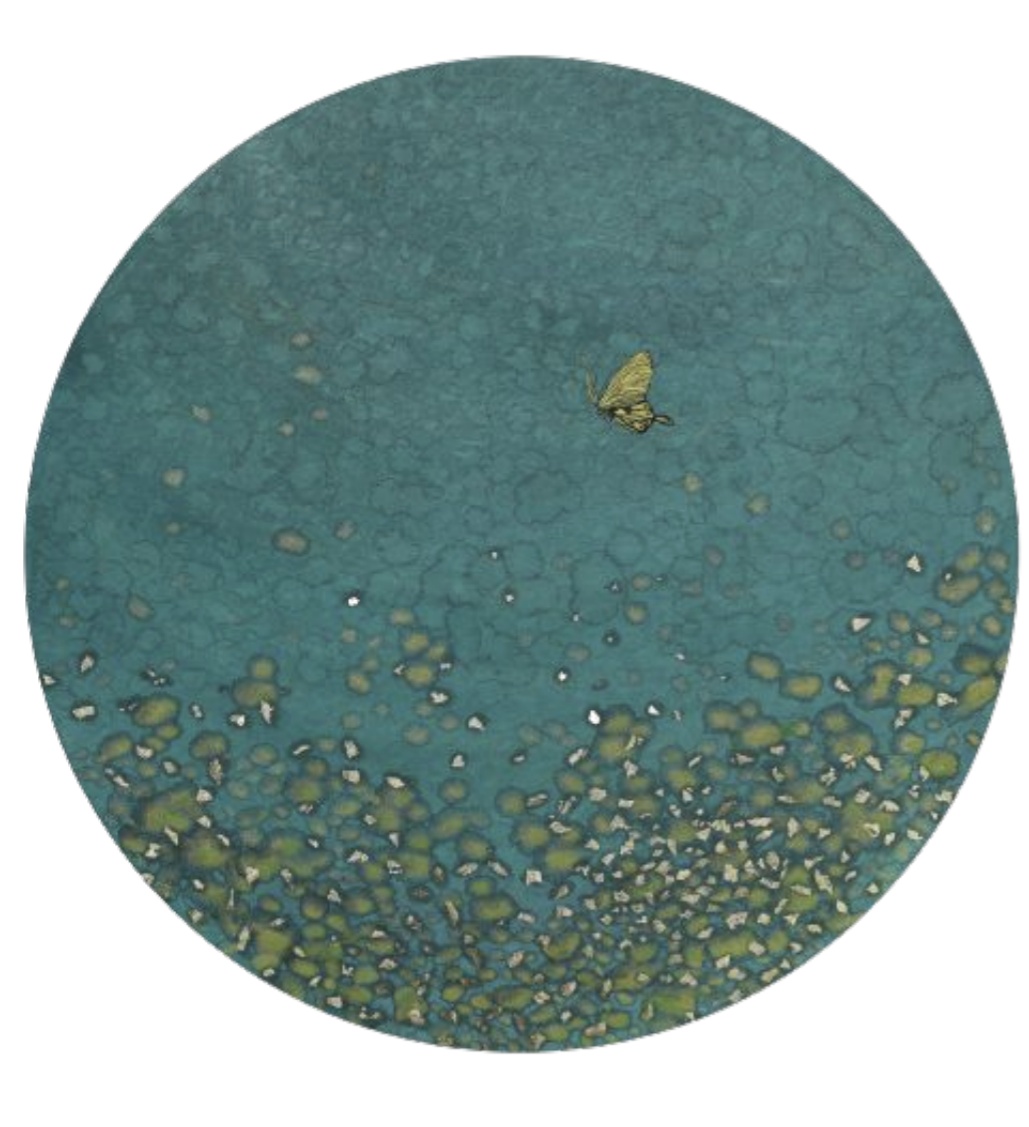

나비야 나비야 이리나라 오너라

노랑나비 흰나비 춤을 추며 오너라

봄바람에 꽃잎도 방긋방긋 웃으며

참새도 짹짹짹 노래 하며 춤춘다

아기가 듣는 첫 노래

아기가 엄마의 품에서 잠이 들기 전이다.

온몸을 꼬아대며 오는 잠을 어찌할 줄 모르며

잠투정이 시작된다. 배우지 않아도 절로 나오는 노래가 바로 “나비야”다.

아기 자장가로 불러주면 좋다던지 그런 말을 들어 본적은 없다. 그냥 엄마가 되면서 자동적으로 입에서 흘러나온다. 아기는 이내 잠이 든다. 아기가 만난 세상은 엄마 뱃속과 다르다. 들리는 소리, 빛, 젖은 기저귀, 배고픔 등 오감을 자극하는 어수선한 환경에 놓인 나비는 이내 엄마의 단아한 목소리와 속삭이는 노래에 얼굴한번 비비고는 눈을 감는다. 아기를 안고 볕을 쬐러 나가본다. 겨우내 아기와 씨름을 하고 낮볕이 따스해지니 이제 아기띠를 하고 나가본다. 아마 5월쯤이였을 것이다. 눈 앞에 꽃들과 푸른 나무들이 집에만 박혀있던 나에게 너무 새롭게 느껴진다. 결혼 전에는 꽃이 아름답다고 느낄 줄도 몰랐다. 계절의 변화에도 무심한 세상이 즐거운 20대였다. 아기가 생긴 후로는 아기에게 모두 “보여줄 것들”로 시선이 바뀌었다.

아기가 만나는 첫 세상

글도 모르는 아기에게 보여주는 첫 그림책에는 어김없이 나비가 제일 먼저 등장한다. 아기가 아장아장 걸으며 나비를 쫓는다. 엄마도 책 속 아기의 걸음속도만큼 아장아장 읽어준다. 우리 아기는 눈으로, 귀로 나비를 보다가 밖에서 만난 나비를 보고는 손가락을 뻗는다. 나비는 우리의 시선에서 늘 5초 이상을 머물러주지 않는다. 아쉽게도 꽃에 앉아 있다 우리를 느끼는 순간 펄럭펄럭 사라진다. 아기에게 나비에 대한 각인된 기억은 가장 편안하고, 가장 부드럽고, 가장 온화한 만남이다. 따스한 햇살만큼이나 반가운 첫 친구다. 나비를 시작으로 아기는 더 많은 것이 눈에 들어오기 시작했다. 아이가 새 세상을 만나는 동안 난 세상과 멀어졌다.

나도 다시 날아올라

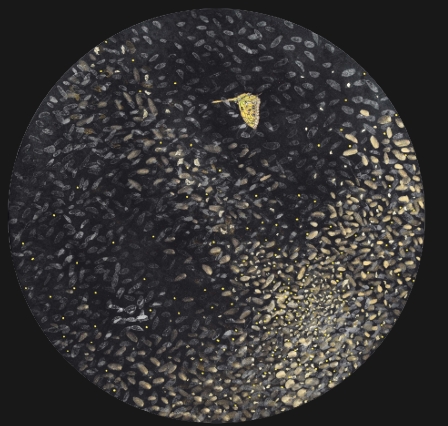

돌아보면 아무 것도 모르고 가정을 이루고, 엄마가 되었던 것 같다. 30대 초반은 가정을 꾸려가기에 불안정하고, 육아와 살림이 미숙했다. 나의 불완전한 육아가 아기에게 전달이 될까봐 마음을 숨겨보지만, 예민한 아이는 잘 알아챘다. 아기 입장에서 보면 나비같은 엄마를 만나게 될지 사마귀 같은 엄마를 만나게 될지 모를 것 이다. 지내 온 얼룩진 흔적들을 보면 난 나비같은 엄마는 아니였다. 아기에게 보여줄 세상에 마음이 부풀어 있었지만 내면에는 나 자신을 감당하지 못하는 힘듬으로 내면의 “나”와 아기가 만나는 “엄마”사이에 괴리감이 물과 기름 격이였다. 엄마는 꽃에 앉은 나비가 안보였다. 엄마로서 고군분투하느라 나비가 유유히 나는 예쁜 모습을 볼 여유가 없었다. 나는 이제야 천천히 꽃에 앉은 나비가 보인다. 점점 괜찮아지고 있는 것 같다. 오롯이 아이들을 키우는 시간에서 나를 돌아볼 시간이 생기면서 내 안에 소리가 진심으로 들리기 시작했다. 이제 날 위해 날아보자. 엄마는 나비가 되어 복잡한 세상으로 유유히 날아오른다.

의견을 남겨주세요