밤 항해

캐나다와 미국 사이, 후안 데 푸카 해협Strait of Juan De Fuca을 빠져나오자마자 훅 들어오는 태평양 스웰에 화들짝 놀란 뒤로는 결단코 깜깜할 땐 바다에 있지 않으리라 다짐했습니다. 그러나 그게 되나요.. 워싱턴주, 오레건주, 그 아래의 캘리포니아 북부에 내려올 때 까지 여름의 긴 일조시간을 이용해 주로 데이세일링을 했지만, 일몰 후에도 아직 도착하지 못해 어둠 속에 항해한 일이 몇 차례 있었습니다. 배도 못 믿겠고, 배에 탄 우리도 못 믿겠고, 정말 조마조마했죠.

험하기로 유명한 북미 서부 해안에서도 최악 멘도시노를 간신히 지난 뒤, 포트브랙Fort Bragg에서 2주나 날씨를 기다리다 출항한 첫 공식 야간 항해는 고통 그 자체였습니다. 출항도 늦었고, 배도 너무 느려서(나중에서야 엔진 문제를 발견), 닳고 닳도록 시뮬레이션한 기상예보 구간에 한참 뒤쳐지고 말았습니다. 그리고 미처 시뮬레이션 못한 강풍에 또한번 얻어맞았죠. 게다가, 나태함의 늪에 빠져 아스토리아 난봉꾼이 박살냈던 나침반조차 교체하지 않고 있었기에 야간항해의 고통은 한층 더했습니다.

다시는 야간항해를 하지 않겠다고 또한번 다짐했지만, 데이세일링으로 커버가 안 되는 긴 구간항해는 별수 없었습니다. LA에 도착할 때까지 온전한 야간 항해는 하지 않았지만, 때때로 새벽 2-3시 출항은 피할 수 없었습니다. 온 세상이 깜깜할 때 닻 올리고 암흑 속에서 우리를 기다리는 태평양 스웰을 영접하러 가는 건 정말 무서웠습니다. 그 때의 출항 스트레스란..!

그래도 이 때까지는 여름의 긴 일조시간이 있었기에 하루 70-80 해리 거리도 소화할 수 있었습니다. 하지만, 멕시코 태풍 씨즌을 피해 한국에서 머물다 다시 LA의 배로 돌아온 12월에는 해 떠 있는 시간이 너무 짧았습니다. 우리 호라이즌스호의 속도로는 이젠 하루 40해리 거리도 아슬아슬했죠. 이 땐 특히나 항해 자체가 너무 싫었기에 다시 배 타고 항구를 나가는 일조차 내키지 않았는데, 야간항해와도 화해를 하지 않으면 안 되는 상황이 코 앞에 있었습니다.

LA를 떠나 샌디에고 북쪽의 다나 포인트Dana Point에서 닻 내리고 하룻밤 쉰 후, 엔세나다를 향해 1박2일 야간항해를 한 밤은, 고르고 고르고 또 고른, 바람이 없고 만만한 날씨였습니다. 미국에서 멕시코로 넘어가는 바다 자체는 얌전했으나, 하늘이 난리였습니다. 헐리웃 영화에서처럼 저공 비행하며 스포트라이트로 바다를 비추는 헬리콥터들이 가득이었거든요. 우리는 멕시코 방향으로 가는 배니까 오해하진 않겠지- 출국 신고를 온라인으로 했는데 설마 잘못돼서 우리를 마약 밀매선 같은걸로 오인하면 어쩌지- 이런 말도 안되는 걱정이 다 들더군요. 레이더로 노 젓는 조각배조차 다 볼수 있을텐데, 그 많은 헬기들은 왜 저공 비행을 하며 무고한 세일링 요트까지 불안하게 했을까요. 호라이즌스호의 시끄러운 엔진 소음에 더해 심란한 헬리콥터 소음까지, 만만한 바다에서도 편안하지 않았던 항해였습니다.

그러던 호라이즌스 호가 마지막에는 연속 2박3일씩 항해를 하며 쭉쭉 빠르게 남하했답니다. 항해 시간이 길어 도착 시간을 유연하게 조절할 수 있으니 일몰 전에 도착해야 한다는 압박이 없었고, 속도에 조바심을 내지 않으니 바람이 약해도 맘 편하게 기다릴 수 있었습니다. 엔진을 쓰지 않으니 피로도가 낮아 2박 3일도 할만 하더군요. 처음 야간항해를 한 이후에 필요한 경우 새벽 출항을 할수 있었던것 처럼, 2박3일 항해에 한 번 성공하니 그 다음 항해 계획을 세우는 것이 더 자유로워졌습니다.

엔진 수리, 새 나침반, 리깅 튜닝, 스테이 세일의 적극적인 사용, 야간 조명과 밤 당번 시스템의 정비 등, 배도, 그리고 배에 탄 우리도 좀더 준비가 된 것도 큰 차이를 만들었습니다. 안정적인 바람에 밤 당번을 서며 뉴스레터를 쓸수 있던 항해도 있었지만 이틀 밤낮 강풍과 거대한 파도에 멀미를 느낄 때도 있었습니다. 그러나 배에 대한, 그리고 우리에 대한 (없던) 믿음 덕에 야간항해 자체를 만끽할 수 있었습니다.

달

"한 번도 달 뜬 밤에 항해한 적이 없었어"

포트 브랙에서 만나 우리와 같은 경로로 카보 산 루카까지 항해한 조반니&희진의 하소연처럼, 우리도 밴쿠버에서 엔세나다에 내려오기까지 항해 중에 달빛의 도움을 받아 본 적이 없었습니다. 대체로 안개나 구름이 가득해 하늘도 바다도 그냥 아무 것도 없는 검은색이었거든요. 그러나 엔세나다 이후로는 맑은 날이 많고 지긋지긋한 안개도 더이상 없어, 드디어 달빛 항해를 할 수 있었습니다. 달빛이 수면을 비추는 밤은 전혀 다른 음악이더군요.

초생달일 때는 해 진 뒤 너댓 시간 뒤면 달이 져 버렸습니다. 지는 달이 그렇게 아쉬울 수 없더군요. 하늘에 별이 가득이어도, 바다를 비추어줄 만한 빛은 더이상 없기 때문에 해가 뜰 때까지는 어둠 속에 항해를 해야 했습니다. 하지만 점점 달이 차오르면서 뜨고 지는 시간이 늦어져, 이 어둠의 구간이 점점 짧아집니다. 마지막 야간항해는 보름달과 함께 했는데, 보름달은 해 질때 이미 떠 있다가 아침해가 솟을 때까지 바다를 밝게 비추어 줍니다. 긴 겨울밤 내내 우리와 함께 해 주니 참 고맙더군요. 해 지면 달이 있고, 달 지면 해가 뜨고..

별

멕시코 서쪽의 태평양에서 항해하는 우리 배 기준, 육지는 동쪽에 있는데요, 새벽 즈음에 동쪽 해안에 정체불명의 불빛이 딱 하나 보입니다. 야간항해 중 수평선에 빛이 보이면 긴장이 되게 마련이죠. 꼭 닻 내린 세일링 요트의 마스트라이트같이 보입니다. 그러나 근처에 육지는 있을리 없고, AIS에 다른 배도 보이지 않습니다. 몇 번이나 이 불빛에 긴장한 뒤에야, 이게 '샛별'이라는 것을 깨달았답니다. 새벽에 동쪽에서 뜨는 별, 금성이죠. 수평선에서 떠올랐다가, 점차 위로 올라갑니다. 주위 별에 비해 독보적으로 밝아서, 다른 배나 등대에서 나오는 빛으로 착각을 하게 됩니다.

첫 야간항해에서 혼쭐이 난 후, 편안한 야간항해를 위해 나침반도 거금을 주고 장만했습니다. 유리 재질에 큼직한 숫자, 밤에는 눈이 부시지 않은 야간 조명도 들어옵니다. 그러나 파도가 높은 날은 나침반 보며 조타하면 멀미가 나기 쉽습니다. 이 때에도 별이 큰 도움이 되는데요, 특정한 별을 기준으로 조타를 하면 시선을 멀리 둘 수 있거든요. 멀미 날 때 수평선을 보면 가라앉는 것처럼, 제 자리에 가만히 있는 별을 보는 것도 도움이 된답니다.

야간 항해를 반복할수록 익숙한 별자리들도 늘어납니다. 가장 눈에 잘 들어오는 것은 아무래도 북두칠성입니다. 이 중 국자의 끝 부분에 있는 두 별에 연장선을 그으면 북극성을 만납니다. 나침반이 없어도 쉽게 찾을 수 있는 북쪽이죠.

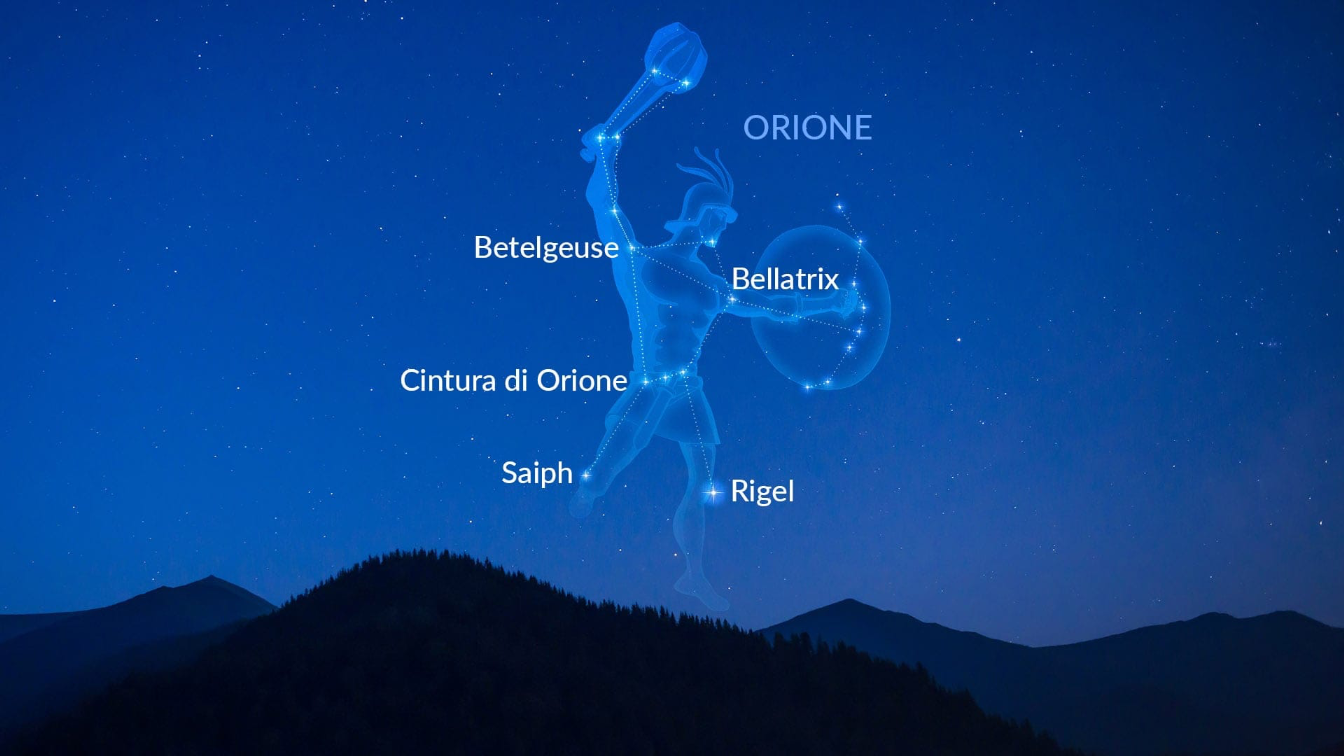

두 번째로 눈에 잘 들어오는 별자리는 오리온입니다. 이렇게 생긴 별자리예요:

흠.. 이걸 가지고 아래와 같은 그림을 상상하는 건 다소 무리다 싶지만:

어쨌든 사냥꾼의 허리에 걸린 별 세개가 유난히 밝아서 금방 눈에 들어온답니다. 이 허리띠의 양 끝이 동쪽과 서쪽을 가리킵니다.. 알고보니 북반구에서는 겨울철에만 보인다고 하네요.

항해하다 궁금한 별자리가 있을 때 유용하게 쓰는 도구가 있는데요, Sky Map이라는 앱입니다. 앱을 켜고 하늘을 향하면 지금 보고 있는 별이 무슨 별인지 알려줍니다.

산블라스

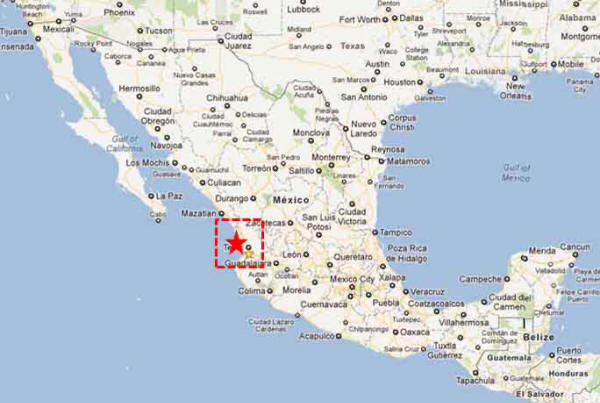

엔세나다에서 두 달이나 발이 묶였던 탓에, 남은 일정을 시간 안에 해낼 수 있을까 걱정이 컸습니다. 늦어도 3월 초에는 이탈리아에 가야 했거든요. 하지만 이 연속된 야간항해 덕에 호라이즌스호는 최종 목적지 산블라스San Blas에 도착해, 배를 육상 계류장에 올리고도 며칠이란 시간이 남아, 여유롭게 떠날 준비를 하고 있답니다.

멕시코 메인랜드 서부의 중간 즈음에 있는 산블라스는 육상 계류 시설이 있는 마리나가 아니라면 그링고들이 찾아올 이유가 별로 없는 마을입니다. 유적지도 없고, 어두운 색 모래 해변의 물은 탁해 보이기 때문에 바다가 그다지 매력적이지도 않기 때문이죠. 그렇기 때문에 그링고가 아니라 현지 주민이 주인공인 느낌이라 참 좋습니다. 사막 지역을 항해하느라 오랫동안 보지 못한 푸른색의 나무와 풀을 보는 즐거움도 상당히 크더군요. 마리나에 가는 길, 아래와 같은 풍경이 참 이국적이었습니다:

어쩌면 바하 캘리포니아에서 찾지 못한 멕시코의 매력을 이 곳에서 찾은 것도 같습니다. 친절한 주민들, 맛있는 음식, 저렴한 물가, 아늑한 마을, 한겨울에 맞이하는 여름 등..

이 지역은 봄에서 가을 사이 허리케인이 자주 출몰하고 폭우와 폭염이 찾아오기 때문에, 겨울이 성수기인 곳입니다. 선주는 올 겨울 다시 돌아와 항해를 한다고 하지만, 저는 이제 배에서 완전히 내리게 됩니다. 재작년 8월, 밴쿠버에서 항해 시작할 때 한 달 도와준다는 것이 이렇게 멀리 오게 되었네요.

이제 일기예보 앱을 강박적으로 확인할 일도, 강풍 소리에 심란할 일도, 닻 밀릴까 걱정할 일도 없다니 마음이 편합니다. 개인적으로는 태평양보다는 지중해에서 하는 항해가 저와 더 잘 맞는 것 같습니다. 필명이 괜히 이지세일링easysailing이 아니거든요.. ㅎㅎ

아메리카 대륙에서는 비행기 환승조차 할 일이 없었는데, 캐나다, 미국과 멕시코를 구석구석 항해하고, 덤으로 쉬는 기간 브라질에서도 지냈습니다. 어쩌다 보니 태어나 처음으로 북미, 중미, 남미를 집중 체험하게 되었군요. 최근 2년간은 이 항해가 제 삶의 중심에 놓였던 것 같은데요, 이 시간이 그리운 순간도 찾아올 것 같은 느낌입니다. 뭐든 지나고 나면 이렇게 아쉬울까요. 오늘의 뉴스레터는 지금 기분을 잘 표현해주는 엔니오 모리코네의 음악으로 마무리하겠습니다.

편안한 일요일 되세요!

의견을 남겨주세요

붐바야

태평양 밤바다의 너울 위에 떠있는 그 공포를 오롯이 느낄 수는 없겠지만, 지금까지의 뉴스레터를 통해 상상의 나래라도 펼쳐 볼 수 있어 좋았습니다. 멀지 않은 날에 다음 항해가 다시 시작될 것이라 믿으며 마음 깊이 감사함을 전합니다. 고생하셨습니다~

스키퍼 매뉴얼

영상이 익숙한 시대, 글로 쓰는 항해기의 빈 부분을 상상으로 채우며 꾸준히 함께 해 주시는 독자님들 덕에 글 쓰는 재미가 있었어요. 감사합니다!

의견을 남겨주세요