브루셀에서도 어김없이 비가 내렸다. 버스 창 밖으로 사람들을 구경했다. 비를 피해 처마 밑에서 오돌오돌 떠는 게 멀리서도 보였다. 그 모습이 남 일 같지가 않았다. 경량패딩을 입은 사람들 사이로 쪼리를 신고 뚜벅뚜벅 걸었다. ‘난 여행자니까, 처량하지 않아!’ 그런데 8월은 여름 아니었나? 유럽 날씨는 하여튼 이상하다.

여하튼 비를 피할 겸 뮤지엄 원데이패스를 구입해 무려 4군데를 돌았다. 뽕 뽑았네 뽕 뽑았어. 가장 먼저 방문한 박물관은 ‘벨기에 만화 센터‘다. 벨기에라는 나라는 왜 만화로 유명할까.

2층만한 문을 열고 들어서니 에르제 Hergé와 땡땡 Tintin이 나를 맞이했다. 참고로 에르제는 유럽만화의 아버지라 불린다. (에르제? 그는 누구인가) 이 만화는 넷플릭스에서 시즌2와 시즌3를 볼 수 있다. 하지만 한국어 자막이 없으므로… 그냥 아침마다 배경 삼아 틀어둔다. 프랑스어 듣기 공부도 할 겸.

스머프도 벨기에 만화라는 사실! 왜 지금까지 미국 만화라고 생각했을까. 어느 블로그에 따르면, 벨기에의 만화를 미국 NBC 방송에서 수입해 애니메이션으로 제작했다고 한다. 1981년부터 1989년까지 약 10년 간 무려 256부작으로 방영되었다고 하니 그럴만도.

내가 알고 있는 벨기에 만화가 더 없을지, 현재 벨기에에서 어떤 만화 작가들이 활동하고 있는지, 어떤 트렌드를 갖는지 궁금해지기 시작했다.

고양이(Le chat)라는 만화도 꽤나 유명한 것 같다. 프랑스 파리에서 전시를 할 정도로. 물론 이것도 프랑스어로만 되어 있어서 네이버에 검색하면 아무것도 안 나온다….

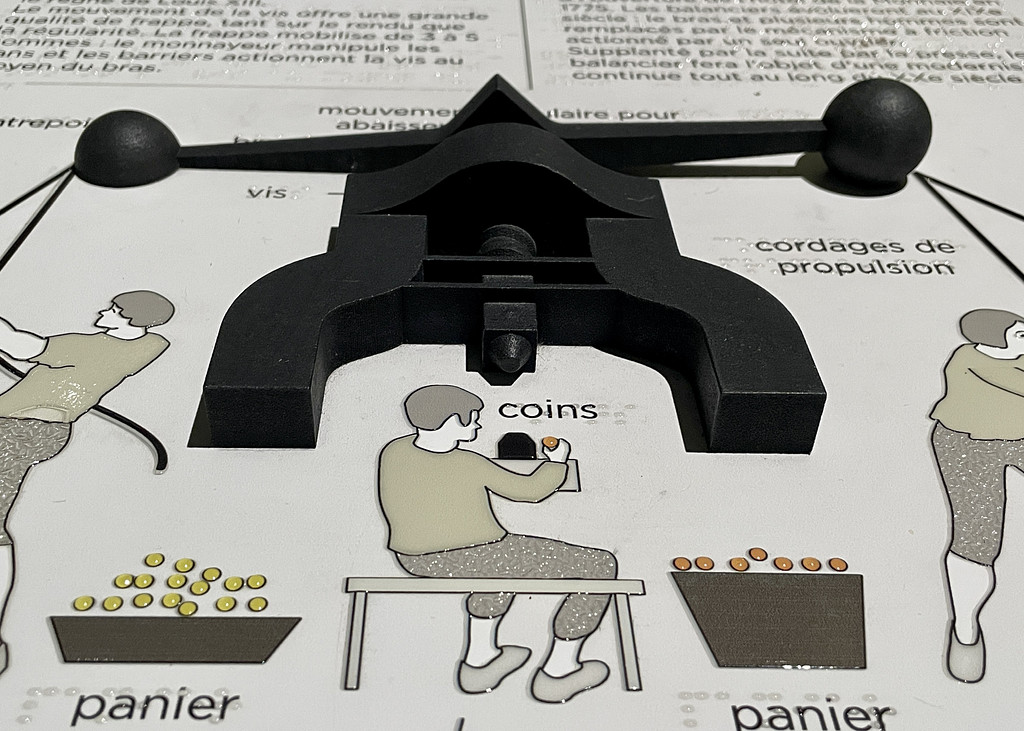

아무튼, 만화센터 전시는 만화의 발전과 유래를 설명하는 2층부터 시작한다. 고대부터 인간은 만화를 좋아했다는 사실을 알 수 있었다. 언제봐도 비호감인 일본의 전통회화와 고대 이집트의 그림부터 역사를 훑어봤다. 일본 그림은 아무리봐도 눈이 밉상이다.

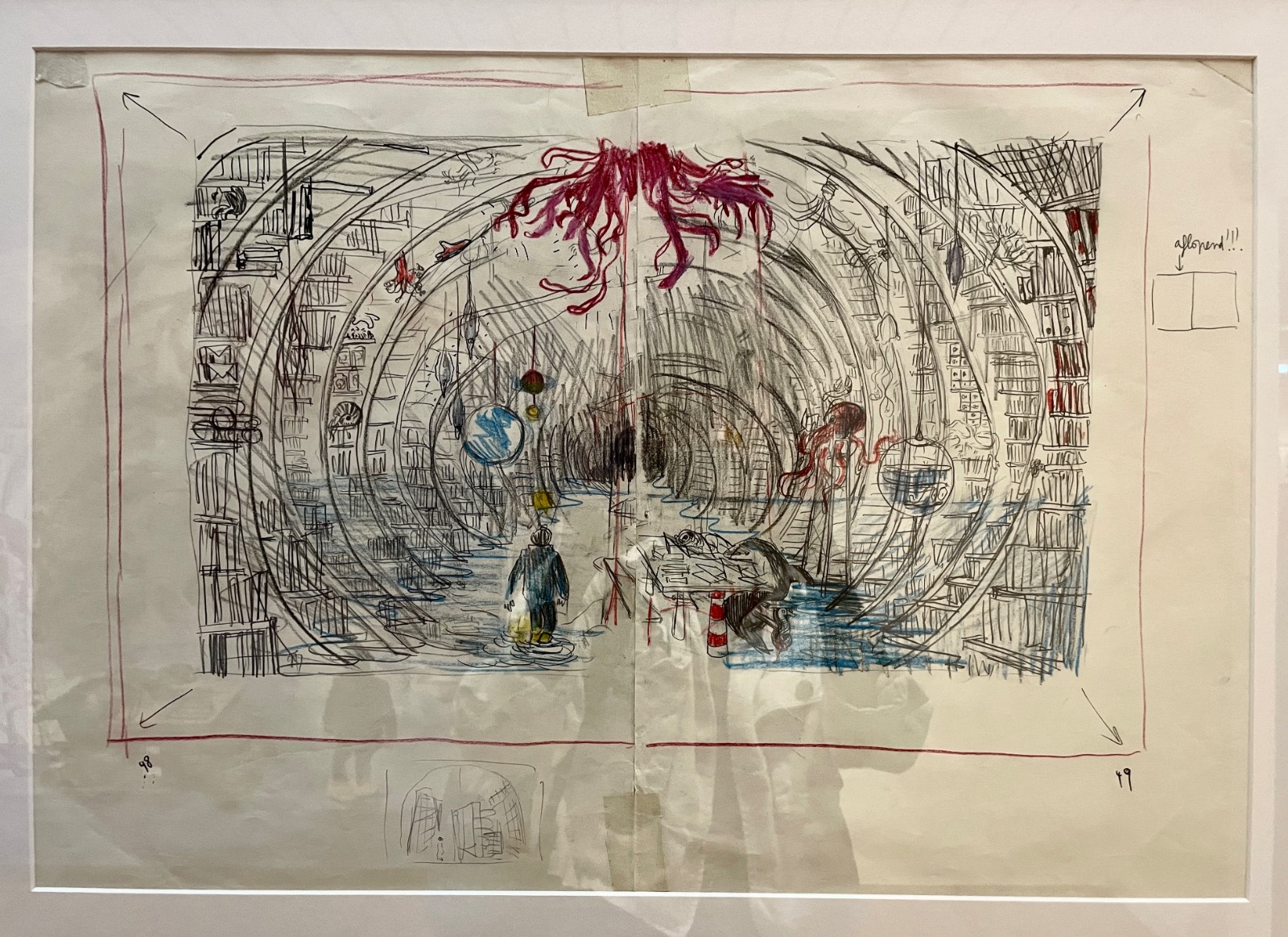

이어서 만화를 그리는 방식이 어떻게 진화해 왔는지 알아보는 세션으로 넘어간다. 연필로 그린 그림, 펜으로 그린 그림, 채색된 그림, 타블렛으로 그린 일러스트 사례들이 시간 순서대로 전시되어 있다. 생각보다 여러 방법으로 만화를 제작할 수 있다는 점이 흥미로웠다.

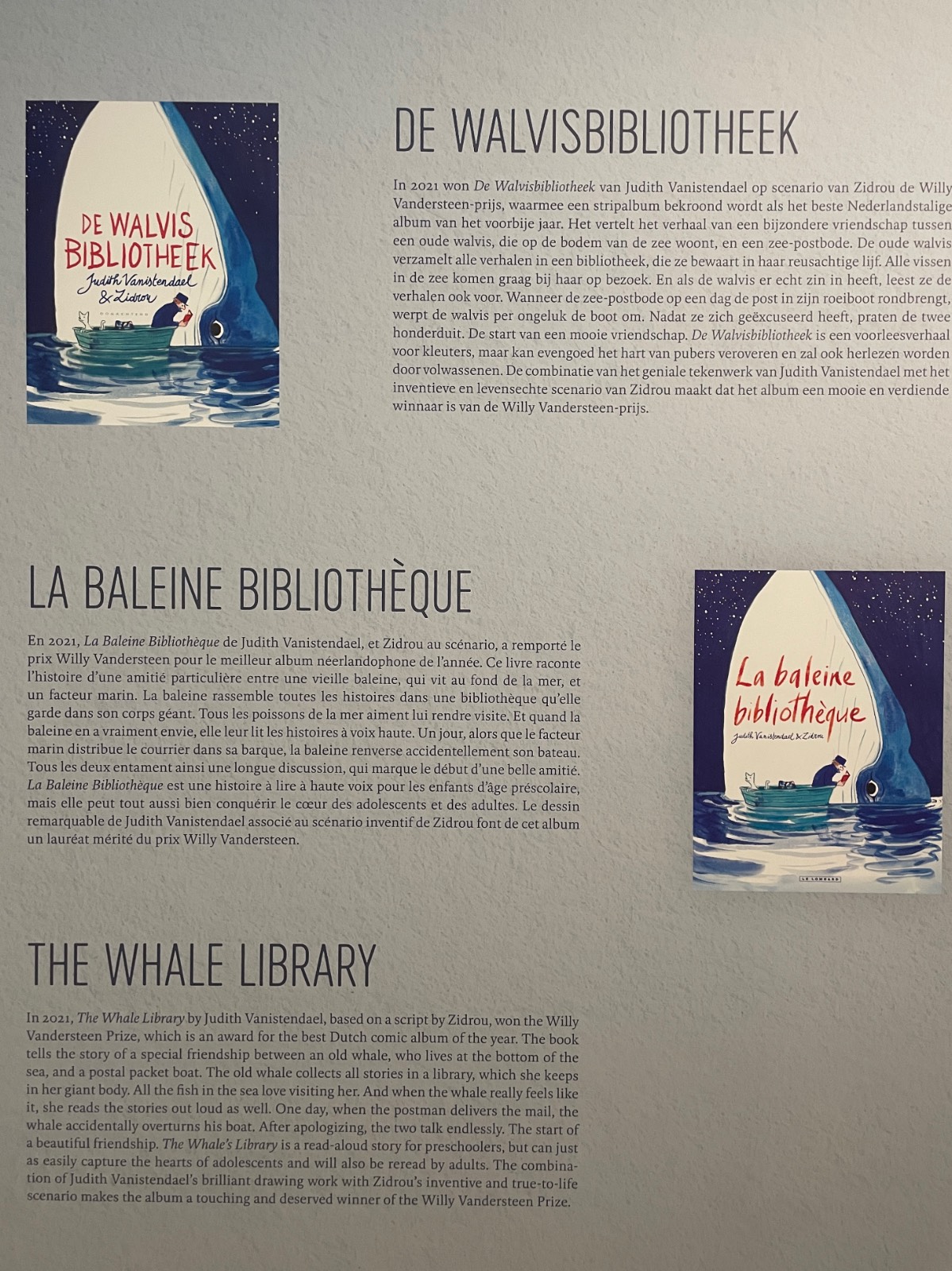

그런 다음 만화를 주제로 구분한 장르가 소개된다. 미스터리, 액션, 아동, 여성, 동물 등 점차 다양한 주제가 나오는 듯 했다. 이제 만화는 단순히 뉴스 한 꼭지만 등장하지 않는다. 장르뿐만 아니라 만화의 형태도 책이나 영화, 보드게임이나 피규어 등까지 폭넓게 개발되고 있다.

제주 저지리 ‘토리의 꿈 게스트하우스‘에 머물던 때 만났던 언니가 문득 생각났다. 이름도 기억나지 않는 그 언니는 제주를 여행하면서 프리랜서로 자막을 그리는 일을 했다. 일본 만화책에서 ‘일본어’ 대사를 모두 지우고, 그 자리에 한국어를 그려 넣는 일이었다. 영상에 자막을 넣는 일은 한 가지 폰트로 타이핑만 하면 되는데, 만화책은 단순하지 않았다. 인물의 감정과 상황을 고려해 때로는 흐물거리는 글자로, 때로는 뾰족한 글자로, 때로는 현란한 글자로 그려 넣었다. 언니는 요즘도 이 일을 하고 있을까..?

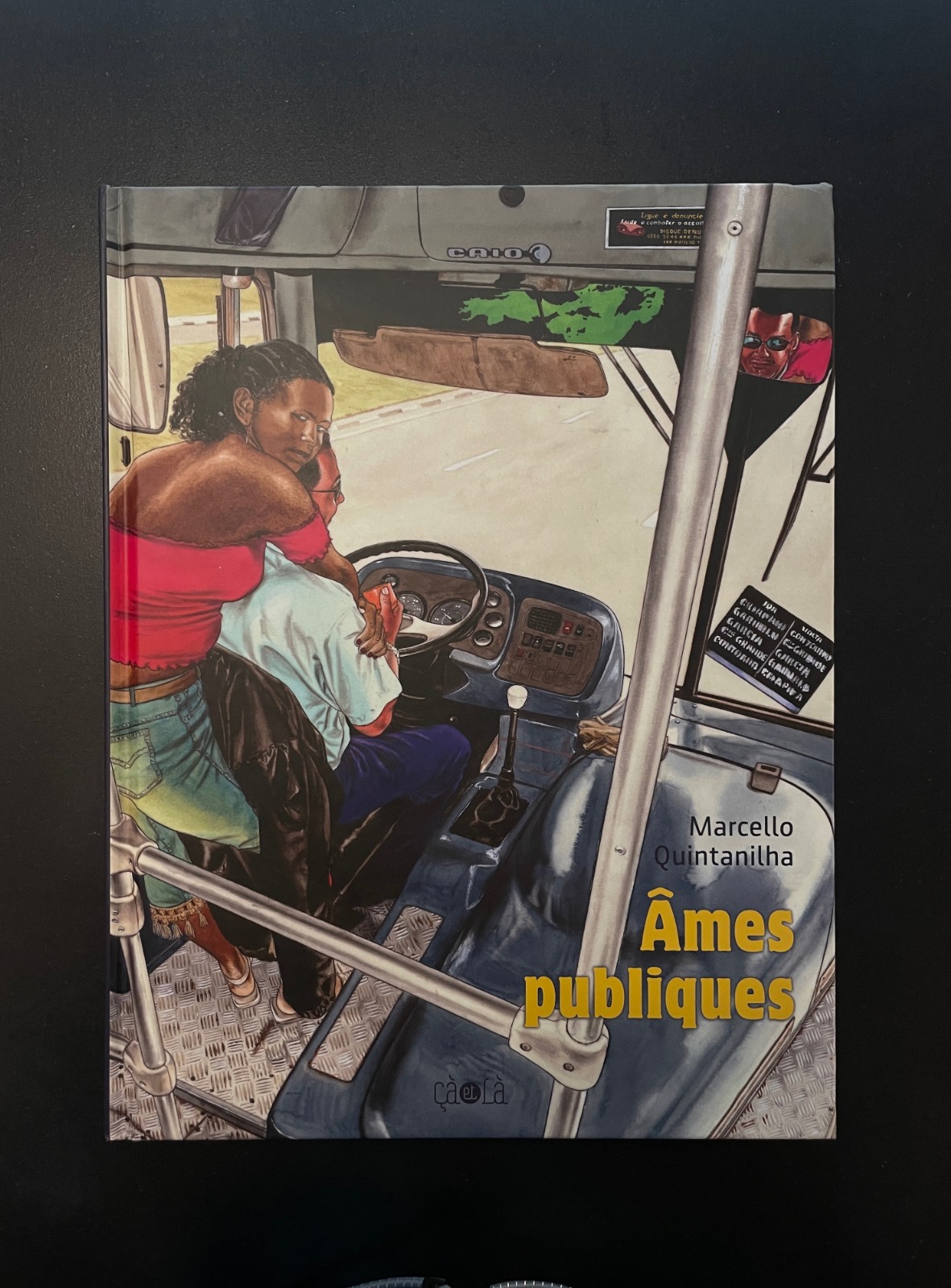

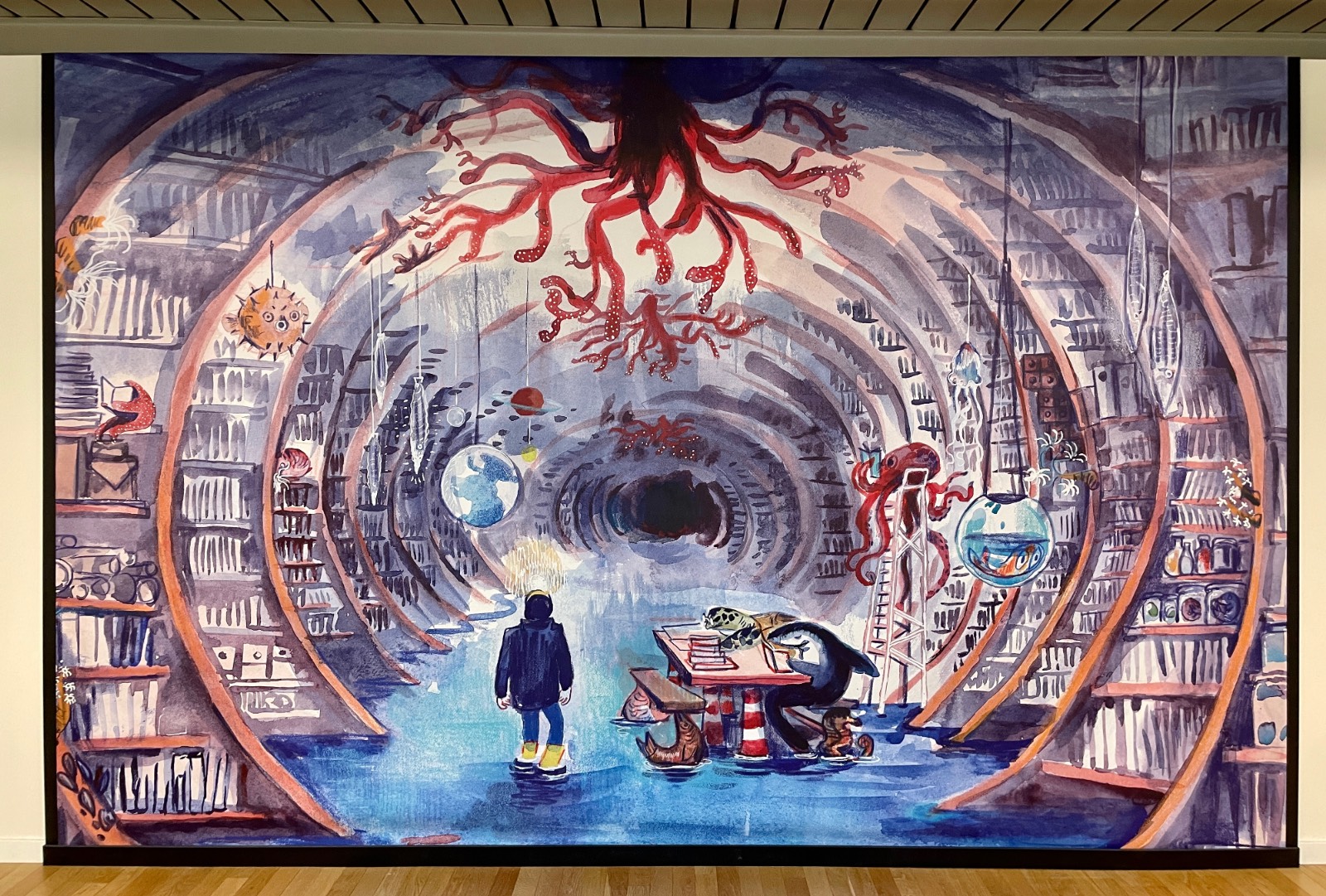

2층에서 만화란 무엇인지 알아본 뒤, 3층으로 올라갔다. 3층은 작가별로 구역을 나눠 전시하고 있었다. 작품 궤적을 보면 작가의 특색을 파악할 수 있었다. 프랑스어 공부도 할 겸 언젠가 도서관에서 빌려볼 생각으로 마음에 드는 작품을 찍어 왔다.

인종, 죽음, 사랑, 갈등 등을 그로테스크하게 표현한 만화가 좋았다. 한국에서는 접하기 힘든 만화책들이므로 가능한 모두 읽어보고 싶다. 전시 규모는 큰 편이었다. 만화를 좋아하는 사람이라면 하루종일 읽어도 시간이 부족할 만큼 작품 수가 많았다. 물론 프랑스어가 가능해야… 읽을 수 있다.

세상을 바꾸는 만화 - Draw for change

전시장 한 켠에서 만화로 세상을 바꾸는 작가 6명의 특별전이 진행중이었다. 미국(Ann Telnaes), 멕시코(Mar Maremoto), 이집트(Doaa El-Adl), 러시아(Victoria Lomasko), 시리아(Amany Al Ali), 인도(Rachita Taneja), 각국에서 발생하는 사회적 문제를 작가의 시각으로 그려냈다. 이 만화들은 세상에 사회문제를 알리고, 동시에 사람들을 연대하게 만들 것이다. 그래서 개인적으로 문학이든, 음악이든, 그림이든 예술로 투쟁하는 사람들을 좋아한다.

쉬운 만화 사인물

이 전시는 찍은 사진이 유독 많다. 한국에서 복지관의 내부 사인물을 쉽게 개발하는 업무를 했었다. 그래서인가 표지판이 자꾸 눈에 띄고, 자연스럽게 휴대폰을 꺼내 들어 찍게 됐다.

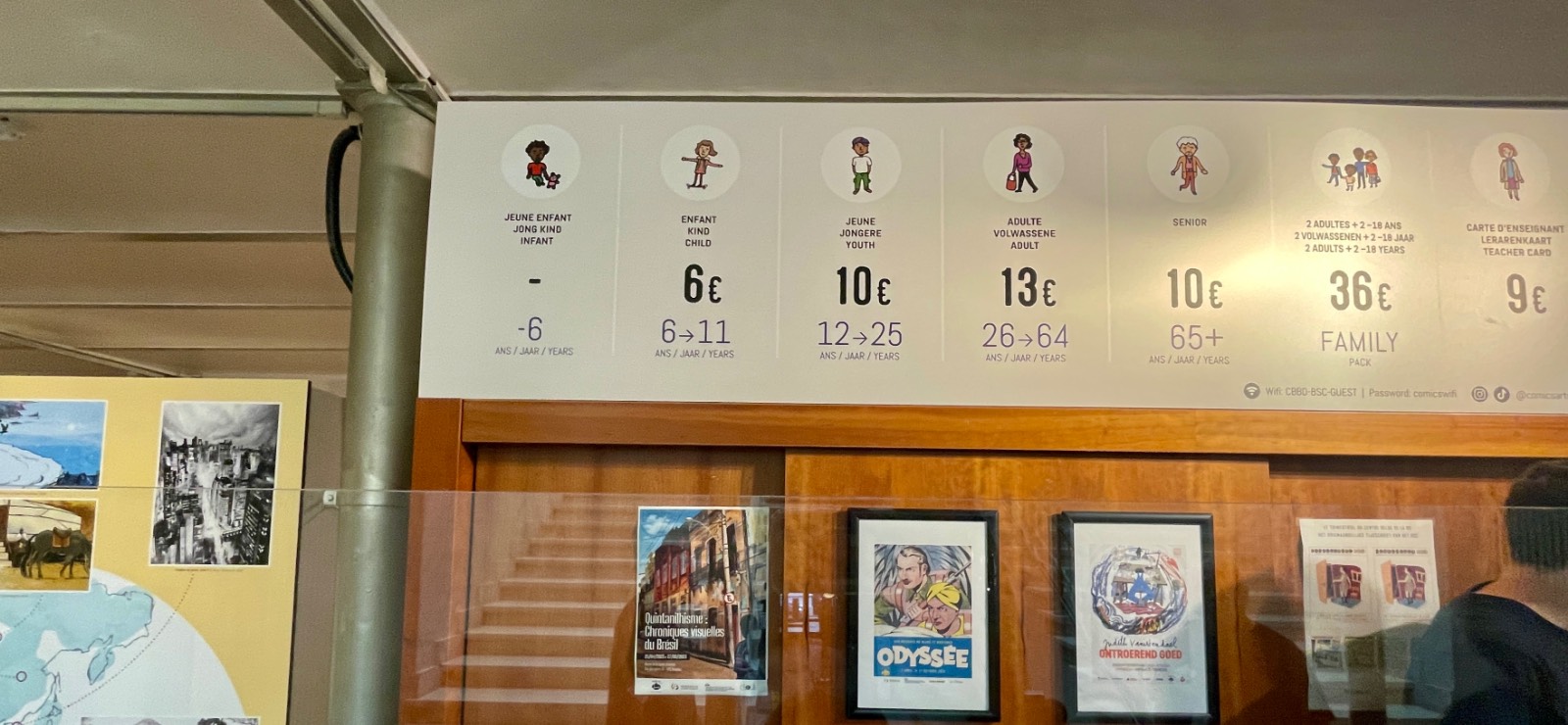

어린이를 고려한 것인지 전체적으로 공간이 쉽게 안내되어 있었다. 층을 알려주는 스티커가 엘리베이터 문에 붙어 있고, 입장료 안내도 큼지막한 글자와 그림으로 디자인되었다. 1이라는 글자만 써 넣어도 될텐데, 1이라는 숫자에 만화 요소를 넣은 점도 좋았따. 이런 디자인이 회색 공간을 친근하게 만든다.

층안내도도 특이했다. 무엇이 가장 먼저 보이는가. ‘현재 위치’일 것이다. 빨간색 말주머니로 표시해 가장 먼저 눈에 띄게 만들었다. 그 안에는 영어(You are here), 프랑스어(Vous êtes ici), 더치(U bent hier)가 병기되어 있다.

벨기에의 수도 브루셀은 법적으로 이중언어국가다. 프랑스어와 더치, 두 언어를 공용어로 채택해 사용하며 영어도 잘 한다. 언어 천재들만 사는 나라인가, 행정상 이게 정녕 가능한가 2개도 아니고 3개를? 의심스럽긴 하지만 일단 박물관의 정보는 모두 3개 언어가 같은 크기로 같은 비중으로 쓰여 있었다.

층안내도를 자세히 보면 상징들이 하나같이 개구지다. 비상구, 계산하는 곳, 차 마시는 곳, 화장실, 휠체어 이동통로, 엘리베이터와 같은 장소를 슈퍼맨, 베트맨, 원더우먼 만화로 표현했다. 그중 비상구는 흔히 사용하는 상징을 크게 벗어나지 않기 위해 안경만 씌운 점이 귀여웠다. 쉬운 정보 관점에서 봤을 때 대피로를 빠르게 찾을 수 없다는 점이 살짝 아쉬웠지만...

브루셀 골목길

브루셀이 좋았던 이유는 추위에 떨면서 마셨던 환상적인 맥주 맛이 첫째요, 아트를 풍유하는 사람들의 고급스러운 분위기가 둘째요, 골목의 만화 벽화가 셋째였다. 매일 아침 저녁으로 브루셀 구석구석을 걸었다. 그리고 마음에 드는 바가 보이면 매 순간 맥주를 마셨다. 그러니 딱 뭐가 좋았다고 꼬집어 말할 수 없지만 행복했다.

WTF

산티아고에서 만났던 크레이지 닉을 숙소 로비에서 마주쳤다. 너무 놀란 나머지 방으로 잽싸게 들어가 숨었다. 내 양말은 가져간 크레이지 닉. ‘너 여기 왜 있는 거니?’

한참 마음을 가다듬고 로비로 나가 내가 먼저 다가가 인사를 건넸다. 그는 내가 누군지 기억하지 못 했다. “내가 너 양말 줬잖아!” 그제서야 옷차림이 너무 멀쩡해서 몰라봤다고 했다. 닉도 술에 취해 있지 않은 상태라서, 의외로 평범해 보였다. 그는 산티아고 순례를 마치고도 여행을 계속하고 있었다. 오늘 밤 새벽 버스를 타고 독일로 넘어갈 예정이므로 가볍게 맥주를 한 잔 마시며 산티아고에 대해 수다를 떨었다. 곧 간다고 하니까, 잘 가라 하는 마음으로 작별인사를 했다. 그런데 다음날 아침, 그는 로비에 그대로 앉아 있었다. 나는 다시 무서워졌다. 그를 피해 숙소를 빠져나왔다. 이게 무슨 인연인지 참…

의견을 남겨주세요

Mirani

비공개 댓글 입니다. (메일러와 댓글을 남긴이만 볼 수 있어요)

프란시스 다이어리

프랑스어 꽤 늘었어! 1년도 안 됐는데 어설프게나마 대화를 할 수 있다네~~~~ 벨기에도 그렇지만 진짜 세상에는 별별 나라가 다 있는 거 같아. 이게 가능해? 싶은 것들이 많았는데, 그때 그때 기록을 하지 않았더니 다 까먹었어 ㅋㅋ

의견을 남겨주세요