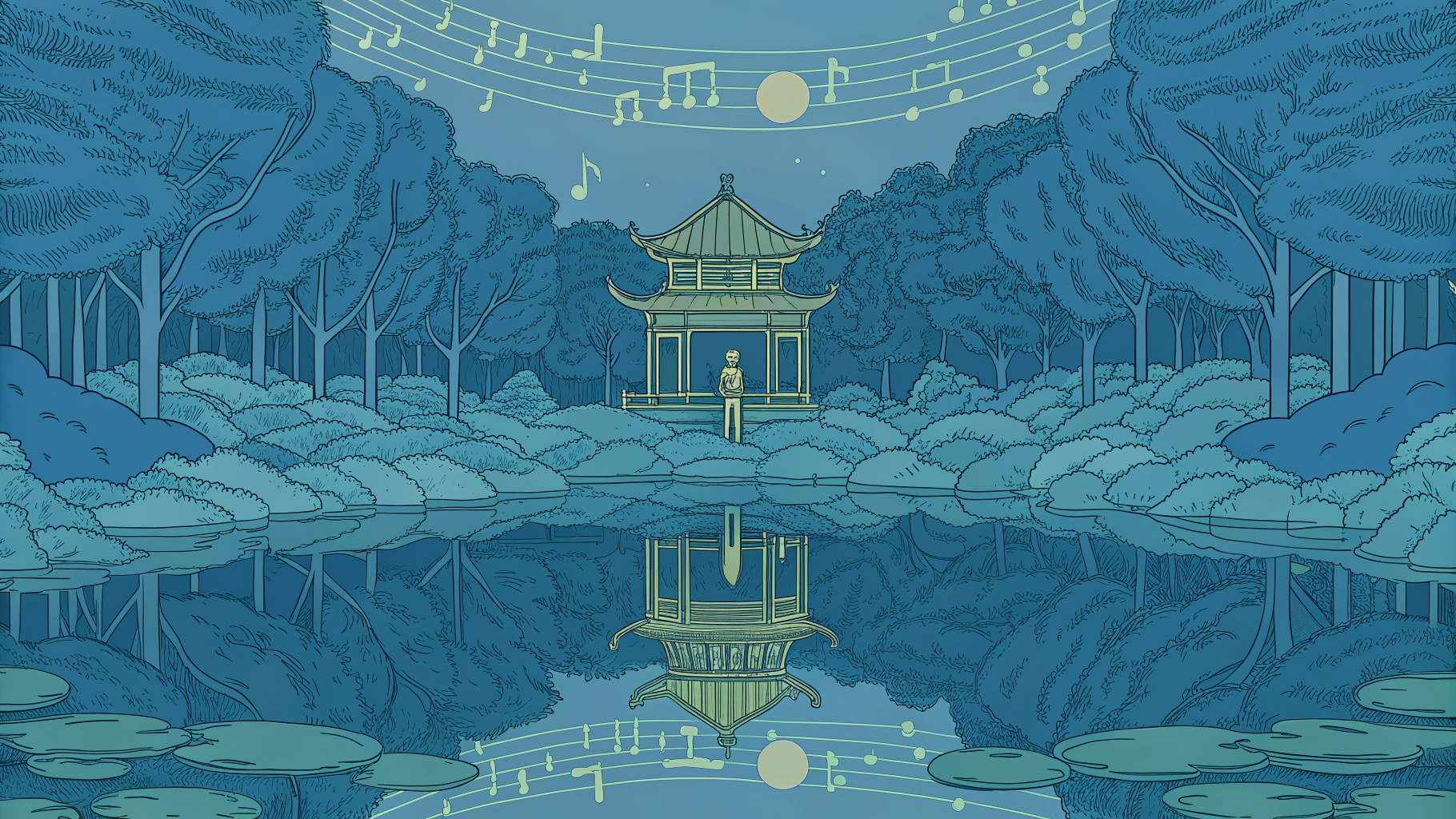

시새워 무엇하리오

온형근

소쇄옹에게 서운함은 지남처럼 따라다녔을까. 구름이 색을 바꾸고 바람이 변덕스러우니 물처럼 맑고 그치지 않기를 바랐겠다.

광풍각으로 다가오다가 벼랑 앞이듯 돌아서고

너럭바위에에 어우러져 한참을 누비다가

흘러 넘치는 물일 때야 시원하고 창창하건만

좋은 것은 그냥 좋아야지 따지듯 분별 말라고

소쇄원으로 스며든 후 두고두고 야무졌다.

백 년 넘어 구갑이 터지기 시작한다는

단정한 소나무 껍질을 어루만지며 걸어 나온다.

담장 뚫고 외나무다리 양쪽의 한 쌍의 소나무

구갑에 새겨진 지문의 촉감만 인지까 생생하다.