나의 시작은 3월이다.

2024년 나에게 시작은 1월이 아니라 3월이다. 아이가 3월에 학교를 가니 엄마로서도 시작이구나 하는 생각을 하겠지만 나에게 3월은 시작이라는 말의 힘찬 분위기와는 다르게 참 슬픈 달이다. 2023년 3월 1일 아이의 개학을 하루 앞두고 남편은 하나님 곁으로 떠났다. 그리고 나는 1년의 쉼을 얻게 되었다.

남편이 우리를 떠나고 나에게 온전하게 1년의 쉼을 주었다. 아니 내가 나에게 준 나의 쉼 이기도 하다. 3년의 병 간호에 대한 보상!

코로나 시기에 남편의 수술과 입원 치료는 나를 많이 힘들게 했다. 그리고 나는 지쳐있었다. 마음도 몸도 곪아 있었다. 아니 터지기 일보 직전 이었을 수도.

남편에게 줄 녹즙을 씻고 만들면서 나는 참 많이 울었다. 나의 노력과 정성이 그를 살려줬으면 좋겠다는 바람으로 매일 매일 녹즙에 나의 마음을 함께 갈아 넣어준 것 같다.

지나고 보면 난 40 여 년을 살면서 나에게 쉼을 준 적이 없다. 늘 열심히 살았다.

딸로서 부인으로 엄마로서 며느리로서 오롯하게 나를 보듬고 나를 안아주고 할 시간이 없었다. 그저 남을 위해 나를 희생 하는 것이 편했다.

어릴 때는 가족을 위해 결혼하고는 남편과 아이들을 위해 나를 희생하며 살았다.

나는 없었다. 아니 그게 그냥 당연했다.

마치 그렇게 타고난 운명처럼

나의 첫 안식년

나는 지금까지 나와의 삶과 전혀 다르게 살고 싶었다. 조금은 흐트러지기도 하고 느려지기도 하고 좀 내려놓고 살아야겠다는 마음을 가졌다.

집안일, 음식 준비, 아이들 공부에 목메어 사는 나를 자유롭게 해주고 싶었다.

종일 내가 하고 싶은 일에 집중해 보고 싶었다. 그렇게 한 달은 나만의 속도로 뚜벅뚜벅 걸어갔다.

그리고 다시 나의 루틴으로 돌아왔다.

놀아 본 사람이 잘 논다고 했던가. 나는 지독한 몸살을 선물로 얻었다.

쉰다는 건 나에겐 쉬운 일이 아니었다. 지금은 원래의 내 상태로 돌아왔다.

마치 기계처럼 나의 하루의 루틴을 계속해서 살고 있다. 남들은 지치지 않느냐고 힘들지 않느냐고 걱정 어린 눈으로 바라보지만 어쩌면 늘 똑같은 하루를 쳇 바퀴 돌 듯이 살아 내서 남편 없는 1년을 잘 버티고 살았는지도 모르겠다.

새로운 도약

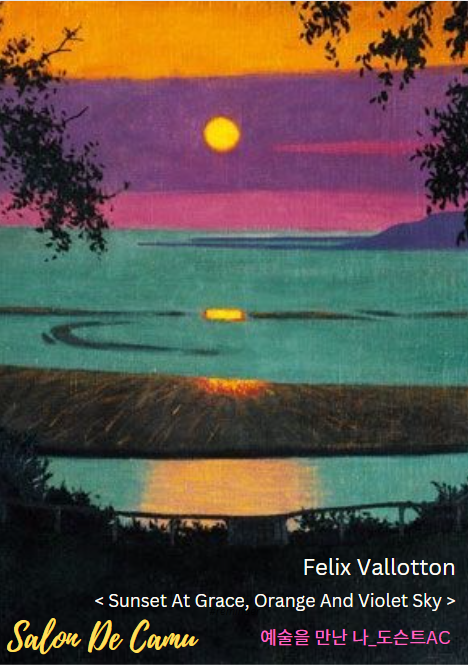

해가 떠오른다. 내가 늘 보던 빛이 뿜어져 나오지 않는다. 환하게 비쳐야 할 그 해가 뭔가 그늘져 보인다. 스산한 느낌이 감돈다. 무섭다. 아니 두렵다.

앞으로의 나의 인생 길이 이처럼 환하게 밝지 않을 것인가.

잠시 어두운 생각에 잠겨본다.

내가 홀로 아이들을 잘 키워 낼 수 있을까 하는 생각이 아지랑이처럼 피어오른다.아이들을 잘 키울 수 있을지에 대한 마음이 무거웠던 걸까. 아이들이 있어 버티지만 아이들이 있어 버겁다. 이런 내 마음으로 투영된 시선인가. 해가 떠오르는 광경이 마냥 좋지 만은 않다.

보라, 초록빛 너머에 환한 노랑 빛이 기다리고 있음 좋겠다.

내가 좋아하는 노랑 빛.

항상 따뜻하게 나를 감싸주던 노랑 빛.

그 빛이 나를 기다리고 있어 주면 좋겠다.

나의 오랜 슬픔을 따뜻하게 감싸 줄 노랑 빛!

지금의 내 상황이 힘들고 어떻게 헤쳐 나가야 할지 방향을 잘 찾지 못했지만 내 곁엔 나를 지켜주는 두 용사 아들이 있고 나를 위해 늘 기도해주시는 부모님이 계시니 이 길을 나의 속도대로 뚜벅뚜벅 걸어가 보려고 한다.

언젠가 씩씩하게 잘 견뎌낼 나를 마주하길 바란다.

의견을 남겨주세요