빛으로부터의 위로

나는 2년 전 팬데믹 시기 체코 프라하라는 낯선 도시에 살게 되었다. 내가 오래 살았던 독일과는 또 다른 느낌의 동유럽 국가 체코는 유리 공예로 유명한 도시여서 고급 상점이 즐비했던 가게 쇼윈도에서 내 발 걸음을 멈추게 했었다.

유리라는 매체는 빛을 통과하면 묘한 색채로 마음을 흔들어 놓는다. 투명한 유리도 반사되는 굴절로 아름다운 빛을 내는데 유리에 예쁜 색이 더해지면 그라데이션 효과처럼 매력을 발산한다. 그뿐이랴 그 빛은 한낱 해로부터 시작하여 하루의 시간을 모두 담아 색들을 잔잔히 뿜어낸다. 그래서 누구나 그 앞에 서면 신비롭다는 말을 한다.

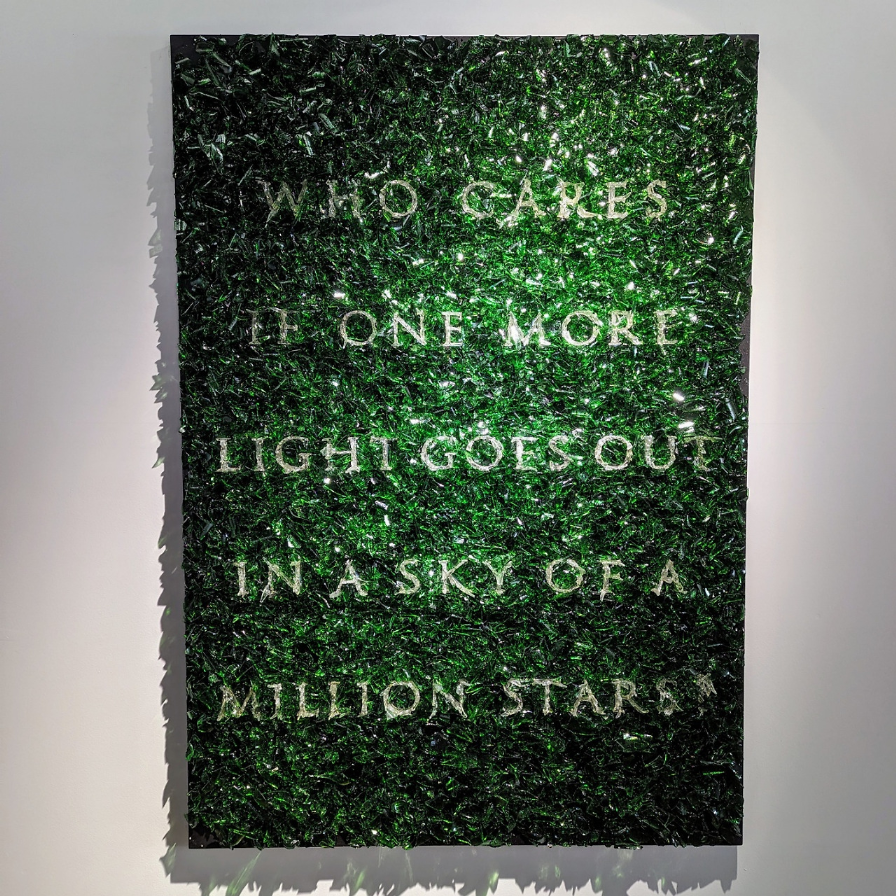

신봉철 작가의 작품 <one more light >은 유리 조각이 모여서 시간성 안에 색이 포함되어 있는 듯 보인다.

작가는 수많은 별들을 화면 가득 채웠을까? 아니면 별들이 모여 있는 한 장면을 담고 싶었을까? 시시각각 변하는 하루의 빛을 담아 작품을 완성했다. 그리고 한 땀 한 땀 수를 놓듯 깨진 유리 조각을 화면에 채우고 글귀 또한 조각해 놓았다. 깨진 유리의 파편들을 하나 둘 붙여 나가며 어떤 생각을 했을까? 여러 가지 질문을 하게 되는 작품이다.

초록의 유리 조각들은 마치 대지의 푸른 잡초들의 아우성 같다는 생각도 잠시 들었다. 그것들은 한 포기였을 때는 힘을 쓰지 못하다가 순식간에 서로를 의지하며 대지의 기운을 빨아들여 에너지를 만드는 녀석들이다.

정원을 가꾸어 본 사람들은 실감할 수 있는 부분일 것이다. 아무도 눈여겨보지 않아도 생명력의 위대함을 뽐내는 풀 군집단을 우리는 잡초라 부른다. 이 작품에서 에너지가 느껴졌던 이유는 빛을 통과한 유리 조각들의 광채가 강렬했기 때문일 것이다.

나는 가끔 실내 벽에 걸려 있는 작품을 보고 있으면 생명이 없는 체로 나를 쳐다보고 있는 것 같이 느껴질 때가 있다. 폐쇄된 갤러리 공간 안에 인공조명이 비치는 조명 아래 얌전한 아가씨처럼 걸려 있는 느낌이랄까?

그런데 신봉철 작가의 작품은 시시각각 관람자로 하여금 몸을 움직이게 하고 들여다보게 하는 매력이 있다. 딱딱하고 뾰족한 유리 조각 안에 강한 무언가와 만나면 부드러운 속내를 드러내며 나를 토닥여 줄 것만 같다.

예술이 주는 위로는 때로는 나도 모르게 스며드는 첫사랑 같은 느낌일지도 모르지.

작가 소개

치유작가 sue 라는 이름으로 그림을 그리고 있다. 12년간 해외 살이로 세계 곳곳의 박물관 미술관을 다니는 취미를 가졌고 지금은 한국에서 그림 그리는 작가로 글도 쓰며 살고 있다.

의견을 남겨주세요