내 안의 모든 것 나만 없는 나의 세계 수많은 눈을 가졌어도 영원히 볼 수 없는 진실 강렬한 키스 뜨거운 포옹 눈부신 태양과 푸른 강 빛나는 열대 끝없이 자라는 나무 매혹적인 선인장 가시 나는 아름다운 괴물을 사랑했다

여자와 남자는 서로에게 외계인일까? 서로 다른 세계에 존재하는 괴물과 같이.

프란시스 피카비아(1879~1953)는 말했다.

“나는 바람에게 자신의 비밀을 공유하는 아름다운 괴물이다. 내가 다른 사람에게서 사랑하는 것은 바로 나 자신이다.”

다른 사람을 진정으로 사랑하는 일은 가능한가?

사랑을 모르겠다. 진정한 사랑이 가능한지도 모르겠다. 하지만 사랑이 없는 채로 존재하는 것은 너무 힘겹다. 사랑하고 싶은 욕망이 미세한 진동을 일으키며 줄곧 나를 흔들어대기 때문이다.

밀란 쿤데라는 소설 속에서 말한다.

우리는 우리의 사랑이 반드시 이런 것이어야만 한다고 상상한다. 또한 사랑이 없으면 우리의 삶도 더 이상 삶이 아닐 거라고 믿는다.

사랑이 없다고 삶이 아닌 것은 아니다. 다만 늘 사랑의 유무에 골몰하고 끝내 그것을 찾고 싶어 한다. 나는 종종 사랑은 없다는 섣부른 결론을 내리며 비에 젖은 종이처럼 마음이 쉽게 찢긴다. 쿤데라의 말처럼 사랑이 이래야만 한다고 여기는 딱딱한 무언가가 내 안에 박혀있다. 반대로 이러면 안 되잖아, 하는 상황들을 맞닥뜨리게 되면 흥분에 사로잡혀 눈앞에서 벌어지는 것을 제대로 보기도 전에 쉽사리 딴 데로 눈을 돌리고 만다. 외면과 회피는 몹쓸 나의 오랜 습관이 되었다.

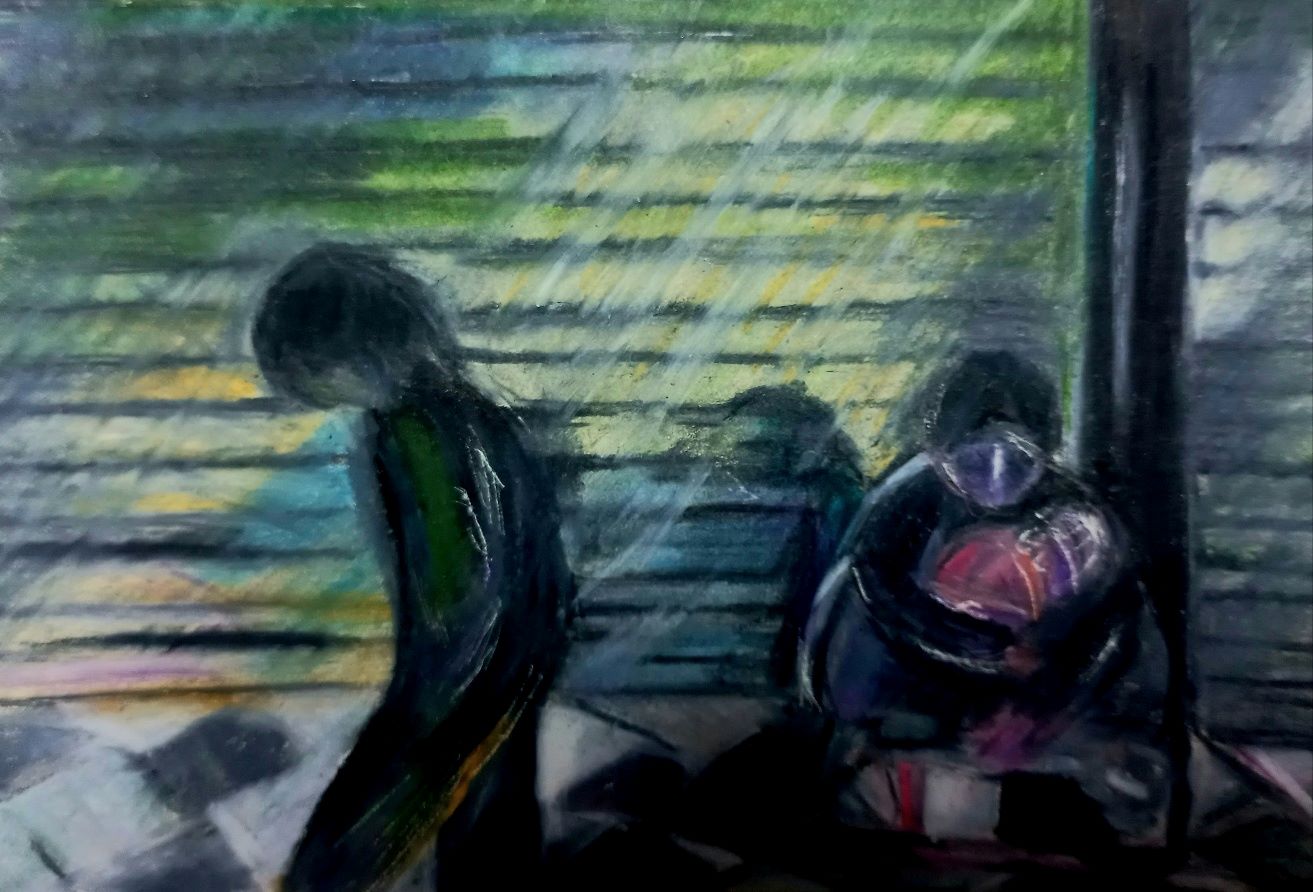

왜곡과 변형의 이미지인 피카비아의 그림 <열대>는 남녀의 관능적이고 열정적인 사랑을 표현하고 있는 것일까. 남자와 여자는 서로 끌어안고 키스를 나누고 있는 것처럼 보인다. 피카비아는 인물의 얼굴에 눈과 눈을 또 눈을 그렸다. 입술 안에 또 다른 입술을 숨기고 눈 아래로 또 다른 작은 눈들이 눈물처럼 흘러내린다. 푸른 강이 그들을 에워싸고 거대한 나무가 자라는 열대의 뜨거운 기후처럼 그들은 지금 사랑에 끓고 있다. 열대는 뜨겁기만 하지 않고 습하다. 비가 많이 내린다. 후텁지근한 날씨는 끈끈하고 무덥다. 열대의 날씨 같은 사랑은 그들이 서로 사랑할수록 그들을 고통 속으로 빠트린다. 여자는 남자를 끌어안고 있지만 그를 벗어나고 싶어 하는 것만 같다. 열정적 사랑의 결말. 서로의 눈이 서로의 시선을 피해 다른 곳을 향해 있는 두 사람의 사랑이 슬프게 보이는 이유다.

피카비아의 <열대>는 밀란 쿤데라의 소설 <참을 수 없는 존재의 가벼움, 민음사. 2009> 표지에 사용되었다. 그전에 독일 피셔(Fischer. 1987년) 출판사 표지에 먼저 쓰였다.

사람들은 고통에서 벗어나려고 미래로 도망친다. 그들은 시간의 축 위에 선이 하나 있고, 그 너머에는 현재의 고통이 더 이상 존재하지 않는다고 상상한다.

선인장에 둘러싸인 남자, 코끝은 선인장 가시처럼 날카롭다. 커다란 가시가 달린 선인장을 끌어안은 여자는 선인장 가시(사랑)에 박힌 채 고통스럽다. 사랑하고 싶은 만큼 벗어나고 싶은 욕망이 다른 너머의 세계를 꿈꾸며 눈을, 눈을 그리고 눈을 이쪽저쪽으로 돌리게 한다. 우리는 사랑하고 싶다. 그 전에 먼저 사랑받고 싶어 한다. 사랑 받는 일은 열대를 겪는 것만큼이나 뜨겁고 힘겹다.

열대는 녹색 지옥으로도 불린다. 적도를 중심으로 남북 회귀선 사이에 있는 지대, 독일의 기상학자 쾨펜(Wladimir Peter Köppen)은 가장 추운 달의 평균기온이 18℃ 이상인 기후를 열대 기후로 정의했다. 가장 건조한 달의 강수량이 60mm 이상인 열대는 일 년 내내 푸른 밀림을 이룬다. 유기물 밀도가 높고 고온다습한 탓에 진균류와 세균이 번창해 식량과 식수가 순식간에 부패해 버린다. 이런 환경 조건에서 인간이 살아가기는 아주 힘들다. 열대는 빛과 물이 넘치지만 인간에겐 그저 빛나는 초록으로 둘러싸인 지옥일 뿐이다.

그들은 서로 사랑했는데도 상대방에게 하나의 지옥을 선사했다.

피카비아의 <열대>는 사랑하는 이들의 고통을 기괴한 아름다움으로, 화려한 색채로 표현한 것인지 모른다.

피카비아는 1879년 파리에서 프랑스인 어머니와 쿠바 태생의 스페인인 아버지 사이에서 외아들로 태어났다. 부유한 집안에서 자란 그는 화가, 시인, 그래픽 디자이너, 영화 제작자, 세트 디자이너, 출판인, 편집자, 전시회나 공연 조율자로 일했으며 도박, 요트, 자동차, 속도를 사랑했다.

인상주의, 입체파, 야수파, 추상, 오브제, 원시 다다이즘, 기계 장치 드로잉, 초현실주의, 표현주의 등 광범위하고 다양한 매체와 예술적 스타일을 추구한 피카비아는 당대의 뒤샹, 몬드리안, 마티스, 피카소 같은 이름들에 가려져 있었다. 하나의 미술사조가 아니라 다양한 장르를 넘나들었던 탓일지도 모른다. 다방면의 활발한 예술 활동만큼이나 그의 사생활도 난잡했다고 알려져 있다.

<열대>는 1924부터 1927년 사이, 소위 "괴물" 시리즈 중 하나다. 밝고 유쾌하고 화려하며 환상적이고 초현실적인 느낌을 주는 작품들이다. 육식성 곤충을 연상시키는 키스하는 커플을 주로 묘사한 작품은 샤갈의 이미지를 패러디한 것일 수도 있다.

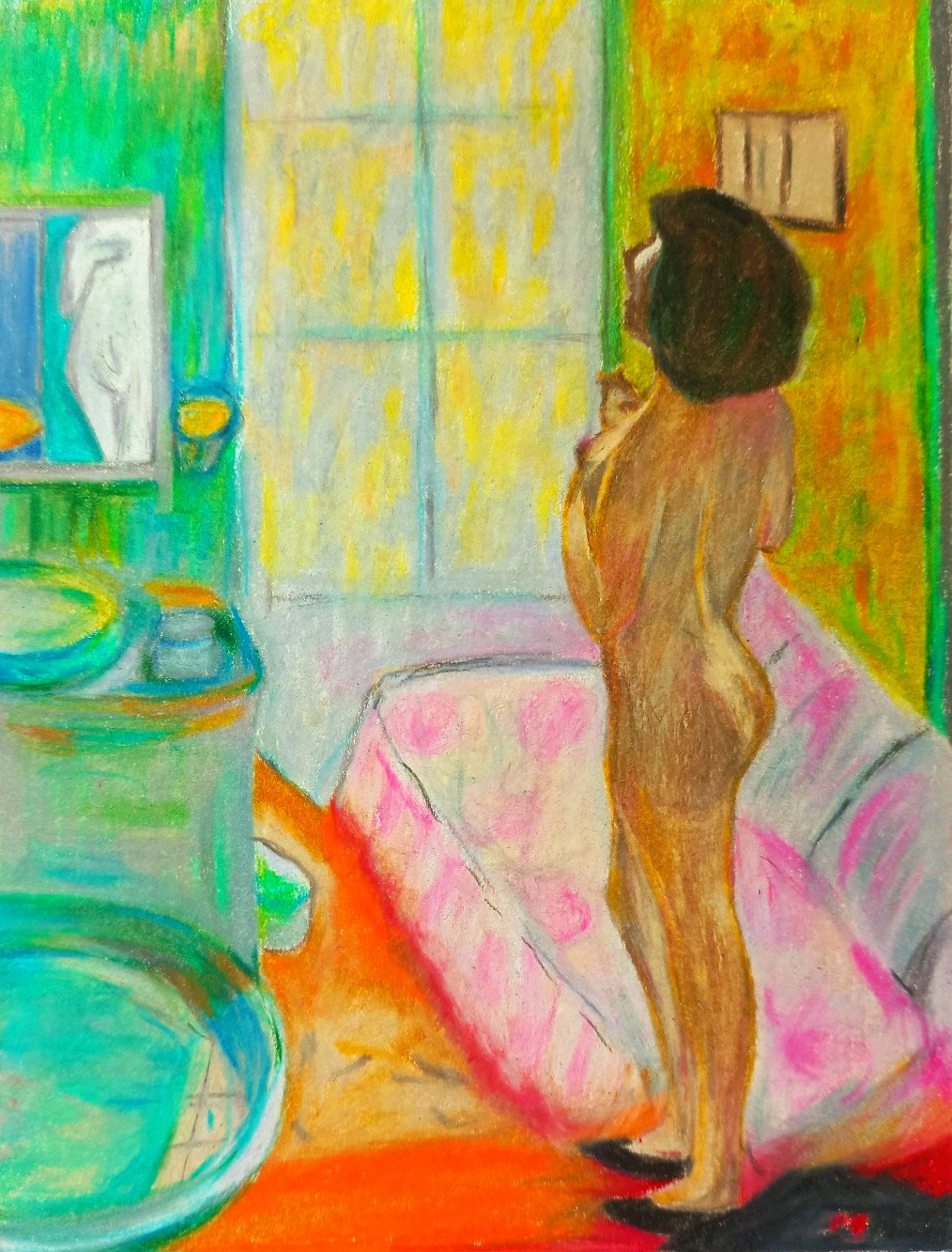

5년 전 막 여름이 시작될 때쯤 피카비아의 <열대>를 베껴 그렸다. 강렬한 색채에 먼저 매료되었고 눈이 많이 달린 괴상한 인물들이 기괴하면서도 아름답다고 느꼈다. 그림이 마음에 들어 베껴 그리면서도 피카비아에 대해 알지 못했다. 그의 이름도 작품도 많이 알려지지 않은 탓이었다.

2016년 11월 뉴욕현대미술관은 “우리의 머리는 둥글기 때문에 생각의 방향이 바뀔 수 있다”는 피카비아의 격언을 내걸고 회고전을 열었다. 241점에 달하는 다양한 장르의 작품들이 전시장에 걸렸다. 개방적이고 새롭고 다르며 도전적인 작품들이었다.

네 안의 나를 사랑하는 것은 타인을 온전히 사랑하지 못하는 불능의 상태를 말하며, 오직 자신만을 사랑할 수밖에 없는 아름다운 괴물의 탄생을 예고하는 것이다.

기이한 것은 언제나 아름답고,

기이한 것은 모두 아름다우며,

사실 기이한 것만이 아름답다.

피카비아의 그림을 소유하기도 했던 프랑스의 시인 앙드레 브르통(André Breton)은 초현실주의 선언에서 이같이 말했다. 피카비아는 같은 시기에 <열대>를 그렸다. <열대>는 기이하면서도 아름답다. 기이함이 아름다움을 낳았다기보다 기이함 속에 숨은 아름다움을 우리는 찾아낼 수 있다.

‘사랑은 없다.’ ‘사랑할 수 없다.’ 삶은 고통뿐이다.‘ 이 같은 생각의 방향을 틀어 ‘사랑은 존재한다.’ ‘사랑할 의지가 있다.’ ‘삶은 존재 가치가 있다.’로 새로이 전환할 수 있다. 우리의 머리는 둥글기 때문에.

이 세상이 결론은 아니지요

한 종족이 저 너머에 있어 ―

보이지 않아요, 음악처럼―

하지만 확실하죠, 소리처럼 ―

이것은 유혹적이고, 이것은 당혹스럽죠―

사랑해서, 혹은 사랑을 잃어서 평생을 고독하게 시만 써 내려갔던 에밀리 디킨슨(Emily Elizabeth Dickinson)의 아름다운 시를 옮겨 쓴다. 내게 창조란 너무 어렵고 지난한 고통의 시간을 선사하기에 나는 오늘도 그들(아름다운 괴물)의 아름다운 시와 그림을 베낀다.

지금 여기에서 볼 수 없는 저 너머에서 들려오는 아름다운 괴물의 모습을 좇느라 현재를 살아내는(사랑하는) 데에 무능한 바보였던 나를 오늘, 사랑하려고 애쓴다. 자신을 진정으로 이해하고 존중하며 책임질 수 있을 때에 비로소 타인을 오롯이 사랑할 힘을 낼 수 있기 때문이다.

내 안으로 들어온 명화를 보고 느끼고 베껴 그리며 생각한 것으로, 시와 짧은 단상들이다.

오랑 : 추웠던 어느 저녁, 누군가 내민 재킷의 온기를 기억하며 따스한 일들에 대해 생각한다. 내 안의 온도를 높이려고 읽고 쓰고, 그림을 그리는지도 모르겠다.

아래의 사이트를 참고했다.

의견을 남겨주세요