2014년 시월에 중학생이 된 아들과 둘이 전주에 갔었다. 전통 한지 축제가 한창이었다. 아담한 한옥 골목 담벼락 사이에서 전통 악기가 연주되고 있었다. ‘고향의 봄’이 흘러나올 때는 눈물이 흘렀다. 기쁨이었다. 한지 공예 전시장 안을 거닐 때 천장에 매달아 길게 늘어뜨린 고운 빛깔의 한지 사이로 여전히 앳된 아들의 옆모습이 그 무엇보다 아름다웠다.

결혼하고 예상치 않게 바로 아이를 가졌다. 결혼도 아이도 내 인생에 분명한 좌표가 있었던 것은 아니었다. 어쩌면 성급하게 마음이 끌리는 대로 달려들었는지도 모른다. 생각해 보지 않았던 엄마란 존재가 되었다. 결혼과 출산이 자연스러운 여자의 일생처럼 여겨지던 때이기도 했다.

10시간이 넘는 긴 진통이었다. 새벽 5시 47분, 아기가 내 몸 밖으로 나왔다. 아주 힘겹게 나는 세상으로 아이를 내보냈다. 누군가 내 눈앞에 아기를 들어 보여주었다. 분만실 침대에 누운 기진맥진한 나는 안경을 벗은 상태였다. 형편없는 시력 탓에 내가 본 것은 흐릿한 살덩어리였다. 피와 온갖 분비물이 묻은 작은 살덩이.

아들과 둘이 여행할 때, 들리는 상점이나 식당 아주머니, 민박 주인 모두 하나같이 아들이랑 엄마랑 둘이 여행을 다니느냐며 놀라움을 표현했다. 나는 뿌듯했고 아들이 무척이나 자랑스러웠다.

아들 방 창문을 열면 자그마한 공원에 우뚝 솟은 큰 느티나무가 보인다. 아들이 일곱 살 되던 해부터 공원 옆 낮은 아파트에 살고 있다. 어린 아들은 그 느티나무 아래에서 곧잘 놀곤 했다. 아들 방 책상 정리를 하다가도 열린 창밖으로 커다란 느티나무의 초록 잎들이 반짝이며 흔들릴 때는 그 웅장한 아름다움에 감탄하며 웃음 짓곤 했었다. 아들의 푸르른 앞날을 그리면서.

이제 아들은 이십 대를 지내고 있다. 아들은 방 안에 숨어 산다. 아들이 방을 벗어나는 일은 좀처럼 드물다. 창문조차 잘 열지 않는다.

‘숨어 산다’는 내 표현이 아들의 입장에서는 과장되었다고 할지도 모르겠다. 뭘 하는지 몰라도 간간이 웃음소리가 문밖으로 새 나오고 이따금 거실에 모습을 보일 때면 그 얼굴을 읽어낼 수 없을 때가 많다. 엄마는 그 모습을 지켜볼 수밖에 없다. ‘괜찮을 것이다.’

“괴테라도 여자는 결코 되지 못한다.”

케테 콜비츠(Käthe Kollwitz, 1867.7.8.~1945.4.22.)의 말이다. 그녀는 평소 괴테의 문장에 놀라움을 발견하곤 했다. 케테의 말을 곰곰이 들여다본다. 여자는 무엇인가? 더 나아가 어머니란 존재는 무엇인가? 단박에 뭐라 답할 수 있는 사람은 아마도 없을 것이다. 답이 있지 않을 수도 있다. 그 정의가 가능하기는 한가. 그러나 그 말속에서 여성에 대한 깊은 존중을 느낄 수 있다.

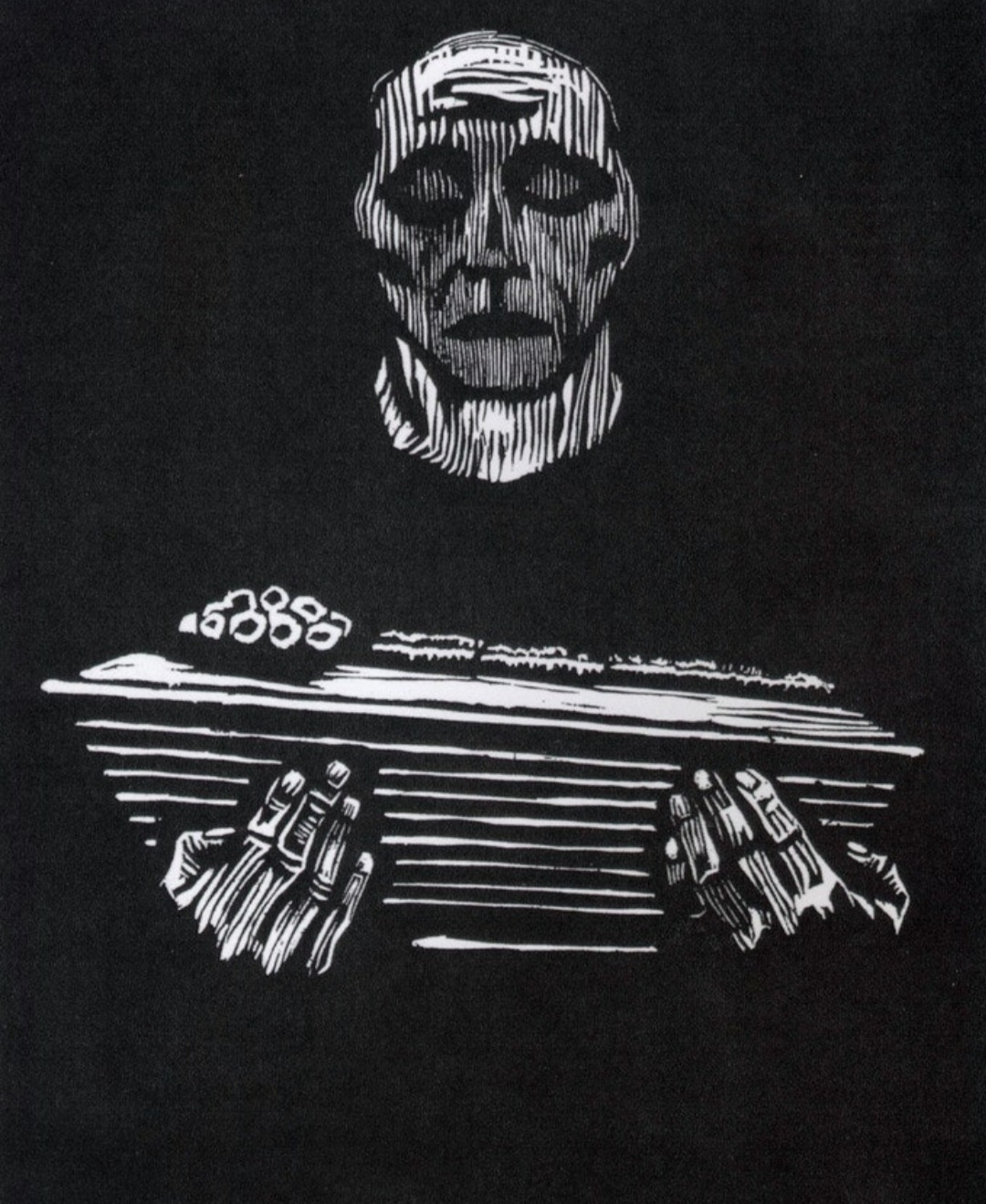

케테 콜비츠는 독일의 판화가이며 조각가다. 1867년 프로이센의 도시 쾨니히스베르크(현 러시아 칼리닌그라드)에서 태어났다. 케테는 자유주의적 사회주의 사상을 지닌 아버지 밑에서 자랐다. 아버지 칼 슈미트는 진보적인 인물로 성공보다 신조를 택해 법관 생활을 청산하고 미장이의 삶을 살았다. 아버지는 케테의 미술적 재능을 알아보고 지지했다. 케테는 분명 부르주아지 태생이었다. 하지만 의사인 남편과 노동자 지구에 살면서 노동자와 여성, 아이들이 겪는 비참한 생활과 전쟁에 관해 그렸다. 케테는 1890년대부터 1940년대 초반까지 베를린에서 활동했다. 이 시기는 산업화와 두 차례의 세계대전이 일어난 혼란기였다. 남성이 지배하는 예술계에서 케테 콜비츠는 여성과 노동자 계급의 고통, 전쟁과 희생자들의 냉혹한 현실을 묘사하는데 판화를 선택했다. 사회적 목적을 위한 예술에 전념했다. 슬픔, 저항이라는 주제에 초점을 맞추었다. 시대를 반영한 보편적 인간 경험과 곤경을, 판화를 통해 효과적으로 전달했다. ‘본질적인 것’ 느낌을 있는 그대로 강렬하게 표현하는 것이 그녀만의 작업 방법이었다.

케테 콜비츠는 마흔한 살이 되던 해부터 규칙적으로 일기를 쓰기 시작했다. 때때로 중단하기도 했지만 자신과의 대화를 30년간 지속했다. 그 일기를 통해 그녀의 삶과 작품에 관해 들여다볼 수 있다.

전쟁이 일어났다. 열여덟 살이 된 둘째 아들 페터는 전쟁에 나가게 해달라고 고집을 부렸다. 아들의 결심은 확고했고 그 마음을 돌릴 수 없었던 부모는 아들의 간청을 받아들이게 된다.

내가 베낀 케테 콜비츠의 작품 제목은 ‘근심’이다. ‘기다림’으로 번역되기도 한다. 때는 1914년이었고 두 달 뒤 그녀는 한 통의 전보가 받게 된다. 두 아들을 전쟁터에 보낸 후였다.

1914년 10월 30일.

“당신의 아들이 전사했습니다.”

참담한 절망이 뒤따랐을 것이다. 아들을 지키지 못했다는 자책에 스스로를 용서할 수 없었을지도 모른다. 어머니로서 느끼는 슬픔의 크기를 그 누구도 짐작할 수 없을 것이다.

1915년 8월 15일. 1년 전이었다. 페터가 와서 우리에게 이야기하고 우리가 그를 보냈던 것이. 오늘 나는 처음으로 그의 두상 작업에 들어갔다. 울면서.

1917년 11월. “도대체 이것이 무언가? 슬픔뿐인가?”

1918년 11월 11일. 기사가 “전쟁의 마지막 총성이 사라졌다”고 알려주었다. 그 마지막 총탄으로 희생된 사람은 누구인가?

1920년 1월 4일. 인간의 고통, 산처럼 쌓인 끝없는 고통에 대해 목소리를 내는 것이 나의 의무다. 이것이 내 임무지만, 완수하기가 쉽지 않다.

1938년 10월. 늘상 그렇듯이, 누군가를 묻고 애도하고 그러나 비통하게 울지는 않으면서 항상 내 안에서 살아야 한다는 감정이 북받쳐 오른다. 내일이면 이러한 감정을 더 이상 가질 수 없을 것이다. 그러므로 오늘 살자. 모든 것은 지나간다.

“어떤 목적을 지닌 작품은 순수한 예술일 수 없다고 여기저기서 많은 사람들이 말할 것이다. 그러나 나는 내가 작업할 수 있는 한 나의 예술로 영향력을 행사하려는 의지를 버리지 않을 것이다.”

케테 콜비츠는 한 생을 통틀어 전쟁에 반대하며 평생 ‘애도’에 대해 탐구하며 작품 활동을 이어갔다

아들을 지키지 못했던, 아이들을 지키고자 했던 케테 콜비츠는 1945년 4월 22일 영원히 눈을 감았다. 같은 해 5월 8일 제2차 세계대전이 종식을 선언했다. 전쟁이 끝난 것이다.

아들은 혼자만의 전쟁을 치르고 있는지도 모르겠다. 나는 아들의 세계를 잘 이해하지 못한다. 한때 무언가 잘못되었다고. 부모로서 엄마로서 자책하고 많이 괴로워했다. 울기도 많이 울었다. 자식에게 하지 말아야 했거나 해선 안 될 말을 쏟아내고 뒤늦은 반성과 후회의 시간을 살았다.

당신 거처가 어디야? 심장, 뇌, 목구멍? 구름 뚫고 햇빛 뻗쳐 내리는 곳? 아니라면 의외로 호젓한 곳을 좋아할지도 모른다. 혹시 비에 젖어 주저앉은 빈 상자, 누군가 도로변에 떨어뜨린 아이 신발 한짝? 당신은 그런 곳을 찾아 헤매 다니는지도 모른다.

<거처>일부_최정례 (개천은 용의 홈타운, 창비, 2015)

시인의 문장이 아프게 다가왔지만 깊은 위로를 건넸다.

볕에 젖은 근심을 말린다. 아들 방 창문이 열리기를, 여전히 거기 있는 느티나무를 내다보기를, 세상과 마주해 그 맑은 두 눈이 사람들 속에서 말갛게 웃어 기뻐하기를,

엄마는 아들을 기다린다.

참고한 책.

《케테 콜비츠》, 카테리네 크라머. 실천문화사. 1991.

내 안으로 들어온 명화를 보고 느끼고 베껴 그리며 생각한 것들.

글_오랑

추웠던 어느 저녁, 누군가 내민 재킷의 온기를 기억하며 따스한 일들에 대해 생각한다. 내 안의 온도를 높이려고 읽고 쓰고, 그림을 그리는 지도 모르겠다.

의견을 남겨주세요