고백하건대 두 건의 뉴스레터를 발행 후(레드 테이프: 역사, 번문욕례, 그리고 문화 상품 / 왜 TNA는 쥐 인형을 판매하는가?) 마지막으로 딱 한 군데 더 영구기록물관리리관의 문화상품을 소개하며 끝내고 싶었으나 적합한 상품을 찾는 데 실패했다. 온라인으로 접근 가능한 스토어를 운영 중인 사례는 NARA, TNA, NAA 외에는 찾을 수 없었고 NAA의 온라인 스토어는... 😢

이 시리즈 관련 주제는 소속 기관의 숍 및 문화상품 기획 · 제작 업무를 맡으며(기록연구사 맞음) 연구하게 되었고 당시 흥미롭게 읽었던 해외 논문을 중심으로 소개하며 마무리하고자 한다.

논문 소개에 앞서

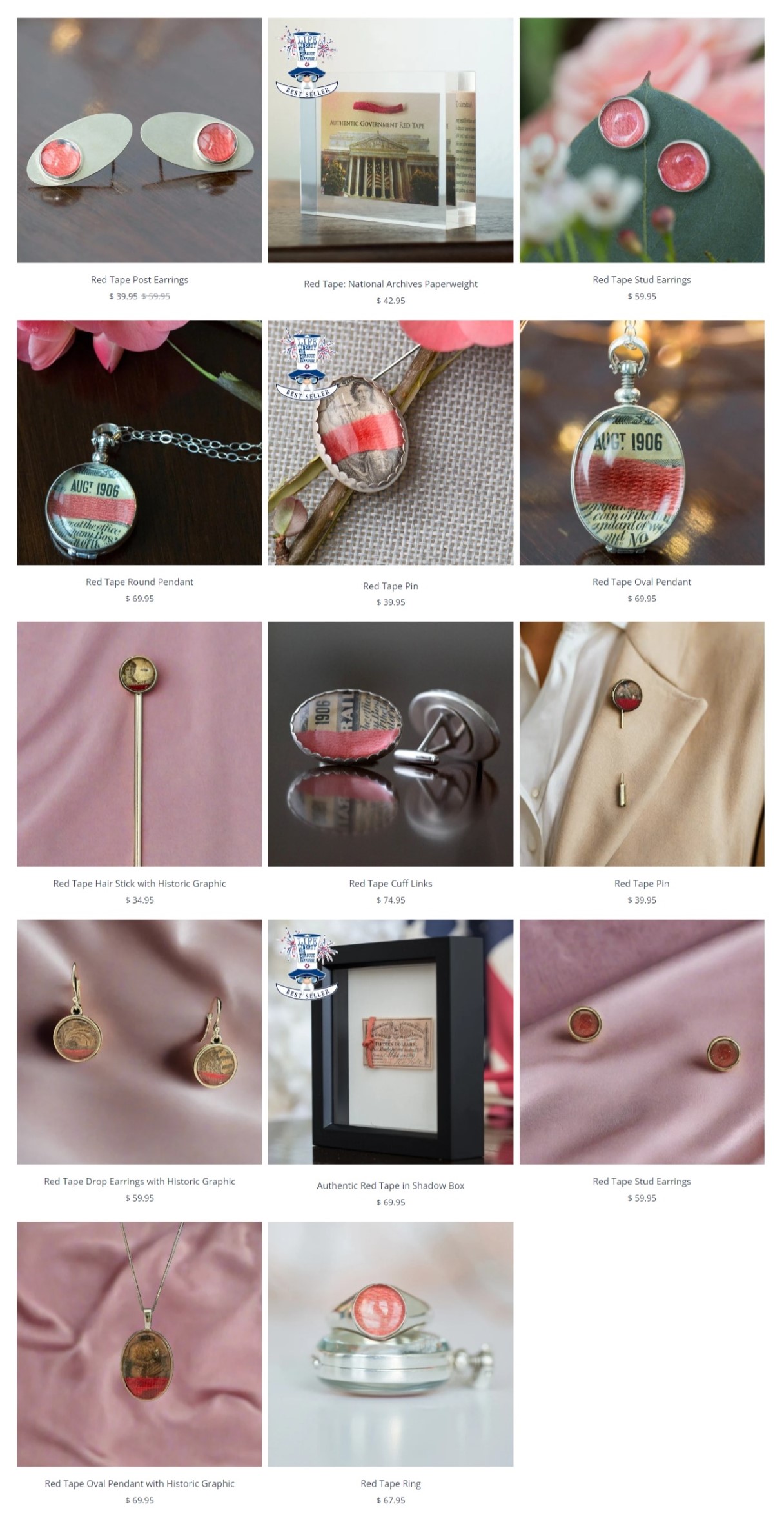

미국 NARA는 문서를 묶어놓았던 레드 테이프를 잘라 판매함으로써 봉인된 기록을 공개한다는 패러다임 전환에 성공했다. 영국 TNA는 기록 더미 사이에서 죽은 쥐를 컬렉션으로 보존해 열악한 기록 관리 환경을 개선하는데 기여했으며 귀여운 쥐 인형 판매를 통해 영국 기록 관리와 TNA 역사를 알리고 있다.

이 두 사례 모두 기록 그 자체를 상품화했다고는 보기 힘들며(아 쥐는 소장품이 맞지만요^^) 그 상품만 봤을 때 인지할 수 있는 정보가 거의 없다. 그러나 우리는 맥락 빼면 시체인 학문을 하고 있으니까요.

오늘 소개하는 Commerce, Culture, and Heritage: Souvenirs as Communicators of History in the Museum Shop 은 역사와 상품 사이의 맥락과 서사에 주목한다. 뉴스레터에서 다룰 내용은 논문에 소개된 사례를 중심으로 시각 자료를 더하고 개인 연구가 덧붙여졌다. 이 논문의 경우 통칭해서 '뮤지엄'이란 표현을 쓰고 있으나 예시로 나오는 문화유산 기관은 아주 다양하기에 아카이브에 이입해서 봐도 괜찮을 것이다.

우리나라의 경우 문화산업진흥 기본법(약칭: 문화산업법) 제2조에 "문화상품"을 정의하고 있는데 이를 정리하면 조직이 보유하고 있는 유형 또는 무형의 문화 자원을 통해 새로운 가치를 창출한 유형 또는 무형의 재화 및 서비스를 의미한다고 할 수 있다.

국외의 경우 'cultural product(문화상품)'라는 표현 대신 'museum merchandise'로 통용되기도 하지만 매매를 목적으로 한 유 · 무형의 재화를 총칭하는 merchandise 자체는 좀 더 포괄적이고 총체적인 의미로 문화상품보다 상위 개념이라고 이해할 수 있다. (황지영, 2020:7)

한편 'goods'는 실체를 가진 유형의 제품에 한정한다는 점에서 문화상품보다는 구체적이고 하위의 개념을 가지게 된다. (황지영, 2020:12) 'souvenir'는 특별한 방문 또는 이벤트(경험)를 기억하기 위한 물건을 의미한다. 물론 문화적 의미를 반영하지 않은 단순 상품일 수도 있으나 이 논문에서 다루고 있는 사례들은 문화상품의 정의와 기능을 포함하고 있다.

서론

뮤지엄의 숍은 "의미를 만드는 매개체(meaning-making vehicles)"로서의 역할을 한다.

Brown (2013)

이용자들은 단순히 역사를 지켜보는 것이 아니라 구매를 통해 역사 과정의 일부가 되었다고 인식하게 된다.

De Groot (2016)

개인적 기념품(memento)과 달리 souvenir는 특정 맥락과 연결되어 있다.

Evans (1999)

서론은 현대 뮤지엄에 있어서 숍과 상품의 의미를 다양한 인용을 통해 설명하고 있다. 저자는 뮤지엄 숍의 상품이 국가유산 의미에 미친 영향을 알아보고, 사실을 (대안적이면서 때로는 열망하는) 서사로 변화시키는 역할 분석을 세 가지 사례를 통해 밝히고자 했다.

1️⃣ 독일 베를린 장벽과 상품

초기 베를린 장벽 관련 상품들은 실제 장벽 조각이나 붕괴 전 이미지를 활용한 엽서 및 안내 책자 등이 중심이었다. 시간이 흐르고 (역사적 배경을 모르는) 젊은 방문객 증가에 따라 그 장벽 조각 또는 사진이 무엇인지에 대한 부가적 설명이 필요해졌다. 엽서에는 장벽 붕괴 전후의 주요 장소와 사진이 표시되었고 장벽 조각 또한 위치, 날짜, 결정적 순간 등을 강조하는 내용으로 대체되기 시작한다.

장벽의 존재보다는 그 파괴가 중심이 되고 이는 베를린의 "창의성"과 "자유"를 강조한 마케팅 전략과 맞아떨어지며 상품 또한 변화한다. 2013년 베를린 기념품 디자인 어워드에서 3위에 입상한 베를린 장벽 푸시 퍼펫은 세 개의 장벽 조각이 버튼에 따라 넘어졌다 세워지기를 반복하는 일종의 장난감이다. 상품 패키지에는 이렇게 적혀있다.

“This cool souvenir does not take itself too seriously and tells its own story.”

어쩌면 분단의 과정과 아픔은 장난감이나 초콜릿처럼 진지한 고려를 무시하는 물품의 형태로 통제되거나 축소될 수 있다. 상품들이 장벽의 '존재' 경험보다 장벽 '붕괴' 경험을 강조하면서 보다 실질적이고 어느 정도는 미래지향적인 새로운 서사를 홍보할 수 있게 되었다.

Cave and Buda (2013)는 상품(souvenir)이 "기억의 상징(touchstones of memory)"이라고 하지만 결국 관광객에게 무엇을 제공할지는 공급자들의 선택에 의해 필터링된다고 했고 저자는 이 말을 인용하며 "장벽 붕괴 이후 베를린이라는 도시의 염원에 이 상품들이 부합하고 있다"고 설명한다.

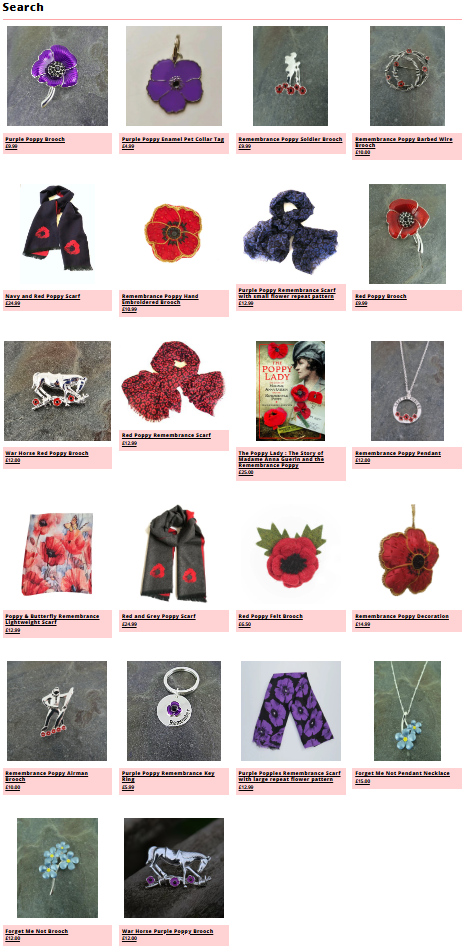

2️⃣ 영국과 세계대전

세계대전은 국가적 관점과 상관없이 20세기 인류의 고통과 파괴의 상징이다. 양귀비(the poppy)는 1921년부터 제1차 세계대전에서 사망한 영국과 영연방 군인들을 기념하기 위해 사용된 인공 꽃이었다.

2014년부터 2018년까지 진행된 제1차 세계대전 100주년 기념행사 동안 이 꽃의 상징성은 더욱 커졌다. 2014년 톰 파이퍼가 설계하고 폴 커민스가 제작해 런던 타워에 설치된 대규모 공공 설치작품 Blood Swept Lands and Seas of Red 는 888,246개의 세라믹 양귀비(전쟁에서 사망한 888,246명의 군인을 상징하는-)로 만들어졌다.

개별 세라믹 양귀비 작품은 설치 기간 종료 후 미리 구매한 이들에게 전달되었다. 이는 설치 미술과 기념품 사이의 연결은 유지되면서 개별적 인간 고통을 상징하며 유족들에게는 의미 있는 제스처가 되었다.

사실 전쟁과 관련한 상품은 다양하다. 너무나도 유명한 문구 "Keep Calm and Carry On"은 영국 정부가 제2차 세계대전 중에 제작한 포스터 슬로건에 기반하며 현재 세계적으로 상품화, 밈화가 되었다. 이와 유사하게 “While There Is Tea There Is Hope”라는 슬로건 또한 현재 티백, 머그, 쿠키 등 다양한 차 관련 상품으로 판매되고 있다. "Jelly Babies Ration Bag"은 또 어떠한가? 1945년 당시 2주 분량의 달다구리를 배급하던 것에서 착안해 젤리로 상품화한 것이다.

이러한 상품들의 공통적 특징은 전쟁 세대의 신화적 인내에 초점을 맞추고 있다는 것이다. 또한 이렇게 친근한 상품들은 전쟁 당시 일상 경험에 대한 관심을 강조하며 세계대전을 다루는 역사적 관점 변화를 반영한다.

실용적 방식으로 포장된 과거의 고난은 노골적인 고통의 상기보다 더 받아들여지기 쉽다.

Ulrike Zitzlsperger

물건의 슬로건이 맥락을 제공하지만, 더 이상 젤리나 배급품 등을 소중히 여길 필요가 없는 지금 현대의 주방에 들어가는 순간 그 의미를 잃는다. 오히려 전쟁이 아닌 기후 변화 등과 같은 현재 중요한 문제에 대한 걱정으로 자연스럽게 이어지며 지금 우리는 과거 조상들보다 더 나은 상황에 있음을 강조하고 물품 구매라는 참여로 그들의 고통을 인정하게 한다. 뮤지엄 숍 안에서 실제 전쟁은 업데이트되고 대단히 선택적으로 다루어지면서 진정한 역사적 사건으로 변모한다.

3️⃣ 다크 투어리즘과 상품

1990년대 중반부터 다크 투어리즘 관련 다양한 논의와 평가가 이루어지고 있다. 재난이나 대량 학살이 발생한 상징적 장소들의 투어와 상품 등 대중 관광 소비를 위한 죽음의 상품화라는 표현 또한 등장한다. 사실 이와 관련한 상품들은 상당한 미디어의 관심을 받아왔다.

미국 뉴멕시코주에 있는 국립 원자력 박물관은 "팻맨"과 "리틀 보이"라 이름 붙인 (그리고 디자인도...) 귀걸이를 판매하다가 일본 관광객의 비판과 히로시마시의 요청으로 상품을 철거했으나 이미 전부 매진된 후였다. 이와 유사한 사례들은 많은 논란에도 불구하고 일부 방문객들에게는 유효한 걸로 보인다.

최근 가장 크게 논란이 되었던 사례는 9/11 Museum(National September 11 Memorial Museum)의 치즈 플레이트(공식 명칭은 "기념 쟁반"...)이다. 미국 지도 모양으로 디자인된 이 접시는 9/11 테러가 발생한 장소들(뉴욕, 워싱턴 D.C., 펜실베이니아)에 하트가 그려진 상품이었다.

"그라운드 제로에 하트를 표시한 접시를 그라운드 제로에서 판매한" 이 문제는 유가족들의 항의와 언론의 뭇매를 맞으며 상품 철수로 끝이 났다. (사실 많은 이해관계자들이 있어서 이 접시 만의 문제는 아니다.)

다크 투어리즘 장소에서 조우(encounter)에 대한 물질적 반응은 인간의 상실을 거의 반영하지 않는다. 고통과 그 고통의 표현(display) 사이의 불일치는 수잔 손택이 전쟁 중 인간의 고통을 묘사한 사진을 논의하면서 다룬 현상이다.

* 주 : 사실 NARA, TNA 등의 숍을 포함하여 상술한 기관 대부분은 재단 또는 민간에서 관할하며 상품 판매 수익이 곧 기관 운영 자금으로 사용되는 구조이다. 따라서 상품화 관련해 경쟁적 상품 제작이나 희생자들을 배려하지 않고 상품화에만 집중하는 부분 등 상업적 부분에서 다루고 있는 연구 또한 있다.(이 논문에서도 그러한 부분이 일부 등장한다.) 이는 대부분 세입과 세출 구조가 다른 우리나라 공공기관가 차이가 있으며 또한 상품의 "경제성"을 중심으로 이 주제를 다루고 있지 않기 때문에 논외로 하고자 한다.

The Lives of Others

이 장은 수전 손택의 『타인의 고통 Regarding the Pain of Others』을 인용해 전쟁 피해자들의 사진이 "수사학의 한 종류"라고 말한다. 이러한 사진은 범죄와 그 비참함을 반복적으로 보여주며 관찰자를 자극한다.

상품이나 기념품에 이 개념을 딱 적용할 수는 없으나 상기한 사례들을 다룬("도전적인 주제"라는 표현을 썼음) 상품에는 사진도 있으므로 이 또한 광범위한 서사 속에서 특정 측면에 초점을 맞춰 역사를 단순화한다. 뮤지엄 숍에서의 역사는 우리가 소유할 수 있는 무언가가 된다. 상품의 단순화된 메시지가 역사적 사건의 복잡한 현실에서 벗어나면, 구매 전에 경험했던 것과의 연결은 변화하거나 단절된다. 대신 우리가 다룰 수 있는 주제로 "번역된" 내용을 받아들인다.

사진의 기억과 같이 이러한 상품 또한 지배적 주제를 표현한다. 상징적이고 매혹적인 순간과 전쟁 영웅에 초점을 맞추다 보면, 끝없는 고난과 오랜 시간 동안의 연속적 경험은 보여주지 않는다. 이러한 방식은 집단 기억과 유산(heritage)에는 필수적인 "망각"을 가속화시킬 수 있다.

이 상품들은 여타의 소모품처럼 제거, 교체, 업데이트된다. 어떤 상품은 베스트 셀러가 되고 어떤 상품은 논란을 일으키기도 한다. 시간이 지나면서 설명이 필요하게 되는 상징적인 사진들처럼 상품과 그와 관련 있는 그 이야기도 나이를 먹게 된다. 뮤지엄 숍에서 역사에 대한 이해와 기억은 한 번 더 변화를 겪게 될 것이다.

* 주 : 수전 손택의 책과 그녀가 언급한 로저 팬턴에 대한 부분은 저자의 논지를 뒷받침하기 위한 자료로 다루어졌으나 언젠가 뉴스레터에서 다루고 싶은 주제라 여기서는 최소한으로 줄입니다.

결론

많은 상품이 영웅주의나 인내심과 같은 일반적 감정을 기반으로 "실제" 역사 속 복잡성을 거의 드러내지 않는다. 그 복잡성과 상품 사이의 괴리는 사건의 서사적 가치를 변화시킨다.

그러한 상품은 유적지나 뮤지엄의 서사를 확인해주는 것처럼 보이지만 실제로 내러티브는 변화하고 있다. 뮤지엄 숍은 뮤지엄과 연결되어 있기 때문에 아무도 그 내러티브를 의심하지 않는다.

1919년 정치적 혼란과 빈곤 속에서 한 독일 회사가 제작한 이 포스터는 왕관을 쓴 여인(베를린을 상징)이 해골(죽음)과 춤을 추고 있다. 중심에 놓인 문구는 "베를린, 멈춰! 이성적으로 행동해라! 너의 춤 파트너는 죽음이다"라는 뜻이다. 이 포스터는 베를린의 삶을 다룬 전시회에 등장하기도 하는 등 시대의 화두를 담은 상징으로 자리 잡았다. 이 이미지는 여전히 불안정하고 격동적인 시기를 상기시키는데 2020-2021년에 겪은 팬데믹과 1918-1919년의 경험이 결합하면서 더욱 강렬한 상징성을 지니게 된다.

이 포스터는 어쩌면 원래 목적과 맥락에서 벗어나고 이제 이를 여러 가지로 해석할 수 있게 되었다. 제1차 세계대전과 독일의 역사, 1920년대의 대도시(특히 베를린), 그리고 현재의 팬데믹과도 연결될 수 있다.

이렇게 뮤지엄 숍 안에서 역사적 서사는 계속 변화하지만 어떤 역사적인 장소들은 다른 어떤 곳보다 철저한 사실 보호가 필요할 수 있다.

사족

오늘 다룬 논문 사례 중에서 우리나라에도 참고할 수 있는 유사한 역사적 배경들이 분명히 있다고 생각했다. 상품화 여부를 떠나 기억, 애도, 추모, 내러티브, 맥락, 상징 등 기록학에서도 "깊게" 생각해 볼 화두 또한 많이 던져주었다.

이 시리즈를 통해 역사 혹은 기록이 문화상품과 어떻게 상호작용할 수 있는지 살펴 보고자 했다. 소수의 인원으로 하루하루 업무를 해치워 가기도 바쁜 현실에서 무슨 문화상품인가! 역사가 대수인가 할 수도 있다. 그거 또한 괜찮다.

다만 문화상품에는 유형뿐만 아니라 무형의 상품도 있다는 것을 강조하고 싶다. 꼭 '상품'의 형태가 아니어도 우리는 우리가 가진 역사와 기록을 잘 알고 서비스를 제공할 수 있도록 해야 할 것이며, 그 과정에서 내러티브와 사실을 어떻게 전달할지에 대한 고민을 해보면 좋겠다 정도로 마무리하고 싶다.

(뭐 그러다가 언젠가 대박 상품을 만들 수도 있잖아요.😊)

Ulrike Zitzlsperger. (2021). Commerce, Culture, and Heritage: Souvenirs as Communicators of History in the Museum Shop. The International Journal of the Inclusive Museum, 15(1).

국가법령정보센터 『문화산업진흥 기본법』https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=251061&efYd=20240517#0000

황지영. (2020). 뮤지엄 굿즈(Goods)의 소비가치가 구매 의도에 미치는 영향 (국내석사학위논문). 성균관대학교 일반대학원, 서울.

Alan Taylor. (2014). Blood Swept Lands and Seas of Red. The Atlantic. 'Blood Swept Lands and Seas of Red' - The Atlantic

![[팟캐스트] 아카이브와 문화상품의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/mcwq3r6o8ulk1h531w6nh2dyt3r8)

의견을 남겨주세요

지구별여행자

사례들 재밌네요. 좋은 글 잘 읽었습니다. 문화상품이 다루는 주제와 가볍게 소비되는 상품의 간극이 있군요. 저는 몇몇 오래된 기관의 콘텐츠 기획할 때 역사적인 날이나 사건을 NFT로 발행하는 아이디어 낸 적이 있어요. 정부기관이라 진행되진 않았죠. 지금은 잘 검색이 안되는데 홍콩의 한 은행이 홍콩의 역사적인 날을 기념해서 NFT를 발행해서 꽤 팔린 적이 있었어요. 퍼플렉시티에서 검색해 보면 정부, 공공기관, 비영리단체, 아카이브나 박물관에서 역사적 사건이나 소장기록, 예술작품을 NFT로 발행하는 사례가 꽤 나옵니다. 우크라이나 정부의 "Meta History: Museum of War"도 좀 알려져 있죠. 전쟁의 주요 사건들을 NFT로 기록해서 파는데 전쟁 발발 첫 날 07:33분 기록한 건 5천만원 정도 합니다. https://opensea.io/kr/collection/metahistorymuseum NFT 거품이 있던 22년쯤 사례가 많습니다. NFT 시장이 침체되었고 규제도 많지만 성숙 단계로 들어가면 다시 NFT를 문화상품으로 고민해볼 수도 있을 것 같습니다. 말도 많지만 사례들은 흥미롭습니다.

의견을 남겨주세요