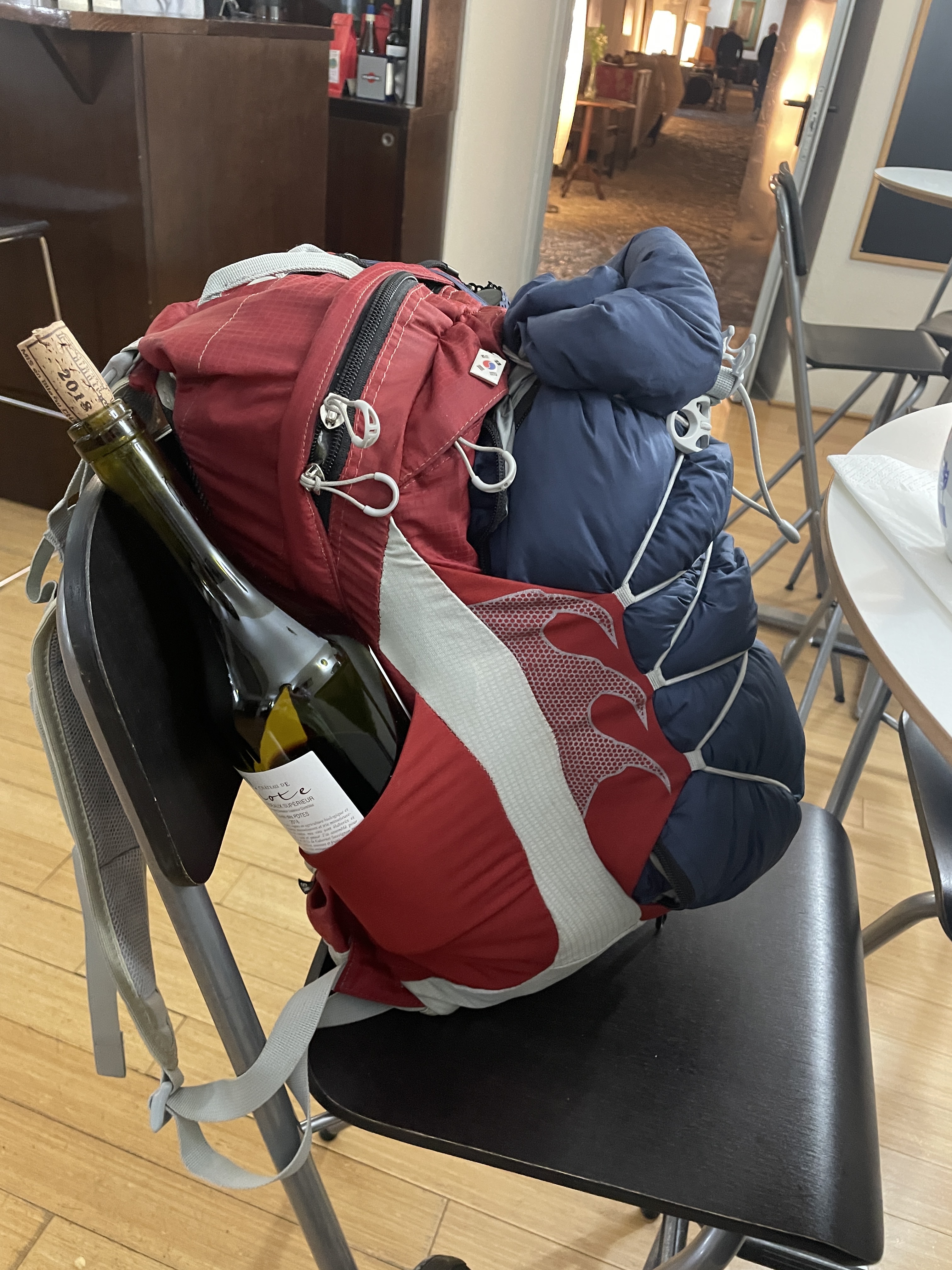

산티아고 순례는 가방을 싸는 일부터 시작한다. 매일 이짓?을 반복한다. 그러니 가장 중요한 일이기도 하다. 가방부터 공개한다.

0일차. Saint-Jean-Pied-de-Port

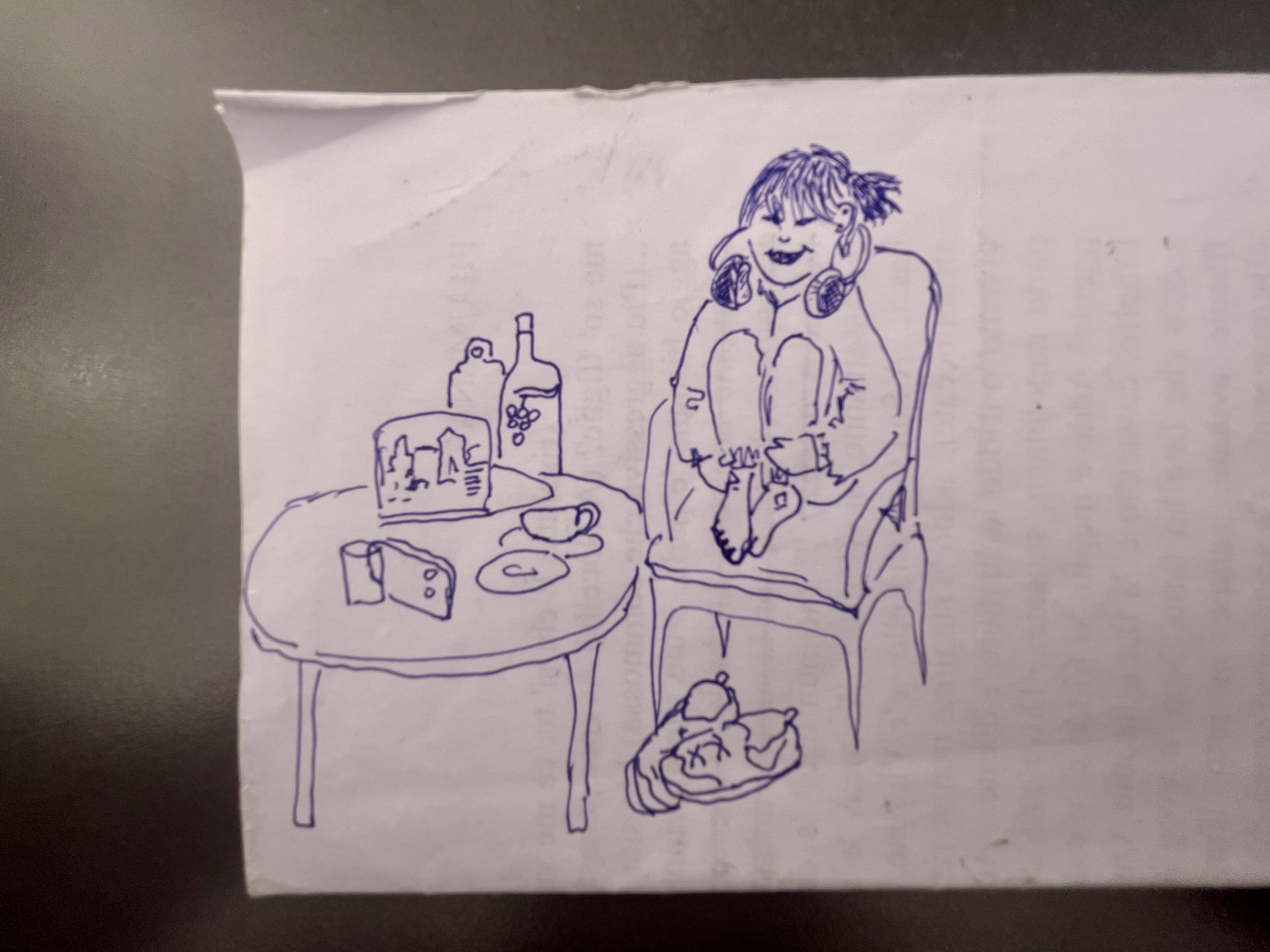

순례길 오피스에서 순례자 여권인 ‘크리덴셜’을 만들고(2유로), 바로 옆에 있는 55번 알베르게에 방을 얻었다(12유로). 마지막 침대였다. 암쏘럭키. 이탈리아인1명, 독일인 2명, 미국인 1명, 네덜란드인 1명. 이렇게 6명이 함께 묵었다. 아직 영어실력이 충분히 오르지 않아 적당히 이야기하다가 동네를 둘러보기 위해 길을 나섰다. 기념품 겸 모자를 구입하고(30유로), 까르푸에서 와인과 곁들여 먹을 슬라이스 고기와 인스턴트 파스타를 사서 돌아왔다(5유로). 알베르게 뒤에 있는 뒤뜰에 자리가 있길래 보르도 와인과 파스타로 저녁을 때웠다. 아직 한 것도 없는데 조금 지친 듯 했다. 과연 800km를 다 걸을 수 있을까?

1일차. Roncesvalles (25.20km)

새벽 5시에 눈이 떠졌다. 아직 시차 적응 중이다. 파리우쟁 뉴스레터를 쓰고, 짐을 쌌다. 아침부터 비가 주룩주룩 내리고 있었다. 첫 날이 가장 힘든 코스라고 하던데 그까짓거 힘들면 얼마나 힘들겠어…. 라고 우습게 봤던 내가 우습다. 소심하게 내리던 비가 산 꼭대기로 올라가니 비바람이 되어 서 있기도 힘들 정도로 쏟아졌다. 문제는 추위였다. 너무 추웠다. 주저 앉고 싶었다. 걷지 않으면 더 추워질 것이기에 마음 편히 쉴 수도 없었다. 온 몸이 젖은 채로 정신력으로 걸었다.

8시간 만에 알베르게에 도착했다. 몸을 부르르 떨고 있는 나를 보고, 푸근한 아저씨가 걷느라 고생했다고 힘껏 안아주셨다. 순간 가슴이 뭉클했다. 걸어도 걸어도 목적지가 보이지 않던 순간이 이제 끝났구나. 겨우 1일차에 감동이 일었다. 32일 차에는 도대체 어떤 감동이 기다리고 있을까. 눈물이 핑 돌았다.

따뜻한 환대를 받았지만 난민촌이 따로 없었다. 예약하지 않은 사람들은 칼라 칩을 하나씩 받아서 대기실에 앉아 순서를 기다렸다. 나는 블랙. 도착한지 1시간이 지나서야 남자 10명이 있는 방을 배정받았다. 들어가니까 나만 여자였다. 심지어 화장실에서 한 아저씨가 이제 막 샤워를 마친 듯 나왔다. 왠지 노크를 해야 할 것 같은 분위기의 남탕이었다.

더 큰 문제는 샤워실이었다. 샤워실의 칸이 나뉘어 있지만 칸 사이로 발이 보였다. 따뜻한 물에 샤워하기만을 기다렸는데, 도저히 내가 쓸 수 없는 구조였다. 그래서 지나가던 직원에게 달려가 물었다. “여기 보니까 다 남자밖에 없어서 그런데, 샤워만 다른 곳에서 하고 와도 될까? 빨리 할게.” 그런 시설은 갖춰져 있지 않아 안 된단다. 좌절하고 돌아와 침대에서 멍 때리고 앉아있는데, 직원이 들어왔다. 그리고 큰 소리로 “원 모어 걸!”을 외쳤다. 여자 한 분이 들어와 총 12명이 된 것이다. “여자들이 씻을 때는 눈알 굴리지 말어~! 남자가 많으니까 불편할 수 있잖아 그치?”라고 시원하게 말하곤 나를 보며 “유아 오케이 나우?”하고 웃어주셨다. 내가 불편하다는 사실을 이제 모두에게 알린 셈이 되어서 왠지 더 불편해진 상황이 되었지만 “땡큐”라고 답했다.

용기를 내어 샤워실에 들어갔다. 아니 그런데 왜 남자들은 샤워하면서 콧노래를 부르는 걸까. 도대체 왜? 무사히 샤워를 끝내고 나니 살 것 같았다. 주변을 둘러보고, 나도 사각팬티에 스포츠브라만 입었다. 볼템보라지라는 심정이었지만 사실 아무도 내게 관심갖지 않았다. 4일차 정도 걸으면서 알게 된 사실은, 방배정에서 가장 중요한 건 성비가 아니었다. 코 고는사람이 없는 방이 최고다. 그런 의미에서 이 방은 정말 조-용한 최고의 방이었다. 정말 잘 잤다.

2일차. Larrasoaña (26.77km)

일찍 자고 일찍 일어나는 루틴을 유지할 생각이다. 어젠 저녁 8시 취침, 새벽 4시 기상. 오늘은 저녁 9시 취침, 새벽 5시 기상. 아침에 담배 한 모금 뿜고 차분하게 앉아 일기를 쓰니 아직까지는 컨디션이 좋다. 오늘은 조식을 먹고 천천히 출발했다. 제주 올레길 처럼 엄청난 절경는 없다. 그저 세계 각국에서 모인 사람들과 나누는 소소한 대화가 특별하게 느껴질 뿐이다.

32일 걸린다고 하길래 32개 마을이 있는 줄 알았는데 웬걸, 마을이 한 두개가 아니다. 큰 마을 사이에 서너개의 작은 마을이 있다. 힘들어질 때마다 중간에 하루 묵고 갈까 하는 고민이 절로 든다. 연세가 많은 도모꼬는 55일 코스로 간다고 했다. 도모꼬와는 길에서 만나기 힘들 것 같다. 오늘은 오르막길이 거의 없어서 걷기 수월했다. 발목은 살짝 아팠지만 다리 힘이 남아 돌았기에 마을을 두 개, 5km정도 더 갔다.

여기가 제주 올레길인가. 걷는 동안 한국인을 2~30명 정도 본 것 같다. 다들 혼자 온 게 대단하다고 하는데 난 왜 혼자인 게 좋을까 곰곰이 생각했다. 한국인과 함께 걸으면 그게 좋으면서도 그게 또 부담스러운 마음이 든다. 하여 오늘은 혼자다. 한국인 중 기억에 남는 사람들을 기록해본다.

- 은퇴하셨다는 군인 아저씨와 28살의 백수 청년 (소개하신 그대로 적음) 첫 날 목적지까지 함께 걸어 전우애가 느껴지는 분들이다. 오르막길에서 속도를 내지 못하던 나를 끝까지 기다려주셨다. 길이 고됐던 만큼 고마움도 컸다.

- 준우. 이름을 외워버렸네. 1년 전 군대 전역하고 3학년을 마친 뒤 휴학중이라고 했다. 왠지 파이팅 넘치고 똑 소리나는 청년이었다. (토마토학교에 오면 일을 아주 잘 하겠어..)

- 은퇴하고 오신 두 아주머니. 첫 날 저녁 식사를 같이 했다. 그후 다른 마을의 알베르게에서 마주쳤지만 많은 대화를주고 받진 않았다. 다리 상태가 안 좋아 보였는데 조심히 건강하게 걸으시길 바랄뿐이다.

- 귀여운 커플. “와인 같이 드실래요?”라고 먼저 말 걸어주셨다. 친해지고 싶었으나 파리우쟁 영상 편집하느라 바빴다. 길을 걸으면서 자주 마주쳤. 그때마다 반갑게 인사했다. 긴 벤치에 대자로 누워 있을 때는 “포즈가 멋있네요”라고 칭찬해 주셨다. 다리를 절뚝거릴 땐 늦게 걷는 나를 향해 돌아오시더니 ”스틱 빌려줄까요?“라고 도움의 손길을 내밀어줬다. 감사했다. 다음엔 꼭 와인 같이 마시리.

의견을 남겨주세요