사막이라며?

다합에 1년에 두세 번밖에 안 온다는 비가 내렸다. 천둥, 번개를 동반한 굵은 빗줄기가 쏟아지자 천장 곳곳에서 물이 샜다. 호스텔에서 일하는 친구들이 한 두 명씩 옥상으로 모이기 시작했다. 그리고는 분주하게 계단을 오르내리며 고인 물을 퍼냈다. 리셉셔니스트 zizo는 비에 홀딱 젖은 몸으로 "와-후!"하고 환호성을 질르며 날라다녔다. 이게 그렇게 즐거운가? 옆에서 아침을 먹던 나는 멀뚱멀뚱 쳐다 보다가 같이 무리에 동참해 물을 퍼 날랐다. 우리는 눈을 처음 보는 강아지들 마냥 신나게 비를 맞았다.

숨을 잘 쉬기 위해

벌써 일주일이 흘렀다. 그동안 술을 끊었고 담배도 하루 1회로 줄였다. 아침 7시에 일어나 요가 수업을 듣고, 밤 8시면 침대에 누워 10시가 되기 전에 잠에 들었다. 이곳에서의 일상은 오로지 프리다이빙만을 중심으로 돌아갔다. 너무 오래 자는 바람에 하루가 짧게 느껴졌지만, 다음 날 최상의 컨디션을 위해선 잠을 잘 자는 방법 외에는 할 수 있는 게 없었다.

‘숨(breathe)’이란?

해녀학교에서 배운 숨은 고단한 노동을 의미했다. 해녀는 추운 한 겨울에도 바다에 들어가 최대한 오래 숨을 참고 바닷속을 샅샅이 뒤진다. 혹여라도 숨이 짧아져 수면에 올라왔다가 다시 잠수하면 분명 눈 앞에 있었던 전복이 사라지고 없어지고 만다. 그러니 전복(10만 원 이상)을 앞에 두고도 포기할 줄 아는 용기가 필요한 일이었다. (나는 당시 서울 촌놈이라 바닷속만 들어가면 전복인지, 바위인지 분간할 수 없어 그저 바닷속 물고기만 구경했지만…)

한편 프리다이빙은 ‘나의 한계를 시험하는 숨‘이다. 다합 바다는 육지에서 10m만 나가도 30m까지 떨어진다. 블루홀을 수심 110m라서 바닥이 암흑이다. 그래서 이곳이 프리다이빙의 성지라고 불리는 것이다. 저마다 1m씩 늘려가면서, 자신이 들어갈 수 있는 최고 수심에 도전한다.

프리다이버의 또 하나 특징으로 ‘일회성’을 꼽을 수 있다. 실제로 그러한지 모르겠지만 이론에 따르면 50m 이상 잠수할 시 반드시 남은 하루동안은 잠수하지 않고 쉬어야 한다. 하루에 한 번 뿐인 숨인 셈이다. 그 큰 숨을 위해 수많은 준비를 거친다는 점에서 해녀 숨과는 결이 다르다.

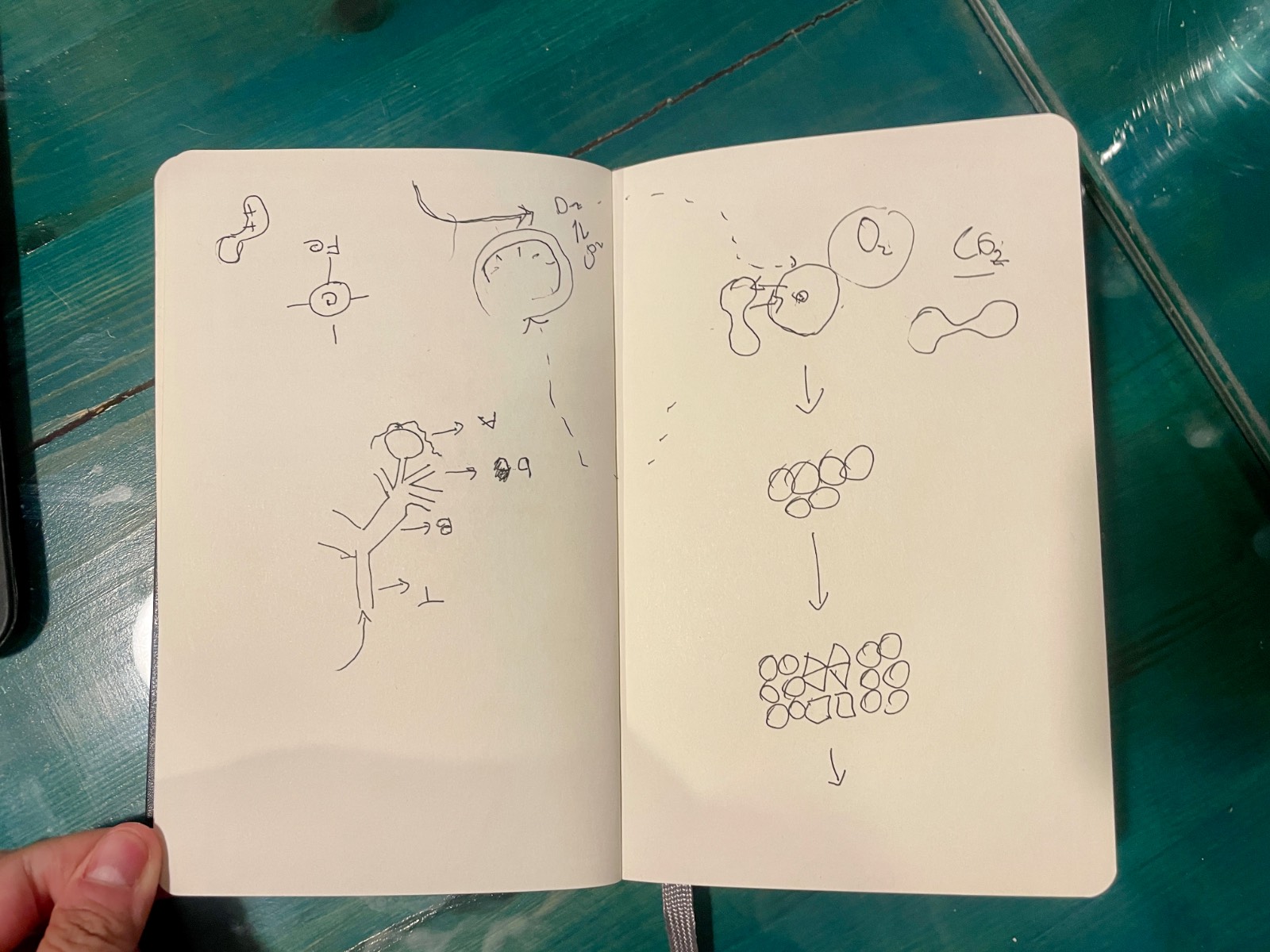

하지만 내가 프리다이빙에 매료된 이유는 해녀의 고결한 노동도 아니고, 한계를 늘리는 도전정신도 아니다. 바로 생존의 카타르시스! 잠수를 끝내고 수면에 올라오는 순간, 나의 몸은 오로지 숨을 쉬는 데에만 쓰인다. “호웁! 호웁! 호웁!“ 숨을있는 힘껏 세 번 마시는 회복호흡(recovery breath)을 하고 버디에게 오케이 사인을 보내고 나면 왠지 모를 쾌감을 느낀다. 적혈구(red blood)를 통해 온 몸으로 산소가 들어가는 그때 ’나 살았어!‘하고 안도한다. 변태같지만 아무튼 오늘도 훈련에서 잘 살아 남았다.

그래도 할 건 해야지

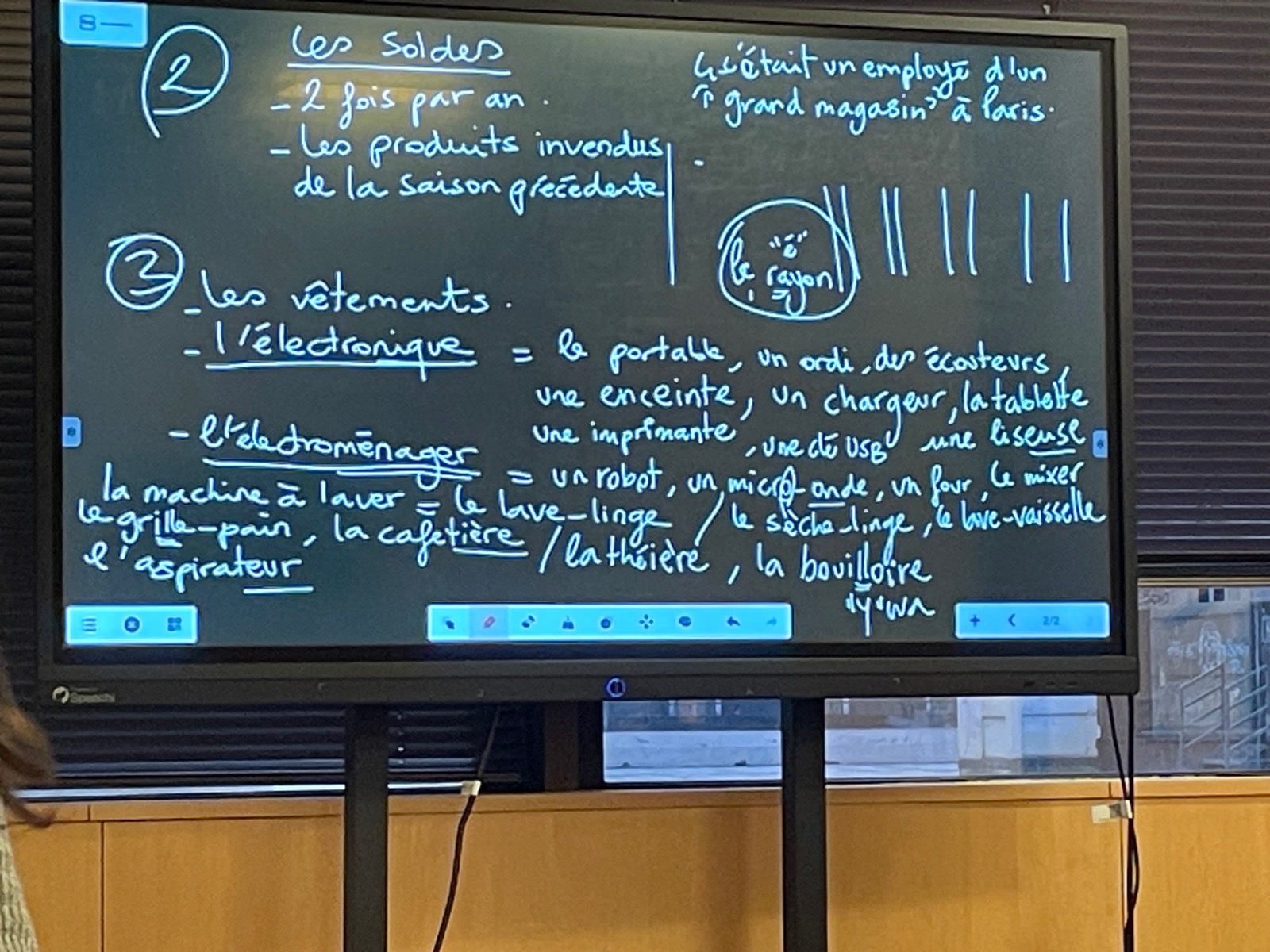

문제는 ‘숨’이 아니라 이론 공부다. 재시험을 위해 호스텔 옥상에 앉아 늦은 시간까지 가이드를 읽었다. 읽고 읽어도 왜 진도가 안 나가는지 거참… 그러다 한 아저씨(나랑 동년배겠지만 다들 노안이라 그냥 아저씨라 부르는 게 편하다)가 커피를 들고 오더니 물었다 “can i join?” 잠시 쉬는 시간이 필요했던 나는 반갑게 인사하고 짧은 스몰토크를 주고 받았다. 그는 카이로에 사는 수단 출신 여행자였다. 이름은 칼림. 공항으로 가는 택시가 새벽 1시에 오기로 해서, 그 택시를 기다리는 중이었다. 한참 이야기를 주고 받다가 알게 된 사실, 그는 의사양반이었다!

이 사실을 듣자마자 공부하고 있던 pdf를 보여주며 도움을 요청했다. 얼떨결에 의사에게 과외를 받았다. 신기한 밤이었다. 그리고 다음 날, AIDA2를 86점으로 패스했다. 야호!

의견을 남겨주세요