여러분, 영화관 가실 때 통신사 멤버십 포인트로 4천 원 할인받으면 알뜰하게 잘 챙겼다 싶으시죠. 그런데 만약 내가 받은 그 할인이 사실은 영화를 만든 제작자들의 피와 땀을 쥐어짜 낸 결과라면, 그래도 기분 좋게 웃을 수 있을까요? 2026년 1월 현재, 한국 영화계가 생존을 걸고 싸우고 있는 아주 뜨거운 이슈가 하나 있습니다. 바로 통신사 멤버십 할인에 숨겨진 불편한 진실입니다.

우리가 통신사 할인을 받아 1만 1천 원에 영화를 볼 때, 우리는 당연히 1만 5천 원짜리 티켓을 4천 원 싸게 샀다고 생각합니다. 그런데 극장 영수증을 자세히 뜯어보면 놀라운 사실이 발견됩니다. 티켓 가격이 7천 원으로 찍혀 있는 경우가 많거든요. 내가 낸 1만 1천 원과 영수증상의 7천 원, 그 사이에서 사라진 4천 원은 도대체 어디로 갔을까요. 영화계와 시민단체의 조사에 따르면 이 돈은 고스란히 통신사의 주머니로 들어간다고 합니다.

구조는 이렇습니다. 통신사가 극장에서 표를 7천 원 수준의 헐값에 대량으로 사옵니다. 그리고 이걸 우리 같은 멤버십 회원에게 1만 1천 원에 되파는 거죠. 겉으로는 할인해 주는 척하지만, 실상은 싼값에 표를 사다가 마진을 붙여 파는 중간 유통업을 하고 있는 셈입니다. 이 과정에서 정작 영화를 만든 제작사와 배급사는 통신사가 떼간 마진을 제외한 헐값, 즉 7천 원을 기준으로 정산을 받게 됩니다.

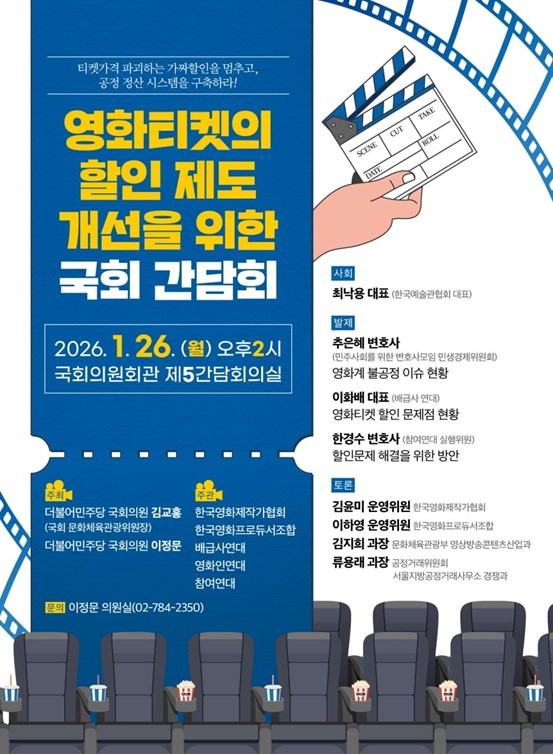

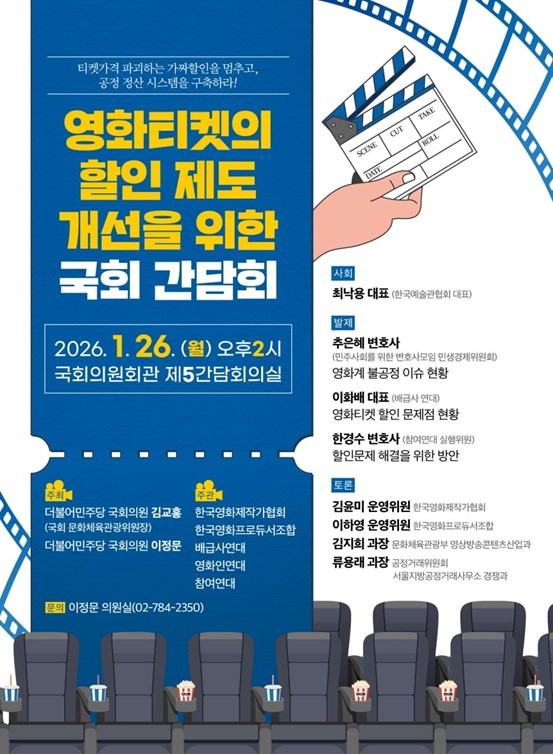

이 상황을 두고 지난 1월 26일 국회에서 열린 간담회에서는 아주 적나라한 비유가 터져 나왔습니다. 한국예술영화관협회 최낙용 대표는 통신 3사의 연 매출이 60조 원인데, 영화는 고작 1조 원 산업이라면서 60조 산업 거인이 1조 산업 난쟁이에게 빨대를 꽂는 게 과연 공정한가라고 울분을 토했습니다. 실제로 관객이 내는 티켓값은 1만 5천 원으로 올랐는데, 제작자에게 돌아가는 객단가는 오히려 9천 8백 원대로 떨어졌습니다. 표값은 비싸졌는데 만드는 사람은 더 가난해지는, 아주 기형적인 역설이 발생한 겁니다.

물론 통신사 측인 SKT와 KT도 할 말이 있습니다. 그들은 영화 할인으로 수익을 남기는 구조가 아니라고 반박합니다. 재고 부담을 안고 티켓을 대량 매입하고 있으며, 차액은 시스템 운영비나 대행 수수료 등으로 쓰인다는 거죠. 하지만 영화계가 계약 내용을 투명하게 공개하라고 요구해도, 통신사와 극장 측은 영업 비밀이라며 구체적인 정산 내역을 내놓지 않고 있습니다. 이른바 깜깜이 정산입니다.

결국 영화계는 다섯 가지 요구사항을 들고 국회로 향했습니다. 통신사의 티켓 헐값 대량 구매 중단, 관객이 실제 지불한 금액 기준 정산, 할인 비용의 공정한 분담, 제작사가 참여하는 3자 협의체 구성, 그리고 투명한 데이터 공개입니다. 참여연대와 민변은 이미 통신사와 극장들을 공정거래위원회에 신고한 상태고요.

이건 단순히 영화인들이 돈을 더 달라는 밥그릇 싸움이 아닙니다. 내가 만든 영화가 얼마에 팔렸는지 정확히 알려달라는 상식적인 요구이자, 한국 영화 산업의 혈관을 뚫어달라는 구조 신호입니다. 소비자에겐 혜택인 척 생색을 내고 뒤로는 창작자의 몫을 가로채는 이 구조가 바뀌지 않는다면, 앞으로 우리는 좋은 한국 영화를 더 이상 극장에서 만나기 어려울지도 모릅니다. 여러분이 무심코 누른 할인 버튼 뒤에 숨겨진 이 거대한 불공정, 어떻게 생각하시나요?

의견을 남겨주세요