미술관으로 가는 길

약속장소가 수원이 아니라면 나에게는 거리상의 부담감이 있다. 막상 움직이면 그리 먼 것도 아닌데 맘으로 멀게 느껴진다. 서울은 위치한 동네가 어디냐에 따라 교통수단이 결정된다. 처음엔 지하철로 가려 했으나 딸아이가 버스 노선을 알려 주었다. 환승의 번거로움과 맞바꾼 도보구간이 있긴 했지만 춥지 않은 날씨에 얘기하며 천천히 걸을만 했다.

리움 미술관이 한남동에 있다는 것만 알았지 방문은 처음이다. 오가는 길에 친구와 함께여서 지루하지 않아 좋았다. 나름 길눈이 밝은 나였고 지도를 잘 보는 친구가 있었다.

골목 골목을 지나 도착한 리움은 대로변이 아닌 골목 중간에 자리 잡고 있었다.헤매지 않아 이르게 도착해서 화면으로만 보았던 까뮤 선생님들을 기다렸다.

자유로운 전시

필립 파레노의 전시를 가면서 어떤 사람인지 찾아보지도 않고 간 전시였다. 어떤 작품들이 전시되어지는지 사전지식 하나도 없는 상태로 갔다.그랬다면 돌면서 빼먹은 작품이 무엇인지 정도는 알아차렸을 텐데.......

보통의 전시는 섹션을 나누고 관람 동선이 있어 도슨트의 이끌림대로 움직였던 것이 대부분 이었다면 <보이스>는 들어가고 나오는 동선이 없이 모든 공간이 전시장 이다. 마음 끌리는 대로 관람하면 되었다. 심지어 로비의 대형 스크린 두 영상이 작품 이였다는 것도 정리를 하며 알았다.

<리얼리티 파크의 눈사람>작품을 보고는 이 사람이 환경에 관련된 작가인가 했다.지구 온난화로 인해 빙하가 녹는다는데 인류의 생존을 눈사람을 가지고 표현 했나 생각해서였다.

<석양빛 만(灣), 가브리엘 타드의 지저인간: 미래역사의 단편> 창문을 통해 들어오는 햇살은 오렌지 빛 필름을 통과해 눈이 부시기 보다는 따뜻하고 부드러웠다. 다만 그 석양 빛 창문을 바라보고 있는 사람 형태를 한 눈덩이는 현재 시대에 개인주의가 만연한 사회의 쓸쓸한 인간상 같아 보였다.

체다 치즈를 곱게 가루 낸 것 같은 눈이 그랜드 피아노를 거쳐 바닥에 쌓이는 <여름 없는 한 해>를 보며 왜 선택한 컬러가 오렌지색 이였는지 궁금하다.

<눈더미>는 수묵화처럼 먹의 농담으로 그림을 그린 것 같은 느낌이 드는 작품이다. 화려하지 않은 수수한 그림처럼.

실내전시에서 가장 자유로운 작품이 무엇이냐 묻는다면 <내 방은 또 다른 어항> 헬륨이 들어 있는 마일라 풍선 물고기들이 자유롭게 천장과 바닥뿐 아니라 전시장 곳곳에 떠다닌다. 지나다니며 스칠 수는 있으나 일부러 손으로 만질 수는 없는 작품. 전달하려던 메시지는 무엇 이였을까?

실외 공간에 가장 큰 공간을 차지하며 서있던 작품.<막(膜)> 놀이기구 모양을 한 기둥에 수 많은 전선들이 연결되어 있었다. 마치 땅의 기운을 뽑아 올려 충전을 하고 있는 듯이 보였다.얇은 껍데기를 막이라 하는데 이해 하기 어려운 작품이다.

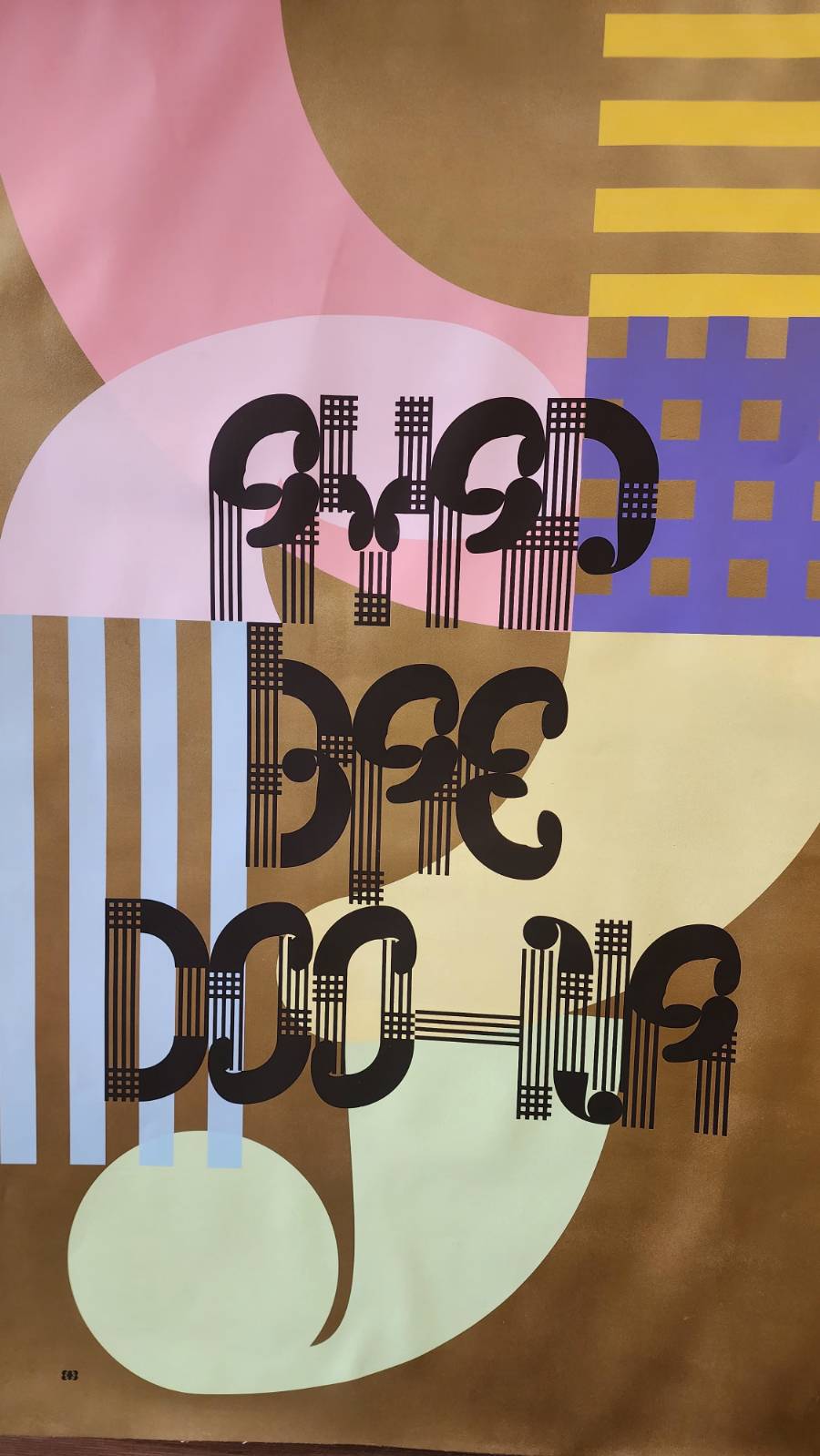

인공지능 사운드를(δA델타에이)라 칭하고 조용히 눈으로 감상만 하는 전시가 아닌 공상과학영화에서나 봄직한 작품들로 가득했던 전시였다. 미술의 영역을 한정 짓지 않은 것이 막을 뚫는 의미와 같은 것 이였을까? 현대미술계에서 영향력 있는 설치미술가로 알려진 필립 파레노를 알게 된 전시.

SF

일반적으로 내 주위에서 볼 수 없는 것들이고 내 머릿속에서 상상 할 수 없는 작품들이 많았다.

마치 SF영화에 사이보그들을 만나고 온 것 같다. 예술을 만나고 온 느낌 반 미래의 과학을 만나고 온 느낌 반의 전시 나들이.

*글쓴이-김혜정

두 아이를 힘차게 키워내는 한국의 엄마입니다. 요리하길 좋아해서 다양한 먹거리를 만들어 나누고 있습니다. 글쓰기를 통해 나의 또 다른 쓰임을 찾기를 원합니다.

#살롱드까뮤 #미술에세이 #그림에세이 #공저모임

의견을 남겨주세요