항상 노트에 무언가를 끄적이는 걸 좋아하는 사람이었다. 크기가 큰 가방 안에는 언제나 노트와 펜이 들어 있었다. 필기구가 없이 외출하는 건 왠지 불안했다.

노트를 첫 장부터 채워 가다 거의 다 차갈 때 문구점에 들르는 것도 설렜다. 너무 크지도 작지도 않은, 약간 두께가 있는 노트를 골랐다. 이왕이면 표지 디자인이 맘에 드는 걸로. 여행지에서도 우연히 문구점을 발견하면 괜히 반가워서 알 수 없는 단어들이 적힌 노트나 수첩을 사오곤 했다. 노트는 실용적이면서도 오랜 기간 내 옆에서 여행의 기억을 기억하도록 해주는 최고의 여행 기념품이었다.

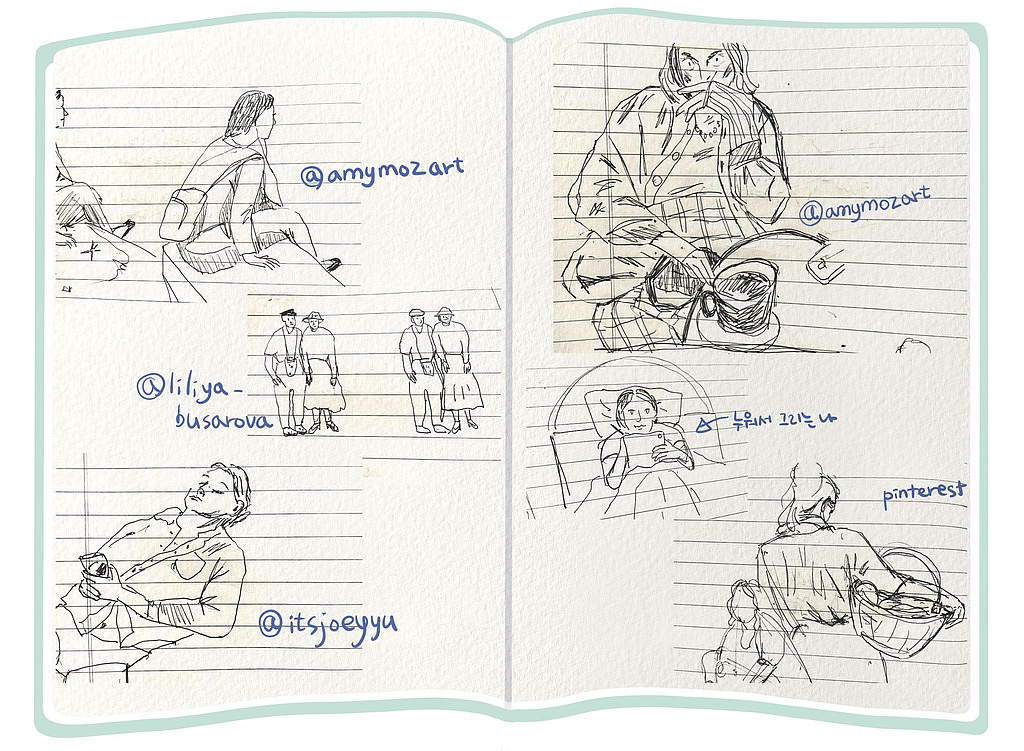

학창시절의 나는 거의 내 책상과 의자를 벗어나는 일이 없는 아이였다. 줄곧 내 자리에 앉아 조용히 주변 정리를 하고 무언가를 적었다. 내 책상 위에는 항상 언제든 펼쳐 무언가를 적을 수 있는 낙서 노트가 있었다. 떠오르는 여러 가지 생각들, 의미 없는 낙서들을 끄적이는 시간이 많았다. 가끔 몽글몽글한 마음들을 적고 싶을 때는 누가 노트를 훔쳐 볼까봐 나만의 암호를 만들어 적었다.

아무에게도 보여주지 않을 일기 노트도 있었다. 그 노트는 집에만 두고 비밀 스럽게 내가 좋아하는 펜으로 노트 가득가득 글을 적었다. 안에서 터져나오는 말이 너무 많은데 손이 그 속도를 따라가지 못하는 날들도 있었다. 쉴 새 없이 뇌가 시키는 대로 받아 적다 보면 노트 한 페이지가 꽉 차 있었다. 무슨 할 얘기가 그리 많았는지, 뭐가 그 당시 내게는 비밀이었는지 궁금하다. 말로 조잘거리는 아이가 아니었기에 더욱 글자로 종이들을 채웠던 것 같다.

![[일기장] 2022](https://cdn.maily.so/i29vbjrpu6ls0haeed5ofs1ibh9j)

그랬던 내 종이 노트들은 다 어디로 갔을까. 나는 많은 물건들을 쌓아두고 사는 스타일이 아니었기에 한 번 마음 먹고 물건들을 정리 하면 쓰레기들이 한가득 나왔다. 버릴 땐 또 과감한 편이어서 미련 없이 잘 버리는데 그 때마다 종이 뭉치들이 쓰레기봉투에 한가득이었다.

가끔은 버리고 난 후에 아쉬운 것들도 있다. 지금도 기억나는 대학 3학년 정도에 쓰던 노트가 그 아쉬운 것 중 하나다. 칙칙한 회색 표지의 스프링 노트였는데 한창 사춘기보다 더한 사춘기 감성을 뽐내던 때라서 그때의 나는 어떤 말들을 내뱉지 못하고 노트 속에 봉인 했는지 조금 궁금하다. 지금 보면 꽤나 오글거리겠지만 좀 더 세세한 기억을 떠올릴 수 있을 텐데. 나는 잊고 사는 내 기억들이 아쉽다.

작년부터 일기를 아이패드에 기록했다. 이제는 내 기록들이 사라질 염려를 하지 않아도 된다. 너저분하게 자리를 차지해서 또는 이동할 때 무거워서 버릴 가능성 따위는 없어졌다. 종이와 펜의 아날로그 손글씨 느낌이 아쉬울 때도 있으나 저장의 측면에서는 이렇게 기록하는 게 백번 맞다. 작년의 오늘 날짜에 나는 무슨 생각을 했나 찾아보는 재미도 있다. 너무 뒤늦게 바꾼 건가 싶기도 하지만 앞으로라도 잘 기록하고 보관하려 한다. 10년 후에, 또 20년 후에 내 일기 파일을 열어보는 그런 날이 있을까? 그 날을 기약하며 세세한 기록을 부지런히 남겨야 겠다.

구독자님은 일기를 쓰시나요? 기록하는 걸 좋아하시나요? 어떤 방법으로, 어떤 것들을 기록으로 남기실까요. 훗날 돌아보고 싶은 추억들을 쌓는 하루 되시길 바랍니다!

의견을 남겨주세요