다섯 번째 이야기.

벌써 다섯 번째라니 좋다. 무언가 쌓아가는 느낌은 언제나 뿌듯하다. 다양한 플랫폼을 이용해 글을 써 본 적이 많지만 늘 잠깐 하다 말거나 갈수록 흐지부지 되고 의지가 약해졌었다. 그래서 메일링 서비스를 시작할 때 꾸준히 내 이야기를 쌓아가는 것을 목적으로 했다. 일종의 숙제처럼 글을 꼭 써내야 하는 강제 장치를 만든 것이라고 할 수 있다. 무언가를 꾸준히 하지 못할 때 자신의 의지가 약하다고 자책할 것이 아니라 해야만 하는 시스템을 만들라고 그림 유튜버 이연님도 최근 영상에서 말했다.

초등학생 때 나는 학교에서 돌아오면 숙제 먼저 하는 아이였다. 종일 놀다가 숙제를 못 하는 일 따위는 내게 없었다. 선생님께 혼날 걸 뻔히 알면서도 늘 숙제를 안 해오는 친구들이 이해가 안 됐다. 그렇게 착실하다면 착실한 학생이었다. 근데 예외는 있었다. 바로 방학.

3학년 여름방학이 끝나고 학교에 등교해 나는 선생님께 호되게 혼났다. 우리반 학생들 대부분이 방학 숙제를 너무나 안 해와서 선생님이 단체 기합을 주었다. 모두 운동장으로 나가 숨이 턱턱 막힐 때까지 운동장 트랙을 뱅뱅 돌아야 했다. 그 맨 끝에 내가 있었다. 늘 착실하던 내가 방학 숙제를 가장 안 해온 편에 속했고 그로 인해 선생님은 다른 친구들보다 더 내게 실망한 것 같았다. 나는 무슨 생각으로 길고 긴 방학 내내 팽팽 놀기만 한 것일까.

이유는 간단했다. 평소 숙제는 바로 내일 선생님께 검사 맡아야 한다는 압박이 동력이 되어 나를 착실한 학생으로 만들었지만 방학 숙제는 한달이나 후에 검사를 맡으면 되는 거였다. 그게 해방감이 되어 자꾸만 놀다가 이윽고 개학이 다 되어서야 부랴부랴 숙제를 시작한 것이다. 그러나 방대한 분량의 숙제를 어떻게 며칠 만에 다 할 수 있었겠는가. 포기해 버린 것이었다. 나 는 원래 착실해서 착실한 학생이 됐던 게 아니고 일종의 시스템에 의해서 그렇게 보였던 것 뿐이었다.

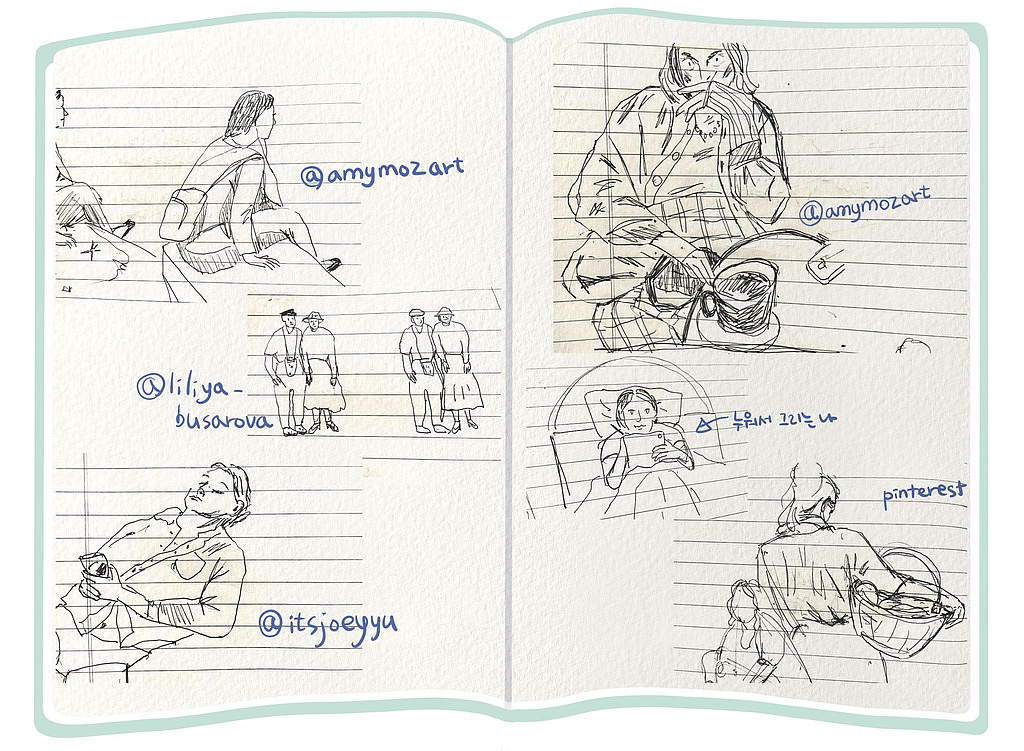

![[오후] 2022](https://cdn.maily.so/1gm5fuhavdn0tbd24wfbvl1v1s50)

우리 모두는 자기 자신에 대해 ‘나는 이런 사람이야’하고 스스로를 어느 정도 인식하고 있다. 그 인식의 근거는 자신이 살아오며 겪었던 경험들에 의한 것이다. 어떤 상황에서 자신은 어떻게 반응했는지, 어떤 걸 할 때 편안한지, 어떨 때 불편한지 등등 직접 겪어보며 자신에 대한 데이터를 모아 파악하는 것이다. 다양한 경험을 할수록 자기자신에 대해 더 잘 알 수 있다. 경험의 폭이 좁아 자기자신에 대해 잘 모르거나 오해하고 있는 사람들도 있을 것이다.

가령, A라는 사람이 ‘가’라는 환경(집단)에서는 별로 두각을 드러내지 못하고 능력을 인정 받지 못했지만 ‘나’라는 환경에서는 그가 갖고 있던 소질과 특성에 따라 인정 받고 좋은 평판을 받을 수도 있다는 것이다. A가 ‘가’만 경험한다면 스스로에 대해 긍정적인 인식을 갖고 자신있게 살아가기 어려울 지도 모른다. ‘나’라는 자신과 잘 맞는 곳을 찾으면 더욱 만족스러운 삶을 살 수 있을 것이다.

자신에게 최적화된 환경을 찾는 것은 쉬우냐, 그건 아닐 것이다. 직접 부딪혀보며 찾을 수밖에 없다. 부딪혀 볼수록 찾을 가능성은 커지는 것이겠지. 영영 못 찾을 수도 있고, 우연히 한 번에 찾는 사람도 있을 것이다.

되도록이면 긍정적인 경험을 쌓아 나갈 수 있는 길을 찾자. 나라는 사람이 어떤 환경, 어떤 시스템에서 가장 최대의 효율을 내는지 알고 그걸 바탕으로 하루하루 작은 성취들을 겪다보면 어느새 나 자신으로부터 ‘나는 꽤 괜찮은 사람’이라는 인식을 받을 수 있게 될 것이다. 산다는 건 그게 다일지도 모른다. 내가 내게 괜찮은 사람이라고 인정 받는 것.

+

구독자님은 자기 자신에 대해 잘 아는 편인가요? 어떤 순간에 자신이 괜찮은 사람이라고 느끼나요? 저는 이렇게 다섯 번째 글도 마무리하고 있는 바로 지금 만족스러운 마음이 드네요. :)

의견을 남겨주세요