슬의생 시즌 2가 끝났다. 참으로 모범적인 시즌 2의 예 였다고 말하고 싶다. 과하지도, 덜하지도 않았다. 그야말로 겉빠속촉(겉은 빠삭 속은 촉촉)였다. 비주얼 적으로 보는 재미의 영역인 식감, 그 안에 담긴 여전히 따스한 메시지의 영역인 내용물의 맛도 다 좋았으니 말이다.

이런 류의 드라마는 어른들을 위해 들려주는 ‘동화’가 확실하다. 동화란 무엇인가. 아이들의 동심, 즉 순수한 마음을 지켜주고 확장시켜 주기 위해 만든 이야기다. 아이들은 잠들기 전에 동화를 들으며 순수한 마음에 수분을 공급받고, 촉촉함을 간직하며, 조금 더 좋은, 착한 사람이 되어야겠다고 꿈꾸며 잠이 든다. 동심이 주는 최고의 힘이란 이런 것이다.

이러한 맥락에서 드라마가 어른들을 위한 동화로 작동되는 원리는 비슷하다. 아이들이 부모가 읽어주는 동화를 듣듯, 어른들도 드라마(슬의생이라는 드라마에 한정 지어서)가 읽어주는 동화를 듣는다. 이것은 트리거가 되어 어딘가에 잠들어있던, 어쩌면 죽었다고 생각된 동심을 부활시키고 깨운다. 나도 어릴 적에 그런 순수한 마음이 있었지, 현실 속에서 다 지키며 살 수는 없지만 그래도 그 순수만은 잃지 말아야지, 너무 늦지 않았다면 조금만 더 좋은 사람이 되고 싶다. 이런 마음을 꿈꾸며 잠이 들게 만드니, 드라마야 말로 어른들을 위한 동화다.

슬의생은 이런 기능에 특화되었다. 동화의 특징이 무엇인가. 나쁜 사람은 없고 다 착하고, 착한 사람은 끝내 잘 되고, 모두가 해피엔딩이라는 것이다. 슬의생은 시작부터 끝까지 이 용법에서 벗어나지 않았고, 마지막 회는 황송할 정도로 여지를 주지 않는 해피 해피 해피 엔딩이었다.

이전의 <비밀의 숲>에 대해서 허지웅 씨가 ‘이 드라마가 영원히 끝나지 않았으면 좋겠다. 황시목 특검팀이 매일 삼십 분씩 대사 없이 밥 먹는 것만 틀어줘도 본방 사수하겠음’이라고 말한 것처럼, 나 역시 슬의생에 대해서 꼭 같은 마음이 들었다. ‘이 드라마가 영원히 끝나지 않았으면 좋겠다. 매일, 익준, 정원, 송하, 준환, 석형이가 밥 먹는 장면만 틀어줘도 본방을 사수할 의향이 가득하다.’ 너무 빽빽이 어떤 여지도, 떡밥도 주지 않고 끝나서 또 다른 시즌이 올진 모르겠지만, ‘언젠간 우리 다시 만나리’라는 OST에 희망을 걸어볼 뿐이다.

오징어 게임은 이런 슬의생과 극명하게 차이 나는 톤을 가진 드라마다. 슬의생이 동화였다면, 오징어 게임은 ‘잔혹동화’라고 할까나. 동화가 동심을 가속하고 일깨운다면, 잔혹동화는 동심을 짓밟고 찬물을 끼얹는다.

일단 드라마 자체에 대해서 먼저 이야기하자면, 이런 장르가 드디어 우리나라 버전으로 나오게 된 것에 대해서 무척 반갑다. <배틀 로얄>, <신이 말하는 대로>와 같이 일본 영화에서 이미 봤던 바가 있기에, 소재 자체가 엄청나게 신선하다고 말하기는 힘드나 그것을 현재 대한민국의 사회적인 온도를 잘 반영해서 만들어 냈다는 것은 큰 성과라고 생각한다.

수위가 상당히 높다. 매 회마다 사람들이 끔찍하게 죽는 모습들이 등장하고, 적나라하게 그 장면들을 보여준다. 전체적인 배경이 되는 색이 파스텔 톤 이서 그런 연출이 더 끔찍하게 느껴진다. 고어하다고 느껴지는 장면들도 있고, 욕설이 난무하고, 선정적인 장면도 한 컷 정도 있다. 그리고 그야말로 엄청난 배우들이 등장 하는데 이제는 배우들도 더이상 오프라인의 영화를 고집할 필요가 없다는 신호탄과 같은 메세지를 주었다 생각한다.

오징어 게임은 슬의생을 보며 한껏 동심으로 귀향한 사람들에게 마치 꿈깨라고 말하는 듯하다. 현실은 지옥이고 전쟁터인데 그 따위 마음으로 살아가는 게 말이나 되는 거냐고. 마치, 픽사의 <소울>을 보고 ‘카르페디엠’을 외치며 피자를 한 조각 물고 노래를 흥얼거리는 사람들에게, <죽여주는 여자>의 윤여정 배우를 보여주며 이런 현실인데 카르페디엠이 가능하냐고 묻는 것처럼 말이다.

보는 내내 따스한 슬의생이란 온수 매트에 누워 있는 나에게 찬물을 끼얹는 것 같았다. 과하다 싶은 것들도 있었지만, 찬물의 효과는 분명하였다. 정신이 맑아진다는 것이었다. 그렇지, 이게 현실이었지. 돈이 신이 되어버린 슬기롭지 못한 세상.

참 어쩌다가 절묘하게 이런 양 극단에 서 있는 드라마들을 연속으로 보게 되었는지 모르겠다. 유치원 때, 산타를 하나님보다 더 믿었는데, 크리스마스 파티 후 산타 아르바이트하던 분이 끝나고 유치원 골목에서 담배를 피우는 것 봤을 때 받았던 충격이랑 비슷한 느낌이 든다. 우리가 처해있고, 발 디딛고 있는 현실이란 따뜻함이라는 이름으로 덮어놓고 보면 슬의 생처럼 동화가 되는 것이고, 냉철함이라는 이름으로 다 까버리면 오징어 게임처럼 잔혹동화가 되어버린다는 것이 씁쓸했다.

문득 슬의생에 나온 주인공들이 오징어 게임에 참가했다면 어떠했을까 라는 상상에 상상에 상상을 빼고 싶은 상상을 해봤다. 반대로 오징어 게임의 참가자들이 슬의생에 나오는 율제 병원에 착률했다면 어떠했을까 라는 상상에 상상에 상상을 더하고 싶은 상상도 해봤다. 확실히 공존하기 어려운 상상이었다.

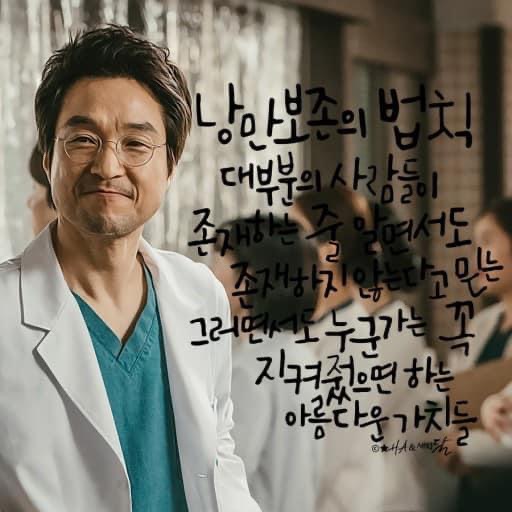

하지만 분명한 것은 우리에게는 슬의생과 같은 동심을 다시 되살려주는 ‘동화’도, 오징어게임과 같이 동심을 파괴하나 현실에 대해 알게 해주는 ‘잔혹동화’도 필요하다는 것이다. 어느 하나에만 취한 채로 ‘인생’을 노래하다간 몽상가나 염세 주의자가 되어버리고야 말 것이다. 이 둘 사이에 아슬아슬하게 균형을 잡고 걸어갈 수 있는 존재야 말로 ‘낭만’을 말할 자격이 있지 않을까. <낭만 닥터 김사부>에 나온 대사를 통해 글을 마친다.

ㅡ 살아간다는 건 매일매일 새로운 길로 접어드는 것. 원하든 원하지 않든 매일매일 쏟아져 오는 현실과 마주하는 것. 매 순간 정답을 찾을 순 없지만 그래도 김사부는 항상 그렇게 말했다. “우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지에 대한 질문을 포기하지 마라. 그 질문을 포기하는 순간 우리의 낭만은 끝이 나는 거다. 알았냐~?”

의견을 남겨주세요