구독자님 안녕하세요. 간헐적으로 보내드리는 공대생의 뉴스레터 오늘도 한 편의 글을 배달합니다.

나는 토목인이 아니다.

어쩌다 보니, 여기 토목 회사에까지 굴러오고야 말았다. 의도하지는 않았지만 그렇게 흘러왔으니 순리대로 잘 살아왔다고 여기고 싶다. 그렇다면 현재 회사에 충분히 만족하느냐, 이 질문에 답은 그때그때에 다르게 매겨질 것이다. 오늘이 좋다고 딱히 내일까지 그 감정이 계속 이어질지는 아마도 미지수일 확률이 높을 테니까. 사람의 감정은 1분 미만에도 얼마든지 바뀌게끔 기능할 테니까.(안 바뀌나? 그럼 할 수 없고.)

풀타임으로 전환되고 나서 맞은 첫 번째 일주일, 공교롭게도 저녁마다 일정이 만선인 바람에 제대로 매운맛을 보는 중이다. 낮에는 직장인으로 밤에는 작가이자 강사로, 즉 말하고 그것을 다시 쓰는 일로 옮기는 중대한 역할을 맡고 있다만 그런대도 내 항해가 과연 순항 중인지 처음과는 다르게 자신감을 상실해간다.

의식하지 않고 빠지듯 일을 처리 한다는 게 중요하다는 사실을 새삼 깨닫는다. 그래야 상실감이든 불안감이든 하나로 뭉쳐서 버리는 일이 가능해질 테니까. 근데 한 녀석과 맞서 싸우다가도 불쑥 시비를 걸어오는 다른 녀석 때문에 팔이 하나라는 사실이 안타깝기만 하다.

지금 이 순간, 그러니까 대낮, 어디쯤에서 나는 토목이라는 단어로 위장한 ‘할 일 목록’을 노려본다. 그 일이라고 취급받는 목록들은 이 회사에서 낮 동안 끝내야 하는 프로그래밍이라는 이름이 붙은 프로젝트와 프로젝트에 딸려오는 식솔 따위가 붙은 명찰 같은 것들이다. ‘따위’라고 하니 굉장히 무위하고 마치 스스로의 자존감을 떨어뜨리는 말투처럼 독자들에게 읽히겠지만, 내 일에 걸맞은 어휘를 활용하지 못하는 나의 언어적 게으름을 다만 탓해주시기를.

물론 토목 회사에서 일을 한다고 해서 내 정체성을 잃어버린 건 아니다. 무엇보다 내 정체성은 이곳에서 극명하게 드러난다. 나는 토목인이 될 수 없는 어떤 유전자적인 특성, 그러니까 뼛속부터 IT 인의 피가 저곳에서부터 흐르고 있으니까. 그렇다고 보이지도 않는 피의 세계를 확인해 줄 수 없으니, 나는 그들과 다르다고 스스로를 판정하고 나의 존재를 광고할 수밖에 없다. 지금 이 뉴스레터에 글을 쓰는 것처럼. 이것은 태생적인 한계이자, 환경적인 차이이자, 토목인들과는 다르게 직조된 본질적인 ‘나’라고 정의할 수 있겠다.

적어도 나는 토목이라는 범주 내에서 이 작은 시장 내에서만큼은 인정을 받고 있는 셈이다. 이 분야에 어쩌다, 그리고 어떤 스토리를 안고 흡수됐는지 그 전환점이 된 계기를 이제 떠올릴 수 없을 만큼 멀리멀리 와버렸지만 어쨌든 나는 현재를 놓고 열심히 어떤 존재와든 사투 중이다. 물론 나는 이 회사든, 개발자라는 직업이든 모두 나에게 잘 어울리는 옷이라고 착각하며 그 안에서 인내라는 수단으로 내 자유를 억지로 깎아먹고 있을지도 모를 테지만.

살다 보면, 흘러가다 보면, 어딘가에 정착하고 다시 떠나는 삶을 살게 될 것이다. 그게 인간에게 각인된 유목민의 피가 흐른다는 증거가 아닐까. 삶의 의미란 것은, 말하자면 개발자의 삶이든 강사 또는 작가로서의 삶이든, 현재의 선택은 과거에서부터 꾸준하게 파도를 친 어떤 흐름으로부터 생성된 질서들이 흩어졌다가, 다시 이곳으로 모여든 증거일 테니까.

누군가 지금 구독자님의 삶을 놓고 ‘충분히 만족스러우신가요?’라고 질문한다면 만족스럽진 못해도 적어도 ‘곤란을 겪고 있진 않네요. 내 인생 전공 또는 내 정체성과 관련 없는 토목 회사든, IT 회사든, 어느 곳에서든 ‘나는 충분히 만족 중이랍니다!’라고 자신 있게 말할 수 있으면 좋겠다. 그런 태도가 삶을 의미 있는 것으로 변화시킨다. 삶을 의미 있는 것이라고 강요하듯 받아들이는 것이 아니라, 어떤 환경에 처하든 그 선택을 내린 것도 나, 그곳에서 버티는 것도 나, 그곳을 버리고 대안을 찾은 것도 나, 모두 내가 될 테니 그저 우리는 현재의 삶에 정당성을 부여하면 될 것이다. 그것이 바로 삶의 의미를 찾는다는 게 아니겠는가.

물론 나는 지금의 토목 회사에서 겉모습은 다소 무식한 이미지, 마치 해머나 곡괭이를 들고 다니거나, 지하철이나 교량의 현장에서 측량 작업을 도와주는 토목기사, 혹은 굴착기 같은 것을 조종하며 하루 종일 땅이나 파는 억척스러운 일을 하는 건 아닌지, 내 모습을 왜곡하는 독자들도 있을 것이리라. 하지만 나는 현재의 회사에서 내가 과거에 전공한 것들 그러니까 오랫동안 배워온 IT 기술로 포장된 것들을 이곳에서도 여전히 써먹는 중이다. 그러니 ‘토목회사에서 IT 개발자가 대체 무슨 일을 하고 있는 건 가요?’라는 질문을 던지고 싶은 독자분들이 계신다면 그것은 서로의 다름을 이해하지 못하는 관념에서 나왔음을 말해두고 싶다.

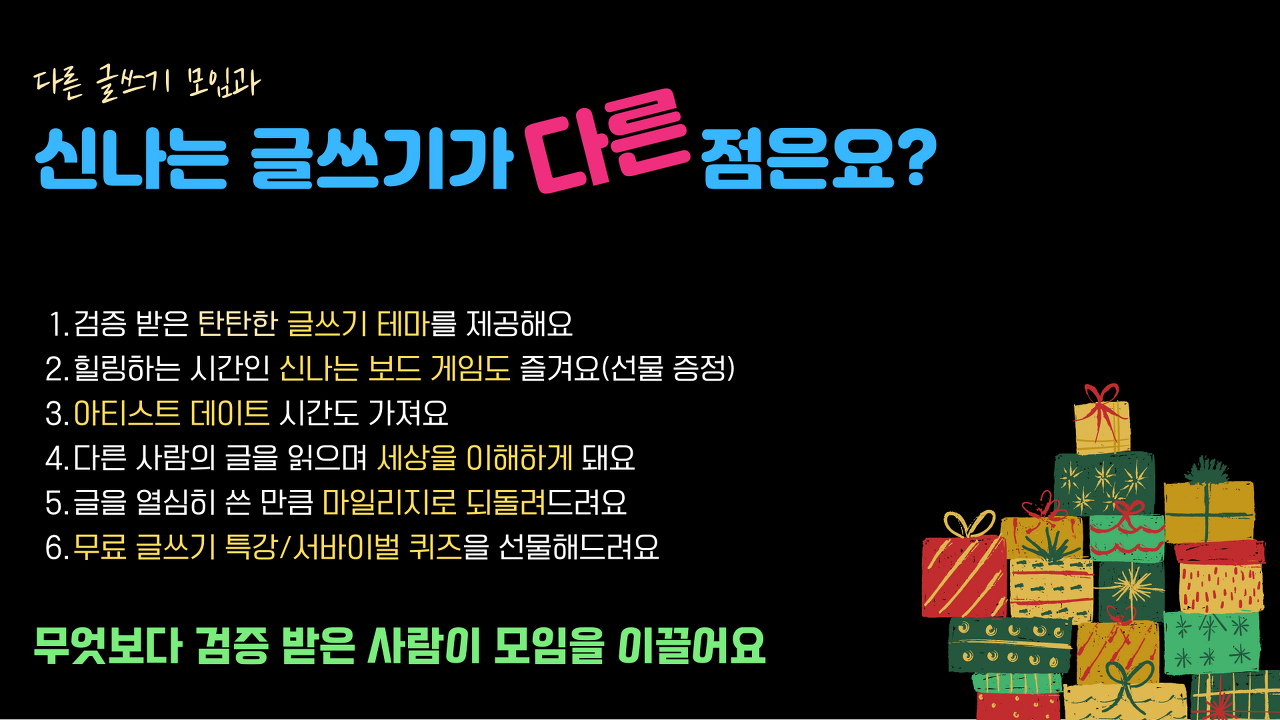

공심이 유일하게 운영하는 글쓰기 모임, 신나는 글쓰기에 지금 참여하세요.

의견을 남겨주세요