친애하는 당신에게.

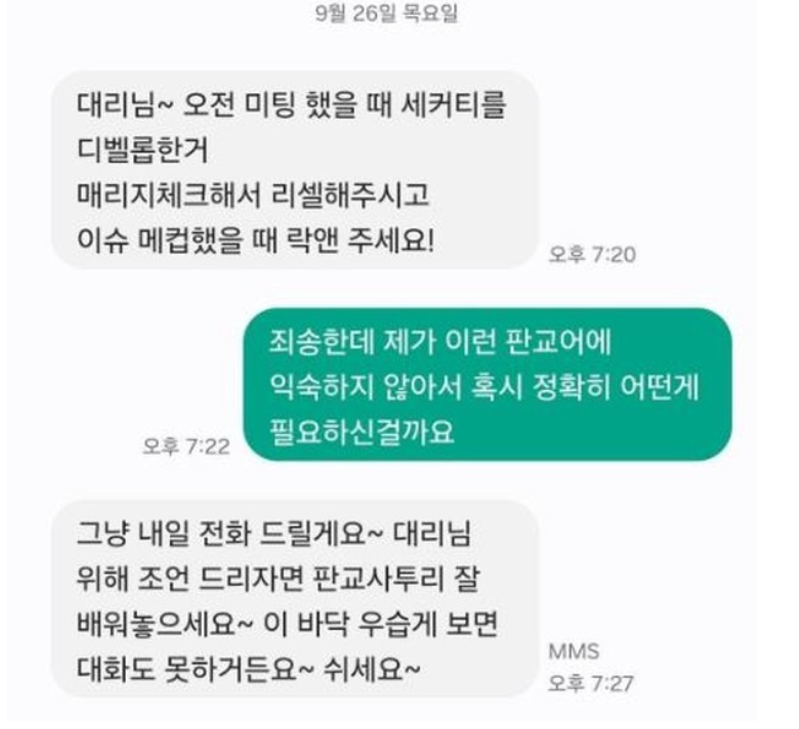

혹시 '판교사투리'에 대해 들어보신 적 있나요?

최근에 유행 중인 밈인데요,

판교 등 IT업계가 많은 지역에서

외국어를 섞어 대화하는 것을 비꼰 말이랍니다.

우리말로 해도 될 걸 굳이 영어로 하는 바람에

의사소통이 제대로 되지 않는 것에 대한

풍자로 많이 사용되는데요.

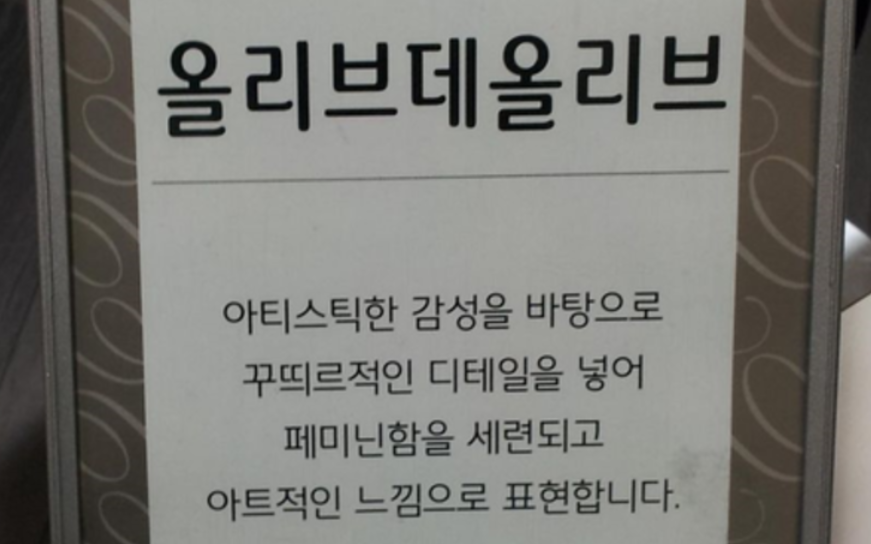

사실 비슷한 밈이 예전에도 있었습니다.

이른바 '휴먼보그체'라는 것이었지요.

<보그> 등 패션잡지가 영어를 과하게 쓰는 게

더 우스워보인다는 걸 비꼰 것이죠.

(사실은 '보그병신체'로 더 알려져 있습니다.)

영어나 낯선 외래어, 전문 용어가 범람하는 건

사실 어제 오늘 일이 아닙니다.

말할 때뿐만 아니라 글을 쓸 때도

이런 경우가 점점 자주 눈에 띄더라고요.

얼핏 보면 이래야 전문성 있는 글인가 싶지만,

대다수의 독자에게는 오히려 벽으로 다가옵니다.

이해하려면 잠시 멈칫해야 하고,

결국 번거로움 때문에 글을 끝까지 읽기 어렵지요.

지난 글에서 이야기했듯이,

단어의 뜻을 찾는 데에 에너지를 낭비하지 않아야

독자는 끝까지 술술 글을 읽을 수 있습니다.

게다가 메시지가 제대로 전달되기도 어렵습니다.

어린 학생, 외국어가 낯선 어르신,

혹은 해당 분야 사람이 아닌 일반 독자까지

모두가 글의 내용을 이해하려면

흔히 사용되는 우리말을 써야겠지요.

피드백 → 의견, 반응

멘토링 → 조언, 지도

리스크 → 위험, 위협 요소

인프라 → 기반 시설, 밑바탕

컨펌 → 확인, 확정

미팅 → 회의, 만남

디벨롭 → 발전, 진전

엘레강스하다 → 우아하다

스마트하다 → 똑똑하다

올드하다 → 낡았다, 구식이다(당장 생각나는 것만 해도 이 정도..)

물론, 시대가 바뀌면 새로운 말이 생겨나니까

외래어를 완전히 안 쓸 수는 없지요.

하지만 '이 단어를 우리말로 바꿀 수 없을까?' 하고

한 번 더 고민하는 습관을 들이면 좋겠습니다.

우리말을 쓰는 것은 독자에 대한 배려이자

소통 효율성을 높이는 방법이기도 합니다.

잘 읽히는 글은 '소통'이 최우선이라는 점,

기억해 주셨으면 좋겠어요.

당신과 소통하고 싶은

임효진 드림.

의견을 남겨주세요