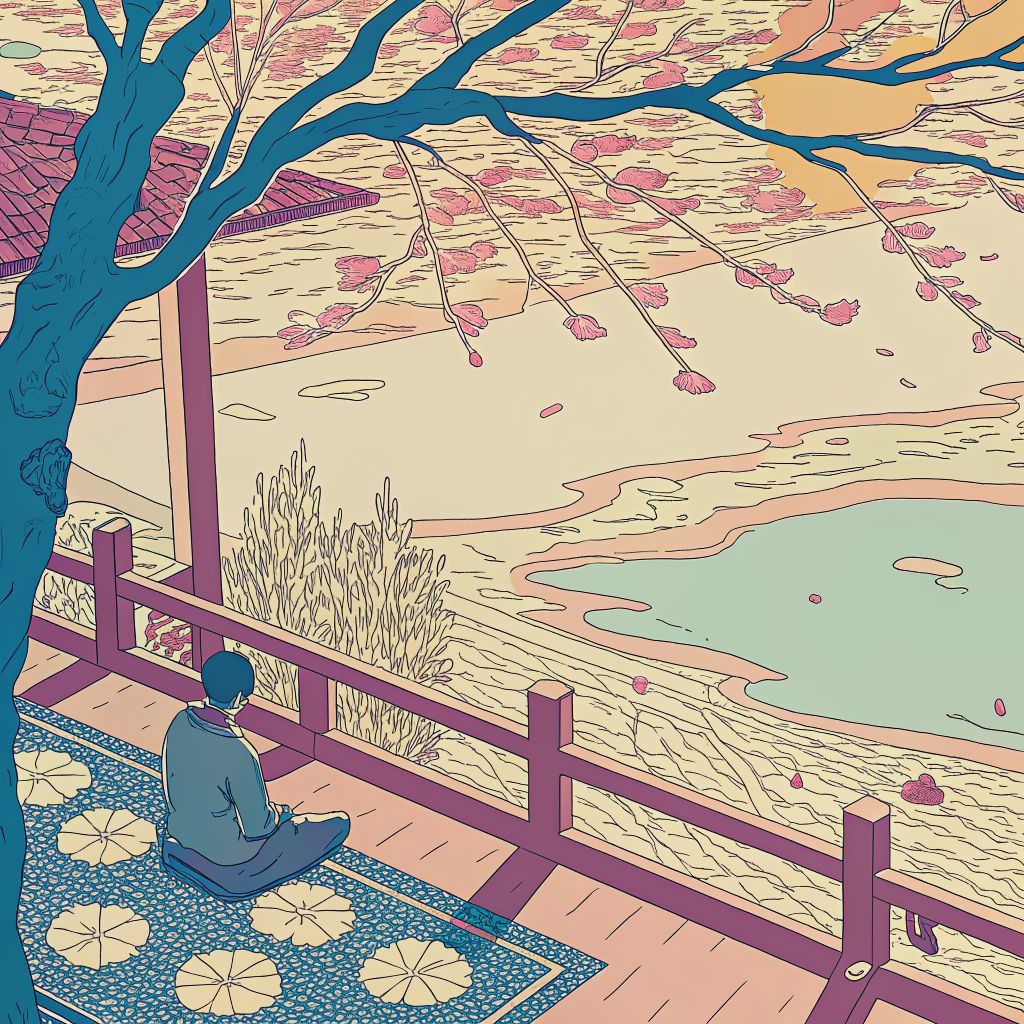

새날은 가지 않은 길

온형근

해가 바뀌어 붙잡고 있는 울화통을 내친다.

삼십만 평의 원림을 자세히 들여다보기로 했다.

새해 첫날 책 읽고 뉴스 끊으니 산사가 이렇겠다 싶어 대견하다.

세 시간 십여 킬로미터를 소요하니 환희 몽실몽실 피어난다.

이제 한해의 이틀을 보냈으니 헤아릴 수 없는

창창한 많은 날들로 폐부 깊숙이 맑고 고요한

몇 갑자의 내공에서 뿜는 기운이 온몸을 활보한다.

그날 저녁이었다.

과메기가 영일만에서 몸 풀고 있기에 구색 맞추다

혼술은 뉴스를 소환하고 울화는 분노와 섞여

석탄주는 담백하게 목 간질이며 애석하고 또 서운했다.

밤을 꼬박 세웠으나 눈만 충혈되었을 뿐

되돌릴 수 없는 어제의 기시감으로 남자의 무력감에 풀 죽는다.

빗장을 걸어 채우고 일찌감치 와선에 든다.

첫 날과 둘째 날의 작위로 백 퍼센트 실행이었으나 셋째 날의 부작위로 오십 퍼센트 급락이니

남은 날 부지기수라 우쭐대지 말고

오늘 하루를 양명한 햇살에 부끄럽지 않도록

협착 심해져 쪼그려 앉아 쉬는 원림에서 서약한다.

새해라는 방점보다는 날마다 첫날이고 첫날은 언제나 새날이라로 새긴다.

![[한국정원의 네모난 연못 축조의 근거 : 반묘방당]의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/od68do8x6c9njop0mnug2q9jdtnh)