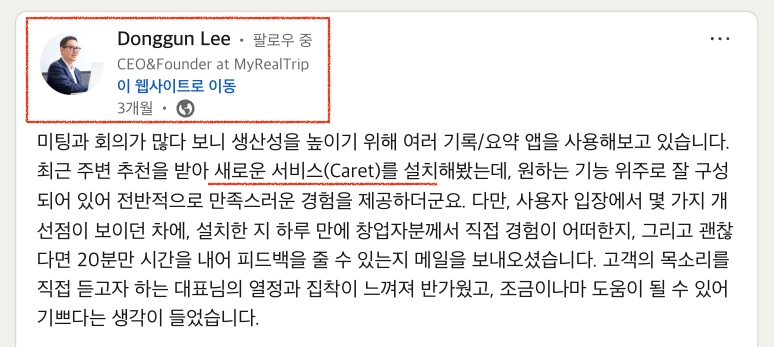

올해 초에 링크드인에서 바이럴 된 AI 미팅 노트 서비스가 있었어요. 2주 만에 뚝딱 완성했다고 한 AI 미팅 서비스를 누가 만들고 있는지 궁금했습니다.

🔥 하이라이트

구현 가능성을 확인한 후 바로 주변 사람들에게 판매를 해봤어요. "얼마면 살래?" 라는 말은 안 했고 "1년에 5만 원이야. 지금 주면 2주 안에 만들어 줄게"라고 했어요.

"경쟁 제품을 사용하는 유저들의 문제를 해결하자"라는 접근을 했어요. 수요가 검증된 레드오션 시장에서요.

처음 미국에서 피칭했을 때 "어제 데모데이에서 너네 서비스랑 똑같은 거 4개 봤어"라고 하더라고요. 미국에 와서야 타겟 고객이 뾰족해야 한다는 걸 몸으로 느낀 것 같아요.

사용자들이 데이터를 던저놓고 있던 영역이야말로 AI가 부가 가치를 만들 수 있는 있는 곳이라고 생각하거든요. 이메일, 미팅노트처럼 데이터가 끊임없이 쌓이지만, 활용은 잘 안되고 있었던 것들이요.

중요한 건 "외국인 척하지 말고, 여기 이사 왔다고 하라"는 거예요. 관광객처럼 굴지 말고 "나 이제부터 여기서 비즈니스 할 거야, 도와줘"라고 하면 태도가 달라져요.

📕 배경 설명

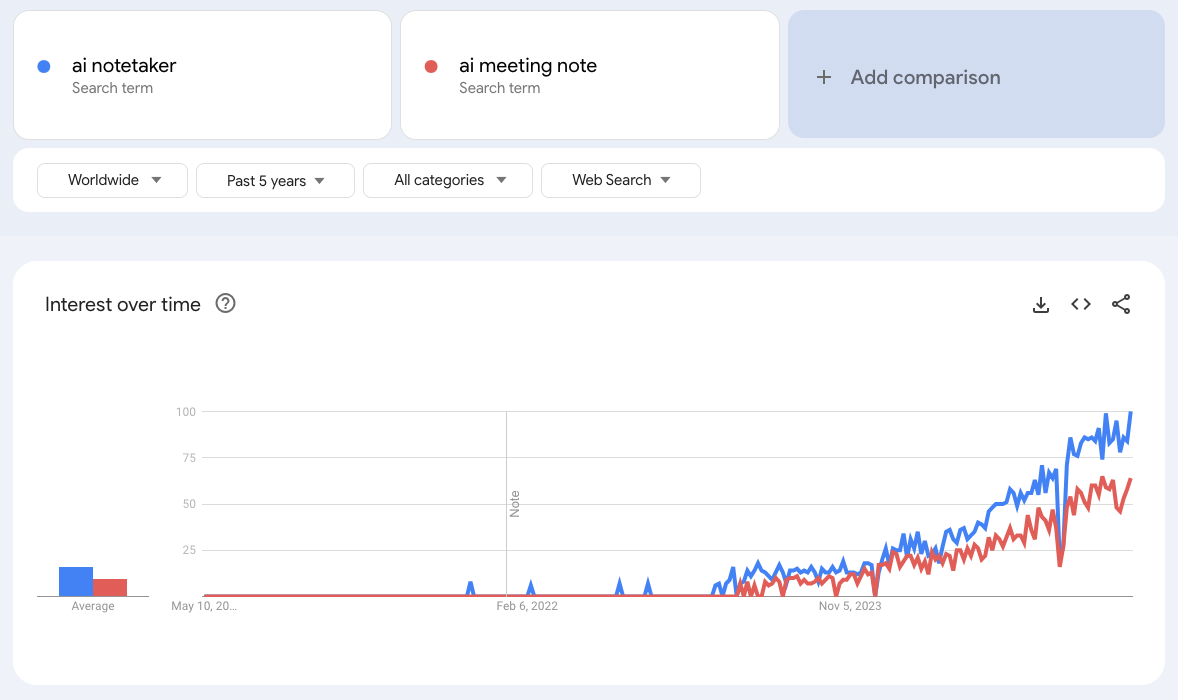

Q. AI 미팅 노트 서비스가 뭔가요?

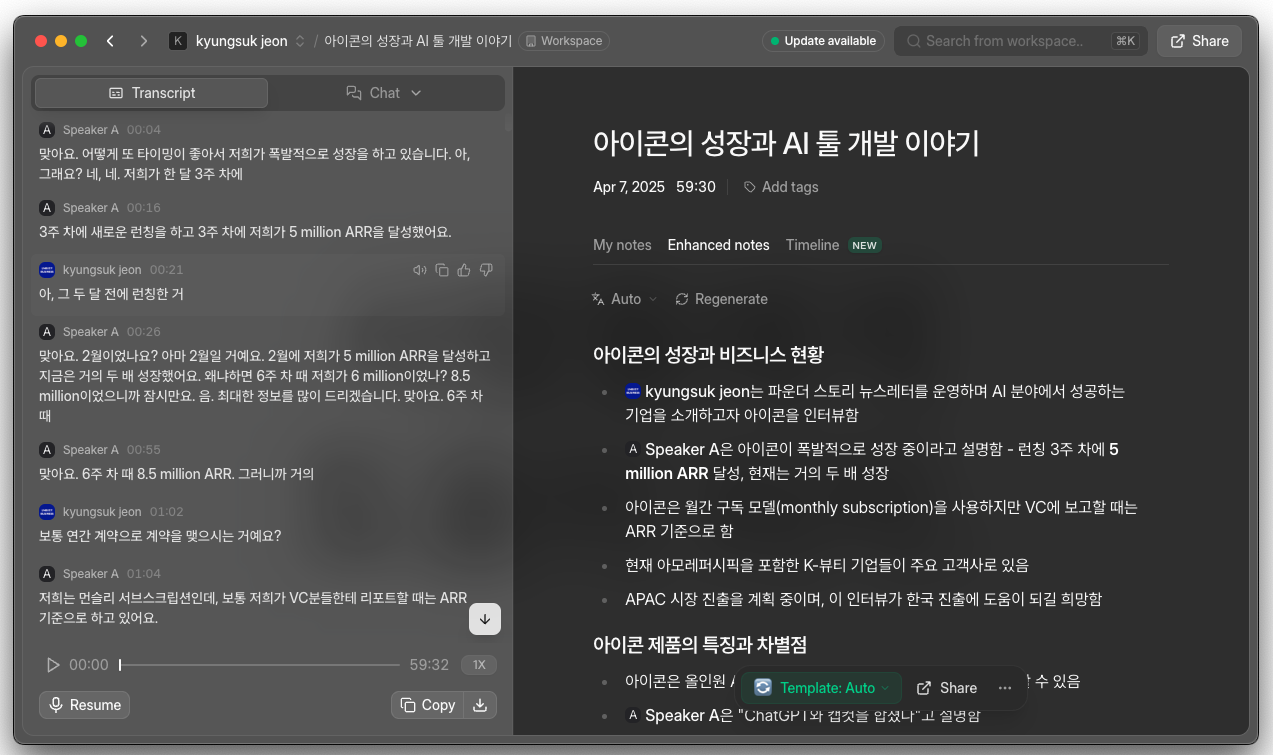

Zoom, Google Meet이 진행되는 동안 서비스를 켜 놓으면, AI가 알아서 미팅 노트를 요약해주는 서비스예요. 한번 설치하면 Zoom이나 Google Meet이 시작될 때 알아서 인지하고 요약을 해줘서 편하더라고요.

🕵🏼♀️ 창업가 인터뷰

Q: 팀원은 몇명 인가요?

4명이서 만들고 있어요. 모두 엔지니어고, 평균 나이는 26살이고요. 모두 20대 초반부터 엔지니어 일을 시작해서 4명의 경력을 다 합치면 26년이에요.

Q: 캐럿은 어떻게 시작되었나요?

효준 : 찬희님이 미국에서 미팅이 많아지면서 자막을 띄워주고 번역해주는 앱이 있으면 좋겠다는 아이디어를 내셨어요. 처음에 저는 반대했고요. "영어를 배우면 해결될 문제다", "너무 레드오션이고 대체제가 많다" 이런 이유로요.

찬희 : 반대에도 불구하고 피그마에 한 페이지를 그려서 상훈님에게 "이런 거 만들 수 있어요?"라고 물었더니, 예전에 비슷한 사이드 프로젝트를 만들어놨다고 하더라고요.

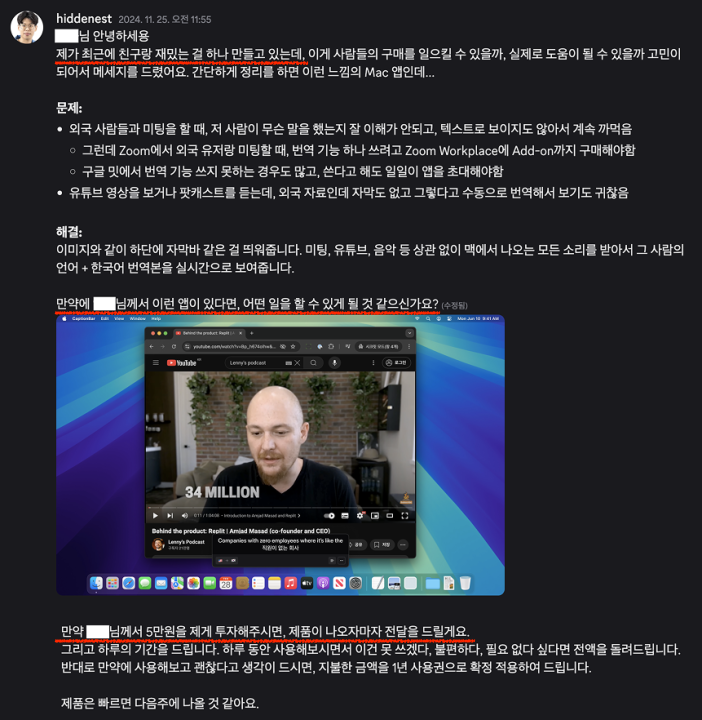

구현 가능성을 확인한 후 바로 주변 사람들에게 판매를 해봤어요. "얼마면 살래?" 라는 말은 안 했고 "1년에 5만 원이야. 지금 주면 2주 안에 만들어 줄게"라고 했어요.

XX님 안녕하세요. 제가 최근에 친구랑 재밌는 걸 하나 만들고 있는데... 실제로 도움이 될 수 있을까 고민이 되어서 메시지를 드렸어요.

...Caret에 대한 설명...

만약 XX님께서 이런 앱이 있다면, 어떤 일을 할 수 있게 될 것 같으신가요? 5만원을 제게 투자해 주시면 제품이 나오자마자 전달을 드릴게요.프로덕트 런칭 전 지인에게 보낸 메시지 일부

Q: 제품이 없는 상태에서 팔았어요?

디자인만 있는 상태였어요. 제 지인들, PM 커뮤니티에 이야기했죠. 기술적으로 가능하다는 걸 확인했으니 한 달 안에 만들 수 있을 거라고 생각했고요. 놀랍게도 이틀 만에 100만 원이 모였어요. 그게 저희가 지난 1년 동안만들었던 최고 매출이었습니다. 그렇게 2주 만에 제품을 만들어서 2월 첫째 주에 런칭했어요. 지금은 약 2개월 정도 되었고요.

Q: 만들 때 어떤 것에 중점을 두셨나요?

"경쟁 제품을 사용하는 유저들의 문제를 해결하자"라는 접근을 했어요. 수요가 검증된 레드오션 시장에서요. "생각보다 사소해 보이는 문제를 제대로 해결했을 때, 사람들이 AI 제품을 도입하게 될 것"이라는 가설이었죠.

예를 들어 스포티파이가 처음 해결한 문제가 뭐였는지 아세요? "토렌트로 음악을 다운받으면 바이러스가 많으니, 바이러스 없는 음악 서비스"였어요. 이렇게 사소한 문제를 제대로 해결하는 게 핵심이더라고요.

다른 미팅 노트를 사용하는 유저들을 인터뷰했을 때 사소한 두가지 문제를 발견했어요. 첫째, 중요한 미팅에 녹음 봇을 초대하면 눈치가 보인다. 둘째, 미팅 끝나고 요약이 마음에 안 든다.

여기서 중요한 건 요약 퀄리티가 아니라 '미팅 끝나고' 주는 게 문제였어요. 그래서 실시간으로 보여주고 번역해주는 앱을 만들었고요. 그렇게 2주 만에 워크스페이스 기능, 태그 기반 권한 관리 등 풀피처로 출시했고, 많은 분들이 좋아해 주셔서 바이럴이 됐어요.

Q: 초기 마케팅은 어떻게 하셨나요?

돈을 쓰는 마케팅은 하나도 안 했어요. 링크드인과 개발자 커뮤니티에서 바이럴 되었고, 이후에는 레퍼럴로 들어오는 분들이 많았어요. 초기 사용자들이 미팅 노트 공유하면 "이거 뭐예요?" 하면서 써보게 되는거죠.

네, 디자인만 있는 상태였어요. 제 지인들, PM 커뮤니티에 이야기했죠. 기술적으로 가능하다는 걸 확인했으니 한 달 안에 만들 수 있을 거라고 생각했고요. 놀랍게도 이틀 만에 100만 원이 모였어요. 그게 저희가 지난 1년 동안 만들었던 최고 매출이었습니다. 그렇게 2주 만에 제품을 만들어서 2월 첫째 주에 런칭했어요. 지금은 약 2개월 정도 되었고요.

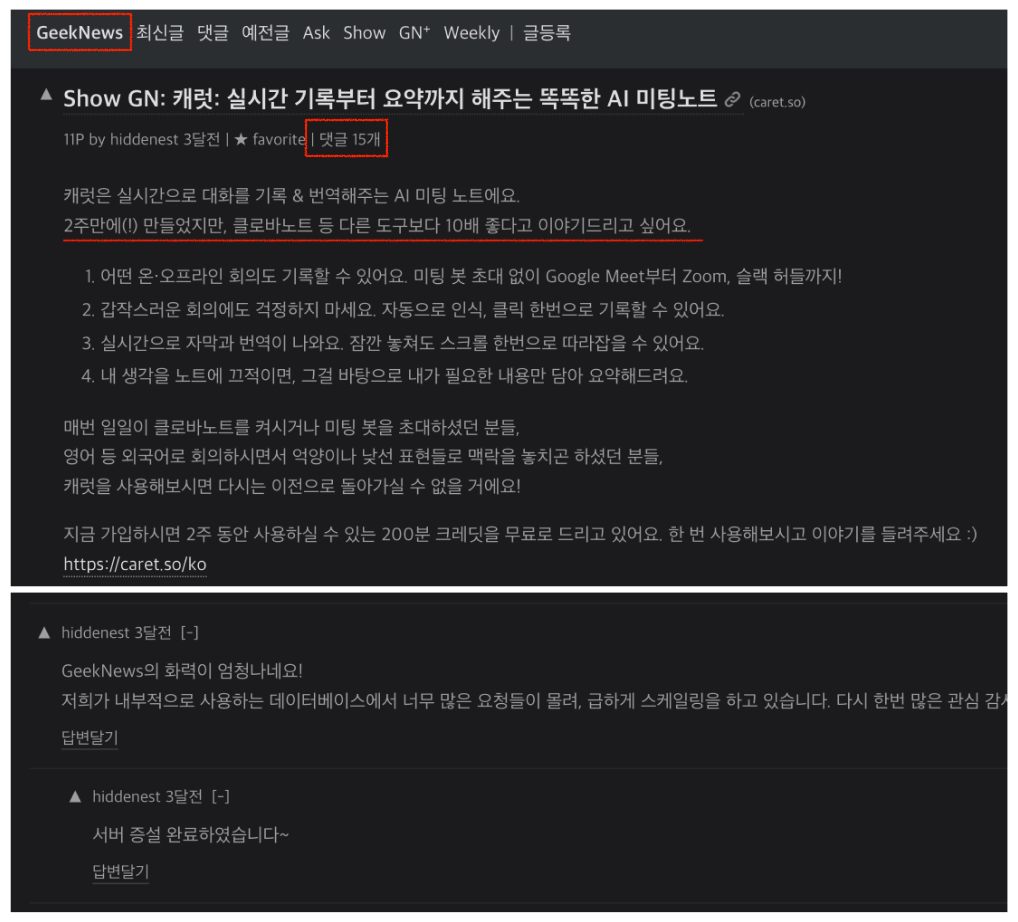

저희가 내세운 카피는 "클로바 노트보다 10배 좋은 앱" 이였어요. 한국에서는 보통 이런 VS 놀이를 안 했었는데, 과감하게 해본 거예요. 숫자를 10배로 정한 것도 이유가 있어요. 2배, 3배는 미시적 개선으로 느껴지지만, 10배라고 하면 사람들이 근본적으로 다른 접근을 생각하게 돼요.

결국 저희 신념은 "좋은 프로덕트가 최고의 마케팅이다"예요. 미국에서도 마찬가지고요. 바이럴이 안 터지면 프로덕트를 못 만든 거죠.

Q: 현재까지의 매출은 어떻게 되나요?

3개월 동안 ARR이 6만 불(약 8천만 원)이 조금 넘었어요. 유저는 3,000명 정도, 조직은 50개 정도 사용 중이고요. 엔터프라이즈 계약도 4건 정도 논의 중에 있고요.

B2B 반, B2C 반으로 매출이 나오고 있고, 특이한 점은 전주 대비 최소 20%씩 매출이 증가하고 있어요. 유료 유저는 전체의 10% 정도인 300명 정도입니다.

Q: 왜 샌프란시스코에서 작업 하시는 거예요?

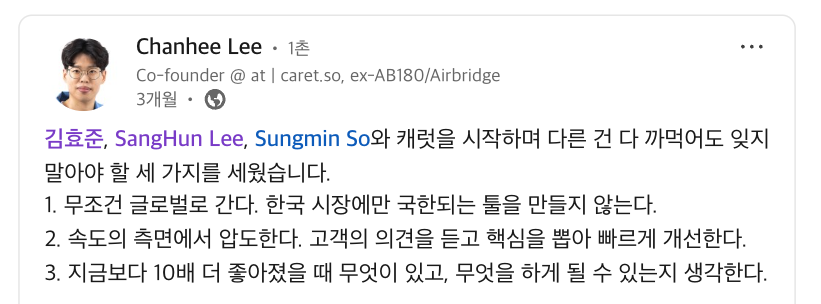

창업할 때 무조건 시작도 글로벌로 하자고 했어요. 이전에 다녔던 회사에서 B2B SaaS를 국내 대상으로는 한번 만들어 봤으니까요. 다음에는 무조건 미국에서 하자는 생각이었죠.

Q: 미국에 가는 것이 실제로 도움이 되었나요?

네. 미국에 와서야 타겟 고객이 뾰족해야 한다는 걸 몸으로 느낀 것 같아요. 예를 들어 미국에서 PM을 대상으로 한다, Sales팀을 대상으로 한다고 하면 너무 넓어요. 처음 미국에서 피칭했을 때 "어제 데모데이에서 너네 서비스랑 똑같은 거 4개 봤어"라고 하더라고요.

오히려 유통업계의 AI 에이전트라던지, 월스트리트 금융회사들의 특정 팀이 쓰는 AI 에이전트, 이런 식으로 더 좁혀야 하는거죠. 예를 들어 기억에 남는 한 팀은 펜타곤 출신 파운더가 미국 제조업을 대상으로 AI PM 에이전트를 만들고 있었어요. 미국 제조업 기업들의 리소스 분배 문제를 해결하는 거였죠. 이 정도가 미국에서 일반적인 레벨이더라고요. 재밌는 건, 한국에서는 뭘 해도 10억 매출이 나오기 쉽지 않은데, 미국에서는 치과 의사들을 위한 CRM을 만들면 계약 하나로 20억 매출이 나오기도 해요. 플레이가 다른 거죠.

또 크게 의미 있었던 건, 주변 환경의 인풋이에요. 여기 있으면 큰 꿈을 꾸게 되고, 더 나은 걸 만들려고 하게 돼요. 주변 친구들이 YC를 하거나, 이미 10억, 20억 ARR을 AI로 만들어 본 사람들이라 "너 일단 10억 찍어봐야지"라고 말해요. 한국에 가면 1억만 찍어도 대단한 거 잖아요. AI SaaS로 월 1억을 찍는 곳은 거의 없으니까요.

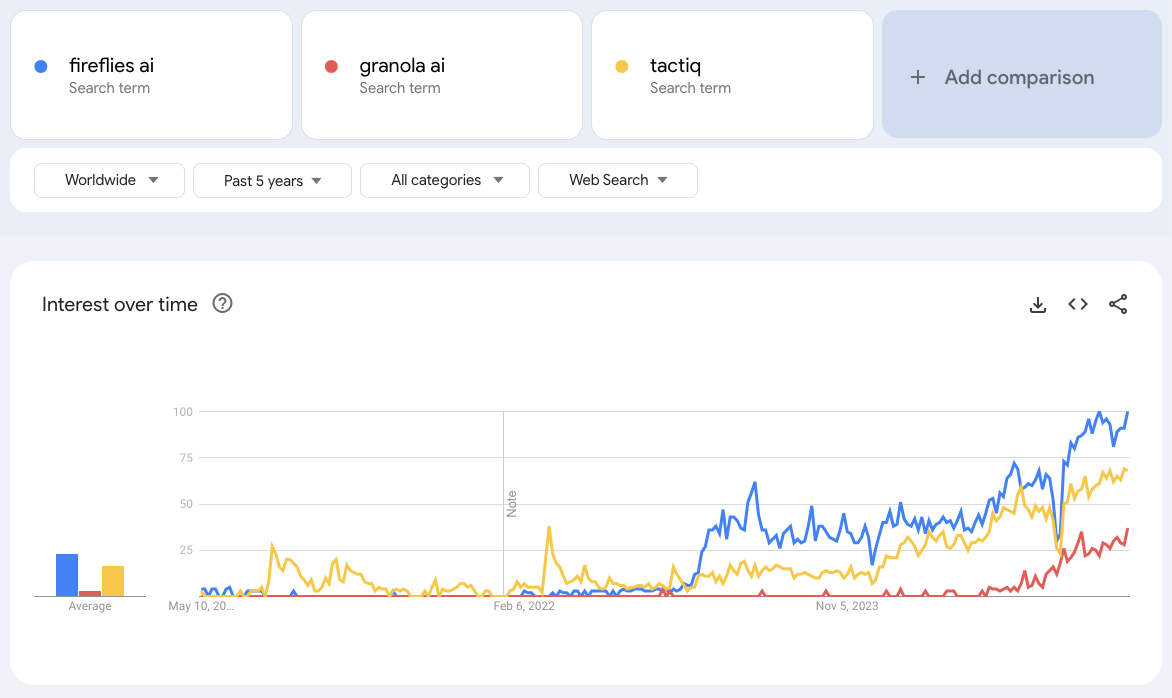

Q: 그런데 미국은 미팅노트 시장의 경쟁자가 많잖아요.

앞서 말했듯이 레드오션임에도 불구하고 미팅노트는 정말 매력적인 시장인 것 같아요. 사용자들이 덤프통처럼 데이터를 던저놓고 있던 영역이야말로 AI가 부가 가치를 만들 수 있는 있는 곳이라고 생각하거든요. 이메일, 미팅노트처럼 데이터가 끊임없이 쌓이지만, 활용은 잘 안되고 있었던 것들이요.

요즘도 경쟁사들은 모두 '미팅 끝나고' 요약 노트를 만드는 것에 집중하고 있어요.

그래서 저희는 '미팅 전'과 '미팅 중'에도 사용자에게 가치를 제공하려고 해요. 예를 들어 HR 팀에게는 면접 전에 지원자 이력서를 미리 분석해 사전 정보와 질문을 준비해주고, CS 팀에게는 상담 중에 FAQ 참조나 응대 방법을 실시간으로 제안하는 방식인거죠. 지금까지는 면접관이 면접 들어가기 30분 전부터 이력서 읽고 질문도 준비해야 했었잖아요. 사전 질문도 공유해주고, 면접 중간에도 놓친 질문에 대해서 언급하는 리얼타임 어시스턴트를 생각하고 있어요.

미국은 CS 쪽 인력 규모도 굉장히 커요. 인튜이트라는 테크 회사는 CS 직원만 48,000명 있다고 하고요. 직원이 이렇게 많다 보니까 퀄리티 컨트롤의 어려움을 겪고 있어요. 저희 같은 서비스가 CS 직원이 응대할 때 실시간으로 도와줄 수 있다고 봐요. “방금 고객분이 질문한 내용은 FAQ 48번을 읽고 답변하시면 됩니다” 라는 식으로요. CS 코파일럿 같은거죠. 미국에 와서 아예 새로운 프로그램을 만든다는 생각으로 기획과 개발을 하고 있습니다.

Q: 미국에 가보려고 생각하는 창업자들에게 해주고 싶은 말이 있나요?

ICP(핵심 타겟)가 누구인지 정의하는게 중요한 것 같아요. 그다음 그들이 어느 지역에 모여 있는지 리서치 한 다음에, 그 지역을 가야 해요. 예를 들어 제조업 기업이 타겟이면 샌안토니오나 텍사스에 가면 되고, 금융권이면 뉴욕에 가면 돼요. 저희는 테크업계 사람들이 핵심 유저니까 샌프란시스코에 온 것이고요. ICP가 명확하고, 지역만 잘 찾았으면 유저 인터뷰 미리 할 것도 없이, 미국에 와서 인터뷰 해도 충분한 것 같아요.

제일 안 좋은 건 "연이 없어서", "미팅을 못 잡아서", "비자가 안 돼서" 같은 변명이에요. 또 컨퍼런스일 때만 오는 것도 의미 있는 인연을 쌓기 힘든 것 같고요. 중요한 건 "외국인 척하지 말고, 여기 이사 왔다고 하라"는 거예요. 관광객처럼 굴지 말고 "나 이제부터 여기서 비즈니스 할 거야, 도와줘"라고 하면 태도가 달라져요.

저희도 처음에는 삽질했어요. 한 달 동안 한국인 제외한 유저 인터뷰 한 개밖에 못 했어요. 두 번째 방문에서는 우리 ICP가 누군지 알고 있었기 때문에 첫 주에 10개의 인터뷰를 다 했어요.

이스라엘 창업자 한 분이 했던 말이 생각나요. "There is no such thing as global." 글로벌 스타트업이란 개념 자체가 없다는 거예요. 당연하게 여기서 하는 거지, '글로벌 익스팬션'이란 용어를 쓰지 않는다고요. 미국에서도 항상 "우리는 한국 스타트업이 아니라 베이에 있는 스타트업이고, 성장이 빠르고, 이런 업계를 타겟하고 싶어"라고 이야기했어요. 그렇게 하면 사람들이 더 많이 도와주려고 하더라고요.

Q: 팀이 추천하거나 자주 사용하는 AI 서비스가 있나요?

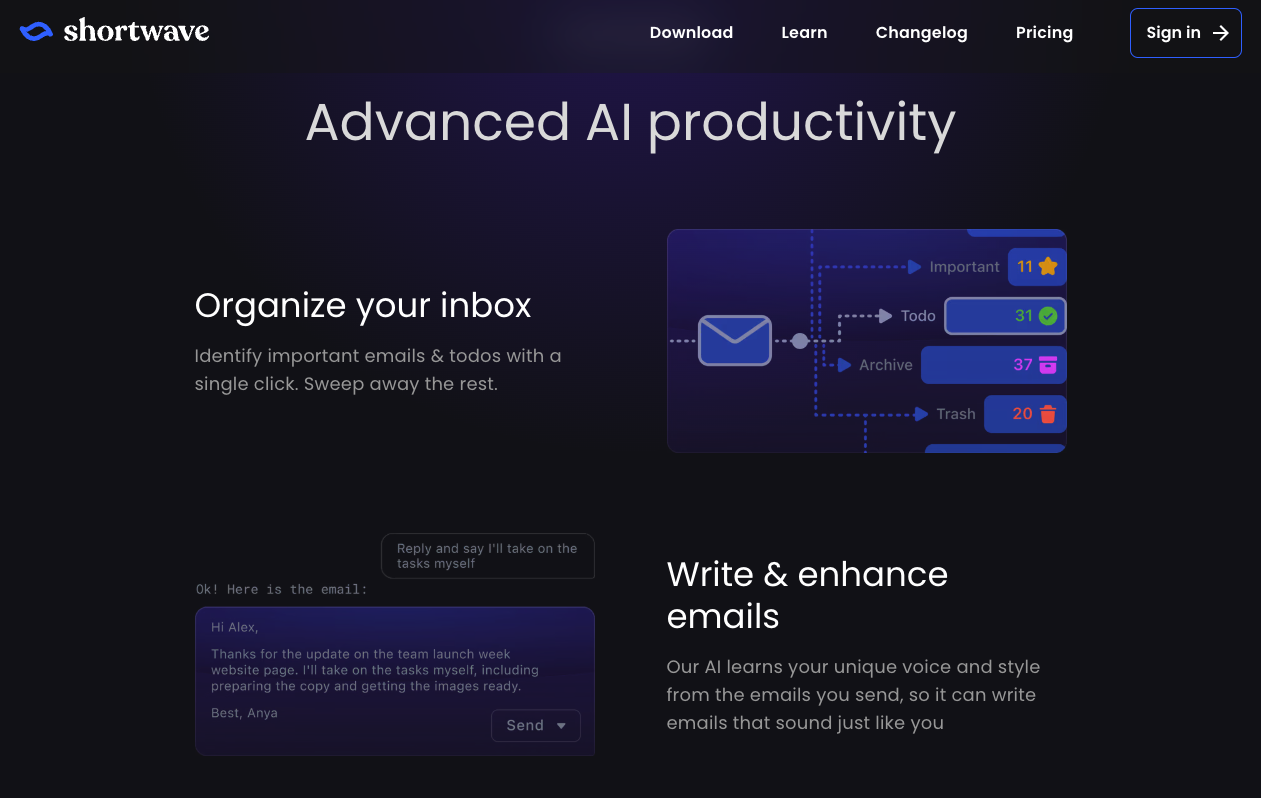

Shortwave라는 이메일 서비스 너무 잘 쓰고 있어요. Cursor for Email 이라고 볼 수 있어요. 제가 쓰던 어투 분석해서 이메일 써주고, 메일 정리도 잘 해주고, 검색하면 첨부파일까지 뒤져서 찾아주고요. 오랫동안 Superhuman 구독하고 있었는데, 바로 해지하고 Shortwave로 갈아탔어요.

영어 이메일 쓸 때도 LLM 도움을 많이 받고요. 자주 쓰는 프롬프트가 있어요. 영어를 잘한다는 게 Fluency가 높은 거라고 하더라고요.

미국인들이 말로 한번 읽어 봤을 때도 어색하지 않고 Fluency는 높으면서 Proficiency는 낮춘 단어를 사용해 줘.

바이브 코딩에 대한 관심도 많아서, 일부러 코드 하나도 안쓰고 바이브 코딩 만으로 개발하는 시도도 해보고 있어요. 저번에는 팀원들끼리 1시간 시간 제한 걸어놓고 코드 안 쓴 채로 기능 구현해서 배포하는 거죠. 한국에 돌아가서 바이브 코딩 만으로 개발하는 해커톤을 열어보려고 생각 중이에요.

의견을 남겨주세요