글을 쓴지 너무 오래라.

글을 쓸 환경과 시간이 주어져도 왠지 여기 또는 sns 같은 공적인 공간에 가지 않고 일기 파일을 켜게 되더라. 정리가 필요한 최근의 근황들을 마구잡이 의식의 흐름 순으로 나열하여 나만을 위한 사적 글로 그치고 말았다. 그것도 의미가 없진 않지만 영영 글을 쓰지 않는 사람으로 이렇게 나이들어 갈까봐 조바심이 나긴 했다. 메일리에 글을 써야지, 어떤 흐름으로, 어떤 얘기를 써야지 하고 계획(?) 했던게 벌써 몇 달 전인 것 같다. 그때의 계획은 이미 흐려졌고 잘 기억도 안 난다. 그때를 그 글로서 잡아두지 않았더니 그냥 스르르 사라졌다. 그때의 내가 여전히 현재에 있지 않으므로.

너무 인풋이 적어 아웃풋이 없나 싶어 오랜만에 책을 읽었다. 3분의2 쯤 읽다 오래 묵혀둔 수필집을 드디어 다 읽었고 마음에 닿은 구절도 있었다. 또 20년째 달리기 하는 의사분이 유퀴즈 나온 걸 보다 관련 주제로 책도 쓰셨다는 정보를 얻고 찾아 읽고 있다. 드라마틱하게 겉으로 티는 나지 않아도 나를 돌보는 행위는 그 자체로 의미가 있을 거라는 좋은 믿음을 주는 내용인 것 같다. 아직 초반부밖에 안 읽었지만.

인풋이 적다는 건 잘못된 표현이고 양질의 인풋이 적었다는 게 더 정확하겠다. 스쳐가는 짧은 영상들과 유튜브, 보다만 수많은 드라마들, 영화들. 어릴 적엔 영화 한 편이 얼마나 깊은 인상과 오랜 여운을 주었던가. 그땐 그 시기만이 스펀지처럼 쭉쭉 빨아들일 수 있는 유일한 시기라는 걸 모르고 부지런하지 못했었다. 잔잔하고 시시하기까지 한 일본 영화를 보고 오래도록 되게 좋아했던 기억이 있다. 그 영화를 만약 지금 처음 봤다면 그렇게까지 깊은 인상을 받지 못했을 거란 걸 안다. 요즘은 너무 쉽게 콘텐츠들을 접하다 보니 영화를 봐도 시간이 지나면 내용이 잘 기억 안 나기 일쑤다. 볼 영화를 신중히 선택하고 그 시간 만큼은 모든 집중력을 모아 영화에 할애해야 하지만 잘 그러지 못한다.

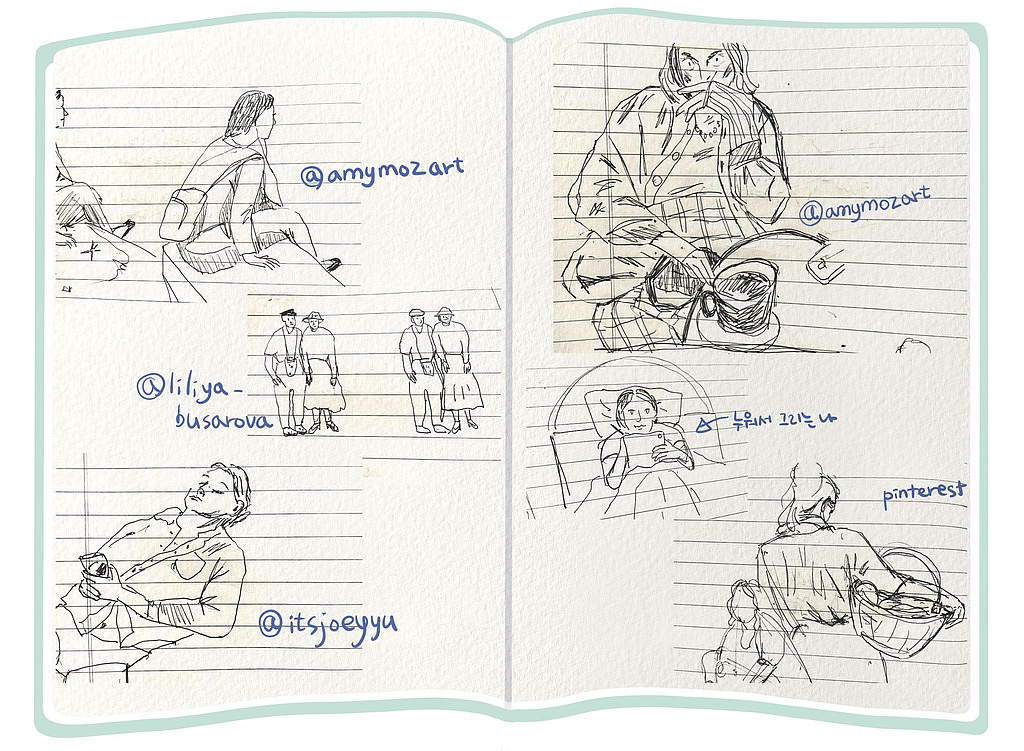

다른 것을 하고 있어도 마음 한 켠에는 '그림을 그려야 하는데' 하는 나만의 부채감이 늘 있다. 아무도 그러라고 시키지 않았고, 실제로 엄청 열심이지 않으면서도 스스로를 괴롭게 하다보니 그림을 즐겁게 그리기가 쉽지 않다. 처음의 열정은 많이 사그라들었고 이젠 '세상에 이렇게 멋진 작가들이 많은데 굳이 나까지 그려야 되나' 또는 '창작자 보다는 적극적인 감상자로서 사는 것도 괜찮지 않을까' 하는 생각을 하기까지 한다. 귀찮음에 승복하고 타협해버린 걸까, 작은 A5 스케치북 한 쪽 채우면 그저 만족해버리고 그나마도 팔레트를 펼치는 날이 안 펼치는 날보다 적다.

--

이 글도 마무리를 못하고 시간만 지체되다 사라질 것 같아서 그냥 내보낸다. 미완료된 과제를 우리 뇌는 백그라운드에서 계속 돌리며 부담과 스트레스를 유발한다는 얘기를 SNS에서 우연히 봤다. 챗GPT한테 물어보니 '제이가르닉 효과(Zeigarnik Effect)'라고 한다. 예를 들어 '완료되지 않은 목표에 대한 생각이 자는 동안까지 이어지고, 집중력과 수면까지 방해할 수 있다'라고. 그런 의미에서 이 스물 다섯번째 글을 마무리 하련다. 이거 아니어도 나에게 미완료된 과제는 셀 수도 없이 많은 것 같으니까. '완성'된 글은 아니지만 우선은 '완료' 시키고 다음으로 넘어가겠다. 마치며 몇 가지 좋은 글들을 덧붙인다.

“아무도 읽지 않는다는 이유로 장문의 글을 쓰지 않다 보면 어느 새벽, 당신은 읽는 이가 기다린대도 긴 글을 쓸 수 없게 됐음을 깨닫게 된다. 아무도 먹어주지 않는다는 이유로 요리하지 않다 보면 혼자만의 식사도 거칠어진다. 당신의 우주는 그런 식으로 비좁아져 간다.”

김혜리 기자, 2011

“사회학자 보드리야르는, 현대 자본주의에서 더 이상 ‘고유의 분위기’라는 것은 없다고 말했다. 모든 것은 상품 가치로서 값이 매겨질 수 있고, 무한하게 복제되며 누군가가 소유할 수 있기 때문이다. 자본주의 아래 살아가는 인간은 생각하기에 존재하기보다 소비하기에 존재한다. 만약 그렇다면 나는 승패를 가릴 수 없는 싸움을 하고 있는지도 몰랐다. 내 삶의 목적은 자본가가 된다거나, 상품 가치가 높은 사람이 된다거나, 소비력을 많이 갖는 데에 있지 않았다. 나는 나만의 고유의 분위기가 갖고 싶었다. 오롯이 그것만을 위해 고군분투했다. 그것은 내가 입는 옷일 수도, 내가 하는 화장일 수도, 내가 하는 행동일 수도 있었다. 하지만 무엇보다 그 모든 것이 다 없어져도 사라지지 않는 것이어야 했다. 꾀죄죄한 모습으로 카페에서 정작 나는 입에 댈 수 없는 커피를 수백 잔 팔 때조차 존재해야 했다. 센터에서 애들이 먹고 남은 빵이 내 손에 쥐여질 때조차 존재해야 했다. 하지만 그런 일은 없었고, 나라는 사람이 양다솔에서 알바생1로 완전히 분할 때, 나의 한 시간이 6,470원의 가치로 환산될 때, 내 삶의 의미는 완벽히 나와 유리되어 있었다.”

양다솔, 『가난해지지 않는 마음』, 놀 (2021)

그런데 실제로 내가 만난 수많은 환자들이 병에 항복했다. 그것도 아무 저항 없이 순순히. 나는 그들이 왜 그렇게 무기력하게 포기하는지 궁금했다. 답은 그들의 아프기 전 삶에 있었다. 이들은 병에 걸리기 훨씬 전부터 이미 항복한 사람들이었다. 현재의 안락과 편리에 항복했고, 현재의 풍요와 나태에 항복했다. 수고로움의 가치를 얕보았고 불편을 거부했다.

...

끈기 없는 자는 오래 달리지 못한다. 조금만 힘들고 조금만 지쳐도 발걸음을 멈춰 버린다. 끈기 있는 사람이 오래 달릴 수 있고, 또 오래 달리다 보면 더 잘 인내하게 된다. 끈기가 없으면 재활 과정도 참아내지 못한다. 그리고 실제로 더 나아지기를 포기한다. 재활치료를 충실히 받는 사람은 묵묵하게 견디는 사람이다.정세희, 『길 위의 뇌』, 한즈미디어 (2024)

의견을 남겨주세요