첫 번째.

‘첫 번째’ 글을 작성하며 무슨 글씨체가 적당할까 잠시 골라 보았다(한글 프로그램 사용해 쓰는 중,,). 딱딱한 고딕 글씨체는 별로 안 좋아한다. 보기엔 편하지만 글을 쓸 때 뭔가 감성이 메마른 듯 느껴진다. 담백하면서도 적당히 굴곡진 글씨체를 찾는다.

너무 건조한 글도 별로고, 감성을 너무 짙게 드리운 글도 경계 하려고 한다. 어릴 때는 의도하지 않아도 왠지 너무 흥건해서 꾸욱 짜면 감성이 후두둑 떨어질 것만 같은 글귀가 써지곤 했는데 지금은 조금 오글거린다. 그때의 감성이 메마르기도 했고 ‘안 느끼한 산문집’이라는 강이슬 작가의 에세이 제목을 보고 나서부터는 더욱 내 글이 누군가에게 느끼하게 읽힐까봐 걱정이 되었다. 아무도 뭐라 하지 않았지만 그 제목이 내게 강렬하게 찔림을 주었다. ‘아, 느끼하다고 느꼈으면 어쩌지!’하며 아무도 기억 못 할 내 글을 혼자 떠올렸다.

딱딱하지도 느끼하지도 않은 느낌으로 이끌어 줄 글씨체를 찾으며 이것 저것 바꿔가며 비교해 보았다. 그러다 역시나 맨 처음 직감적으로 선택했던 글씨체를 최종 선택했다. 이런 경험은 다른 일을 할 때도 종종 있다. 특히 필름 사진을 찍을 때 자주 있었다. 피사체에 대해 즉각적인 반응으로 사진을 찰칵 찍은 후, 조금이라도 더 완벽한 컷을 향한 욕심에 두어 장 더 찍을 때가 있다. 귀한 장면이 눈 앞에 있을수록 더 힘이 들어가고 이 순간을 놓치면 큰일이 날 것만 같은 간절함으로 프레임을 요리조리 조절해가며 열심히 찍는다. 그런데 왠걸, 나중에 결과물을 확인해보면 가장 첫 번째 컷이 베스트일 때가 많다. 내 경우엔 대부분이 그랬다. 같지만 미세하게 다른 몇 장의 사진을 비교하며 이게 나은지, 저게 나은지 골똘히 들여다 보다보면 첫 번째 컷에 눈길이 머물었다. 왜일까.

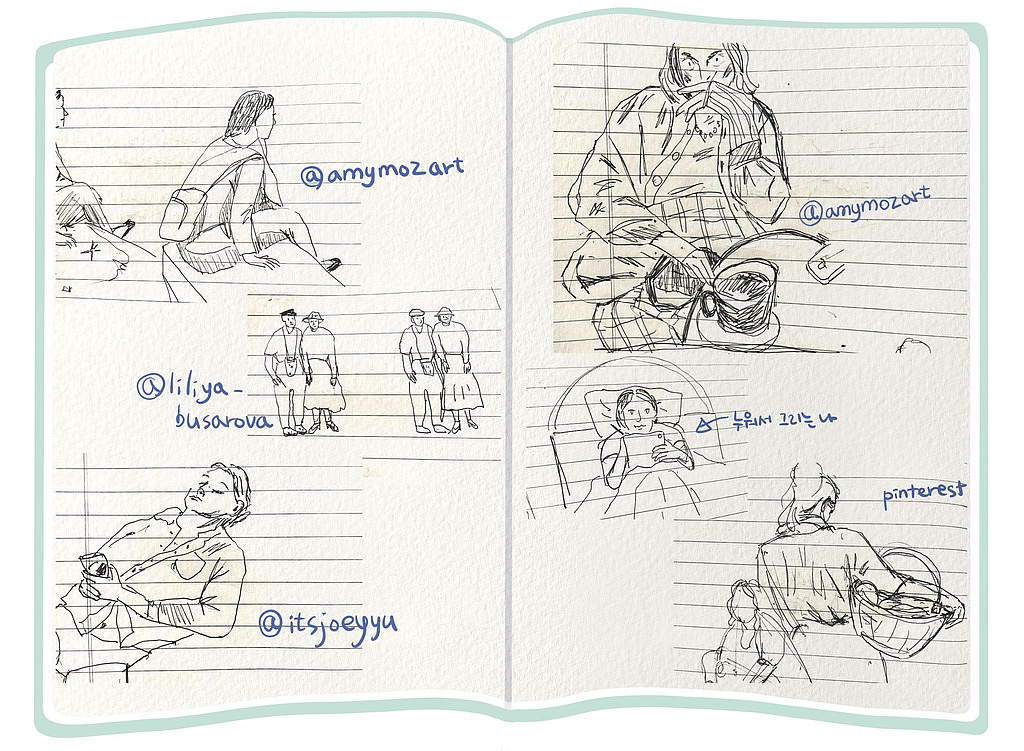

![[출발] 2022](https://cdn.maily.so/pdxvza23nim30fm4gm6o07312jip)

나는 한 번 그렸던 그림을 다시 또 그린 적이 거의 없다. 디지털 그림은 후에 살짝 수정하기도 하지만 그나마도 별로 없고 특별한 경우가 아니면 조금 어색해 보이는 부분이 있어도 그대로 둔다. 내 마음 속에서 ‘완성’이라 결정 짓고 나면 그 그림은 거기까지다. 그 자체로 태어났기 때문에 비슷한 복제물을 다시 만들지 않는다. 다시 그려서 더 좋은 그림을 그릴 자신이 없기 때문이기도 하고 처음 그 자체로 괜찮아 보여서 그렇기도 하다. (사실 내 그림이 내겐 다 자식 같아서 내 눈엔 이뻐 보일 때가 많다. 어느 부모가 아기를 낳아 놓고 맘에 안 드는 부분을 수정해서 다시 낳고 싶어 하겠나.)

다시 그리면 더 완성도 높은 결과가 나올 확률이 높겠지?(안 해봐서 잘은 모르겠지만) 하지만 그렇게 생각하면 끝이 없을 것 같다. 욕심에 욕심을 거듭하여 두 번째, 세 번째를 만들다보면 만족도 없고 완성도 없을 것 같다. 그리고 같은 그림을 여러 장 그린다고 생각하면 벌써 지루하다. 세상에 그릴 게 얼마나 많은데 말이다. 조금 아쉬워도 그대로 두고 또 새로운 것을 향해 눈을 돌린다. 조금씩 어설픈 것들도 쌓이고 쌓이면 그게 내 정체성이 되기도 하니까. 어색하고 경직된 사람 표현을 보고 ‘엇, 이거 OO작가 그림이네?’ 하고 알아보는 경우도 있는 거다.

영화 ‘어바웃타임’에서 주인공은 과거로 돌아갈 수 있는 어마어마한 능력을 갖고 있지만 여러 가지를 깨달은 후 결국엔 능력을 사용하지 않게 된다. 하루 하루를 처음이자 마지막으로 그저 웃음을 잃지 않고 열심히 살아간다. 그 장면을 보면서 묘하게 안도했던 기억이 난다. 처음엔 과거로 돌아갈 수 있는 능력을 가진 주인공이 부러웠지만 결국 평범한 사람처럼 살아가는 그의 모습에 나도 왠지 그런 능력 없이도 알차게 살아갈 수 있을 것 같은 용기를 얻은 듯 했다.

처음 겪는 일들을 내 나름대로 겪어내고 그것이 모이면 곧 삶이 되는 것처럼, 내 그림도 하루 한 장의 작은 움직임이 지금은 미완성인 듯 보여도 쌓이고 쌓이며 완성으로 가는 중 아닐까.

첫 번째 선택, 처음 그 자체로 완성인 그림에 대한 이야기를 [고요한 계절들] 첫 번째 스토리로 구독자님과 나누었습니다. 다음 두 번째, 세 번째도 첫 번째인 것처럼 써지면 좋겠어요.

의견을 남겨주세요