I will arise and go now, and go to Innisfree. (나 이제 이니스프리로 가리)

한참 동안 소나기가 내린 뒤, 아직 하늘은 잿빛이지만 저만치 하늘에서 문이 열리듯 구름이 살짝 걷히기 시작한다. 잠시 뒤 걷힌 틈으로 햇빛이 비치기 시작하면 신기루처럼 무지개가 피어난다. 영롱한 무지개는 아주 잠시 동안만 하늘에 다리를 걸어 두고 이내 사라져 버린다. 대신 그 자리에는 뭉게구름이 금방 빨아 빨랫줄에 널어놓은 순백색의 이불 포처럼 하늘에 둥둥 떠 있다.

아일랜드 사람과 결혼을 한 뒤 시골 마을에 살면서 거의 매일 보게 되는 풍경이다. 나는 이 풍경을 자주 남편의 가족들이나 동네 친구들과 함께 보면서 이야기를 나누곤 한다. 그럴 때면 아일랜드 사람들은 그 풍경을 보며 ‘멋지다.’라는 말로 끝내지 않는다. 그들은 그 순간 하늘에 떠 있는 구름과 비슷한 모양의 구름이 떴던 날의 이야기, 소나기가 내렸을 때 갑자기 방문했던 손님의 이야기, 무지개가 떴던 어떤 특별한 날의 이야기 등을 연상해 내며 다양하고 많은 이야기들을 몇 잔이고 홍차를 마시며 이야기 나눈다. 그래서일까, 평범한 사람들조차도 문학가의 면모를 보이는 아일랜드에서 비록 인구가 5백만에 불과하지만 조지 버나드 쇼, 사무엘 베켓, 윌리엄 버틀러 예이츠 등의 노벨 문학상을 수상자가 11명이나 배출되었다는 사실은 어쩌면 놀라울 일이 아닐지도 모른다는 생각이 들었다.

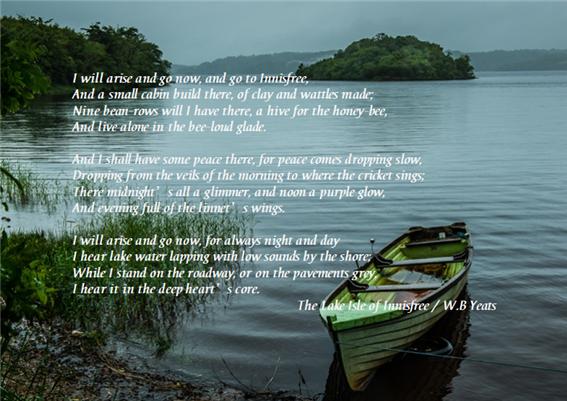

어느 해 여름, 우리 가족은 서아일랜드를 여행하며 카운티 슬라이고(County Sligo)까지 가 보기로 했다. 그곳은 윌리엄 버틀러 예이츠(이하 예이츠)가 어린 시절을 보냈던 곳이고 성인이 되어 런던에서 살면서 고향인 슬라이고를 그리워하며 쓴 시 ‘호수의 섬 이니스프리’의 배경이 되는 곳이기도 하다.

I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. (나는 그곳에서 평화로움을 누릴 것이니)

슬라이고 시내에서 동쪽으로 차를 달리다 보면 빙하시대의 흔적을 그대로 보여주는 치솟은 산과 나지막한 언덕 아래로 Lough Gill이 펼쳐진다. Lough는 아일랜드어로 ‘호수’라는 뜻이니 이곳의 이름을 ‘길 호수’라고 불러도 무방할 것 같다. 여행을 떠나기 전 예이츠가 지은 이니스프리에 관한 시(The The Lake Isle of Innisfree)를 한국어로 찾아보았다. 대개는 ‘이니스프리의 호도(湖島)’ 나 ‘이니스프리 호수의 섬’이라고 번역되어 있는데, 정확히 말하면 ‘호수에 떠 있는 작은 섬, 이니스프리’라고 번역하는 것이 맞는 표현이다.

큰길에서 이니스프리 섬이 있는 곳까지 이어지는 좁은 길들은 마치 과속 방지턱을 이어 놓은 듯 높고 낮은 길이 구불거리며 이어지고 있었다. 운전하기 좋은 도로 사정도 아니었지만, 길가 바로 옆에서 당나귀들이 무리 지어 있고 또 양 떼들이 한가로이 풀을 뜯고 있었기에 속도를 낼 수는 없었다. 그 덕에 양 떼 무리 속에 있는 갓 태어난 아기 양들의 귀여운 뜀박질을 아주 가까이에서 볼 수 있었는데 그 모습이 우습기도 했지만 너무나 사랑스러웠다.

그렇게 구글맵이 알려주는 길을 따라가며, 돌고 돌아 드디어 이니스프리 호수 근처에 도착하게 되었다. 그곳에는 예이츠의 발자취를 따라 걸을 수 있는 ‘예이츠의 길’이 조성되어 있어서 안내문을 통해 예이츠와 관련된 이야기를 알려주고, 동시에 현재의 위치를 자세하게 설명해서 초행인 사람들도 길을 잃지 않도록 길잡이가 되어 주고 있었다. 우리는 주차를 해 두고 길을 따라 걸어보기로 했다. 그렇게 5분 남짓 걸었을 때 예이츠가 그의 시에서 이니스프리 섬을 묘사하고 있는 바로 그 장소에 드디어 도착하게 되었다.

I hear lake water lapping with low sounds by the shore (호수물이 낮은 소리로 찰랑거리는 것을 듣네)

정말 그랬다. 그곳은 평화로움이 온몸으로 느껴지는 곳이었다. 호수로 조금 나아갈 수 있는 보드워크(boardwalk) 앞에서 우리 가족은 조용히 서서 이니스프리 섬을 바라보았다. 세상의 모든 소리를 삼켜버린 것 같은 넓고 깊은 호수는 오로지 호숫가에서 낮은 소리로 찰랑거리는 물소리만을 만들어 낼 뿐이었다.

아이는 어디서 구했는지 기다란 나무 지팡이를 가지고 와서 눈앞에 펼쳐진 이니스프리 섬을 바라보고 있었다. 그 모습이 마치 먼 길을 걸어와 드디어 이곳에 선 순례자처럼 멋있어 보였다. 남편이 섬을 배경으로 아이와 사진 한 장을 찍으면 좋겠다고 말해서 나는 아이에게 다가갔다. 그러나 안타깝게도 멀리서는 볼 수 없었던 짙은 검은색의 물빛은 호수의 깊이를 알 수 없게 했고 또 색깔 그 자체에 섬뜩함이 느껴져 아이와 함께 그 작은 나무 길의 끝까지 나가지 못하고 금방 물가로 돌아갔다.

I hear it in the deep heart’s core. (내 마음 깊은 곳에서 그 소리를 듣네.)

모처럼 비가 내리지 않는 아일랜드의 날씨 덕에 우리는 시에 나온 그대로 평화롭고 아름다운 이니스프리 섬을 볼 수 있었다. 정말 행운처럼 느껴졌다. 봄볕에 어깨가 따사로웠고, 침묵의 평화로움이 온 땅에 가득 차서 바람에 날리는 벚꽃의 소리마저 들리는 것 같았다. 그 길을 나는 타박타박 아이와 함께 손을 잡고 걸었다. 아이의 작은 손이 왠지 애처롭게 느껴질 때쯤, 어린 시절 엄마와 함께 꽃이 핀 길을 걷고 나무의 열매를 따 먹었던 순간이 떠올랐다.

엄마가 손을 뻗어 ‘톡톡’ 열매를 따서 한 움큼 손바닥에 모은 뒤 손을 오므려 열매를 내 입 속에 스르륵 넣어주면 나는 그냥 입을 벌리고 꼭꼭 씹어 먹기만 하면 됐었다. 엄마는 “옳지.”라고 말하며 두 손을 탁탁 털고 다시 걷기 시작하셨다. 나는 엄마에게 다가가 아직까지 열매의 빨간 물이 묻는 엄마의 손을 꽉 잡고 꽃나무 아래에서 함께 걷기 시작했다.

누구나 마음 깊은 곳에 자리 잡고 있는 그리움을 입고 있는 아름다운 순간은 삶의 어느 때에 불쑥 나타나서 가슴 한가운데를 뜨겁게 하는 것 같다. 고향을 떠나 10년 동안 타향살이를 하면서 낮에 해처럼 또 밤의 달처럼 그리움이 늘 내 머리 위에 있었다. 그러다 어떤 순간에는 번개처럼 그 감정이 나를 치기도 했지만, 그럴 때면 기억 속의 아름다운 순간들이 그리움을 살짝 밀어내 주며 그 순간들을 견뎌낼 수 있게 해 주었다.

예이츠도 그의 그리움을 이렇게 시를 쓰며 견뎌내려던 것일까? 글로만 읽었을 땐 잘 느껴지지 않았던 그의 그리움이 놀랍게도 그가 그리워했던 이니스프리 섬을 바라보고 있자니 화선지의 떨어진 물감처럼 내 마음 안으로 번져오는 것 같았다.

* 아일랜드에 사는 한국인의 로컬 아일랜드 여행기

아일랜드 사람과 결혼한 뒤 10년 동안 아일랜드 코크(Cork)에 살고 있습니다. 한국에 잘 알려진 관광지 대신 이야기가 있는 아일랜드의 작은 도시를 여행하는 세 가족의 여행기입니다. 특히 아일랜드 영화의 무대가 된 장소를 여행하며, 그곳과 관련된 인물과 숨은 이야기를 전하겠습니다.

글쓴이 - 도윤

스페인 산티아고 순례 길에서 만난 아일랜드 사람과 결혼을 했습니다. 올 해로 10년째 아일랜드에서 타향살이를 하면서, 경험하고 느낀 것을 글로 쓰기 시작했습니다.

브런치 : http://brunch.co.kr/@regina0910

의견을 남겨주세요