10초 남짓, 찰나의 집중력이 필요한 시간. ‘인생네컷’이라는 브랜드명으로도 잘 알려진 즉석 사진을 찍는 것이 하나의 놀이 문화로 자리 잡았다. 한정된 공간 안에서 사람들은 기계의 안내에 따라 포즈를 취한다. 사진을 찍는 일련의 유희는 마치 연극 배우들이 공간을 휘젓는 것처럼 유쾌하다.

2000년대 초반의 스티커 사진을 경험한 이들은 과거를 풍미한 아이템이 돌고 돌아 다시 유행이라고 얘기하겠지만, 즉석 사진의 역사는 제법 오래되었다. 포토 부스(photo-booth)로 알려진 즉석 사진은 1800년대에 개발되어 기계적 원리를 구축했고, 아나톨 조세포(Anatol Josepho)가 8분 만에 6~8장의 사진을 찍을 수 있는 포토마통(photomaton)을 1925년에 선보이며 인기를 끌었다.

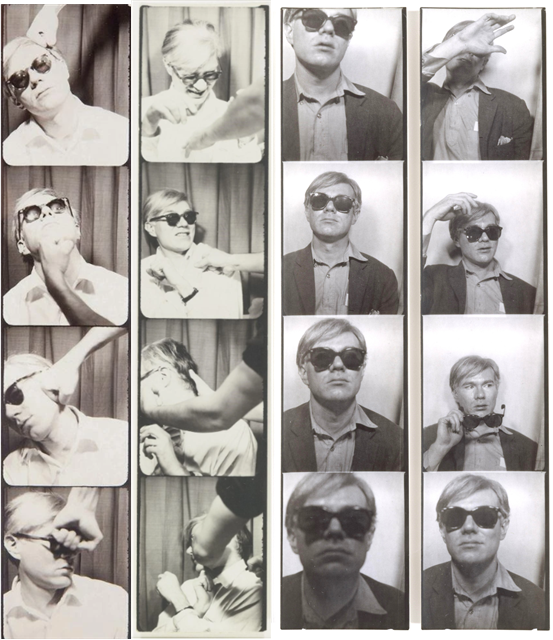

일상적인 소재를 예술의 범주로 끌어들이는 데 탁월했던 앤디 워홀(Andy Warhol)도 포토 부스에 매료되었다. 워홀은 사진에 관한 전문적인 지식이 없었기에 원하는 이미지를 빠르게 얻을 수 있는 포토 부스를 적극적으로 활용했다. 부담스럽지 않은 가격으로 순간을 기록할 수 있는 이 기계의 매력은 일상성과 즉흥성이다. 워홀은 특별한 목적이나 이유 없이도 사진을 찍었고, 자신뿐만 아니라 주위의 예술가들에게도 자연스러운 포즈를 요구했다. 매번 카메라 앞에서 근엄했던 사람들도 폭발적으로 자신을 뽐냈고, 덕분에 공식 석상에서는 좀처럼 보기 힘든 익살스러운 모습을 여럿 남길 수 있었다. 무장 해제된 예술가들의 다양한 초상은 앤디 워홀의 실크스크린 작업으로 연결되었다.

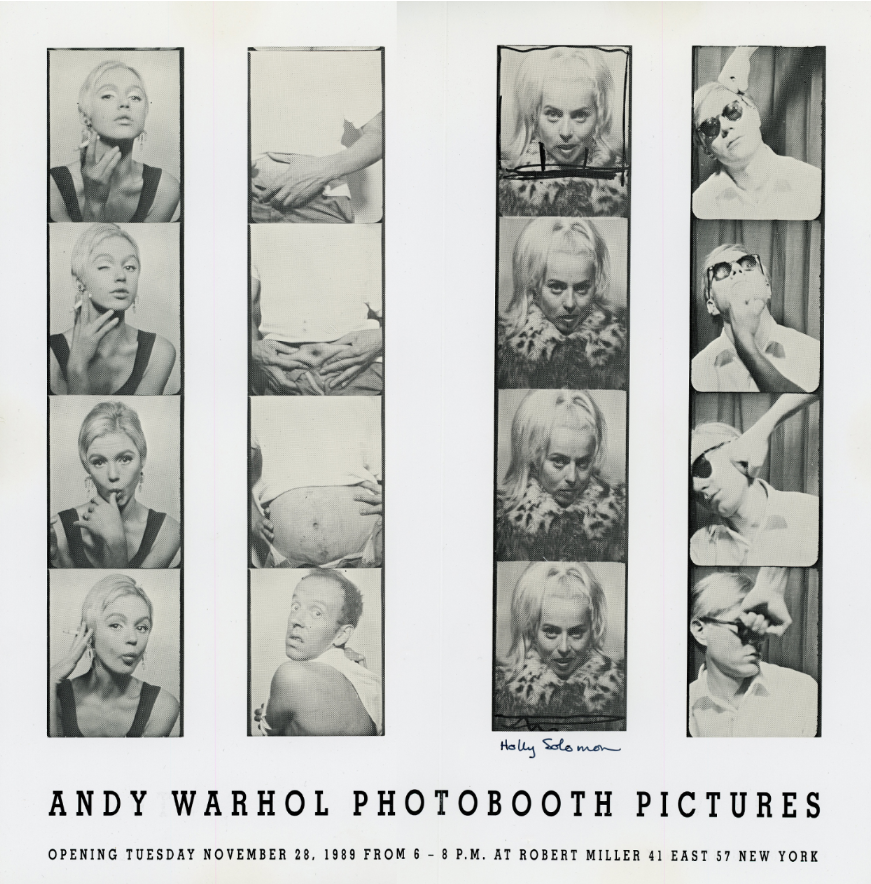

대표적인 사례는 작품 <Ethel Scull 36 Times>이다. 팝아트 컬렉터인 에델 스컬(Ethel Scull)의 초상화로, 36개 캔버스에 색을 칠한 뒤 즉석 사진을 편집해 인쇄했다. 강렬한 원색에 드러난 흑백의 자화상이 워홀의 또 다른 팝아트 작품들을 연상시킨다. 이외에도 미술계의 새로운 작가들을 소개하는 기획 기사인 『Harper’s BAZAAR』의 「NEW NAMES IN THE ARTS」에서 워홀은 예술가들의 포토 부스 사진과 간단한 약력을 함께 편집하는 창의성을 발휘했다. 또, 작품이 아닌 예술가들의 포토 부스 사진만을 모아 1989년에 개최한 전시 <ANDY WARHOL PHOTOBOOTH PICTURE>도 흥미롭다. 아마존(amazon)에서 당시의 전시 도록을 구매할 수 있는데, 한국에서 배송받을 수 있는 것은 무려 $2,915에 달한다. 심지어 중고서적이다.

포토 부스는 누구나 접근할 수 있는 대중적인 매체지만, 앤디 워홀은 이를 단순한 사진 촬영 장치나 기계적 산물이 아닌 창작의 도구로 바라보았다. 그렇게 시대의 아이콘은 예술가들의 다양한 표정과 감정을 끌어낸 이미지를 작품의 영역으로 흡수하며 일상과 예술의 경계를 느슨하게 연결했다.

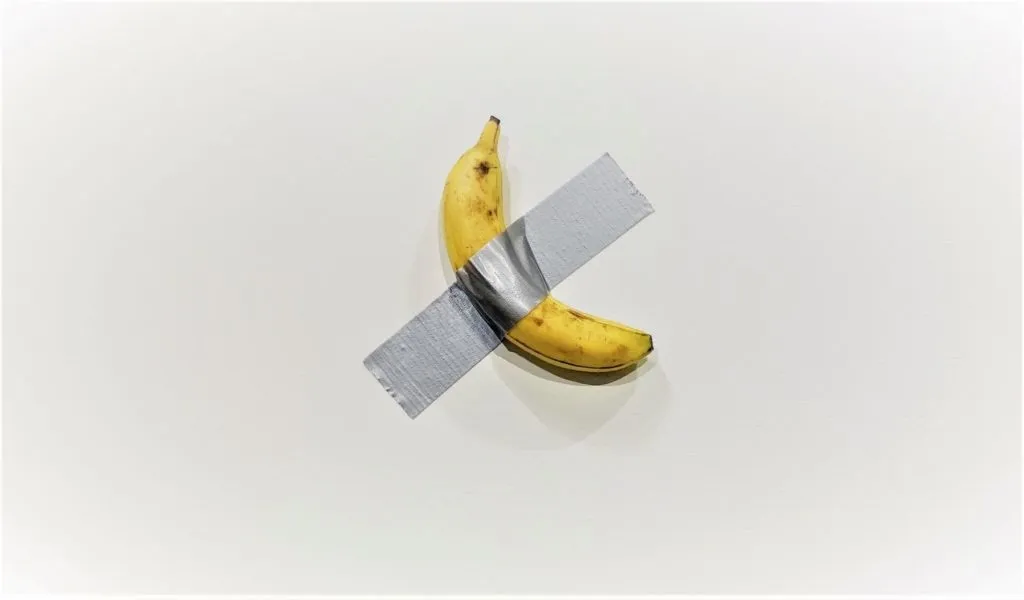

‘인생네컷도 예술이 되는 시대’라는 다소 거창한 제목을 붙였으나, 이것은 관습적 해석에 관한 문제이다. 역사가 중요한 사건의 반복적인 발생으로 변화하고 발전했듯, 1960년대 후반 이후의 예술은 전통적인 가치에서 탈피하며 급격한 파장을 겪었다. 그리고 그 영향은 현재까지도 지속되고 있다. 이 시기를 기점으로 우리는 예술이 무엇이냐고 묻기보다, 무엇이 예술이 될 수 있는지를 고민하고 있다. 이러한 예술의 범주에는 다양한 형태의 기록도 포함된다. 예술을 통해 무엇을 말할 수 있고, 무엇을 말해야 하는지, 어떤 방식으로 다른 영역에 개입하며 기여할 수 있을지, 앞으로 더 많이 더 깊이 들여다볼 필요가 있다.

의견을 남겨주세요