이 글에는 픽션이 포함되어 있습니다. 혹시 본인이 이 글의 등장인물로 추정되신다면 너그럽게 이해해 주시길 부탁드립니다.

전시가 하고 싶다

(A구청 기록연구사) 나는 전시가 하고 싶다. 구청 기록관리 몇년차가 되니 일이 손에 익어 일상이 꽤 평온하다. 이제는 반복되는 일, 서고에서 공익요원과 씨름하는 거 말고 내 존재감이 드러나는 일을 하고 싶다. 전시가 뭔지도 모르고 해본 적도 없지만 두려울 건 없다. 재미있는 기록을 모아서 잘 보여주면 되는 거 아닌가? 우리 구 역사야 이제 좀 알게 되었고, 나 정도 안목이면 못할 게 없다. 시민기록관 만드는 대단한 분들도 있던데 그건 넘사벽이다. 작지만 야무지게 전시 사업을 하나 내고 싶은데 예산을 마련할 방법이 없다. 기록관 1년 예산이라고 해봐야 기록관리시스템 유지보수 몇백만원 정도인데 갑자기 안 하던 일에 예산이 나올 리 없다. 오늘 회의 때 넌지시 과장님께 기획안 건넸다가 한 소리 들었다.

“으응? 이보세요 주무관님, 지금 우리 기록만으로도 서고가 넘쳐나는데 뭘 더 수집하겠다는 거지요? 공간이 있다 쳐도 무슨 근거로 모으나요?”

“계획서는 또 언제 쓰셨대? 참나.. 서울 기억여행? 여행이면 문화관광팀이나 홍보담당관에서 하는 게 맞지 왜 우리가 해야 할까요?”

“괜히 이런 사업 했다가는 구의원들한테 또 지적 받아요. 기록관이 제 때 폐기 잘 하면 되지. 기억 안 나요? 작년에도 기록 모은다고 그 고생을 하고서 한 달 내내 세 개 왔나? 공무원증? 그런 거 전시하면 누가 봅니까?”

“가져가세요 이거, 안됩니다 안돼.”

과장님 말이 맞다. 기록관에서 기록 수집해라 전시해라 이런 조항은 법령에 없다. 하지 말라고 써 있진 않던데 그냥 하면 안 되나? 과장님은 사람 좋고 맛집도 잘 데려가는 나이스한 분이지만 근본은 윈리원칙 공무원이다. 의무가 아니면 움직이지 않는다. 이런 상황인데도 나는 전시가 하고 싶다. 온라인 전시란 게 있던데. 그거면 전시용품도 필요 없겠다, 어떻게든 기록을 찾아서 노션? 워드프레스? 이런 걸로 만들면 되는 거 아닌가? 그런 다음 구청 홈페이지 관리하는 분한테 구석에 조그맣게 링크 하나 넣어달라고 하면 될 것 같은데.. 내년에 1층 민원실이 도서관 스타일로 바뀌면 한 켠에 키오스크 놓고 기록관 전용 전시 공간을 만드는 거지. 큐레이션은 누가? 그건 바로바로 내가! 우왖! 가슴이 웅장해진다. 나 어떻게든 전시를 해야겠다.

공략 포인트가 없진 않다. 구청장님은 보도기사에 관심이 많다. 왜인지는 몰라도 ‘구민들과 소통하는 청장’ 이거면 만사 오케이다. 어떻게든 전시를 한 다음 보도기사 두세 개 내면 된다. 과장님이 싫어해도 뉴스만 나오면 구청장님이 좋아하니 진행은 가능하다.

점심 먹고 다같이 요아정 가자는 거 마다하고 지하 서고로 향했다. 왠지 저쪽 구석에 뭔가 있을 것만 같다. 공익님 낮잠 깨시지 않게 사뿐사뿐 발을 옮겨 구석 모빌랙을 돌렸다. 슝슝슝슝 턱! 슝슝슝슝 터덕! 작년에 수집한 공무원증이 튀어나왔다. 에이씨~ 정말 이거밖에 없나? 한참을 더 뒤지니 옛 청사 사진과 설계도, 가로등 개설공사 준공식 사진이 나왔다. 바닥에 깔려있던 이따만한 ‘A구지’도 나왔다. 옛날 지도 누가 보겠나. 이것만으로는 전시가 안 된다. 우리 구는 역사가 깊고 대학 캠퍼스며 성곽이며 자랑할 거 많은데 그런 자료는 진작에 국가기록원으로 이관했다. 구청 기록관에 우리 구 기록이 없다니 이 무슨 넌센스냔 말이다. 예산이 있어도 기록이 없어서 전시를 못 하겠다. 지난 번에 다른 일로 만난 지역 토박이 분께 잘 얘기하면 새마을운동 사진 정도는 받을 수 있을 것 같다. 업무 시간에 과장님 몰래 한두시간씩 동네방네 좀 다녀봐야 하나? 큐레이터란 게 만만치가 않다.

서울 기억여행

(나) 어느 날 서울시 A구청 기록관 연구사가 찾아왔다. 구구절절 사연을 들어보니 딱 찾던 케이스였다. 우리 연구원은 돈 없는 단체의 아카이빙을 지원하기 위해 랩을 만들었지만 서섹스 대학과 일기 수집한 거 외에 이렇다 할 성과가 없는 상태였다. 생각해 보니 이거 왠지 대박이 날 수도 있을 것 같다. ‘서울 기억여행’이라 하고 A구청부터 시작을 하는 거다. 하나만 잘 만들면 삽시간에 소문이 나서 서울시 남은 구청 스물 네 개, 인천, 대구 부산 다 하고 싶어할 것 같다. 기초 지자체랑 교육청까지 커버하려면 우리 연구원도 이제 개발자 뽑고 지사 내고 큰 변화가 생길 수 있을 것 같다. 원장과 부원장, 연구원들도 이 비지니스 모델에 몹시 흥분한 눈치다. 이 사업은 누가 봐도 잘 될 게 분명했다.

“우리 콤마넷처럼 되는 거야? 드디어 뭔가 되려나 보네. 그렇게 열심히 해 왔는데 이제 노후준비 문제 없는 건가?”

콤마넷은 영국 커뮤니티 아카이브를 활성화시킨 주역으로 마을과 단체에 콤마라는 아카이브 소프트웨어를 보급하고 컨설팅을 지원했던 중간지원조직이다. 지금 예산이 중요한 게 아니다. 사업가라면 리스크를 감당할 줄 알아야 한다. 저 분의 근자감을 믿고 한번 가 보자.

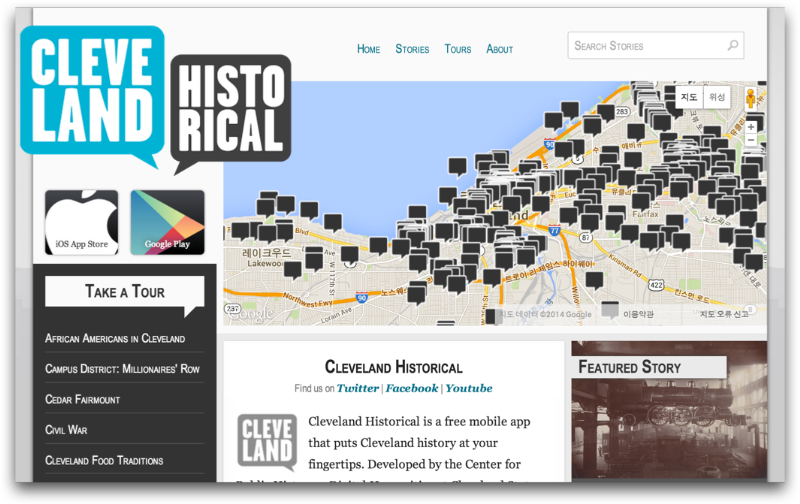

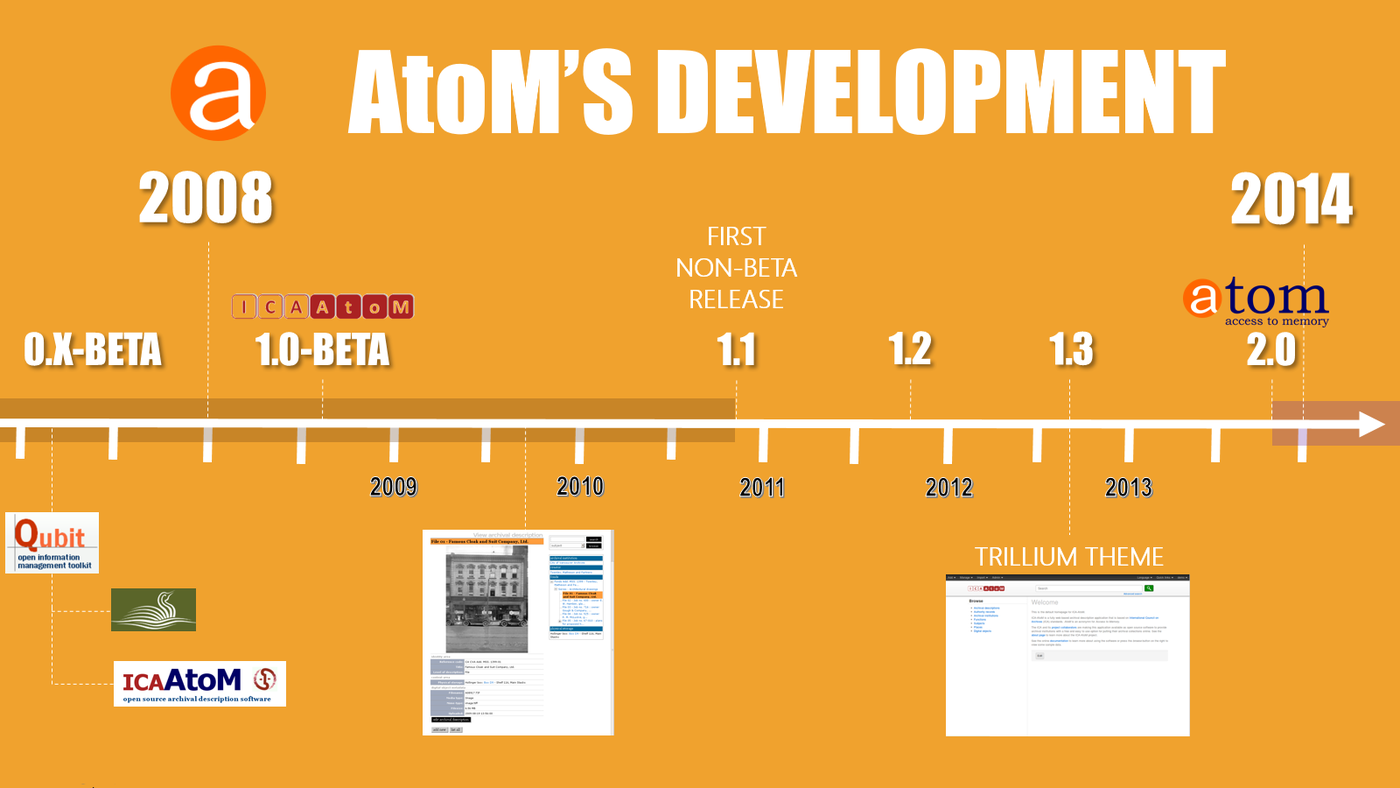

문제는 두 가지, 기록과 툴이었다. 예산이 없어도 기록과 서비스 툴이 있다면 기록연구사가 공익과 알바생 동원해서 정리와 등록은 해결할 수 있다. 소프트웨어 개발이 관건인데 여기에 돈을 들이면 안 된다. 오픈소스 소프트웨어 중에 지역이나 장소를 기록하는 데 적합한 걸 찾아야 한다. 디자인을 따로 하지 않아도 바로 쓸 수 있는 제품이어야 한다. AtoM은 아무리 생각해도 쓰기가 어려울 것 같다. 온라인 전시에 아이사드지와 계층별 기술이 왠말이냐. 그리고 그 지루한 생김새를 생각하면 결과가 좋지 않을 게 뻔하다. 우리 지역의 장소나 기록을 가볍고 예쁘게 보여줄 수 있어야 한다. Omeka도 어렵다. 온라인 전시 툴로 적합하긴 한데 무료 테마는 쓸 만한 게 없다. K 아카이브는 외관이 중요한데 새로 테마 만드는 데에는 돈이 꽤 든다. 디자이너가 와이어프레임과 시안을, 그리고 웹 퍼블리셔가 HTML과 CSS를 코딩하는 데 돈 천만원은 훌쩍 넘는다. 로컬리티 아카이브, 장소 아카이브, 오픈소스를 키워드로 사례를 찾던 중 ‘클리블랜드 히스토리컬’ 이라는 게 눈에 띄었다.

클리블랜드 히스토리컬 & 큐레이트스케이프

(마크 티보) 나는 늘 도시의 소리와 냄새, 그리고 오래된 기억들에 관심이 많았다. 어릴 적 오하이오의 거리와 골목을 누비며, 이 도시가 품고 있는 이야기들이 박물관 유리장 속 유물로 남기엔 너무나 아깝다고 생각했다. 저먼 빌리지의 낡은 벽돌 건물, 전차의 종소리, 그리고 곳곳에 남아있는 사람들의 흔적. 이런 것들이 내겐 살아있는 역사책이었다.

2000년대 초, 나는 클리블랜드 주립대학에서 역사학을 가르쳤다. 그 무렵, 미국의 역사학계는 디지털 전환의 초입에 있었다. 동료들은 디지털 기술을 회의적으로 바라봤지만, 나는 오히려 이 기술이 ‘장소의 역사’를 되살릴 강력한 도구가 될 수 있다고 확신했다. 그래서 학생들과 함께 거리로 나섰다. 우리는 지역 아카이브를 뒤지고, 주민들을 인터뷰하고, 오래된 사진을 디지털화했다. 하나씩, 점을 찍듯 이야기를 모아갔다. 그게 바로 클리블랜드 히스토리컬(Cleveland Historical)의 시작이었다.

처음엔 단순한 실험이었다. 웹사이트 위에 지도를 펼치고, 그 위에 이야기를 얹고, 사진과 오디오를 덧붙였다. 한마디로, 디지털 시대의 지역 구술사였다. 하지만 곧 문제에 부딪혔다. 이 훌륭한 이야기들을 어떻게 사람들에게 더 가까이, 더 생생하게 전달할 수 있을까? 웹사이트만으로는 부족했다. 그러던 어느 날, 학생 한 명이 스마트폰으로 길을 찾는 모습을 보고 번뜩 생각이 났다.

“그래, 역사를 휴대폰 속에 넣어야 해. 사람들이 걷는 그 자리에서, 그 곳의 이야기가 들려야 해.”

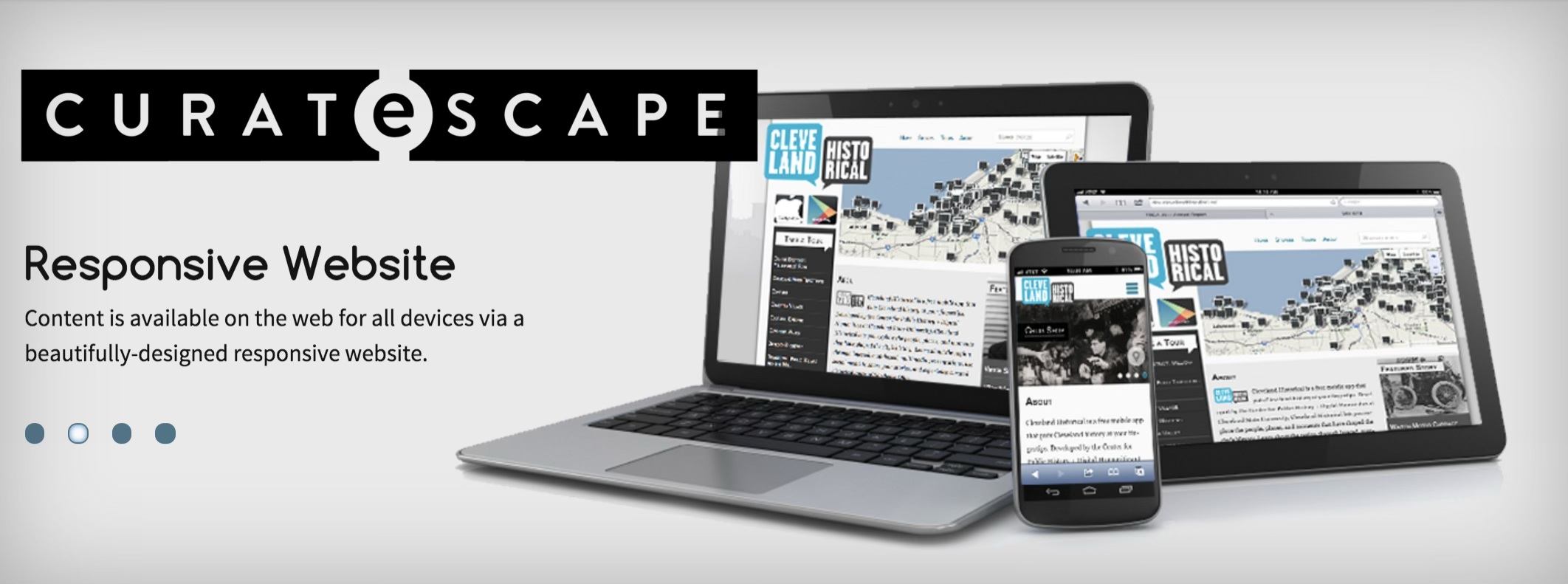

이 생각이 바로 Curatescape의 씨앗이 되었다. 2010년, 우리는 ’Mobile Historical’이라는 이름으로 미국 인문학재단(NEH)과 나이트 재단(Knight Foundation)의 기금을 받아 본격적인 개발에 착수했다. 목표는 명확했다. 누구나 자기 동네, 마을, 도시의 이야기를 스마트폰만 있으면 들을 수 있게 하자는 것. 밤을 새우며 개발자들과 머리를 맞댔고, 오픈소스 아카이브 CMS인 Omeka를 모바일 환경에 맞게 뜯어고쳤다. 위치 기반 스토리, 멀티미디어, 투어, 소셜 미디어 연동, 그리고 무엇보다 사용자가 직접 참여할 수 있는 플랫폼. 그렇게 탄생한 것이 바로 Curatescape였다.

Curatescape의 마법은 단순했다. 도시를 걷다 보면, 어느 순간 이어폰 너머로 “이 골목은 100년 전 이민자들이 세운 빵집이 있었어요”라는 목소리가 들린다. 그 순간, 도시가 조금 다르게 보이기 시작한다. 벽돌과 아스팔트, 그 위에 쌓인 시간의 흔적이, 갑자기 내 곁에서 말을 걸기 시작하는 것이다. 나는 그때, 역사가 더 이상 박물관에만 머무르지 않고, 사람들의 일상 속으로 들어가는 것을 느꼈다.

놀랍게도, 이 실험은 곧 디지털 인문학계에서 큰 반향을 일으켰다. 우리는 2011년, 디지털 인문학 분야에서 가장 권위 있는 상 중 하나인 ’Best Use of Digital Humanities for Public Engagement Award’를 수상했다. 그리고 곧이어, 애틀랜타, 라스베이거스, 뉴올리언스, 알래스카의 도시들까지 우리 플랫폼을 채택했다. Curatescape-powered 앱들이 미국 전역에서 생겨났고, 각각의 도시들은 자신들의 이야기를 기술의 힘으로 풀어내기 시작했다.

Curatescape는 단순한 기술이 아니었다. 그것은 다양한 공동체가 각자의 목소리와 기억을 기록하고 공유하는 ‘살아있는 박물관’이자, 장소와 기억을 연결하는 새로운 언어였다. 나는 이 과정에서 수많은 동료, 학생, 커뮤니티 파트너들과 협력하며, 디지털 인문학이 어떻게 사회적 연대와 공공의 기억을 확장할 수 있는지 몸소 경험했다.

2025년이 된 지금, Curatescape는 미국 40여 개 도시와 대학, 박물관, 문화유산 단체에서 사용되고 있다. 스포캔, 볼티모어, 뉴올리언스, 켄터키, 코네티컷… 각 지역의 기억이, 각자의 목소리로, 각자의 방식으로 다시 살아나고 있다. 나는 가끔 그 시절을 떠올린다. 눈 내리는 클리블랜드에서 마이크를 들고 주민을 인터뷰하던 날들, 개발자들과 새벽까지 코드를 고치던 밤들, 그리고 무엇보다 한 도시의 기억이 다시 사람들의 입과 귀를 타고 흐르던 순간들.

Curatescape는 이제 단순한 도구가 아니다. 그것은 내가 평생 꿈꿔온 “살아 있는 역사”의 구현이며, 어쩌면 내가 역사학자가 된 진짜 이유였는지도 모르겠다. 도시는 늘 말을 건다. 나는 그 목소리를 더 많은 이들이 들을 수 있기를 바랄 뿐이다.

References

- Cleveland Historical - https://clevelandhistorical.org/

- Cleveland Historical (2013) - https://web.archive.org/web/20131203173650/http://clevelandhistorical.org

- Curatescape - https://curatescape.org/

- Mark Tebeau - https://search.asu.edu/profile/2208788

(5편에 계속. 티보 교수와의 만남)

의견을 남겨주세요