기억하는 가장 어린 시절의 집은, 꽃상여가 들어오는 길이 보이던 집입니다. 아주 깊숙하지만 낮은 풀밭에 둘러싸여 있는 곳이라 낮잠을 자는 사이 엄마가 쑥을 캐러 나가면 현관문을 열어 주변을 스윽 둘러보고 ‘엄마 저기 있네-‘하며 안심할 수 있었으니 아이에게 생각보다 그리 나쁜 환경은 아니었어요. 근처에 화장터가 있어 때때로 노래가 들려오면 창문 너머로 상여가 들어오는 모습을 빤히 바라보고는 했는데 그게 제 눈에는 멋진 퍼레이드 같았습니다. 여러 명이 노래를 부르면서 예쁜 꽃상여를 들고 걸어가니까요. 엄마는 사람이 죽으면 상여가 들어온다는데 그땐 잘 이해하지 못했던 것 같아요. 그리고 그게 어떤 의미인지는 아주 나중에서야 알게 되었습니다.

다음으로 이사한 집은 주택의 2층이었고, 셋방살이라 1층 주인 할머니 댁 눈치를 알게 모르게 많이 봤어요. 소리도 못 지르고 당연히 뛰지도 못했거든요. 그래도 이웃들이 살갑고 또래 친구들이 많아서 재밌는 기억들이 많습니다. 아침에 씻지도 않고 밖에 일단 나가면, 거기에 친구들이 있었어요. 밥 먹을 때가 되면 스르르 사라졌다가 먹고 나면 다시 나오고. 놀이터도 없는 찻길이었는데 매일매일 새로운 놀 거리가 있었어요. 어느 날은 정말 큰 벌레가 나왔는데 살충제가 없어서 그냥 비슷하게 생긴 스프레이를 냅다 뿌렸더니 그 벌레가 점점 굳어버렸습니다. 의외의 방법으로 무찔렀다! 하고 엄마랑 안도했던 어느 저녁의 기억. 오늘은 되게 멀리 가서 놀 거야! 하는 친구를 큰맘 먹고 따라갔더니 약 5분 정도 거리의 바닷가 선착장이었던 기억. 높은 곳에 올라갔는데 무서워서 내려오지 못해 반나절을 벌벌 떨다가 지나가던 모르는 아저씨가 도와주셔서 겨우 내려왔던 기억. 중요한 것은 그 긴 시간 동안 친구들이 나를 포기하지 않았다는 것.

다음 집은 할아버지가 직접 지은 집인데, 감나무가 있고 작은 텃밭도 있고 가족이 함께 살기 위해 만들어져서 이리저리 연결된 이층집이었습니다. 더는 아무도 살지 않았으니 우리가 들어갈 수 있었지만요. 버스 종점과 가까웠고 골목 중에서도 안쪽 끝 집이었으니까 번화가와는 거리가 아주 멀어서, 그래서 좋았습니다. 번화가에 가려면 버스를 타고 바다가 보이는 다리를 건너야 하거든요. 그리고 근처에 온통 벚나무가 있어서 봄이면 벚꽃잎으로 가득한 아름다운 동네를 걸을 수 있었다는 점이 멋진 기억입니다. 거실에 큰 창문이 나 있어서 겨울엔 너무 춥고 여름이면 참 더웠지만, 계절의 변화를 그대로 느낄 수 있었기에 예민해진 그때의 감각들이 아직도 저에게 조금 남아있다고 생각해요. 찰랑거리던 여름의 공기가 지금도 가끔 생각나거든요. 가장 오래 살았고, 가장 좋아하는 집입니다. 그리고 어쩌면 엄마와 제가 같이 산 마지막 집이 될 것 같아서.

사실 그때까지는. 저는. 집이 정말로 공간 그 자체인 줄만 알았어요. 한 번도 살아본 적 없는 주소로 본가가 이사하기 전까지는요. 갑자기 맘대로 이사를 한다는거에요. 제가 거의 평생 살던 집을 두고. 제 물건들이 가득한 제 방과 작별인사도 못했는데 말입니다. 분했지만, 그 집을 찾아갔어요. 도착해보니 처음 간 동네, 처음 본 공간인데 익숙한 물건이 가득 들어차 있었습니다. 낯선데, 분명 이상하긴 한데 여기를 우리 집이 아니라고 말할 수는 없겠다고 생각했어요. 정말 요상한 기분이었습니다. 마치 원래 살던 곳처럼 엄마랑 아무렇지 않게 앉아서 이야기를 나눴고, 아마 그 집에 두세 번쯤 갔을 때 깨달은 것 같아요. 아, 내 마음이 허락하면 어디든 내 집이 될 수도 있겠구나.

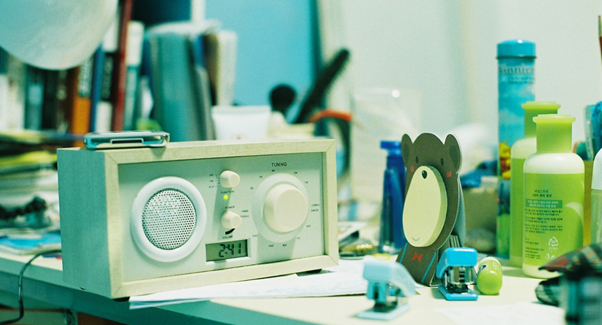

모든 집은, 항상 영원할 것 같았지만 결국 그렇지 않았어요. 영원히 낯설 것 같지만 그렇지도 않았고요. 몇 년을 살아서 익숙한 듯하지만 가끔은 남의 집처럼 어색하게 느껴지는 날도 있습니다. (사실은 남의 집 일 때가 더 많거든요) 그래서 저는 ‘남의 집’에 산다는 그 느낌이 싫어서 풀옵션 원룸은 안가요. 냉장고, 세탁기, 가구 하나하나 직접 골라서 들어가야 ‘내 집’으로 착각하고 돌아왔을 때 편안하게 느껴지니까. 억지로 물건을 늘려서 정을 붙이는 타입입니다. 그래서 깔끔한 친구들의 아파트나 빌라, 원룸에 비하면 제집은 항상 어수선해요. 친구들이 놀러 오면 짐이 많다고 놀라기도 하고 저는 친구들 집에 가서 어떻게 짐이 이것밖에 없냐고 놀라기도 합니다. 미니멀리스트보다는 확실히 맥시멀리스트쪽이니 상관은 없지만요.

그런데 물건을 가득 채워 놔도 문득 달리 느껴지는 날이 분명 있어요. 부질없음을 알면서도 이러는거죠. 그래서인지 아직도 어디가 진짜 저의 집인지는 모르겠습니다. 사람들은 부동산에 열을 올리고 자기 집을 가지고 싶어 하는데 저는 정말 잘 모르겠습니다. 꼭 어디를 내 집이라고 정해야 하나. 정하면 그게 진짜 내 집이 되나. (뭐, 서류상으로는 가능하겠지만) 여행을 가서 숙소에 며칠만 묵어도 내 짐을 풀어놓은 그 공간을 떠올리며 ‘집’에 가야지! 하는 사람인데요 제가. 그래서 곰곰이 생각해 봤는데, 어쩌면 저에게 집은 그냥 내 몸뚱이 하나 편히 뉘일 곳. 그냥 내가 편히 머물 수 있는 곳이라는 작은 조건을 만족시키는 곳이 아닐까 생각했습니다. 맥없는 이야기 같지만, 세상에 ‘편히’ 머물 수 있는 곳이 뭐 많나요.

의견을 남겨주세요

서영📓

저는 오늘 온 집안 인테리어를 바꾸면서 스트레스를 풀었어요. 좁은 집 이사가고 싶다 노래부르면서요. 작가님 글 읽다보니 오늘의 하루가 뜨끔해지네요. 유년에 살던 집들에 대한 부분 읽으면서 너무 좋았어요. 저도 바닷가가 달린 동네에서 살았던지라 동질감도 느끼면서요. 진짜 그런 거 같아요. 집이라는게 집을 산다고 내껀가. 요즘 lh직원들 땅투기 기사만 보다가 힐링 되는 글이었습니다🙊❤️

JR

우와 서영님도 바닷가동네에서 자라셨군요! 어릴 땐 서울에서 나고자란 사람들에대한 동경이 있었던 것 같은데 이제는 저만의 유년시절을 좋아하게되었어요. 좁은 집이라도 서영님이 항상 편히 지내실 수 있는 곳이 되어주길. 읽어주셔서 감사해요 :)

의견을 남겨주세요

김트루

눈을 감으면 마치 그곳이 그려지는 것처럼 따스한 묘사들이 좋았습니다:) 그렇죠, 집이라는게 사실 별거 있나요. 내 몸 하나 온전히 뉘일 수 있는 곳. 그런 곳이 있다면 그게 바로 진짜 집이죠:)

JR

와 따스하게 봐주셔서 감사해요. 모두가 진짜 자신의 집을 찾을 수 있기를 바랍니다!

의견을 남겨주세요

최서영

할아버님이 직접 지은 집 묘사가 너무 멋있어요.. 삭막했던 마음 속에 호젓하고 아늑한 우리집 한 채가 지어진 기분이네요. 가뜩이나 지치는 상황 지쳤던 날인데 힐링하고 갑니다 :)

JR

그 집에 살 때는 그다지 좋다고 생각 못했는데, 이제와 생각해보니 좋은 곳이었어요. 어떤 일인지는 알 수 없지만 서영님 지친마음과 상황이 좀 나아지셨음 좋겠네요. 지친날 저의 글 읽어주셔서 감사해요!

의견을 남겨주세요

월간 사생활

'그저 몸뚱아리 뉘일 수 있다면 그것이 집이 아니겠는가' 라는 작가님만의 이야기가 무척이나 재미있었습니다. 그 생각을 얻기까지 지금까지 경험해 오신 나름의 과정 또한 눈에 그리듯 묘사해 주신 덕분에 생생하게 느낄 수 있었습니다. 익숙한 곳이 분명한데 문득 낯선 순간들이 있고, 또 낯선 공간임에도 무언가로 인해 익숙한 공간으로 인식되는 경험이 저 또한 있었는데, 작가님 글을 읽고 저도 그 '요소'가 뭘지 생각해보게 되네요. 생각할 꺼리를 던져 주셔서 저에겐 좋은 글이 되었습니다. 감사합니다.

JR

누군가에게는 좋은 아파트와 으리으리한 큰 건물이 아늑한 집이라던데, 도무지 저는 그런 곳이 집처럼 느껴지지가 않더라고요. 타지에서 살다보니 알게모르게 진짜 집과 고향은 어디인가 하는 고민섞인 생각을 가끔 해왔던터라 재밌게 썼습니다. 읽어주셔서 감사해요!

의견을 남겨주세요

고래

작가님이 벌레를 무찔렀을때의 뿌듯함과 친구들이 오랜시간 기다려줬을때의 느끼신 고마움이, 저에게도 느껴졌어요. 마음이 따듯해지네요. 저도 세상에 내가 머무를 수 있는 공간과 사물들, 그리고 사람들. 그것들이 '집'이 될 수 있다고 생각하고 있어요.. 그리고 언젠가는 제가 그들이 쉴 수 있는, 공간, 집이되어주길 바라고 있답니다.

JR

맞아요! 친구들이 반나절을 저때문에 그 주변을 맴돌았는데도 그때는 그게 고마운일인지도 잘 몰랐는데, 오래오래 기억에 남더라고요. 고래님만의 아늑하고 편안한 집을 찾으실 수 있을거에요! 읽어주셔서 고맙습니다 :)

의견을 남겨주세요

VANA

저도 공감해요! 내 몸뚱이 하나 편히 뉘일 곳, 내가 편히 머물 수 있는 공간이면 되는 것 같아요. 그게 비록 작은 공간일 지라도요. 저는 엄마네 가는 걸 좋아해요. 엄마 침대에 누워있으면 그렇게 세상만사 걱정없이 누워서 뒹굴고, 엄마 집밥먹고 같이 티비보고 분명 따로 사는데도 내 집이 아닌데도 내 집처럼 느껴져요. 마음이 편해서 그런 것 같아요. 내 짐이 하나도 없는데도 참 편하더라구요. 오히려 저희 집은 제가 좋아하는 것을 그득그득 채워 넣고 일부러 정을 붙이려 노력해야만 했다는 것도 참 공감대가 있었어요. 시간에 흐름에 따른 이야기 전개가 너무 좋았던 것 같아요. 잘 읽었습니다!

의견을 남겨주세요