촛불이 꺼진 자리에도 한동안은 따스함이 머문다. 지키고 싶은 것들이 담긴 상자를 책상 위에 올린다. 여전히 아른거리는 웃음을 덤덤히 지우고서, 그리움, 애정, 미움, 원망 그 어떤 단어로도 말해질 수 없는 지나간 삶의 역사를 떠올린다.

사랑은 언제나 절반만 아름다웠다. 절반은 낭만, 절반은 비극. 그것이 사랑이 가진 고유의 속성임을 깨달은 후로 나는 무엇도 탓하지 않기로 했다. 원하는 만큼 욕심내어 한 움큼 쥐었다가 주먹을 살짝 풀어 손가락 사이로 반쯤 흘려보내고 남는 것이 사랑의 적절한 양이었다. 모자라지도 넘치지도 않는 딱 그만큼만 남기면, 힘을 들이지 않고도 오래도록 일정한 마음을 유지할 수 있었다.

나의 사랑을 지속시킨 것은 절반만 채워지는 사랑의 그 아릿한 속성이었다. 한편으로는 흘려보낸 나머지 절반에 대한 그리움이, 또 한편으로는 현존하는 절반에 대한 고마움이 날 계속 거기에 머물게 했다. 그렇기에 사랑은 늘 조금씩은 불안했고, 변함없이 소중했다. 조금의 불안이 없었더라면 그렇게 모든 것을 걸고 사랑하지는 않았을 것이다. 제멋대로 선명해지곤 하는 비극의 위협을 뒤로 감춰둔 채 영영 변하지 않을 것만 같은 미소를 지었다. 불완전하기에 아팠고, 불완전하기에 아름다웠다.

사랑에 있어 나는 얼마간 겁을 잃었다. 아낄 필요가 없는 말이 있음을, 전하고픈 마음을 언제든 내밀어도 되는 사이가 세상에 있음을 배웠다. 가장 내밀한 추악함을 내보이고도 혼자가 아니라 함께인 미래를 상상할 수 있었다. 신뢰를 깨뜨릴지 모르는 말이 튀어나오는 것을 애써 막지 않게 되었다. 그런 말을 해도 아무 일도 일어나지 않는다는 걸 배웠다. 믿을 수 없었지만, 그런 게 사랑이었다. 이 모든 것이 깨달음으로 자리잡았을 때 사랑은 이미 단단해질 만큼 단단해져 있었다.

언제든 마음 누일 자리가 있었다. 외줄을 타듯 스스로에게 위태로이 기대는 나를 더 이상 견딜 수 없을 때마다 그 자릴 찾는 습관이 몸에 뱄다. 그러다가 홀로 서는 법을 잊기도 했다. 며칠 만에 홀로 밤을 보내야 하는 날이면 무력하게 웅크린 몸으로 방 안의 기이한 적막과 투쟁했다. 스스로 몸부림치는 법을 모르지 않았음에도, 언제나 돌아갈 품이 있다는 사실이 나를 거기에 안주하게 했다.

그러는 동안 나의 존재는 때때로 무화되었다. 내가 나를 아끼지 않아도 사랑받을 수 있었고, 내가 나를 들여다 보지 않아도 이해받을 수 있었으며, 애써 나로 살려 하지 않아도 충분히 나다울 수 있었기에. 수년의 노력 끝에 우리는 서로를 거의 완벽히 비추는 거울을 갖게 되었다. 미처 자각하지 못한 것은 내가 나를 잃어가고 있다는 사실이었다. 언제인가부터 홀로 있는 나를 사랑하는 법을 잊어버렸고, 거울 속에서 한 번도 사랑해 본 적 없는 듯한 얼굴을 종종 보았다. 슬픈 일은, 비로소 나를 나로 사랑하는 법을 되찾았을 땐 이미 끝을 향해 가고 있었다는 것이다. 진정으로 사랑할 수 있게 되었을 즈음 사랑은 명을 다해 서서히 스러져가고 있었다.

사랑에 대한 글을 쓰고 싶어지는 때가 있었다. ‘사랑 고백의 수행성’이라는 제목을 한 미완의 그 글은 이렇게 시작했다. ‘사랑해, 라는 말은 이 순간 당신에게 진심을 다하겠다는 고백이자 당신을 나처럼 아끼겠다는 약속이다. 사랑하고 싶은 대상에게 사랑해, 라고 말하면서 우리는 비로소 사랑이 사는 세계로 들어간다.’ 거기서부터 문장을 더 잇지 못한 것은 그때의 내가 사랑과 너무 가까웠던 탓이다. 진정으로 사랑해본 적 없다고 믿으며 진실한 사랑을 동경했지만 그 마음이 이미 사랑이었던 탓이다.

너무 가까운 것은 글이 될 수 없다. 거리를 취해야 시작할 수 있는 것이 글쓰기이다. 사랑 안에 있을 때는 결코 사랑에 대해 쓸 수 없었다. 그러니까 사랑에 대한 글을 쓸 수 있기까지 꼬박 5년이 걸린 셈이다.

예견되지 않았음에도 이별은 겨울바람같은 속도로 모든 것을 지워나갔다. 내 이름 두 글자를 보면 나의 햇살 같은 미소가 그려진다던, 내가 가장 좋아하던 그 말도 지워졌다. 계절이 바뀌는 모습을 보았다. 나무가 언제 옷을 갈아입는지 놓치지 않고 보았다. 흰 옷을 입을 때는 실감나지 않던 부재가, 초록 옷을 입을 때는 가슴을 성큼 찔렀다. 뒤늦게 도착한 편지처럼, 모든 문장과 몸짓과 기억이 한꺼번에 날아와 가슴에 박힐 때가 있었다.

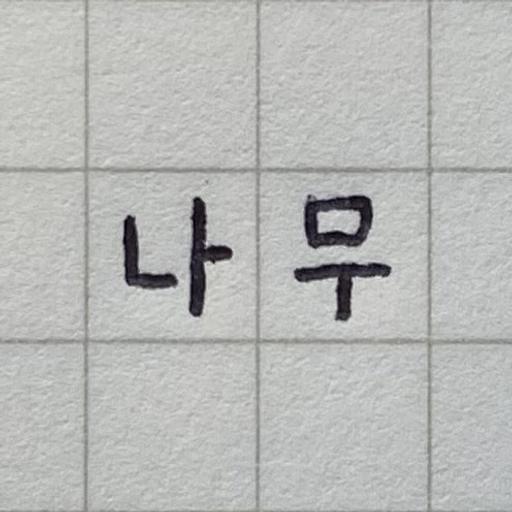

함께 자고 함께 먹던 사람과의 이별은 혼자임에 만족하는 법을 내게 알려 주었고, 혼자서만 할 수 있는 일들의 세계로 나를 인도했다. 때마침 봄이 와 자연 속에서 나를 잊는 재미를 하루하루 배워갔다. 나뭇잎이 어떤 속도로 무성해지는지, 아기오리가 얼마나 필사적으로 어미를 쫓는지 지켜보면서. 나에 대해 몰랐던 것들도 참 많이 알게 되었다. 어떤 장소에 있을 때 가장 편안한 마음이 되는지, 좋아하는 목소리가 내 안에 어떤 느낌을 불러일으키는지, 그리고 어떤 사람과 있을 때 가장 나다워지는지.

그럼에도 내가 어떤 하루를 살고 있는지 전할 이가 이제 곁에 없다는 사실은 여전히 나를 공허의 연못 저 바닥으로 몰아넣는다. 그 길을 얼마나 자주 생각하는지, 홀로 걷다가 무엇을 볼 때 그때가 생각나는지 말할 수 없음에 쓴 미소를 짓는다. 같이 보았으면 웃었을 것을, 같이 들었으면 울었을 것을. 그래서 그 사람을 웃기고 울릴 말들을 적어 보내고 싶어지는 때가 있다.

그리하여 얼굴 없는 기별을 보내고 싶다. 나의 살냄새가 묻지 않은 연필을 조심스레 쥐고, 지문 하나 남기지 않고 빼곡히 편지지를 채우고 싶다. 대답이 돌아오지 않을 것에 못내 아쉬워하며 기어이 말을 맺고 싶다. 기별을 띄우고 나면, 답장이 오지 않아도 나는 조금 웃을 수 있을 것 같다.

의견을 남겨주세요