감히 ‘무려’ 바스키아에게 ‘그냥’ 바스키아라니.

장 미셸 바스키아는 1980년대 뉴욕 아트씬의 라이징 스타였지만 8년이라는 짧은 시간동안 3000여점의 작품을 남기고 27살에 돌연 세상을 떠난 불꽃같은 예술가입니다. 스트릿 출신 흑인이 유명한 화가가 되었다가 마약 중독으로 사망했다는 - 이런 단편적인 프레임으로 바스키아를 설명하고 싶지는 않아요. 무엇보다 바스키아 본인이 그렇게 기억되길 원하지 않을 테니까요.

바스키아의 예술 언어는 파격적이며 세상을 담아내는 무한한 유니버스와도 같아서, 모든 수식어를 떼고 그냥 그 자체로 받아들여도 충분히 특별합니다. DDP 바스키아 전시를 보고 온 따끈따끈한 후기, 시작할게요.

국내 최대 규모, 바스키아 작품 230점이 서울에

바스키아의 작품 수백점을 한 공간에서 만날 수 있는 기회는 흔치 않습니다. 미술관 보다는 개인 컬렉터들에게 소장된 비중이 훨씬 높기 때문인데요. 활동 시기에 워낙 작품 구매 수요가 많았던 영향도 있지만, 바스키아가 죽고 난 뒤 ‘예술 시장에서 소모된 반짝 스타’라는 이미지로 인해 많은 미술관들이 그의 작품 소장을 거절했다고 합니다.

그래서 더욱 DDP의 이번 장 미셸 바스키아 전시가 갖는 의미가 큽니다. 무려 9개국에서 230여점의 귀중한 작품들이 모였고, 작품 보험가액만 총 1조4000억원에 달할 정도로 국내 기준 역대 최고가액의 전시 규모라고 해요. 무엇보다도 1980년대 활동 시기 전반의 작품을 모아서, 바스키아의 예술 스펙트럼을 폭 넓게 경험할 수 있는 귀한 기회입니다.

Papa, I’m going to be very famous

바스키아의 작품에는 왕관과 FAMOUS 이라는 단어가 자주 등장합니다. 그가 유명한 인물들을 동경했고, 자신 또한 유명해지고 싶어했다는 것은 <Portrait of a Famous Ball Player>(1981) 만 보아도 직관적으로 알 수 있습니다. 제목처럼 그림 중앙에는 야구 스타가 있고, 야구공 위에 왕관과 FAMOUS 가 적혀 있습니다. 그리고 주변에는 똑같이 왕관을 쓴 검은 마스크들이 전단지처럼 여러장 붙어있어요. 유명해지면 광고판, 뉴스, TV 여기저기서 얼굴이 나오듯, 바스키아 자신도 그렇게 유명해지고 싶다는 욕망을 노골적으로 샤우팅하는 느낌입니다.

<Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child> 라는 다큐멘터리를 보면, 바스키아는 그를 이해하지 못하는 아버지에게 “아빠, 지금은 이해하지 못하시겠지만 언젠가 저는 엄청 유명해질 거에요.” 라고 선언했다고 해요. 게다가 정상의 자리에 가기 위해서는 탑 클래스와 어울릴 필요가 있다는 것도 본능적으로 알아서, 당시 예술계의 최정상인 앤디 워홀과도 가깝게 지냈지요. 바스키아는 유명해지기를 열망했고, 본인이 유명해질 줄 알았으며, 타고난 재능과 존재감을 무기로 뉴욕 예술계를 빠르게 장악했어요.

메트로폴리탄 미술관에서 채운 예술적 감각

바스키아는 스트릿의 그래피티 아티스트 이미지가 강하지만, 실제로는 안정된 경제력과 교육 수준, 예술적 안목을 갖춘 중산층 가정에서 자랐습니다. 바스키아의 아버지 게라드는 아이티 출신의 이민자로 뉴욕에서 회계사로 일했으며, 푸에트리코계 어머니 마틸드는 뉴욕 출신으로 어린 바스키아를 자주 미술관에 데려갔다고 해요. 바스키아는 부모님의 영향으로 영어, 스페인어, 프랑스어 3개 국어를 유창하게 구사했으며, 메트로폴리탄의 모든 그림과 전시실을 구석구석 알 정도로 백과사전에 가까운 예술적 지식을 가졌습니다.

물론 그가 스트릿 출신이라는 게 틀린 말은 아닙니다. 바스키아는 십대 시절 학교 교육에 반항하고, 마약, 담배를 접하며 아버지와 갈등했고 집을 나와 거리와 지인들의 소파을 전전하며 예술 활동을 시작하게 됩니다. 캔버스를 살 돈이 없어서 주워온 창문이나 냉장고에 그림을 그렸고, 초기에는 SAMO© 라는 그래피티 그룹으로 활동했으니까요. 하지만 바스키아의 예술적 영감의 뿌리는, 어린 시절부터 미술관을 자주 찾으며 다양한 시대·문화의 미감를 흡수한 경험에 더욱 깊게 닿아 있습니다.

흡수, 채널링, 재탄생

He had this unique ability to access almost everything that was in his mind and memory bank. Channel it through his body and put it right there on that rectangle of canvas.

다큐멘터리 〈Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child〉 중 인터뷰에서

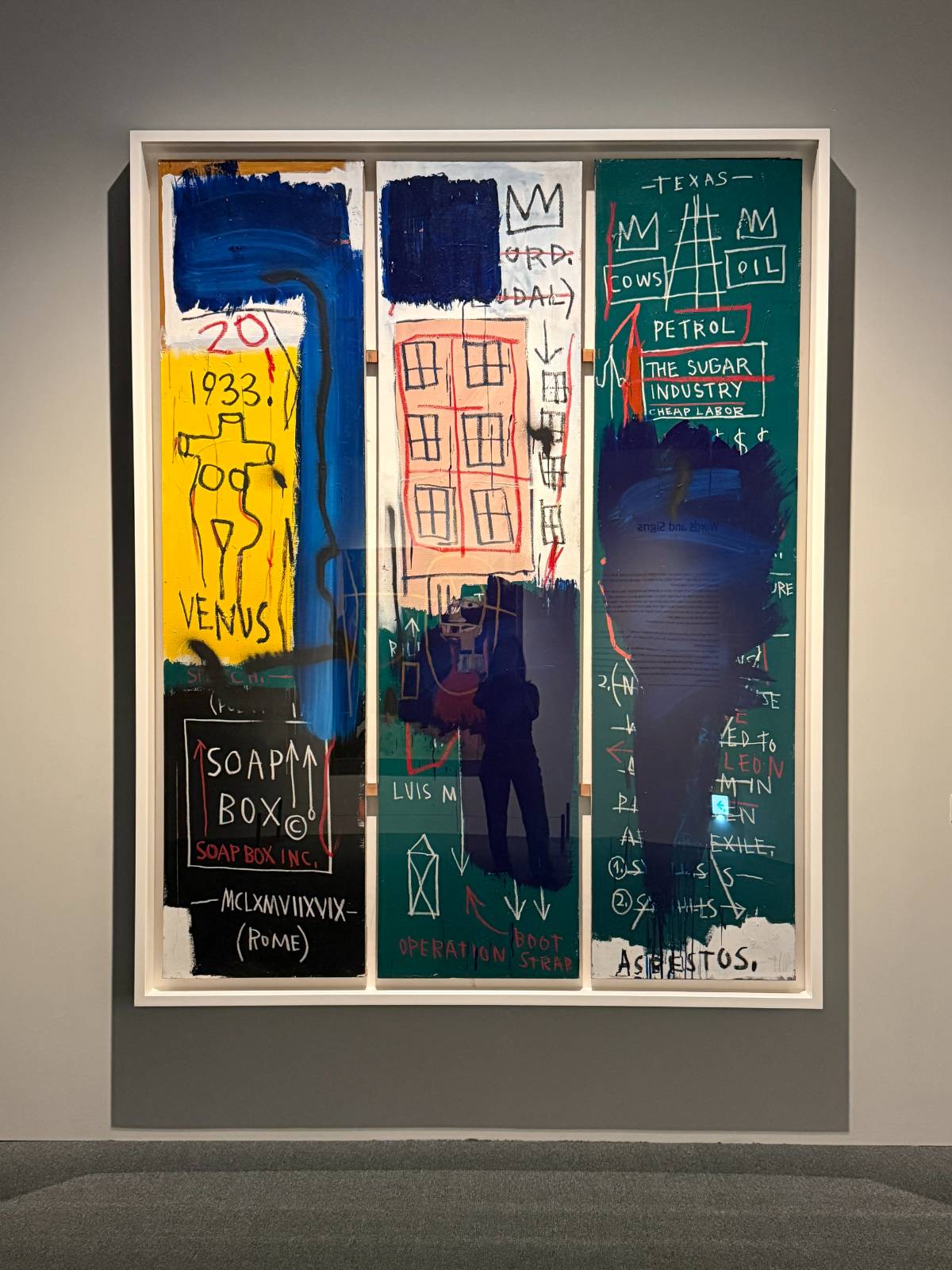

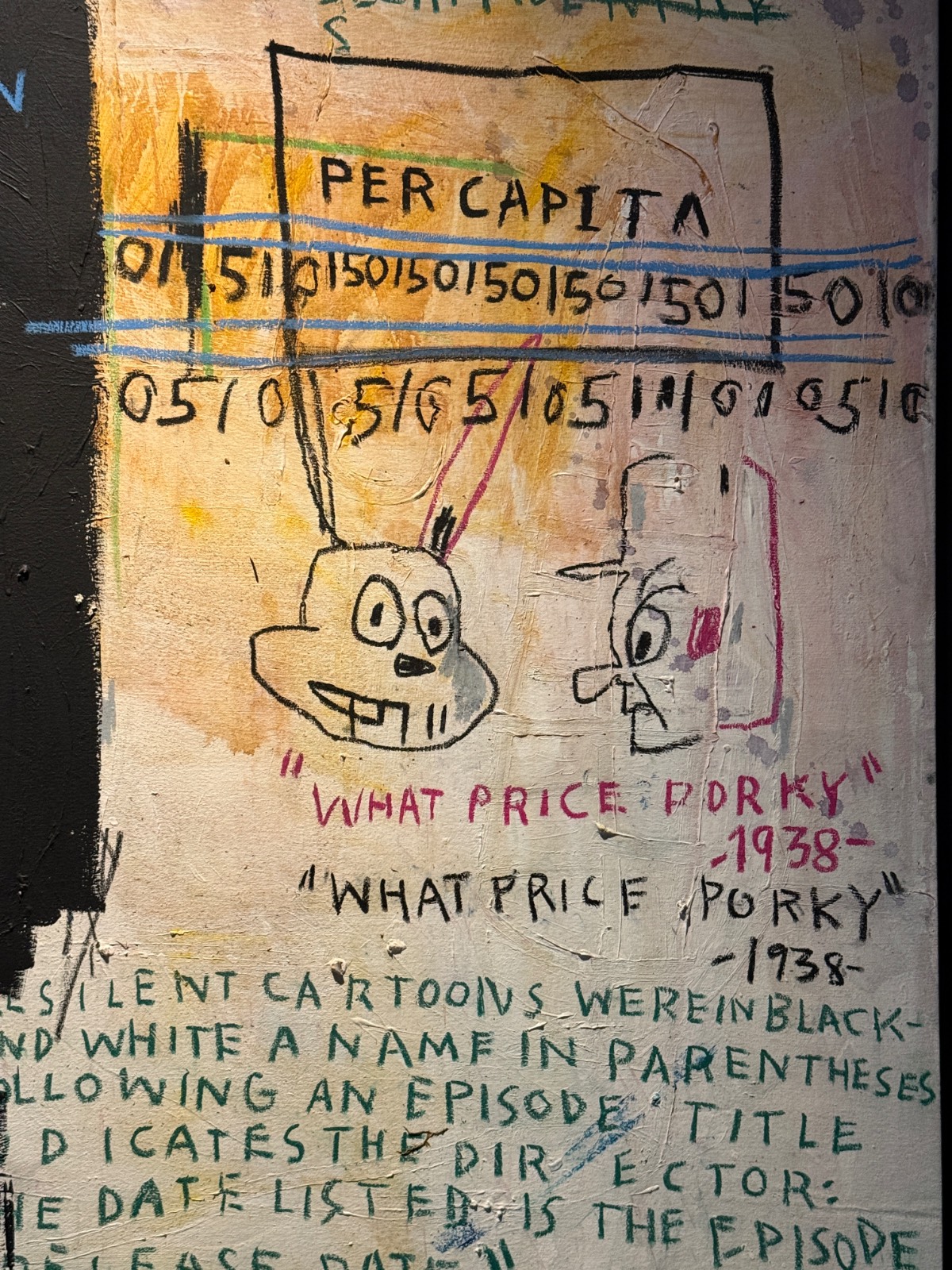

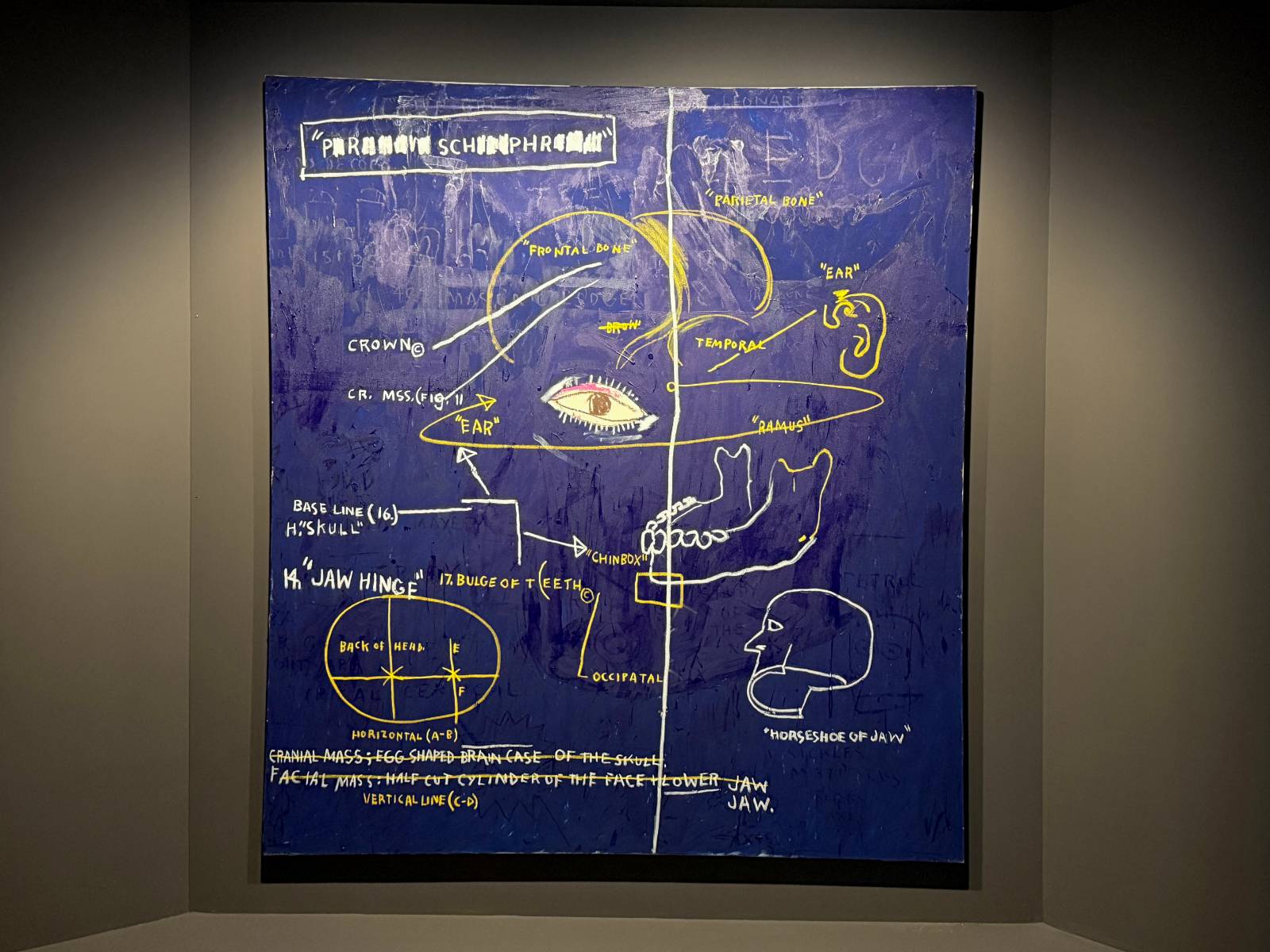

바스키아는 마치 라디오 수신기처럼, 그를 둘러싼 다문화적 환경과 미술사, 현대의 상업적 요소, 과거의 기억들을 예민하게 받아들여 그 모든 것을 독창적인 시각 언어로 재탄생 시켰습니다. 그의 작품 속에는 루니 툰 캐릭터가 등장하기도 하고, 비너스와 상업적 용어가 동시에 배치되기도 합니다. 어린 시절 교통사고로 입원했을 때 어머니가 건넨 <그레이 해부학> 책에 나온 인체 해부학 모티프도 자주 등장하고, 일상의 경험도 기록됩니다. 그의 작품은 세상에 관한 그림이었고, 삶과 나눈 생생한 대화였습니다.

캔버스 위의 음표, 텍스트

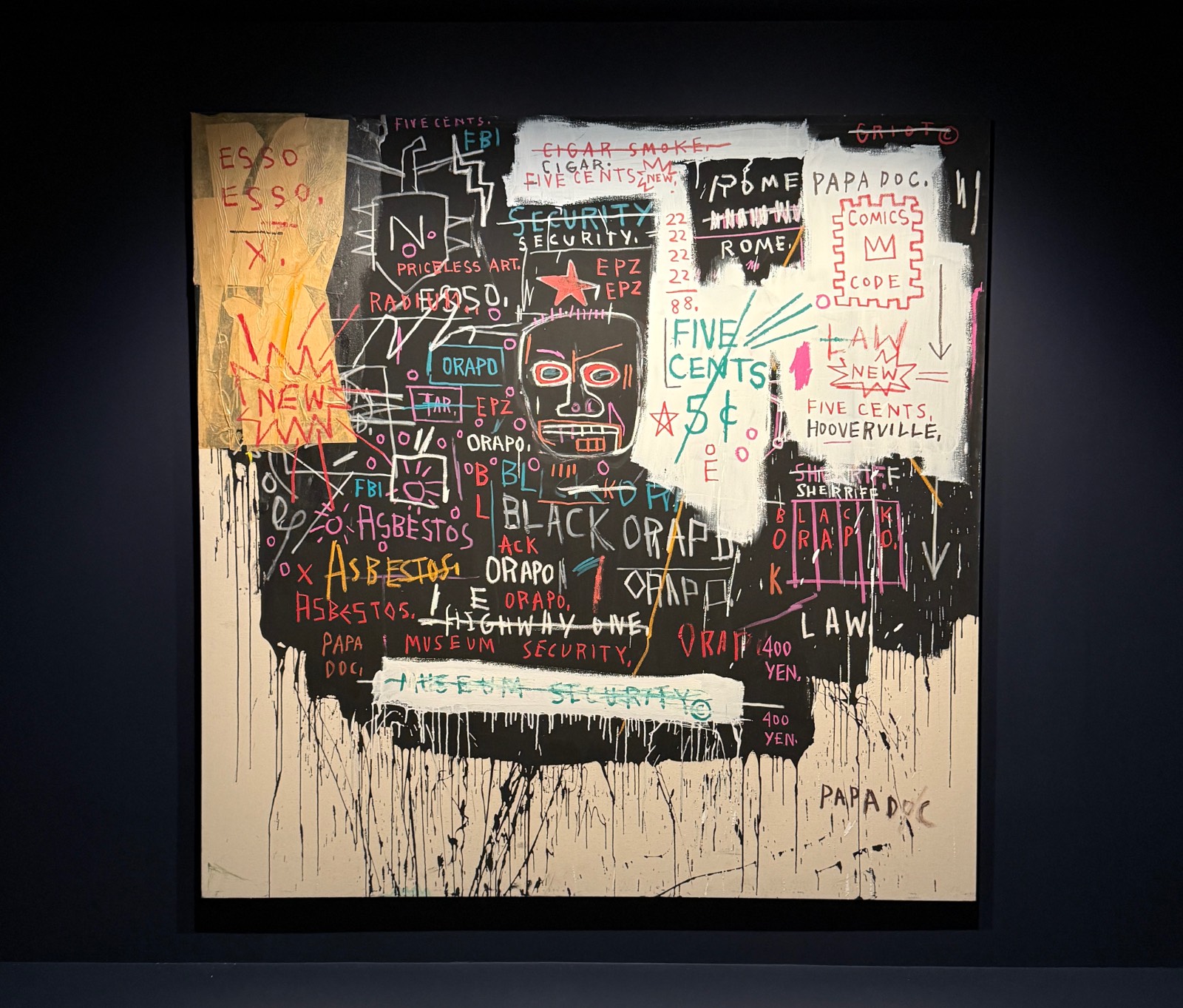

바스키아 그림의 시그니처는 오일 파스텔로 또박또박 눌러 쓴 대문자 단어들입니다.

<Museum Security (Broadway Meltdown)>(1983)을 보면, FIVE CENTS, ESSO, PAPA DOC, ROME - 좀처럼 연결하거나 이해하기 어려운 단어들의 조합이지만, 문자 자체로도 충분히 쿨한 느낌이 납니다. 그림 속 글자들의 의미를 묻는 요청에 바스키아는 그냥 글자라고 답하며, 음악가에게 음표를 어디서 따오는지 물어본 적이 있냐고 반문합니다.

이 그림을 보면, 단어가 마치 용의 입에서 흘러나오는 카툰스러운 형상으로 배치되어 있어요. 그림이지만 마치 용이 소리를 뿜어내는 듯한 생동감이 있습니다. 문자를 그저 음악의 음표처럼 자유자재로 활용한다는 것이 무엇인지 이 그림을 보면 감이 옵니다.

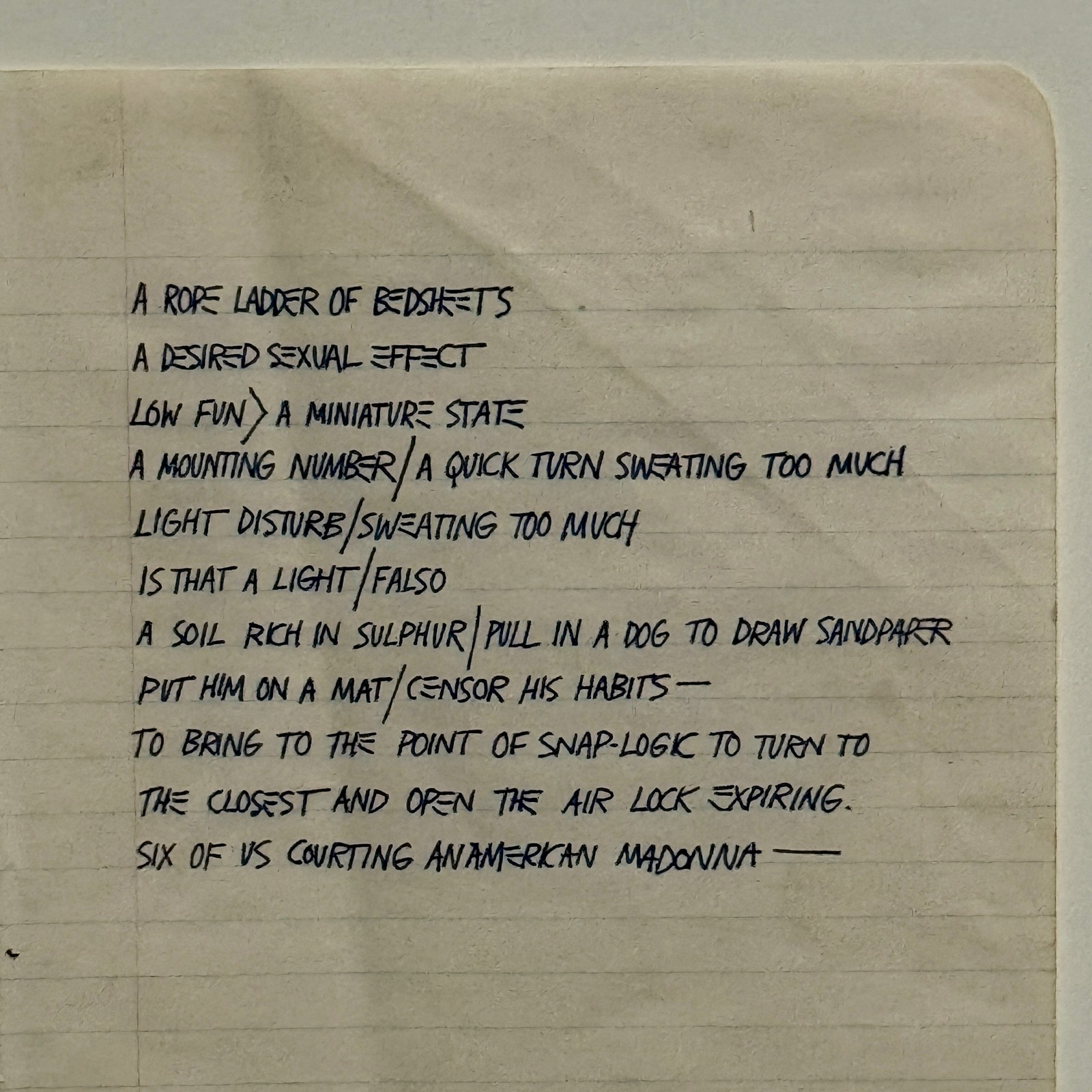

전시장에는 바스키아의 노트 여러점이 걸려 있는데, 단어를 반복적으로 끄적인 종이들을 보니 바스키아가 더 가깝게 느껴집니다. 저도 그저 종이 위에 사각대는 펜의 감각과 글자의 모양을 즐기며 노트 귀퉁이에 반복적으로 그저 떠오르는 단어를 반복적으로 적어본 기억이 있거든요. 그냥, 느낌 좋으니까. 그리고 지금 내 머릿속에 떠나지 않는 단어들이라 적어보는 거. 바스키아도 그렇지 않았을까요?

유명해질수록 짙어지는 그림자, 자화상

이번 전시에서 가장 가슴에 와닿은 작품을 한 점만 고르자면, 타데우스 로팍 컬렉션의 <자화상>(1983)을 이야기하고 싶습니다. 마치 새벽녘 홀로 스튜디오의 깨진 거울 속 본인을 바라보는 듯한 쓸쓸함. 단순한 색과 실루엣 뿐이지만 우수가 느껴집니다.

I am not a black artist. I am an artist.

장 미셸 바스키아

1960년대 배경의 영화 <그린북>의 천재 피아니스트 닥터 셜리는, 백인 상류층 사회에서 공연을 하지만 흑인이라는 이유로 그들과 겸상을 할 수도, 심지어 화장실을 쓸 수도 없습니다. 니그로 여행자들을 위한 흑인 전용 식당과 호텔 안내서가 바로 그린북이죠. 놀랍게도 실화입니다.

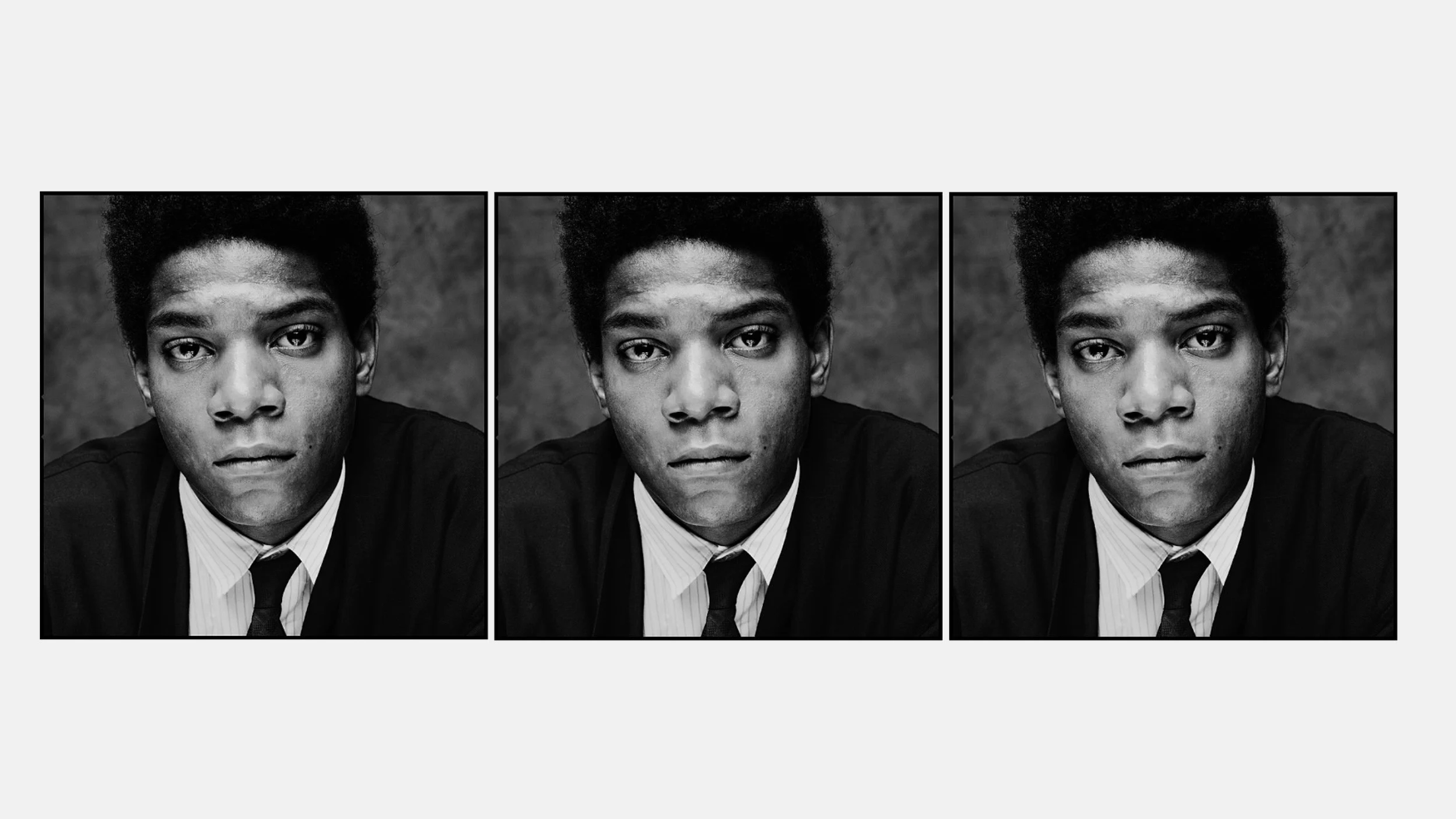

바스키아도 인종차별의 예외는 아니었습니다. ‘블랙 피카소’라는 칭송과 모욕이 뒤섞인 호칭으로 불렸고, 부유해졌어도 흑인이라는 이유로 뉴욕에서 택시를 탈 수 없었습니다. 그를 스타덤에 올린 것은 예술계 주류 백인들이었지만, 바스키아는 그저 갤러리의 마스코트, 들러리에 불과했죠.

백인 주류 사회에도, 흑인 사회에도 어느 곳에도 속하지 못하는 외로움. 그리고 인종의 꼬리표 없이 그저 자신의 예술 세계 자체를 알아봐주는 이가 없는 고독함. 바스키아가 느꼈을 그 씁쓸한 감정이 <자화상>에 고스란히 배어 나와, 그 곁을 쉬이 떠날 수 없었습니다.

별의 빛을 잃다

He was too flagile for this world.

마돈나

무엇이든 흡수하는 사람은 마치 흡습력 좋은 깨끗한 종이와 같습니다. 좋은 자극을 만나면 오색 찬란한 빛을 머금지만, 먹물 한 방울이나 소량의 구정물에도 순식간에 번지고 망가질 수 있죠.

바스키아는 온 세상의 자극과 언어를 수신하고, 그것을 몸을 통해 채널링하듯 표현하던 섬세한 사람이었습니다. 모든 것을 흡수하던 그에게, 자본주의와 인종차별로 얼룩진 시장의 검은 속내 또한 오래지 않아 포착되었을 거에요. 그리고 결국 그 안으로 스며든 그것이, 그를 병들게 했지요.

빠르게 얻은 유명세와 함께 찾아온 환멸감, 상실감 그리고 갤러리의 상업적 압박은 그를 점점 더 술과 마약에 의존하게 했습니다. 완전히 무너진 바스키아는 1988년 8월 12일, 27세의 나이에 헤로인 과다 복용으로 사망합니다.

전시장의 끝에는, 바스키아가 죽은 해에 그린 작품 <EXU> 가 관객을 배웅합니다. 말년의 대표작이지만 형편 없이 무너져내린 모습이라 차마 오래 지켜보기 어렵습니다. 한때 독창적이고 에너지로 넘치던 그의 아우라는 시들었고, 이제는 혼란과 공포만이 캔버스 위에 남아 있습니다. 이 세상이 반짝이는 별을 잃었다는 상실감과 실망감 속에, 숙연한 마음으로 전시장을 나섭니다.

바스키아의 마지막은 허무했지만, 사람들 마음 속에는 그의 총명하고 반짝이는 눈빛이 영원히 기억되길 바라며 글을 맺습니다. ✨

전시 정보

<장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들>

SIGNS: Connecting Past and Future

2025.09.23 – 2026.01.31

DDP 뮤지엄 1전시실

의견을 남겨주세요