AI 덕분에 빨라졌는데, 왜 머릿속은 더 복잡할까요?

우리는 창작자가 아니라 '검수자'가 되어가고 있습니다

AI를 쓰는데도 왜 더 피곤할까요?

일은 분명 빨라졌는데, 퇴근 후 머릿속은 오히려 더 복잡합니다. 정리한 것 같은데 정리되지 않은 느낌, 뭔가를 많이 했는데 뭘 했는지 모를 때가 있습니다.

오늘은 그 피로의 정체를 함께 들여다보려 합니다.

최근 한 글을 읽었습니다. AI 인프라를 직접 만드는 엔지니어가 쓴 글이었습니다. 그는 이렇게 말했습니다.

"나는 지난 분기 가장 많은 코드를 배포했다. 그리고 동시에 가장 많이 지쳤다."

그 문장을 읽고 한동안 화면을 닫지 못했습니다. 이건 남의 이야기가 아니었기 때문입니다.

저 역시 AI를 누구보다 적극적으로 쓰고 있습니다. 책을 쓰고, 기획을 하고, 강의안을 만들고, 프레임워크를 설계합니다. 속도는 확실히 빨라졌습니다. 하지만 어떤 날은 이상하게 더 피곤합니다.

혹시 여러분도 그런 적 있으신가요? 분명 AI가 초안을 뽑아줬는데, 그걸 읽고 고치고 다시 묻는 과정이 끝나면 진이 빠져 있는 경험 말입니다.

곰곰이 생각해보니 이유가 보였습니다. 우리는 어느새 '만드는 사람'이 아니라 '검수하는 사람'이 되어가고 있었습니다.

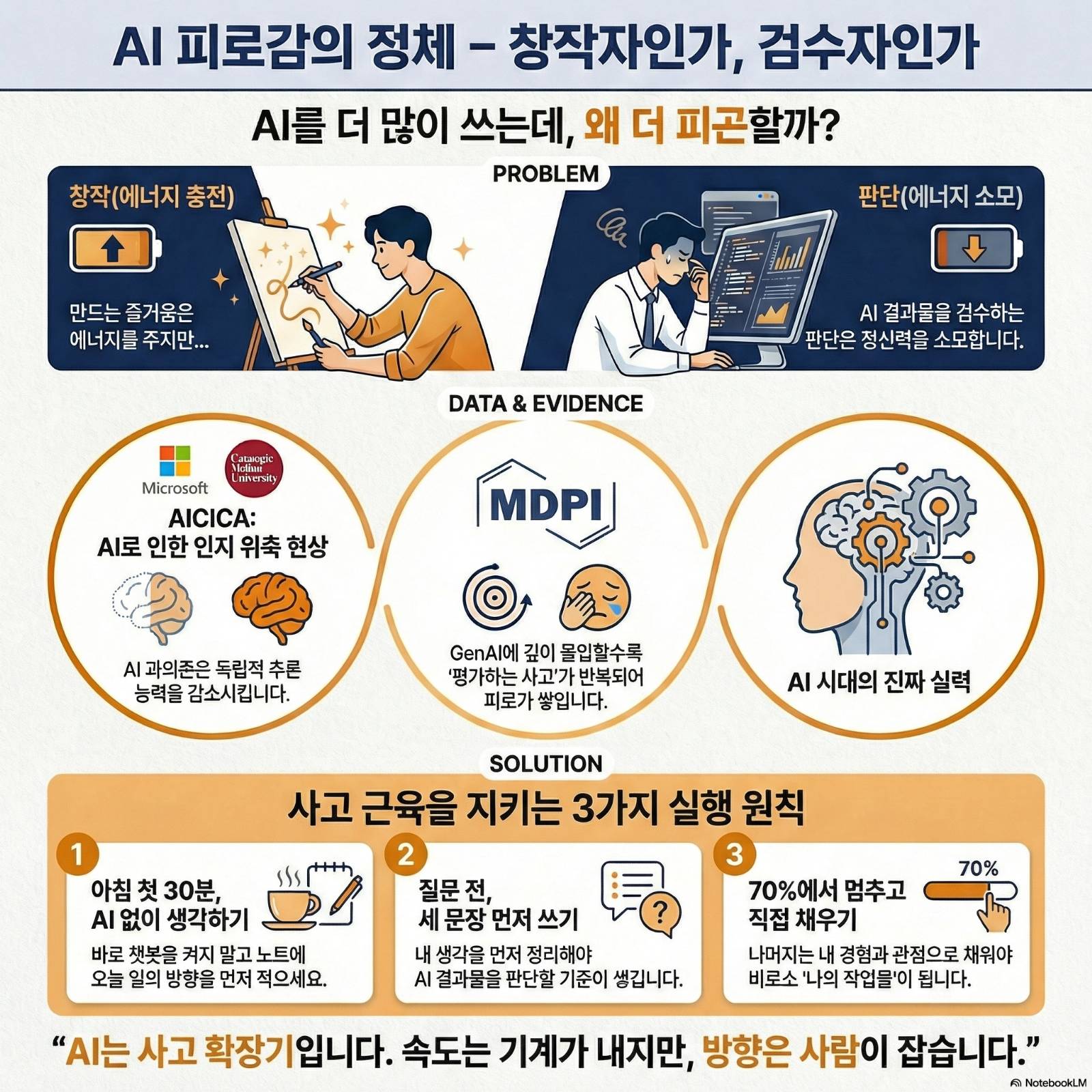

창작은 에너지를 줍니다. 내 안에서 뭔가가 나올 때, 거기엔 몰입이 있고 성취가 있습니다. 하지만 판단은 에너지를 씁니다. AI가 내놓은 결과물을 읽고, 맞는지 틀린지 따지고, 방향을 다시 잡아주는 일. 그건 생각보다 훨씬 많은 정신력을 소모하는 작업입니다.

AI는 생산의 속도를 높였지만, 판단의 피로까지 줄여주진 못했습니다.

왜 AI를 많이 쓸수록 사고력이 흐려질까요?

문제는 속도가 아니라 '생각의 주도권'이 넘어간 것입니다

이건 느낌만의 문제가 아닙니다. 실제 연구가 이를 뒷받침합니다.

2025년 마이크로소프트와 카네기멜론대학교의 공동연구에 따르면, AI 도구에 지속적으로 의존하는 전문가일수록 독립적인 추론 능력이 점차 줄어드는 경향이 나타났습니다. 936건의 실제 AI 활용 과제를 분석한 결과, 사용자들은 시간이 갈수록 사고 과정 자체를 AI에 떠넘기는 '인지적 오프로딩' 현상을 보였습니다. (출처: Microsoft Research & Carnegie Mellon University, 2025)

흥미로운 건 그다음입니다. 연구자들은 이런 현상에 'AICICA'라는 이름까지 붙였습니다. 'AI 챗봇으로 인한 인지 위축(AI-Chatbot-Induced Cognitive Atrophy)'이라는 뜻입니다. 챗봇에 과도하게 의존할 때 사람의 판단력과 평가 능력이 서서히 약해진다는 개념입니다. (출처: 전자신문, 2025.10.22)

여기서 한 가지 더. 2025년 MDPI 저널에 발표된 998명의 연구자 대상 연구에서는 더 놀라운 결과가 나왔습니다. 생성형 AI에 깊이 몰입한 그룹일수록, AI가 인지 부담을 줄여주기는커녕 오히려 정신적 피로를 증폭시킨다는 것입니다. '만드는 사고'에서 '평가하는 사고'로 인지 전환이 반복되면서 피로가 쌓인다고 연구진은 분석했습니다. (출처: MDPI Technologies, 2025.10.28)

저는 이 연구 결과들을 보면서 제 오래된 지론을 다시 떠올렸습니다.

"판단은 내가, 확장은 AI가."

문제는 많은 분들이 확장뿐 아니라 판단까지 AI에게 넘기고 있다는 점입니다. AI에게 먼저 묻는 습관. 고민의 시간을 건너뛰는 습관. 70%짜리 답을 너무 빨리 받아들이는 습관.

"AI는 사고 확장기입니다. 사고 대체기가 아닙니다."

성장은 대부분 고민의 불편함 속에서 일어납니다. 우리는 효율을 얻는 대신, 사유의 시간을 잃고 있는 건 아닐까요?

'사고 근육'이 줄어드는 순간, 무엇이 사라질까요?

AI를 쓰지 않는 시간이, AI를 더 잘 쓰게 만듭니다

저도 그 순간을 겪었습니다.

한 수강생의 원고를 보며 피드백을 정리하고 있었습니다. AI가 정리해준 문장이 꽤 그럴듯했습니다. 논리도 맞고, 구조도 괜찮았습니다.

그런데 문득 이런 생각이 들었습니다.

"이건 내가 먼저 생각했어야 했는데."

AI의 문장은 틀리지 않았습니다. 하지만 그 문장에는 제 고민의 흔적이 없었습니다. 제 사유의 깊이가 없었습니다. 저의 '관점'이 없었습니다.

그 순간 알았습니다. 제가 창작자가 아니라, 검수자가 되어가고 있었다는 걸.

그래서 루틴을 바꾸기 시작했습니다. 요즘 저는 매일 독서를 합니다. 그리고 일부러 바로 AI를 켜지 않습니다. 책을 읽고, 노트를 펴고, 혼자 사색합니다.

처음엔 불편했습니다. AI에게 물으면 더 빨리 정리될 텐데, 굳이 돌아가는 느낌이 들었습니다. 하지만 그 시간이 지나고 나면 제 생각이 더 또렷해집니다.

AI를 쓰지 않는 시간이, AI를 더 잘 쓰게 만든다는 걸 알았습니다.

저만 그런 게 아니었습니다. 미국 국가경제연구소(NBER)의 분석에서도 역설적인 결과가 나왔습니다. AI의 부정적 영향은 고숙련 전문가일수록 더 크게 나타났습니다. 업무 능력이 뛰어난 사람일수록 AI에 안일하게 의존할 위험이 높다는 것입니다. (출처: CIO Korea, 2025.04.07)

왜 그럴까요? 능숙한 사람일수록 AI가 만들어낸 70점짜리 결과물을 "나쁘지 않네"라고 빠르게 수용합니다. 예전 같으면 90점까지 스스로 밀어붙였을 작업을, AI의 속도에 맞춰 타협하기 시작하는 겁니다.

독서와 사색은 사고 근육을 단련합니다. AI는 그 사고를 확장합니다. 이 순서가 바뀌면 피로가 쌓입니다. 이 순서를 지키면 힘이 납니다.

"속도는 기계가 냅니다. 방향은 사람이 잡습니다."

AI 피로감은 기술의 문제가 아니라, 태도의 문제일지도 모릅니다.

AI 피로감, 오늘부터 어떻게 다루면 될까요?

작은 원칙 세 가지가 당신의 사고 근육을 지켜줍니다

그래서 저는 요즘 작은 원칙을 세웠습니다. 거창한 것이 아닙니다. 여러분도 오늘 당장 해볼 수 있는 것들입니다.

첫째, 아침 첫 30분은 AI 없이 생각합니다.

하루를 시작할 때, 바로 ChatGPT를 열지 않습니다. 노트를 꺼내고 오늘 해야 할 일의 방향을 먼저 적습니다. "오늘 가장 중요한 한 가지는 무엇인가?" 이 질문 하나면 충분합니다. 소요

시간: 10~30분.

난이도: 쉬움.

하지만 이것만으로 하루의 주도권이 달라집니다.

둘째, AI에게 묻기 전에 세 문장을 먼저 씁니다.

기획서든, 글이든, 제안서든. AI에게 바로 던지지 않고, 내 생각을 최소 세 문장으로 먼저 정리합니다. "나는 이 글에서 이런 이야기를 하고 싶다." "독자에게 남기고 싶은 한 줄은 이것이다." "이 기획의 핵심은 여기다." 이 세 문장이 있으면 AI의 결과물을 판단하는 기준이 생깁니다. 기준 없이 AI에게 물으면, 우리는 판단자가 아니라 수용자가 됩니다.

소요 시간: 5~10분.

난이도: 보통.

이것이 AI 활용의 질을 바꿉니다.

셋째, 70%면 멈추고, 나머지는 내가 채웁니다.

AI가 만들어준 초안이 70% 정도 괜찮다면, 그 위에 제 경험과 판단을 얹습니다. 100%를 AI에게 맡기려 하면 끝이 없습니다. 계속 프롬프트를 바꾸고, 결과를 비교하고, 다시 요청하는 루프에 빠집니다. 70%에서 멈추고 나머지 30%를 직접 채우는 순간, 그 글은 비로소 '내 글'이 됩니다.

소요 시간: 상황에 따라 다름.

난이도: 약간 어려움.

하지만 이것이 '작가'와 '검수자'를 가르는 차이입니다.

여러분, 이건 AI를 덜 쓰자는 말이 아닙니다.

더 잘 쓰자는 말입니다.

AI 시대의 진짜 실력은 프롬프트 기술이 아니라, "언제 멈출지 아는 능력"이라고 저는 믿습니다. 속도는 기계가 냅니다. 방향은 사람이 잡습니다. AI가 아무리 똑똑해져도, 판단하는 사람은 여전히 우리입니다.

요즘 저는 이렇게 묻습니다.

"이건 AI에게 물어볼 질문인가, 아니면 내가 먼저 생각해볼 질문인가."

그 질문 하나가 저를 다시 창작자로 돌려놓고 있습니다.

여러분께도 묻고 싶습니다.

AI를 쓰면서 더 피곤해진 적이 있으신가요?

"이건 내가 생각했어야 했는데"라고 느낀 순간은 언제였나요?

당신은 지금 AI를 쓰고 있나요, 아니면 AI가 당신을 쓰고 있나요?

살짝 자랑 좀 할까요?

동아일보에서 '고대 사상가, AI를 만나다'라는 칼럼 연재를 시작했습니다.

한비자, 소크라테스, 플라톤… 고대 사상가들의 눈으로 AI 시대를 바라보는 이야기를 매주 목요일 동아일보에서 이어갑니다.

재미있습니다. 함께 해요)

👉 지난 칼럼 보러가기:

의견을 남겨주세요

KyuDong

핵심적인 AI활용기법을 적어주셨네요.늘 관심갖고 살펴보며, 숙독하고 있어요. 유익한글에 감사합니다

AI최강작가 황성진

조금이나마 도움이 되고 있다면 감사할 따름입니다. 새해에도 자주 뵈요:)

의견을 남겨주세요

콩콩

어떠하든지 내가, 주도권은 내가🙏🏻

AI최강작가 황성진

그건 내꺼죠^^

의견을 남겨주세요