미국의 아카이브에는 조상을 찾으러 오는 사람이, 한국의 아카이브에는 조상땅을 찾으러 오는 사람이 많다는 농담이 있다. 이민과 이주로 만들어진 나라 미국에서 Family Tree 자료의 검색과 발견은 중요한 일이다. 내셔널 아카이브와 지역 아카이브 모두 이 자료를 서비스한다. 일정 수수료를 내는 구독 비즈니스 모델도 여럿 있다. 사람들이 그만큼 찾는다는 말이다.

뉴욕타임즈가 휴가에 스마트폰을 들고 조상을(가계, Family Tree) 찾아볼 수 있는 방법을 알려준다.

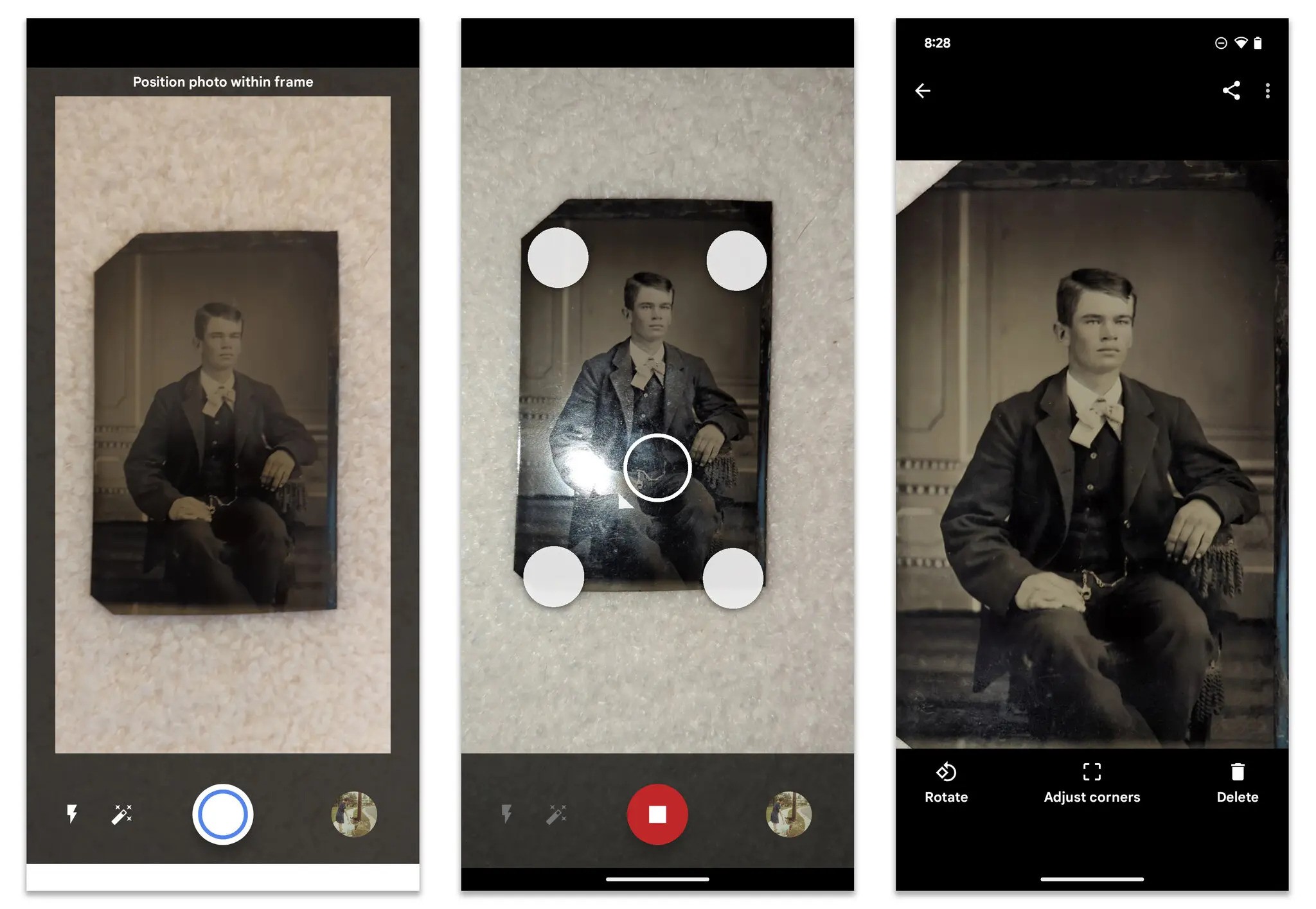

Google’s Photo Scan 앱으로 오래된 인물 사진을 찍어서 저장하거나, Google Lens 앱으로 묘비문을 번역할 수도 있다. 요즘 스마트폰 카메라의 문서 스캔 기능은 아주 좋은데 도서관이나 아카이브를 방문해서 자료를 디지털로 수집할 수도 있다. 뭐 이런 사소한 건 누구나 다 알겠지, 라고 생각할 수도 있지만 동서양을 막론하고 어르신들께는 높은 허들일 수 있다.

미국은 이런 자료를 찾는 수요가 많고, 돈을 지불하면 더 정확하고 폭넓은 서비스를 받을 수도 있는 시장을 만든다. 공공서비스 외에도 이런 비즈니스를 만들어내는 게 미국의 특징이기도 하다.

GPS 좌표를 알고 싶으면 무덤 찾기 서비스를 활용할 수 있고, 가계도 검색 분야에서 오랜 경험을 보유한 서비스도 이미 유명하다.

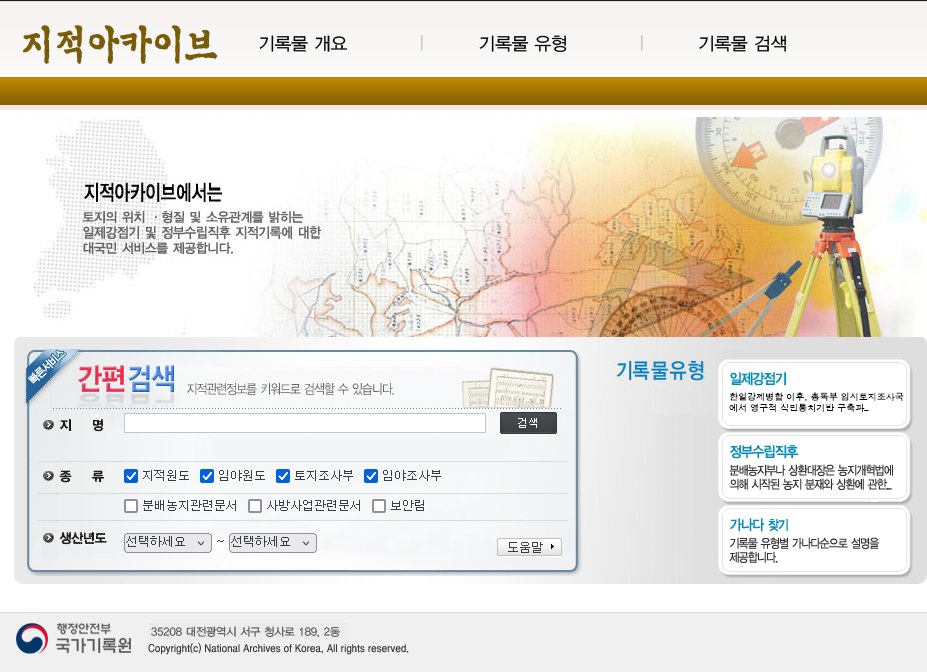

조상땅을 많이 찾는 우리도 아카이브가 이렇게 차근차근 알려주는 기획 기사를 내보면 어떨까? 국가기록원 나라기록관(성남)이 너무 붐빌라나. 국가기록원 지적 아카이브는 꽤 많은 지적 기록/자료를 정리한 검색도구인데 이번 기회에 인터페이스와 접근성을 대폭 개선해도 좋겠다.

이번엔 영국 소식

지난 4월 10년간 TNA(The National Archives)를 이끌었던 Jeff James의 뒤를 이어 Saul Nassé가 새로운 'Keeper'가 되었다. 정확히는 Chief Executive and Keeper이다.(참 멋지게 불러준다...Keeper라니...)

Saul Nassé appointed as new Chief Executive and Keeper of The National Archives

뭐하는 사람인지 궁금해서 TNA 웹사이트에서 찾아보니 캠브리지 대학교와 BBC(인도, 영국) 경영 부분에서 많은 경험을 쌓았다. 아키비스트는 아닌 것 같다. 사실 아카이브의 최고 경영자가 꼭 아키비스트일 필요는 없겠지.

Saul Nassé에 관해서는 링크에 잘 정리되어 있다.

https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/executive-team/saul-nasse/

궁금해서 Chat GPT에게 TNA의 역대 Keeper가 누구였는지 물어보니 답을 내준다.

Sarah Tyacke (1991–2005) / Natalie Ceeney (2005–2010) / Oliver Morley (2010–2013) / Clem Brohier (acting, 2013–2014) / Jeff James (2014–2024) / Saul Nassé (2024–present)

직무대행이었던 Clem Brohier를 제외하면 평균 재임 기간이 상당히 길다. 이것은 무엇을 말해줄까. 전문성에 대한 신뢰, 지속적인 경영 성과의 입증, 가장 '정치적인' 문화기관이지만 정치와 행정의 압력으로부터 보호되는 임기...뭐 아닐 수도 있다.

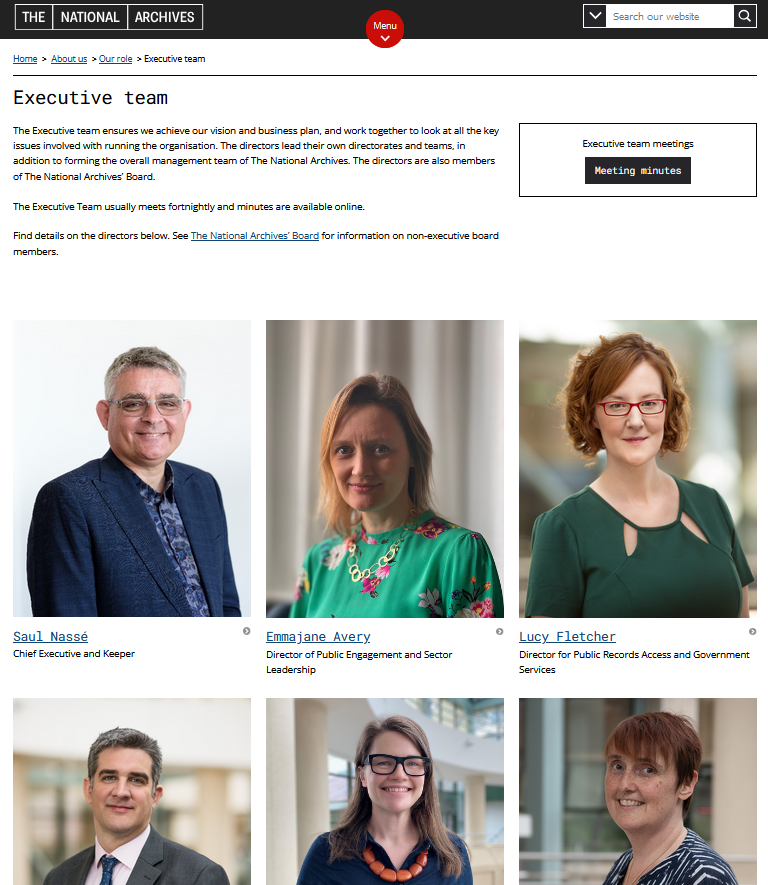

인상적인 것은 경영진을 설명한 페이지이다. Executive team.

누가 경영에 참여하고 있는지, 각각의 경험과 전문성은 무엇인지를 세세하게 설명한다. 나는 이런 정보를 좋아한다. 공공 아카이브답게 기관 스스로를 투명하게 설명한다.

미국 NARA는 Chief Executive Officer를 The Archivist(Archivist of the United States)라고 칭한다. 작년에 임명된 최초의 '여성 The Archivist'는 Colleen Shogan 박사이다. 워싱턴을 배경으로 한 살인 미스터리 소설의 작가이가 역사가인 그녀의 페이지도 물론 따로 있다. https://www.archives.gov/about/organization/senior-staff/archivist

한국의 국가기록원도 이 참에 역대 기관장 페이지를 개선해보면 어떨까. 정부기록보존소장은 1969년부터 2003년까지 26명이, 국가기록원장은 2003년부터 2024년까지 16명이 거쳐갔다. https://www.archives.go.kr/next/neworgan/historyOfRecodeCenter.do

이번엔 미국 소식

NARA는 보도자료를 내고 '디지털 전환과 접근성 향상을 위해 3개 시설 폐쇄, 2개 재배치'를 결정했다고 설명했다.

시설 폐쇄와 재배치 등 물리적 인프라의 조정은 큰 일인데 NARA의 설명은 이렇다. "연방 정부의 전자 기록 관리로의 전환 정책에 따라 디지털 기록의 보존, 보호, 공유를 위한 차세대 시스템에 상당한 투자를 결정했다". "연간 5백만 달러 규모인데 이런 변화를 통해 디지털 혁신, 접근성 확대, 고객 서비스 개선, 미국 역사에 대한 대중의 참여 확대에 투자하겠다"

NARA의 핵심 목표는 'Make Access Happen'이고 수년째 Digital, Digital, Digital에 집중하고 있다. 모든 디지털 기록정보는 Catalog가 입출(入出)을 맡고 있다.

중간 기관인 Federal Records Centers(FRC)도 특별한 예외가 있지 않는 한 아날로그 기록의 이관을 허용하지 않는다고 몇 년전부터 선언했고, 그 시한은 지난 6월 30일이었다. (Per OMB M-23-07, after June 30, 2024, NARA will no longer be permitted to accept new transfers of permanent or temporary analog records unless the agency has been granted a limited exception.)

OMB(대통령실 소속의 관리 예산실, Office of Management and Budget)의 문서M-23-07는 링크에서 읽을 수 있다. 문서는 "Strong records management is necessary for transparency and accountability and underpins our democracy"로 시작한다.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/12/m_23_07-m-memo-electronic-records_final.pdf

FRC부터 NARA까지 전자기록, 디지털 기록관리를 위한 일관된 흐름, 준비된 정책, 강력한 실행이 돋보인다. 일할 맛 나겠다.

여름 휴가를 보내기에 도서관, 박물관, 미술관 등은 아주 좋은 곳이다.

1. 국립현대미술관, <사물은 어떤 꿈을 꾸는가>(9월 18일까지), <정영선 : 이 땅에 숨 쉬는 모든 것을 위하여>(9월 22일까지)

국립현대미술관은 무작정 놀러가기 좋은 곳이다. 언제부터인가 전시 정보를 확인도 하지 않고 그냥, 발 닿는대로 '놀러가는' 곳이다. 어느 전시를 봐도, 어떤 공간에 가도 좋다. 그리고 전보다 조금씩 계속 더 좋아진다. 전시의 품질이 균일하게 좋다는 것, 그런 믿음을 주는 미술관이 있다는 것은 큰 행운이다.

최근에는 전시관 입구에서 티켓의 바코드를 스캔하고 입장하는 시스템으로 바뀌었는데 생각해보면 관객 집계와 방문 시간대 분석 등에 유리할 것 같기도 하다.

아카이브의 전시는 박물관보다 미술관에 가까워지면 좋겠다. 아카이브를 남겨진 유물보다는 (재)해석할 작품으로 보기 시작하면 아카이브 전시는 더 넓은 지평위에 서게 될 것 같다. '아카이브 전시'는 아카이브가 발명한 것도 아니고 요즘 문화기관 전시는 대부분 아카이브를 일부라도 채택하고 있다. "우리 아카이브는 이런 아카이브 전시를 합니다"라고 말하는 것이 좀 이상하게 들리게 됐다. 아카이브 전시를 일종의 장르처럼 말하는 것은 이제 그만 놓아주자.

2. 수원시립미술관, <올리비에 드브레, 마인드 스케이프>(10월 20일까지)

그런 생각을 수원시립미술관에서도 다시 했다. 작가의 작품은 벽을 따라 배치하고 가운데에는 아카이브 섹션을 조성했다. 아카이브는 마치 작가의 아틀리에처럼 보였다.

작가의 연대기 자료, 스케치, 인터뷰 등으로 채워진 아카이브는 작품이 배치된 공간과 다른 디자인으로 접근하여 경험을 환기했는데, 아카이브를 전시장 중앙에 놓는 정성이 돋보였다. 직접 제작한 듯한 가구와 조명의 마감도 아주 좋았는데, 이제는 이런 형식이 보편적으로 받아들여지는 것 같았다.

3. 국립현대미술관 청주관, <보이는 수장고 : 유영국>(9월 29일까지)

어쩌다 청주에 왔는데 국립현대미술관 청주관을 빼놓을 수는 없다. 나는 청주관의 이 개방형 수장고를 좋아한다. 앉아 쉬기 좋은 곳이고, 작품 뒤로 불꺼진 수장고의 실루엣이 살짝 드러나 신비롭게 보이는 곳이다.

사실 개방형 수장고는 전시의 한 형태이다. 수장이든 전시든 꾸준히 관리해야 하는 영역인데 둘 중 무엇도 소홀히 할 수 없다. 수장은 잘 보존하는 것이 미덕이고, 전시는 잘 골라서 거는 것이 미덕인데 이 균형에 대해 골똘히 고민하는 학예사의 모습이 그려지기도한다. 그리고 청주관은 이것을 아주 잘 한다.

저 뒷 편 수장고에서 작품은 어떻게 꺼내올까. 꼭 보여주고 싶은 작품이 있는데 보존에 불리하다면 미술관 직원들은 무엇을 어떻게 토론할까. 개방형 수장고 앞에는 왜 이런 푹신한 의자를 놓았을까.

수장과 보존을 주로 하는 나는 여기에 오래 앉아 여러 가지 생각을 했다.

![[아카이브 매거진 둘러보기 2] 기록창고(경북기록문화연구원)의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/2nl638787bow6172il3lz21k4885)

의견을 남겨주세요